Материалы по тегу: ии

|

10.03.2025 [17:48], Руслан Авдеев

Microsoft вложит ещё $300 млн в облачную и ИИ-инфраструктуру в Южной АфрикеКомпания Microsoft пообещала к 2027 году инвестировать ZAR5,4 млрд ($298,6 млн) в облачную и ИИ-инфраструктуру в Южной Африке. Сейчас компания реализует трёхлетний проект стоимостью ZAR20,4 млрд ($1,13 млрд), предусматривающий создание ЦОД в Йоханнесбурге и Кейптауне, сообщает Datacenter Dynamics. Власти Южной Африки уже заявили, что многолетнее присутствие Microsoft в стране является своеобразным вотумом доверия стране и экономике. Новые заявления о стратегических инвестициях — ещё одно свидетельство уверенности бизнеса. Фактически речь идёт о сигнале деловому и инвестиционному сообществу о том, что экономика страны имеет огромный потенциал и что страна является благоприятным местом для ведения бизнеса, где инвестиции будут в безопасности. По словам представителя Microsoft, техногигант является надёжным партнёром Южной Африки более 30 лет, а последние инвестиции — лишь часть более широкого плана помощи южноафриканцам в строительстве будущего, в котором процветанию способствуют технологии, а молодые сотрудники обладают необходимыми для работы с технологиями навыками.

Источник изображения: Microsoft Как сообщается в пресс-релизе компании, Microsoft не только инвестирует в облачную и ИИ-инфраструктуру в стране, но и в следующие 12 месяцев расширит инициативу по развитию цифровых навыков у 50 тыс. человек, которые получат специальные сертификаты Microsoft в области ИИ, науки о данных, кибербезопасности, а также в сфере архитектуры облачных решений. В 2019 год Microsoft запустила в Южной Африке два облачных региона — South Africa North и West, добавив в 2021 году зону доступности и свернув регион South Africa West. В феврале 2024 года Microsoft раскрыла планы по созданию нового кампуса ЦОД в Центурионе (Centurion, Южная Африка). В марте 2024 года в регионе произошёл сбой после серии обрывов подводного оптоволоконного кабеля вдоль восточного и западного побережья страны. Amazon (AWS) запустила облачный регион в Южной Африке в 2020 году. Google объявила о планах создать собственный регион в 2022 году, а в 2024 году запустила его в Йоханнесбурге. Oracle открыла регион OCI в Йоханнесбурге в январе 2022 года.

10.03.2025 [17:43], Руслан Авдеев

Goldman Sachs: китайские телеком-операторы станут крупнейшими бенефициарами ИИ-бума, раньше всех взяв на вооружение продукты DeepSeekТри крупнейших китайских телеком-оператора получат максимальную выгоду от бума ИИ-технологий в Китае. Согласно исследованию Goldman Sachs-China, компании China Mobile, China Telecom и China Unicom становятся ключевыми бенефициарами благодаря наличию собственной облачной инфраструктуры и принятию на вооружение продуктов DeepSeek, сообщает блог IEEE Comsoc. Наличие у тройки лидеров крупнейшей в КНР облачной инфраструктуры позволяет обслуживать и другие облачные компании, а также предлагать собственные облачные сервисы конечным пользователям. В частности, их дата-центрами пользуется Alibaba. А собственная развитая сетевая инфраструктура позволяет снизить себестоимость услуг связи. Более того, другим операторам за передачу данных приходится платить именно «большой тройке» по рыночным ценам. Как считают в Goldman Sachs, в некоторых компаниях, предоставляющих в КНР услуги IaaS, например, QingCloud Technology на ЦОД и услуги связи уходит 50–60 % от общих расходов. «Большая тройка» сделала ставку на решения DeepSeek, поэтому имеют все шансы воспользоваться преимуществами раннего внедрения этих ИИ-технологий. При этом государство активно поддерживает использование ИИ на государственных предприятиях, на которые приходится до 30 % выручки телеком-операторов. В последние три недели операторы начали помогать ключевым клиентам в развёртывании LLM DeepSeek. China Mobile поддерживает PetroChina в развертывании полнофункциональной модели, China Telecom предоставляет ту же услугу Sinopec, а China Unicom сотрудничает с Фошаньским муниципальным бюро промышленности и информационных технологий. Более того, 21 февраля Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) инициировала реализацию плана AI+, призванного стимулировать разработку и коммерческое применение ИИ китайскими государственными предприятиями. China Mobile также объявила, что использует ИИ для преобразования своих телекоммуникационных сетей в рамках стратегии AI+NETWORK, ориентированной на интеграцию ИИ в сетевую инфраструктуру.

10.03.2025 [12:16], Сергей Карасёв

SK Telecom займётся созданием ИИ ЦОД совместно с Elice, Schneider Electric и Giga ComputingЮжнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom, по сообщению Datacenter Dynamics, объявила о заключении партнёрских соглашений с Elice, Schneider Electric и Giga Computing с целью развития проектов в области ЦОД, ориентированных на ИИ. В частности, в сотрудничестве с Elice планируется развитие модульных дата-центров для ИИ. Южнокорейская Elice, основанная в 2015 году, предоставляет облачные сервисы в сфере ИИ. Elice предлагает доступ к ускорителям NVIDIA и FuriosaAI. В дальнейшем планируется использовать разработки Rebellions для машинного зрения, чат-ботов и больших языковых моделей (LLM). Кроме того, Elice создала модульный контейнерный ЦОД Elice AI Portable Modular Data Center (PMDC). Отмечается, что SK Telecom подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Giga Computing и SK Enmove: стороны намерены осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере систем охлаждения следующего поколения для дата-центров. Речь идёт о развитии технологий прямого жидкостного охлаждения Direct-To-Chip и иммерсионного (погружного) охлаждения. В рамках партнёрства Giga Computing поделится опытом в создании передовых СЖО, тогда как SK Enmove будет поставлять охлаждающие жидкости. Аналогичное соглашение было заключен с Iceotope.

Источник изображения: Elice В свою очередь, партнёрство между SK Telecom и Schneider Electric ориентировано на разработку и внедрение MEP-систем (вентиляция, электрика, водоснабжение и водоотведение). На первом этапе стороны намерены заниматься развитием проектов в различных регионах Южной Кореи, после чего сотрудничество расширится по всему миру. Наконец, SK Telecom планирует взаимодействовать с компанией IonQ, которая специализируется на разработках в области квантовых вычислений. SK Telecom рассчитывает интегрировать квантовые технологии IonQ в свои ИИ-платформы, включая Personal AI Agent (PAA), GPUaaS (GPU-as-a-Service) и Edge AI. При этом не уточняется, будет ли SK Telecom устанавливать квантовые компьютеры IonQ, такие как Forte Enterprise и Tempo.

10.03.2025 [12:03], Сергей Карасёв

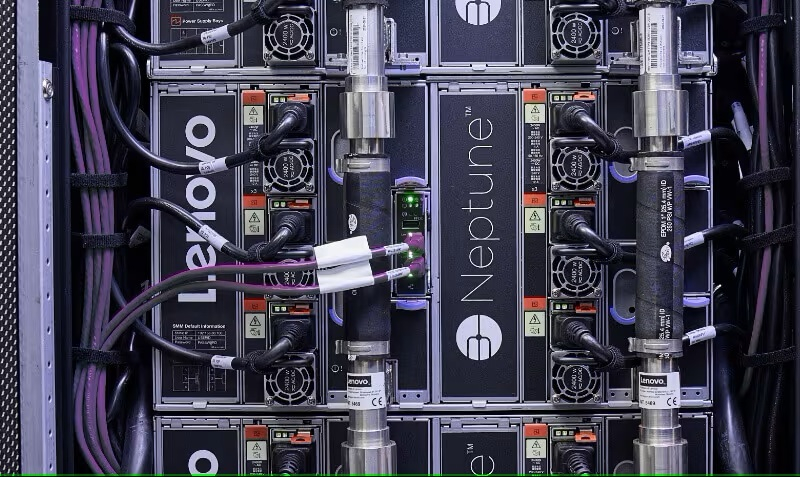

Lenovo создаст крупнейший в Индии ИИ-суперкомпьютер, который получит отечественные чипы KrutrimИндийская компания Krutrim, подразделение Ola Group, специализирующееся на технологиях ИИ, заключила партнёрское соглашение с Lenovo с целью разработки крупнейшего в Индии суперкомпьютера. Как сообщает Datacenter Dynamics, система будет использоваться в том числе для разработки большой языковой модели (LLM) Krutrim 3 с 700 млрд параметров. В ходе конференции Lenovo TechWorld India 2025 Навенду Агарвал (Navendu Agarwal), директор по информационным технологиям Ola, сообщил, что в составе нового НРС-комплекса планируется использовать фирменные чипы Krutrim, а также облачные сервисы этой компании. В дальнейшие подробности относительно технических характеристик машины Агарвал вдаваться не стал. В августе прошлого года Krutrim анонсировала чипы собственной разработки для ИИ-приложений. Это изделие Bodhi 1 для инференса и работы с LLM, процессор Sarv 1 для облачных платформ и дата-центров, поддерживающих ИИ-нагрузки, а также решение Ojas для выполнения задач на периферии. Таким образом, в составе проектируемого суперкомпьютера могут быть задействованы чипы Bodhi 1 и Sarv 1. Агарвал отмечает, что в 2028 году ожидается выход процессора Bodhi 2, который, по его словам, сможет использоваться для работы с LLM, насчитывающими до 10 трлн параметров.

Источник изображения: Lenovo Вместе с тем Krutrim сотрудничает с Arm и Untether AI с целью разработки решений нового поколения для ЦОД, которые будут применяться для настройки и инференса ИИ-моделей Krutrim. В свою очередь, Lenovo осенью 2024 года объявила о намерении организовать выпуск ИИ-серверов на индийском заводе в Пондичерри (Puducherry). Кроме того, Lenovo планирует сформировать передовую научно-исследовательскую лабораторию в Бангалоре (столица штата Карнатака на юге Индии). В целом, Lenovo готова содействовать правительственной программе по трансформации Индии в крупный центр технологических инноваций и производства.

10.03.2025 [11:50], Сергей Карасёв

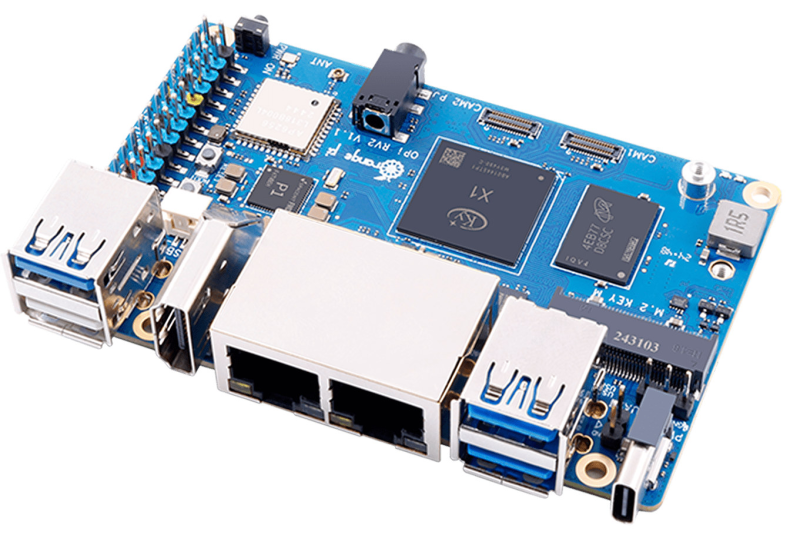

Одноплатный компьютер Orange Pi RV2 получил загадочный RISC-V процессор Ky X1 с ИИ-ускорителемВ семействе одноплатных компьютеров Orange Pi, по сообщению CNX Software, появилась модель Orange Pi RV2 на открытой архитектуре RISC-V. Среди ключевых сфер применения новинки названы приложения ИИ, робототехника, индустриальные системы управления и периферийные вычисления. Изделие несёт на борту чип Ky X1 с восемью 64-битными ядрами RISC-V и ускорителем ИИ с производительностью до 2 TOPS. Утверждается, что в одноядерном режиме процессор Ky X1 по производительности на 30 % превосходит Arm Cortex-A55 (вероятно, на той же частоте) при снижении энергопотребления на 20 %. Объём оперативной памяти LPDDR4X может составлять 2, 4 и 8 Гбайт. Опциональный флеш-модуль обладает вместимостью 16, 32, 64 или 128 Гбайт. Одноплатный компьютер располагает двумя коннекторами M.2 M-Key (PCIe 2.0 x2) для NVMe SSD форматов 2280 и 2230. Кроме того, предусмотрен слот для карты microSD (SDIO 3.0). Реализована поддержка Wi-Fi 5.0 и Bluetooth 5.0 LE с помощью контроллера Ampak AP6256. Есть два сетевых порта 1GbE RJ-45 (контроллер YT8531C-CA). Изделие оснащено выходом HDMI 2.0 с поддержкой разрешения до 1920 × 1440 пикселей (60 Гц) и коннектором MIPI DSI (4 линии), что позволяет выводить изображение одновременно на два дисплея. Предусмотрены два разъёма MIPI CSI (4 линии) для подключения камер, аудиогнездо на 3,5 мм, три порта USB 3.0 Type-A и порт USB 2.0 Type-A. Питание 5 В подаётся через коннектор USB Type-C. Среди прочего упомянуты 26-контактная колодка с поддержкой GPIO, UART, I2C, SPI, PWM и двухконтактный коннектор для подсоединения вентилятора охлаждения. Размеры составляют 89 × 56 мм. Для Orange Pi RV2 заявлена поддержка Ubuntu 24.04 и OpenHarmony 5.0 OS. Цена новинки варьируется от $30 до $45 в зависимости от объёма ОЗУ.

10.03.2025 [08:52], Руслан Авдеев

К2 НейроТех: российский рынок HPC за два года вырос на 35 %К2 НейроТех сделала прогноз относительно основных трендов на российском рынке российских суперкомпьютеров. По оценкам компании, за последние два года рынок высокопроизводительных вычислений (HPC) в стране вырос на 35 % и достиг 15,8 млрд руб. Ключевую роль в этом играет развитие ИИ-систем. В 2025 году рынок HPC должен вырасти как минимум на 12 %. Согласно прогнозам компании, в РФ вырастет местное производство оборудования для ИИ-систем. Рост спроса на искусственный интеллект и вычислительные мощности ведут к распространению HPC в бизнесе. Если раньше такие вычисления применялись в основном в науке и инженерных расчётах, то теперь всё чаще их активно применяют для обработки Big Data, ИИ, машинного обучения и др. В 2024 году вложения в системы хранения данных (СХД) и платформы для высоконагруженных систем выросли на 40 %. Утверждается, что выпуск СХД и ИИ-серверов вырос на 10,5 %, госзакупки таких систем увеличились вдвое, а госкомпании потратили на оборудование для ИИ более 1,7 млрд руб. Ещё одним трендом стали модернизация и масштабирование имеющихся HPC-кластеров. Особенной популярностью стали пользоваться готовые решения «под ключ», поскольку теперь часто возникает проблема совместимости программного обеспечения и оборудования. В К2Тех заявляют, что заказчики всё чаще сталкиваются с тем, что имеющееся оборудование не способно справляться с современными задачами и масштабироваться. Ответом на это также будет развитие HPCaaS и гибридных инфраструктур, объединяющих локальные и облачные вычисления. Наконец, К2 НейроТех предрекает переход к контейнеризированным средам как альтернативе «монолитным» приложениям. Использование Kubernetes, Singularity и Slurm даёт возможность оптимально распределять нагрузки и снижать издержки на эксплуатацию HPC-инфраструктуры.

08.03.2025 [22:45], Владимир Мироненко

Первый ЦОД Stargate получит 64 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA GB200 к концу 2026 годаВ ближайшие месяцы OpenAI и Oracle в рамках ИИ-мегапроекта Stargate начнут установку оборудования в первом ЦОД в техасском городе Абилин (Abilene), сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам собеседника Bloomberg, к концу 2026 года в этом дата-центре будет размещено 64 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA GB200. Монтаж оборудования в нескольких залах дата-центра будет выполнен в несколько этапов. К лету на первом этапе здесь будет установлено 16 тыс. чипов NVIDIA GB200. Стоимость оборудования не раскрывается, но строительство только одного объекта Stargate, по оценкам, обойдётся в несколько миллиардов долларов. Представитель OpenAI рассказал Bloomberg, что стартап работает вместе с Oracle над архитектурой и поставками для первого ЦОД в Абилине, и что Oracle отвечает за развёртывание и эксплуатацию суперкомпьютера, который строится в данном ЦОД. Ранее OpenAI сообщала, что в рамках проекта Stargate будет построено 10 ЦОД на территории США, включая несколько дата-центров на территории Техаса. Желание поддержать проект выразили 16 штатов, включая Аризону, Калифорнию, Флориду, Луизиану, Мэриленд, Неваду, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильванию, Юту, Техас, Вирджинию, Вашингтон, Висконсин и Западную Вирджинию. В стремлении нарастить вычислительные мощности совместное предприятие Stargate далеко не одиноко. Недавно стартап xAI, курируемый Илоном Маском (Elon Musk), заключил с Dell сделку стоимостью $5 млрд на поставку ИИ-серверов для суперкомпьютера Colossus в Мемфисе. Более года назад Meta✴ заявила, что к концу 2024 года планирует достичь вычислительной мощности, равной 600 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA H100. А CoreWeave заявила, что у неё есть более 250 тыс. ускорителей NVIDIA, размещённых в 32 ЦОД.

08.03.2025 [02:05], Владимир Мироненко

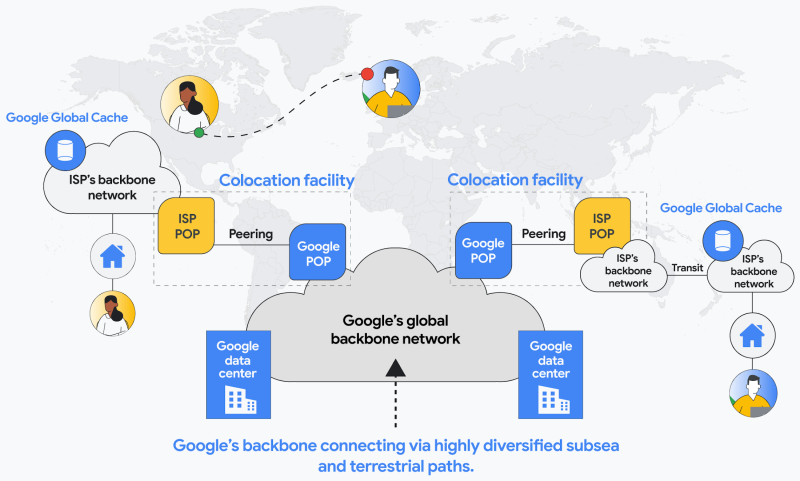

Google отключилась от российских IX и ЦОД, но о полном уходе из страны речи нетGoogle отключила пиринговые соединения с некоторыми российскими точками обмена трафиком (IX) и дата-центрами, сообщил ресурс RB.ru («Русбейс») со ссылкой на данные международной базы PeeringDB, содержащей актуальную информацию о IX и дата-центрах, с которыми у Google есть пиринг. По словам одного из источников RB.ru, текущая ситуация может быть связана с тем, что российская «дочка» Google находится в состоянии банкротства, счета опустошены из-за штрафов, поэтому оплачивать присутствие на IX и их услуги компании нечем. По данным интернет-архива Wayback Machine, до середины июля 2024 года в базе PeeringDB было указано, что Google подключена к таким российским IX и дата-центрам, как DataLine-IX и DataLine OST («РТК-ЦОД»), inet2 и W-IX («Эр-Телекомом»), MegaFon-IX, DATAIX, MSK-IX, Piter-IX, Eurasia Peering IX, ЦОД «Цветочная» (Selectel), Санкт-Петербургский ИВЦ РЖД, а с октября 2024 года этой информации в базе PeeringDB больше нет. Администратор PeeringDB подтвердил ресурсу RB.ru отсутствие в базе данных информации о подключении Google к IX в России, отметив, что организации сами вносят и удаляют данные о подключениях, то есть удалить информацию могли только сотрудники американской компании. В «Мегафоне» подтвердили RB.ru, что Google отключилась от MegaFon-IX, и это произошло по инициативе компании. При этом было отмечено, что это не единственное соединение с Google, и отключение никак не повлияло на качество сервиса. Другой источник подтвердил RB.ru, что Google отключилась от W-IX. Вместе с тем представители ряда IX утверждают, что полного отключения Google от их точек обмена трафиком не было. Так, Google имеет физическое присоединение к DATAIX, но прекратила анонсировать и принимать маршруты через роут-серверы (route-server). В MSK-IX сообщили, что хотя Google больше не использует роут-серверы, она «продолжает присутствовать на MSK-IX, обеспечивая связность через партнёрские сети и прямые пиринговые соединения». Аналогичная ситуация наблюдается и в Piter-IX. В Piter-IX сообщили, что речи о полном уходе Google с российского рынка или потере доступа к её сервисам нет: «У нас продолжается работа над поддержанием стабильного доступа к сервисам Google, в том числе за счёт соединения в Германии и Финляндии — как раз на случай отключения всех серверов Google Global Cache в России». Серверы Google Global Cache (GGC) продолжают работу, но компания больше не имеет возможности обновлять или менять оборудование, а со временем GGC могут выйти из строя. Всего в РФ таких серверов более 1,1 тыс., причём частично они обслуживают и клиентов из сопредельных стран. Стоит отметить, что ещё в конце 2023 года Google заявила о намерении отказаться от роут-серверов на точках обмена трафиком, предложив оператором по всему миру прямое присоединение к своей сети. Прямые пиринговые стыки с сетью Google по-прежнему работают у многих крупных операторов РФ. Однако, как сообщил RB.ru один из экспертов, не у всех операторов есть возможность быстро перейти на прямой пиринг. Особенно актуально это для маленьких операторов, в том числе тех, что были поглощены в последние годы более крупными игроками рынка.

07.03.2025 [17:24], Руслан Авдеев

CoreWeave опровергла слухи о расторжении контрактов с Microsoft перед многомиллиардным IPOCoreWeave опровергла сообщения прессы о том, что Microsoft якобы «отозвала» часть договорных обязательств непосредственно перед выходом облачного провайдера на IPO. Ранее об этом говорили источники, «знакомые с вопросом», сообщает Datacenter Dynamics. В частности, со ссылкой на собственные источники, The Financial Times писала, что Microsoft отозвала некоторые соглашения из-за проблем с поставками услуг и несоблюдением «дедлайнов». Microsoft якобы утратила доверие к CoreWeave, но сохраняла несколько ключевых контрактов и оставалась важным партнёром компании. На запрос Datacenter Dynamics в CoreWeave ответили, что «гордятся» партнёрскими отношениями с клиентами и фактов расторжения контрактов и отказов от обязательств не отмечено. «Любые утверждения об обратном являются ложными и вводящими в заблуждение», — подчеркнули в компании. Официального заявления со стороны Microsoft пока не было. CoreWeave подала заявку для выхода на IPO на этой неделе, так что подобные слухи могут крайне негативно сказаться на её будущей оценке. В заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания признаёт, что значительная часть доходов приходится на ограниченное число клиентов, так что потеря даже одного из них может отрицательно сказаться на бизнесе, финансовом положении и перспективах. В документе отмечается, что компании ещё предстоит исполнить договорные обязательства на сумму $15,1 млрд.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com Около 77 % выручки CoreWeave в 2024 году пришлось всего на двух клиентов, крупнейшим из них является именно Microsoft (62 %). В ноябре того же года Microsoft утверждала, что потратит на услуги CoreWeave $10 млрд. Анализ обстоятельств вероятного IPO CoreWeave экспертами Next Platform свидетельствует о том, что Microsoft, кажется, «менее восторженно» относится к собственным расходам на ИИ — уже появились данные об отказе от некоторых проектов. В конце прошлого месяца появилась информация о том, что Microsoft отменила договоры аренды ИИ ЦОД приблизительно на 200 МВт. В отчёте TD Cowen предполагается, что компания, вероятно, закупила избыточные ёмкости, сделав некорректные прогнозы спроса. Отчасти это может быть связано с тем, что её ключевой партнёр OpenAI стремится перейти на собственную инфраструктуру в рамках проекта Stargate, поскольку это, вероятно, будет дешевле. Другими словами, хотя $15,1 договорных обязательств — весьма внушительный показатель для CoreWeave, не исключено, что основным клиентом остаётся именно Microsoft, которая может прекратить сотрудничество года через три — по имеющимся данным, средняя продолжительность контракта CoreWeave составляет около четырёх лет. В самой Microsoft отметили, что корректировка расходов в некоторых областях не помешает компании активно расти во всех регионах и она по-прежнему намерена потратить $80 млрд на ИИ-инфраструктуру в текущем финансовом году для удовлетворения рекордного спроса клиентов.

07.03.2025 [15:36], Сергей Карасёв

Стартап Axelera AI анонсировал ИИ-ускоритель TitaniaНидерландский стартап Axelera AI B.V., специализирующийся на разработке ИИ-ускорителей, анонсировал решение Titania — высокопроизводительный, энергоэффективный и масштабируемый чиплет для задач инференса. Полностью технические характеристики изделия пока не раскрываются. Известно, что Titania использует проприетарную модель вычислений в памяти Digital In-Memory Computing (D-IMC). Этот подход, как заявляет Axelera AI, обеспечивает ИИ-производительность свыше 50 TOPS на ядро (эквивалентная точность FP32) и энергоэффективность на уровне 15 TOPS на 1 Вт затрачиваемой энергии. Решение Titania базируется на открытой архитектуре RISC-V. Несколько чиплетов могут быть объединены в виде модуля SiP (System-in-Package). Использование D-IMC обеспечивает практически линейную масштабируемость производительности без значительного увеличения затрат на питание и охлаждение. В качестве потенциальных областей применения Titania названы НРС-платформы, корпоративные дата-центры, робототехника, автомобилестроение и пр. Одновременно с анонсом Titania стартап Axelera AI объявил о привлечении до €61,6 млн от EuroHPC JU в рамках проекта Digital Autonomy with RISC-V for Europe (DARE). Компания Axelera AI будет поддерживать EuroHPC в области разработки суперкомпьютерной экосистемы мирового класса в Европе. В частности, стартап планирует расширять свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения в Нидерландах, Италии и Бельгии. Отмечается также, что основанная в 2021 году компания Axelera AI за три года существования получила инвестиции на общую сумму более $200 млн. |

|