Материалы по тегу: исследование

|

04.02.2026 [00:15], Владимир Мироненко

Наимпортозамещались: темпы роста продаж отечественного ПО снизились и будут снижаться далееСогласно исследованию ассоциации «Руссофт», темпы роста продаж разработчиков отечественного ПО в прошлом году заметно снизились, и эта тенденция будет наблюдаться в текущем году, пишет Forbes. Если по итогам 2024 года продажи выросли на 28 %, до 1,935 трлн руб., то в 2025-м, по оценкам «Руссофт», темпы роста снизились до 19 % при объёме продаж 2,3 трлн руб., а в 2026 году рост может замедлиться до примерно 5–10 %. «Для российской IT-отрасли 2025 год стал трансформационным в вопросе того, как IT-бизнес будет далее развиваться в нашей стране. Первая волна импортозамещения начинает стихать, имея логические рамки своего масштаба. Охлаждение экономики, вызванное ростом расходов на оборону и политикой ЦБ РФ по повышению ставки рефинансирования, существенно уменьшило возможности бизнеса по приобретению IT-решений», — назвали в «Руссофт» причины замедления IT-индустрии. Как полагают в ассоциации, улучшить ситуацию позволит рост экспортных продаж. После падения экспорта в 2022–2023 гг. из-за закрытия рынков «недружественных» стран зарубежные продажи в 2024 году начали восстанавливаться (+11 % до 524 млрд руб.), а в 2025 году, по оценкам «Руссофт», выросли на 46 % до 800 млрд руб. Как полагают в ассоциации, роль экспорта ПО будет и дальше расти в корпоративной политике, в первую очередь из-за высокой неопределённости на российском IT-рынке. «Из-за ограниченности размеров российского рынка и закономерного сокращения импортозамещения участники рынка продолжат активно смотреть на рынки дружественных стран, стремящихся сформировать свой технологический суверенитет», — прогнозирует «Руссофт». В исследовании ассоциации также указан перечень трендов, которые будут определять жизнь и развитие отрасли ПО в России в нынешнем году. Например, участников рынка ждет оптимизация затрат и бюджетов в связи с изменениями налогового регулирования, происшедшими осенью 2025 года. Меняются и бизнес-модели, становясь всё более гибридными — это и софт, и услуги, и консалтинг. Также на росте продолжит сказываться дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, в «Руссофте» назвали такие тренды, как развитие кросс-отраслевых решений и гибкость по отношению к заказчикам, разработка глубоко специализированных решений для конкретных вертикалей (финтех, GovTech, агротех) и формирование новых IT-экосистем вокруг крупных российских IT-игроков на базе отечественного системного ПО и инфраструктуры. Что касается рыночных наблюдателей, то они большей частью связывают замедление темпов роста с высокой ставкой Центробанка и эффектом высокой базы, считая, что рост отрасли на 24–28 % в 2024–2025 гг. был «во многом аномальным» и не мог сохраняться продолжительный период. Замедление до 5–10 % в 2026 году скорее говорит о нормализации рынка, чем о кризисе отрасли, утверждает один из экспертов.

02.02.2026 [22:50], Владимир Мироненко

В 2025 году в России значительно выросли затраты на закупки серверов и СХД на фоне их удорожанияВ 2025 году российский рынок серверов и СХД вырос почти вдвое, составив 280 млрд руб. с учётом НДС (по данным YADRO), тогда как в 2024 году его объём составил 155 млрд руб. (по данным Fplus), сообщили «Ведомости». По оценкам экспертов, увеличение рынка большей частью связано с удорожанием серверов и их комплектующих. Как отметили в SNDGlobal, при росте совокупного бюджета более чем на 40 % число закупок сократилось, что говорит о повышении среднего чека на сервер или хранилище. Этого мнения придерживаются и в Fplus. По словам представителя Fplus, в реальности рост рынка в деньгах отражает лишь увеличение стоимости устройств, в то время как количество поставляемых серверов стало гораздо меньше. Одной из причин он назвал подорожание памяти, при этом в современных серверах на память может приходиться до двух третей себестоимости конечного оборудования. Также удорожание серверов в 2025 году связано с тем, что российские вендоры стали выпускать модели с дорогими иностранными GPU, добавили в ComNews Group, отметив, что на увеличение стоимости повлияло удорожание и других комплектующих — микросхем памяти или процессоров, от которых зависит примерно 30–50 % стоимости устройства. Ввиду того, что комплектующие импортные, к цене добавляется и довольно высокая стоимость логистики. Львиная доля рынка — около 55–60 % — пришлась на госзакупки по № 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил представитель YADRO. По данным «Тендерплан», совокупная стоимость госзакупок серверов и хранилищ по № 44-ФЗ и 223-ФЗ за II полугодие 2025 года выросла год к году на 42 % на фоне сокращения количества госзакупок — с 5819 закупок на 51,6 млрд руб. во II полугодии 2024 года до 5308 закупок на 72,8 млрд руб. Большей частью закупали российскую технику, хотя было и иностранное оборудование. В некоторых случаях покупатель указывал конкретного вендора, оборудование которого он хотел бы приобрести. В таких закупках во II полугодии 2025 года продукция YADRO указывалась 100 раз против 74 годом ранее, уточнили в «Тендерплане». Общий объём этих закупок увеличился с 4,2 млрд до 7 млрд руб. В свою очередь, закупки серверов и СХД Depo выросли с 603 млн до 1,5 млрд руб., в то время как общее количество закупок – с 81 до 98. Закупки оборудования «Аквариуса» увеличились с 2,6 млрд до 3,1 млрд руб., а «Аэродиска» — снизилась с 1,9 млрд до 886,2 млн руб. На фоне роста закупок отечественного оборудования снизилась доля импортного. По данным «Тендерплана», во II полугодии 2024 года оборудование Huawei упоминалось в 70 закупках на сумму 745,6 млн руб., а во втором полугодии 2025 года — в 60 закупках на 888,7 млн руб. Закупки техники IBM сократились во II полугодии 2025 года относительно того же периода 2024 года с 1,2 млрд до 638,9 млн руб. Закупки оборудования Hitachi остались на уровне 66,9 млн руб. И лишь закупки оборудования Lenovo показали рост, причём значительный — с 776,3 млн руб. в 2024 году до 1,2 млрд руб. в 2025 году.

02.02.2026 [11:13], Сергей Карасёв

Hitachi Vantara: устаревшая инфраструктура данных оборачивается $108 млрд неэффективных инвестиций в ИИИсследование, проведённое компанией Hitachi Vantara, говорит о том, что устаревшая инфраструктура хранения и обработки данных оказывает негативное влияние на реализацию ИИ-проектов. В частности, по этой причине неэффективными в глобальном масштабе оказываются до $108 млрд инвестиций в ИИ-сфере в год. Инфраструктурные недостатки мешают 58 % организаций в США и Канаде извлечь выгоду из использования ИИ. В опросе приняли участие более 1200 руководителей высшего звена, включая глав IT-подразделений, из 15 стран, в том числе 307 респондентов из США и Канады. Около 84 % этих предприятий заявили о слишком быстром повышении сложности их инфраструктуры данных, что мешает управлению. Более половины — 57 % — опрошенных утверждают, что это затрудняет выявление утечек информации. А 59 % опасаются, что критическая потеря данных будет катастрофической для их компании. Как показало исследование, 98 % организаций используют, тестируют или оценивают ИИ, однако возможности предприятий в плане масштабирования таких проектов и получения выгоды от них значительно различается. В США и Канаде 42 % компаний считаются зрелыми в плане работы с данными. Вместе с тем 58 % организаций сталкиваются с различными трудностями, включая структурные недостатки и сложности с автоматизацией. Примерно 84 % респондентов, чьи компании обладают высоким уровнем зрелости в области работы с данными, сообщили об измеримой рентабельности инвестиций в ИИ по сравнению с 48 % предприятий, отстающих в соответствующей области. Одним из ключевых факторов успеха при реализации ИИ-проектов является качество данных: об этом заявили 59 % респондентов. Среди организаций с развитой инфраструктурой данных 59 % говорят, что ИИ имеет решающее значение для их бизнеса, против всего 18 % среди компаний с более слабой базой. О внедрении средств автоматизации в таких группах предприятий сообщили соответственно 65 % и 27 % опрошенных, о наличии отказоустойчивой архитектуры — 82 % и 19 %.

01.02.2026 [12:05], Владимир Мироненко

Gartner: к 2029 году обеспечение цифрового ИИ-суверенитета будет обходиться странам в 1 % ВВП

gartner

llm

software

государство

ии

инвестиции

информационная безопасность

исследование

конфиденциальность

прогноз

финансы

По оценкам аналитической фирмы Gartner, к 2029 году для обеспечения цифрового суверенитета странам потребуется инвестировать не менее 1 % всего своего валового внутреннего продукта (ВВП) в ИИ-инфраструктуру, пишет The Register. В результате реализации цифрового суверенитета страны окажутся привязанными к региональным ИИ-платформам, основанным на собственных контекстных данных, что приведёт к сокращению сотрудничества между странами, дублированию усилий и увеличению стоимости проектов, утверждает Gartner. «Страны, стремящиеся к цифровому суверенитету, увеличивают инвестиции во внутренние платформы ИИ, поскольку они ищут альтернативы закрытой модели США, включая вычислительные мощности, ЦОД, инфраструктуру и ИИ-модели, соответствующие местным законам, культуре и региону», — заявил вице-президент и аналитик Gartner Гаурав Гупта (Gaurav Gupta). По оценкам Gartner, к следующему году 35 % стран будут привязаны к региональным системам. Локализованные модели обеспечивают большую контекстную ценность, превосходя неадаптированные глобальные модели в таких областях применения, как образование, соблюдение законодательства и государственные услуги, особенно, в случае использования языков, отличных от английского. Для Европы и других регионов стремление к цифровому суверенитету наталкивается на зависимость от облачной инфраструктуры США, отсюда и необходимость для стран тратить больше средств на собственную ИИ-инфраструктуру, отметил The Register. «Инфраструктура ЦОД и ИИ-фабрик составляет важнейшую основу стека, обеспечивающего суверенитет ИИ», — заявил Гупта. Он добавил, что в результате ЦОД и инфраструктура ИИ-фабрик будут стремительно развиваться и привлекать инвестиции в будущем, что позволит нескольким компаниям, контролирующим ИИ-стек, достичь оценок в триллионах долларов. Хотя 1 % ВВП страны представляет собой громадную сумму, которая, например, у Великобритании составляет около £30 млрд ($39 млрд), это для американских технологических гигантов не является проблемой, поскольку они уже инвестируют в ИИ-инфраструктуру больше, чем весь ВВП некоторых стран.

30.01.2026 [22:19], Руслан Авдеев

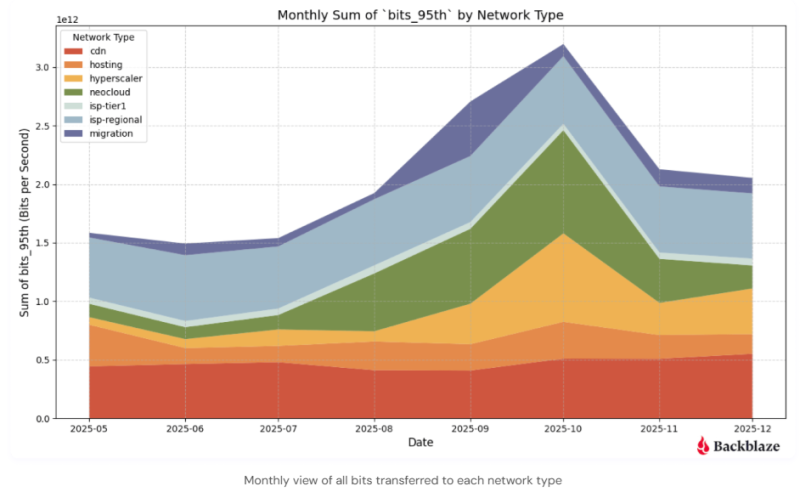

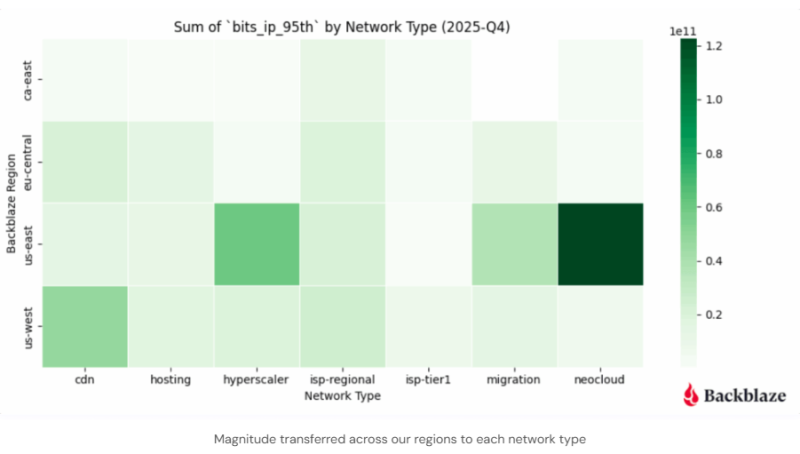

Неооблака «засасывают» ИИ-данные как чёрные дыры, меняя поведение СетиКомпания Backblaze, предоставляющая сервисы облачного хранения, опубликовала доклад Q4 2025 Network Stats, который свидетельствует о росте связанного с искусственным интеллектом трафика в направлении неооблачных провайдеров. Это, как утверждают в компании, свидетельствует о смещении интернет-трендов в сторону оптимизированного для ИИ-задач сетевого поведения, подходящего для масштабного обучения ИИ-моделей и инференса. Данные IV квартала демонстрируют, что массивные датасеты всё чаще передаются короткими, устойчивыми «импульсами» — активность сосредоточена преимущественно в регионе US-East (США). Наблюдается отклонение от привычного, распределённого характера перемещения интернет-трафика, поскольку теперь «гравитация данных» всё сильнее стягивает в единую конфигурацию хранилища, вычисления и сети. Backblaze наблюдала рост связанного с неооблачными провайдерами трафика с июля по ноябрь, пиковых значений он достиг в октябре 2025 года. Вместе отмеченные шаблоны поведения позволяют предположить, что движение больших массивов связанных с ИИ данных остаётся «сконцентрированным» и устойчивым.

Источник изображения: Backblaze Согласно данным Backblaze, ИИ-трафик сконцентрирован в регионе US-East, а связанные с ИИ «транзакции» данных концентрируются близ неооблачных вычислительных хабов в Северной Вирджинии, Нью-Йорке и Атланте, что подчёркивает важность наличия каналов связи с низкой задержкой для задач, связанных с обучением моделей. Нормой становятся потоки информации с «высокой магнитудой» — если раньше трафик передавался, в основном, по принципу «от многих к многим», то теперь речь нередко идёт об устойчивых высокоскоростных соединениях между специализированными системами хранения данных и вычислений. Растут объёмы масштабных миграций данных: трафик, связанный с переносом информации увеличивался с августа по октябрь, что обусловлено передачей больших датасетов по частным ВОЛС.

Источник изображения: Backblaze При этом регион US-West всё ещё имеет критическое значение для пользовательского трафика, пока составляющего большую часть трафика в целом. Там концентрируются точки обмена трафиком, которые позволяют эффективно и с низкой задержкой доставлять контент конечным интернет-пользователям через сети интернет-провайдеров. Как заявляет компания, мало что может изменить сетевое поведение быстрее, чем ИИ. Она и сама предлагает сервис хранения B2 Overdrive, которым пользуются неооблака для работы с LLM. В сентябре 2025 года сообщалось, что среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 %, а в октябре того же года появились данные, что Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд.

15.01.2026 [13:06], Владимир Мироненко

Большая часть российских компаний не спешит с переходом на отечественный корпоративный софтБолее 70 % российских компаний продолжают использовать иностранный корпоративный софт, несмотря на объявленный правительством курс на импортозамещение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Naumen, проведённое в конце 2025 года на основе опроса более 80 менеджеров из финансового сектора, промышленности, ритейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. В Naumen уточнили, что корпоративный софт включает CRM-системы, системы управления проектами, управления IT-службой, документооборот, голосовых и текстовых роботов для автоматизации клиентских обращений, ПО для внутренних коммуникаций, HRTech и т. д. При этом в исследовании не учитывались операционные системы. Согласно опросу, около трети (32 %) респондентов используют зарубежные IT-решения, поскольку нет подходящего решения на российском рынке, а ещё 16 % — из-за того, что отечественные аналоги чересчур дорогие. Ещё 12 % респондентов не начали импортозамещение, столько же ждут возвращения иностранных вендоров. Более четверти (27 %) опрошенных использует не менее пяти иностранных продуктов в разных категориях ПО. В исследовании приняли участие компаниях, на которых не распространяются регуляторные ограничения и требования по обязательному импортозамещению. Они продолжают использовать зарубежный софт и надеются, что он вскоре вновь будет доступен. Что касается регулируемого сегмента, что согласно данным Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), к концу 2025 года на отечественное ПО перешли лишь 40–45 % субъектов КИИ. Эксперты подтверждают тот факт, что удельный вес компаний, продолжающих использовать зарубежный софт, достигает 70 %, несмотря на связанные с этим риски, включая зависимость от внешней поддержки, угрозу отключений и технических проблем. К тому же переход на отечественное ПО тормозится его сложностью, поскольку это не только замена одного решения на другое, но ещё и обучение сотрудников или даже перестройка бизнес-процессов. Сказывается и привычка к устоявшимся подходам, приёмам, стандартам и форматам зарубежных вендоров, говорят эксперты. Вместе с тем в некоторых сегментах ситуация совсем другая. Например, в сфере информационной безопасности прошло практически полное импортозамещение, говорят эксперты. По их мнению, импортозамещение осуществляется там, где оно становится неизбежным. Если же использование иностранного ПО будет по-прежнему допустимым, многие компании не будут спешить с переходом на отечественный софт.

14.01.2026 [16:27], Руслан Авдеев

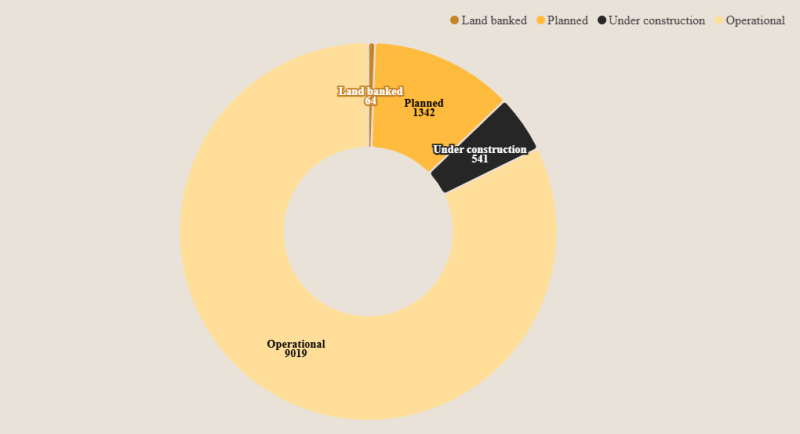

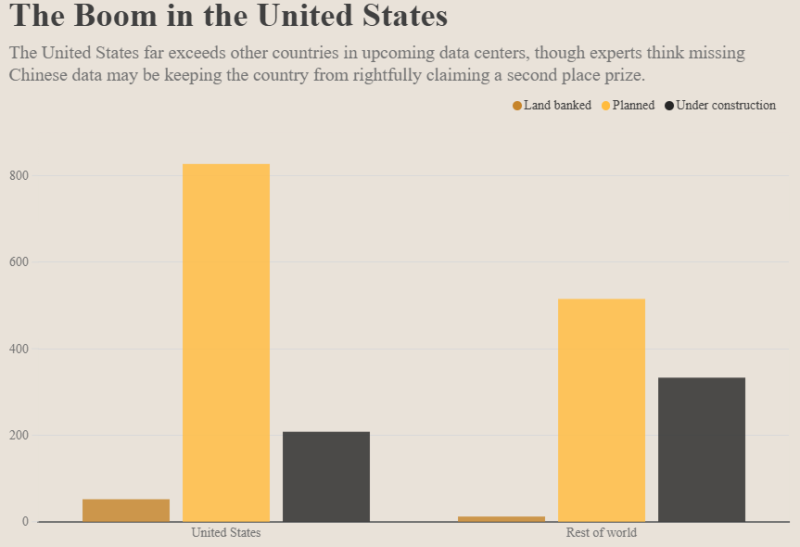

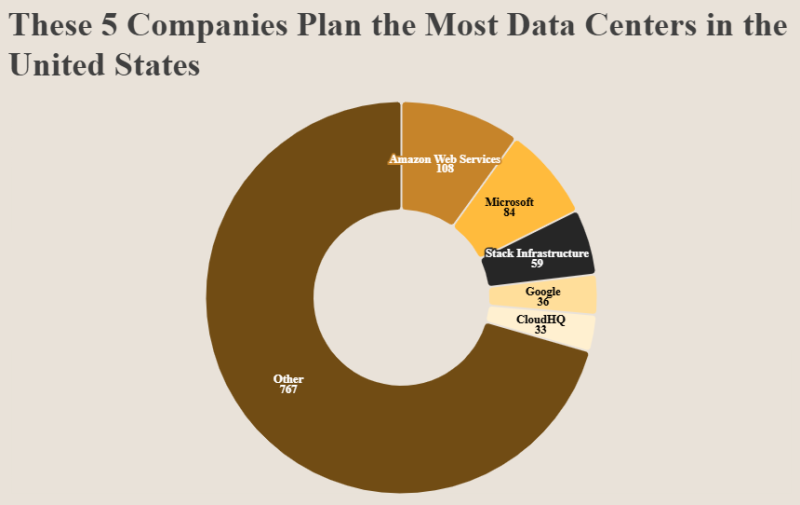

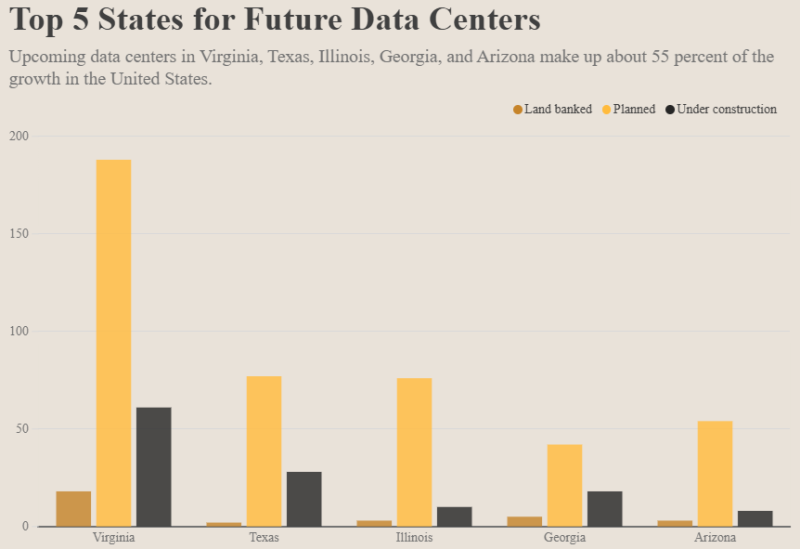

США являются лидерами в сфере развития ЦОД, но темпы роста отрасли в Китае остаются загадкойНа сегодняшний день в мире реализуются проекты 1947 новых дата-центров — более 20 % от числа действующих сегодня (9019 шт.). Учитываются как уже строящиеся или анонсированные объекты, так и те, для которых пока куплена только земля. Более половины новых проектов реализуется в США, но есть и сильный конкурент, данные о котором неполны, сообщает IEEE Spectrum. Если бы появились полные данные, роль США на рынке ЦОД, вероятно, оказалась бы ещё важнее. По словам эксперта Electric Power Research Institute (EPRI) Тома Уилсона (Tom Wilson), из-за доступности земли и специализации на HPC-сервисах средние размеры и энергопотребление ЦОД в США значительно выше, чем в других странах. Среди ключевых застройщиков называются AWS, Microsoft, Stack Infrastructure, Google и CloudHQ. При этом надо отметить, что гиперскейлеры не только строят собственные дата-центры, но и арендуют их. Тем не менее, по словам Уилсона, имеющаяся статистика, предоставленная Data Center Map, может недостаточно полно учитывать новые китайские дата-центры, поскольку зачастую никто не объявляет о них публично. Но даже если бы данные о китайских дата-центрах были актуальными, Уилсон считает, что США всё равно считались бы лидерами, а за ними, с некоторым отставанием, всё равно шёл бы Китай. Уилсона беспокоит способность электросетей США удовлетворить спрос новых дата-центров на энергию. Спрос оставался неизменным буквально в течение двадцати последних лет, а теперь индустрия ЦОД в США требует энергии в огромных объёмах. По словам эксперта, решение проблемы с энергоснабжением может заключаться в договорённости с операторами ЦОД, чтобы те потребляли энергию более «гибко». Например, речь может идти о проведении сложных вычислений вне пиковых нагрузок на энергосети или об использовании на площадках ЦОД энергохранилищ, что отчасти снизит нагрузку на энергосети. Будет ли таких мер достаточно для удовлетворения спроса — остаётся открытым пока вопросом. Известно другое. В декабре 2025 года экоактивисты более 230 организаций призвали США немедленно остановить строительство всех ИИ ЦОД, поскольку ИИ-бум представляет большую экологическую и общественную угрозу. Более того, в США начали расследование влияния ИИ ЦОД на рост тарифов на электроэнергию. Всего, по оценкам Omdia, капитальные затраты на ЦОД в мире превысят в 2025 году $657 млрд, расходы гиперскейлеров на дата-центры уже превысили ВВП целых стран.

14.01.2026 [15:06], Андрей Крупин

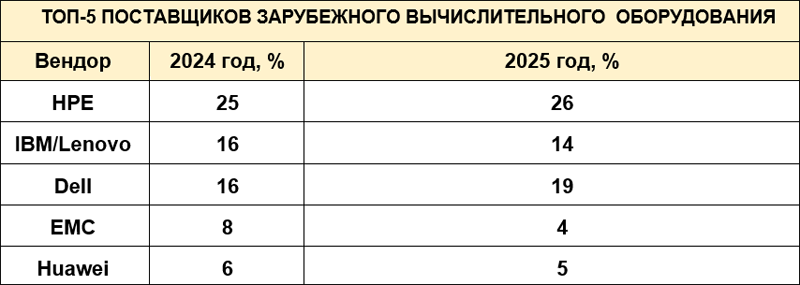

К2Тех: 59 % запросов на поддержку зарубежного оборудования в РФ приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и DellСистемный интегратор К2Тех изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования (серверов, систем хранения и резервного копирования данных, коммутаторов SAN, ленточных библиотек) среди российских заказчиков в 2025 году. Исследование тендерных запросов и статистики обращений к складу запчастей компании показало, что аппаратные решения иностранных вендоров HPE, IBM/Lenovo и Dell продолжают активно эксплуатироваться в IT-инфраструктуре отечественных организаций. Согласно представленным К2Тех данным, на оборудование HPE приходится наибольшая доля запросов на сервисное обслуживание — в среднем 26 % рынка. Следом идёт Dell с долей в 19 %, а третье место занимает IBM/Lenovo с показателем 14 %. Таким образом, эта тройка лидеров суммарно формирует 59 % всех запросов. Оставшиеся 41 % рынка распределены между множеством других вендоров, что наглядно демонстрирует высокую фрагментацию сегмента.

Совокупное распределение заявок на ремонт зарубежного оборудования по вендорам на основе агрегированных данных анализа запасных частей и тендерных площадок (источник данных: К2Тех) Также аналитики отследили, как меняется от года к году спрос на обслуживание вычислительной инфраструктуры. Тренды оказались разнонаправленными. Так, доля HPE сохраняет стабильность и даже показывает небольшой рост в 2025 году — с 25 % до 26 %. Самый заметный прогресс у Dell: доля увеличилась с 16 % до 19 %. При этом у IBM/Lenovo зафиксировано снижение — с 16 % до 14 %. В итоге, несмотря на внутренние перераспределения, совокупная доля тройки лидеров в сегменте западного оборудования остаётся неизменной. «В сегменте вычислительной инфраструктуры изменения происходят медленно. Это во многом объясняется длительным жизненным циклом серверного оборудования. Например, серверные решения Dell, включая линейку Dell EMC, сохраняют стабильное присутствие на рынке, поскольку были массово внедрены в IT-инфраструктуру отечественных организаций ещё до 2022 года, а в ряде случаев и сейчас продолжают в некоторых объёмах», — говорится в исследовании К2Тех, с полной версией которого можно ознакомиться на сайте системного интегратора.

29.12.2025 [12:46], Сергей Карасёв

С почтовыми кибератаками в России чаще всего сталкиваются телеком-компанииПо данным «Лаборатории Касперского», в уходящем году 81 % российских компаний столкнулись с теми или иными киберугрозами, связанными с электронной почтой. Это фишинговые атаки, спам, рассылки с вредоносными вложениями, скам-сообщения и прочие мошеннические схемы. Наиболее часто почтовым кибератакам в России подвергаются организации в телеком-секторе — 86 % от общего количества предприятий в соответствующей сфере. На втором месте располагаются промышленные компании с показателем 85 %, а замыкают тройку организации из секторов энергетики и ретейла с 84 %. Далее следуют финансы (83 %), образование и транспорт (по 81 %), государственные учреждения и строительство (78 %), IT-сектор (75 %). Атакам с использованием почтовых сервисов всё чаще подвергаются предприятия из гостиничной сферы. По типу вредоносного ПО, которое распространяется посредством электронной почты, лидируют трояны — 96 %. Далее идут так называемые программы-«обманки» (Hoax) — это зловреды, которые намеренно вводят пользователя в заблуждение, имитируя работу полезных утилит, запугивая ложными проблемами с компьютером и так далее: с такими угрозами столкнулись 87 % атакованных организаций. Затем следуют шпионы (76 %), бэкдоры (72 %), трояны-стилеры (71 %), трояны-загрузчики (68 %), эксплойты (62 %), трояны-дропперы (50 %). Быстро растёт количество атак с применением программ-шифровальщиков: в III квартале 2025 года интенсивность таких кибернападений поднялась на 45 % по сравнению с тем же периодом в 2024-м. Средний показатель спама в почте российских организаций (количество мусорных писем по отношению к общему объему электронной корреспонденции) составил 44 %. В 2025 году, как отмечает «Лаборатория Касперского», атаки через электронную почту становились всё более целенаправленными. В рассылках прорабатываются мельчайшие детали — от правдоподобных доменов и логики составления адресов отправителей до адаптации писем под реальные корпоративные события и процессы. При этом злоумышленники активно берут на вооружение технологии ИИ.

23.12.2025 [09:39], Руслан Авдеев

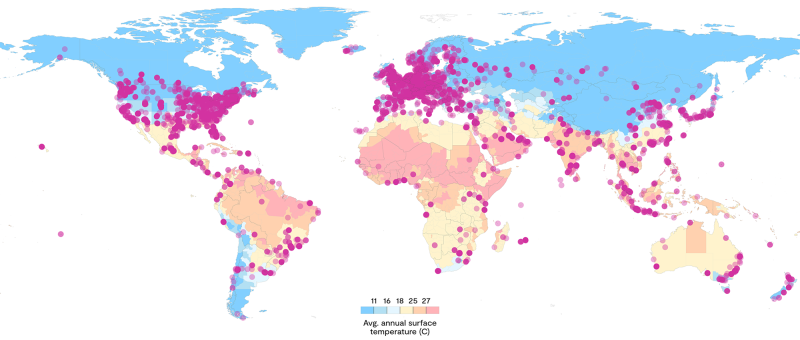

Около 80 % всех дата-центров мира построены в не слишком подходящих климатических условияхСогласно исследованию Rest of World, почти 7 тыс. из 8808 дата-центров в мире построены в не самых комфортных, согласно стандартам ASHRAE, климатических условиях. Большинство находятся «за пределами оптимального температурного диапазона» для охлаждения, а 600 — в слишком жарких местах. Проблема в том, что развитие ИИ вынуждает размещать ЦОД и в неблагоприятных регионах. Анализ свидетельствует, что экономические, политические и даже сетевые реалии часто важнее для строителей и операторов, чем экологическая целесообразность. При анализе эксперты Rest of World сопоставляли данные о местоположении дата-центров с информацией о температуре из базы Copernicus. Данные сравниваются с рекомендациями ASHRAE, согласно которым эффективнее всего ЦОД работают при температуре окружающего воздуха 18 °C до 27 °C. Другими словами, почти 7 тыс. ЦОД находятся за пределами рекомендованного температурного диапазона. Большинство находятся в регионах со среднегодовой температурой ниже 18 °C, где решающее значение имеет управление влажностью и циркуляцией. Около 600 объектов, находятся в местах со среднегодовой температурой выше 27 °C, там постоянной проблемой является жара. В 21 стране вообще все ЦОД расположены в зонах с температурой выше рекомендованной. К ним, например, относятся Сингапур, Таиланд, Нигерия и ОАЭ. В Саудовской Аравии и Малайзии почти все дата-центры находятся в таких же горячих зонах, в Индонезии — почти половина, а в Индии — чуть меньше трети. Сингапур является уникальным регионом — на очень небольшой площади размещены дата-центры мощностью более 1,4 ГВт (ещё 300 МВт на очереди), при этом средняя дневная температура составляет около 33 °C, а относительная влажность нередко переваливает за 80 %. Для дата-центров такие условия близки к экстремальным. Сингапур фактически вводил мораторий на развитие ЦОД из-за нехватки энергии, значительная часть которой в случае ЦОД уходила на охлаждение. В общемировом масштабе дата-центры часто приходится строить в не слишком пригодных для их эксплуатации климатических условиях. Спрос на облака и генеративный ИИ быстро растёт, и особенно в регионах с самым жарким климатом. При этом правительства всё чаще требуют хранения данных в пределах национальных границ. В результате ЦОД строят совсем не там, где их использование дешевле всего. Впрочем, даже если операторы не гонятся за суверенитетом данных, в расчёт часто принимается доступность и стоимость электричества и воды. Также учитывается цена земли, частота в регионе стихийных бедствий, местные законы, налоговые льготы, простота получения разрешений на строительство. Рост нагрузки на системы охлаждения создаёт и дополнительную нагрузку на местные электросети. По информации Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году дата-центры потребили около 415 ТВт∙ч, это около 1,5 % от мирового спроса на электричество. По некоторым оценкам, к 2030 году цифра вырастет более чем вдвое по мере развития ИИ, места строительства новых ЦОД будут значить ещё больше. В ответ операторы ЦОД по-новому подходят к охлаждению объектов. Хотя воздушное охлаждение по-прежнему доминирует (на него приходится 54 % рынка), всё популярнее становятся СЖО, особенно для ИИ-стоек высокой плотности. Впрочем, модернизация уже действующих объектов довольно затратна, а многие из наиболее перспективных рынков ЦОД в мире имеют ограниченные ресурсы. По словам экспертов, к 2040 году экстремальная жара может существенно сказаться на ⅔ крупнейших ЦОД по всему миру, в т.ч. на всех основных дата-центрах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. |

|