Материалы по тегу: исследование

|

07.11.2025 [16:18], Руслан Авдеев

«Железное» небо: Lenovo предложила разместить дата-центры в воздухе, на воде и под землёйВ Lenovo заявили, что традиционные дата-центры не вполне соответствуют своему назначению и должны создаваться с учётом будущих бизнес-трендов, сообщает The Register. Компания ссылается на исследования, согласно которым почти половина (46 %) корпоративных покупателей IT-решений считают, что их текущая инфраструктура не соответствует достижению целей по энергосбережению и сокращению углеродных выбросов. Совместно с инженерной компанией AKT II и архитектурным бюро Mamou-Mani техногигант предложил эскизы будущих ЦОД, которые будут работать через 30 лет. В том числе дата-центры, буквальное парящие в облаках. На одном из эскизов — т.н. Data Village, построенная с использованием модульной, масштабируемой системы блоков, расположенных вблизи водных источников или даже на их поверхности. Речь идёт о реках и каналах, которые обеспечат естественное охлаждение и отвод тепла объектам инфраструктуры вроде школ и домов. Ещё один вариант — т.н. Data Spa. Проект функционирует на геотермальной энергии и органично впишется в природный ландшафт: долину или геотермальный бассейн. Если верить рендерам, люди будут буквально бродить в метрах от серверных стоек, что не особенно безопасно. Одна из самых странных концепций — подвешенные в воздухе на высоте 20–30 км дата-центры, которые могли бы использовать солнечную энергию для питания. Это непрактично и может привлечь внимание террористов и государств-противников. Более реалистичная идея — размещение ЦОД в заброшенных туннелях, бункерах и других подземных пространствах. Благодаря этому можно не занимать дефицитные участки и размещать объекты в густонаселённых районах, не загрязняя окружающую среду. В Lenovo утверждают, что подземные объекты формируют «естественную эффективную систему управления теплом». Исследование Lenovo — Datacenter of the Future показало, что 92 % руководителей отдают предпочтение компаниям-партнёрам, сокращающих потребление энергии и углеродные выбросы. Правда, лишь 46 % опрошенных подтверждают, что их дата-центры созданы с учётом современных требований к энергопотреблению и экобезопасности. Порядка 88 % респондентов считают приоритетным суверенитет данных, 90 % предполагают, что ИИ значительно увеличит использование данных в их организациях в следующем десятилетии. Около 40 % считают, что их организации к использованию ИИ не готовы. В исследовании принимали участие 250 лиц, принимающих решения в сфере IT в компаниях с 250 и более сотрудников — в Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Великобритании и ОАЭ. Впрочем, во многих идеях нет ничего нового. Например, идя водных и подводных ЦОД вполне жизнеспособна, активно эксплуатируются дата-центры в бункерах и шахтах, а в ближайшей перспективе обыденностью может стать и размещение ЦОД в космосе.

22.10.2025 [15:23], Владимир Фетисов

Бюджеты на российском рынке IT- и digital-услуг растут, а количество проектов сокращаетсяСервис оценки и подбора подрядчиков «Рейтинг Рунета» прогнозирует, что по итогам 2025 года в сегменте коммерческих и государственных тендеров на digital и маркетинговые услуги, включая разработку и интеграцию цифровых сервисов, рекламу в цифровой среде, цифровые коммуникации, контент, брендинг и дизайн, количество проектов снизится на 3–7 %. Несмотря на это, ожидается рост общих бюджетов проектов на 5–7 %, передаёт «Коммерсантъ». Общая сумма стартовых цен проектов указанных категорий выросла с 33,01 млрд руб. в 2023 году до 33,56 млрд руб. в 2024 году. Количество тендеров за этот же период увеличилось с 11,5 тыс. до 12 тыс. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что по итогам нынешнего года темпы роста рынка digital-услуг в России могут замедлиться вдвое до 10–15 %, тогда как годом ранее этот показатель составлял 29 %. Такая тенденция обусловлена в том числе сокращением затрат бизнеса на digital-решения на 5–10 % в I полугодии.

Источник изображения: Tim van der Kuip / unsplash.com Аналитики считают, что текущее сокращение количества проектов связано с макроэкономическим давлением, в том числе с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, что заставляет бизнес консолидировать бюджеты. Кроме того, растёт спрос на комплексные услуги, которые оказывает один исполнитель, а не несколько. А часть заказчиков переходит к заключению прямых договоров с поставщиками, данные которых не публикуются. Ещё один фактор — внедрение ИИ, который позволяет компаниям решать часть задач самостоятельно.

18.10.2025 [21:46], Владимир Мироненко

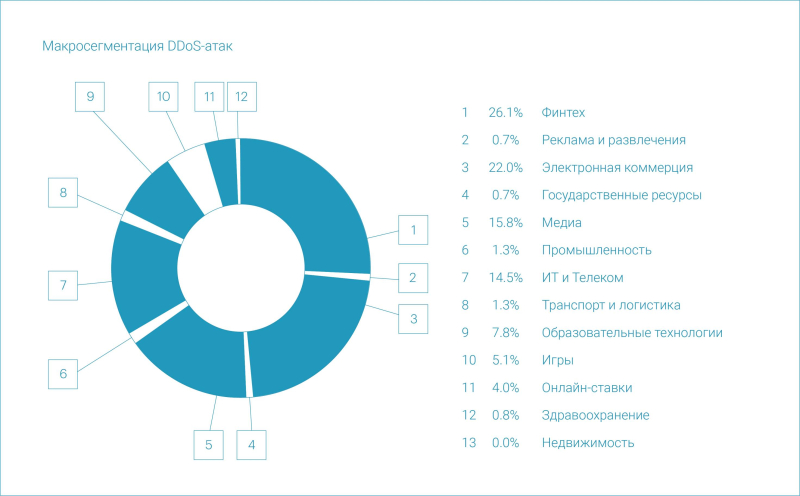

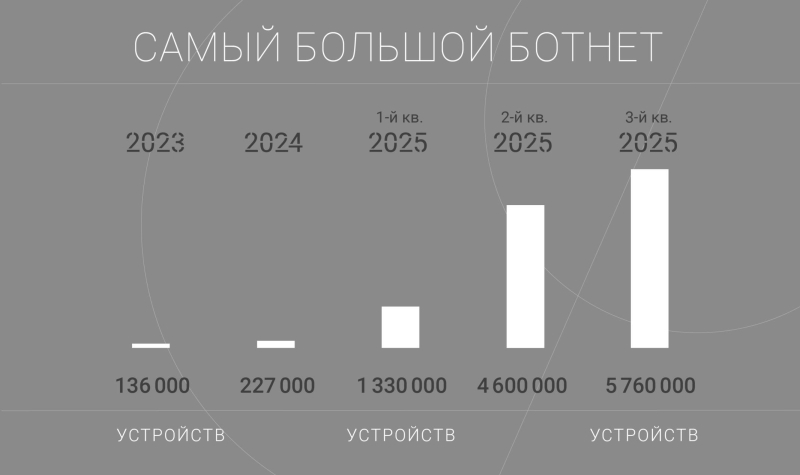

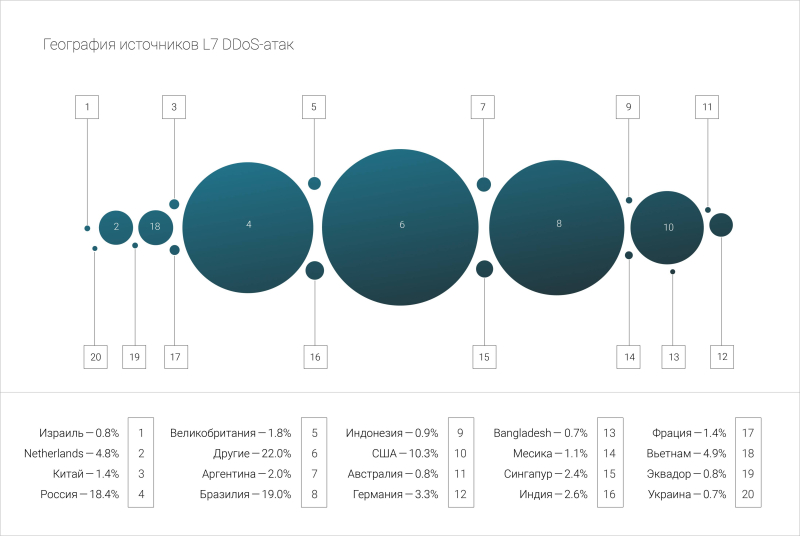

Curator: рекордный ботнет за полгода вырос вчетверо — до 5,8 млн устройствКомпания Curator (ранее Qrator Labs) опубликовала отчёт «DDoS, боты и BGP-инциденты в III квартале 2025 года: статистика и тренды», согласно которому в отчётном периоде больше всего DDoS-атак пришлось на сегменты «Финтех» (26,1 %), «Электронная коммерция» (22,0 %), «Медиа» (15,8 %) и «ИТ и Телеком» (14,5 %) — суммарно почти 78,3 % всех атак. Самая длительная DDoS-атака квартала продолжалась более девяти суток (225,9 ч). В среднем атака длилась 3370 с (около 56 мин.). Самая интенсивная L3–L4 DDoS-атака произошла 27 августа 2025 года, достигнув в пике 1,15 Тбит/с, что выше прошлогоднего рекорда в 1,14 Тбит/с. Она была направлена на организацию из сегмента «Онлайн-ритейл» и продолжалась всего несколько минут. Эта атака также была наиболее масштабной по максимальной скорости передачи пакетов: в пике — 174,7 Mpps. 1 сентября 2025 года была зафиксирована новая масштабная атака громадного DDoS-ботнета, впервые обнаруженного 26 марта 2025 года. В ходе ее отражения было заблокировано 5,76 млн IP-адресов. Для сравнения, в I квартале бот насчитывал 1,33 млн устройств, во II квартале — порядка 4,6 млн IP-адресов. То есть за неполные полгода бот вырос более чем в четыре раза. Атака была направлена на организацию из сегмента «Государственные ресурсы» и продолжалась около двух часов. В III квартале в рейтинге стран, которые чаще всего были источникам DDoS-атак на уровне приложений на первое место вышла Бразилия (19 %), на втором месте — Россия (18,4 %), третье место у США (10,3 %). После резкого роста «плохих» ботов во II квартале 2025 года (+31 %) в III квартале был отмечен резкий спад (–37 %), несмотря на заметный прирост количества защищаемых ресурсов. В основном затишье наблюдалось в летний период, а к сентябрю объём трафика «плохих» ботов снова вырос. Главным образом их атаки были нацелены на сегменты «Электронная коммерция» (42,79 %), «Онлайн-ставки» (21,71 %) и сегмент «Здравоохранение» (17,52 %), занявший третье место за счёт значительного объёма трафика на единственный ресурс.

15.10.2025 [13:34], Руслан Авдеев

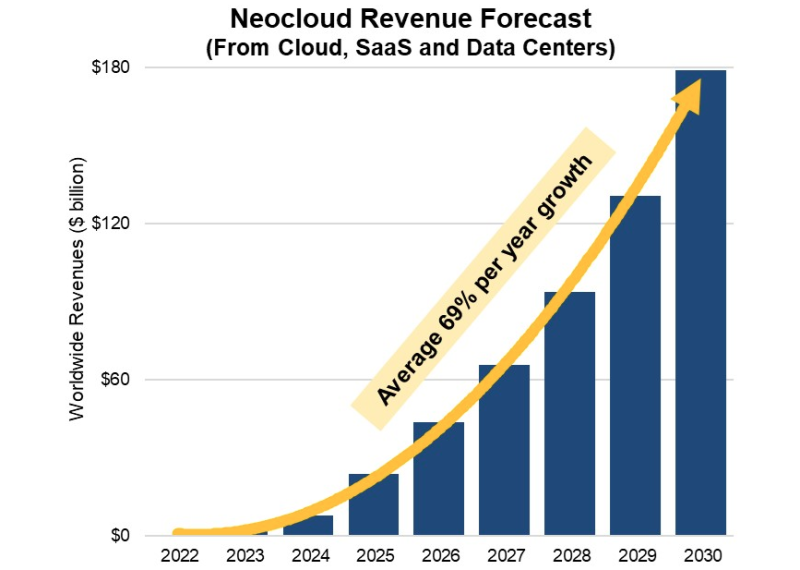

Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрдНовые данные Synergy Research Group свидетельствуют о том, что выручка неооблачных (neocloud) компаний преодолела во II квартале 2025 года отметку в $5 млрд, рост составил 205 % год к году. За весь год выручка, вероятно, превысит $23 млрд. Эксперты компании прогнозируют, что в 2030 году выручка достигнет почти $180 млрд, среднегодовой темп прироста составит порядка 69 %. Хотя неооблачные компании столкнулись с ожесточённой конкуренцией, они получают основную прибыль от работы с нишами, в которых наблюдается взрывной рост, и это чрезвычайно выгодно. Хотя перспективы таких компаний пока не вполне ясны, в среднем Synergy ожидает их стабильного роста. В конкуренции с «классическими» провайдерами-гиперскейлерами безусловным лидером посчитали компанию CoreWeave, в своё время оставившую криптовалютный бизнес для работы с ИИ-облаками. Хотя бизнес-модель OpenAI отличается от средств заработка прочих неооблачных провайдеров, компания считается в группе крупнейшей и останется ключевым игроком в ближайшие годы благодаря инициативам Stargate. Неооблачные компании представляют собой новые, развивающиеся облачные вычислительные платформы, обеспечивающие высокую производительность, ориентированную на использование ИИ-ускорителей инфраструктуру. Основными направлениями являются предоставление в аренду ускорителей (GPUaaS), платформенные сервисы для разработки и запуска генеративного ИИ (GenAI), а также управление высокопроизводительными дата-центрами.

Источник изображения: Synergy Research Group На сегодня основными компаниями, зарабатывающими на этом рынке существенные средства и влияющими на состояние фондового рынка, являются CoreWeave, Crusoe, Lambda, Nebius и OpenAI. В первую очередь благодаря OpenAI неооблака также предоставляют SaaS-подобные подписки для доступа к передовым ИИ-ботам. Помимо ведущих компаний из этой ниши, имеется ряд бизнесов намного менее масштабных или на ранних стадиях запуска: Altair, Applied Digital, Bitdeer, Core42, Core Scientific, DataRobot, Fluidstack, Hive Digital, HUMAIN, Hut8, IREN, Mawson, Northern Data Group, Nscale, TeraWulf, Together AI и WhiteFiber. Неооблачные компании являются относительно небольшими стартапами, либо компаниями, изменившими бизнес-модели с криптовалютных проектов на облачные вычислительные сервисы. Ведущие гиперскейлеры также предоставляют в аренду ИИ-ускорители и предлагают ИИ-сервисы, но неооблачные компании в основном обеспечивают доступ именно к чипам и сопутствующей инфраструктуре, а не широкому портфолио облачных сервисов. Как заявляют в Synergy, если не рассматривать «хайп», сопутствующий деятельности неооблачных компаний, темпы их роста и перспективы действительно впечатляют. GPUaaS и ИИ-сервисы растут сегодня на 165 % в год, причём неооблачные бизнесы играют в этих сегментах заметную роль. Есть все основания полагать, что они продолжать наращивать долю рынка на фоне того, что все облачные провайдеры стремятся удовлетворить растущий спрос на ИИ. У аналитиков JLL имеются собственные выкладки о прогрессе неооблачных компаний. В конце сентября компания сообщила, что среднегодовой темп роста выручки (GAGR) неооблаков с 2021 года составил 82 %.

09.10.2025 [16:50], Руслан Авдеев

«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИПо данным исследования британской консалтинговой компании EY (Ernst & Young), почти каждый крупный бизнес, внедривший ИИ в свои операции, понёс определённые финансовые потери. Часто это происходит из-за несоблюдения нормативных требований, получения ошибочных результатов, «предвзятости» или негативного влияния на достижение целей устойчивого развития, сообщает Reuters. Несколько реже сообщалось о репутационном ущербе и юридических проблемах. В июле-августе 2025 года EY провела анонимный опрос среди 975 топ-менеджеров, курирующих внедрение ИИ в компаниях со всего мира с годовым оборотом не менее $1 млрд. Совокупные потери бизнеса оцениваются в $4,4 млрд, при этом от ожиданий бизнеса отставали показатели вроде роста выручки, уровня экономии затрат и степени удовлетворённости сотрудников. Тем не менее, представители опрошенных компаний настроены оптимистично и полагают, что внедрение ИИ в конце концов принесёт ощутимые плоды.

Источник изображения: micheile henderson/unsplash.com По словам представителя EY, искусственный интеллект, безусловно, повышает производительность и эффективность бизнеса — сотрудники при прочих равных способны выполнять больше задач и делать это быстрее. При этом создание ценности не настолько велико, поскольку часто удаётся выполнять больший объём работы, а не обязательно сокращать расходы или получать немедленную выручку. Исследование EY уделяло основное внимание «ответственному внедрению ИИ» — ряду показателей, которые дают возможность оценить, разработал ли бизнес внутреннюю политику управления ИИ, довели ли до пользователей чёткие правила эксплуатации и осуществляют ли контроль за соблюдением правил. По словам EY, компании с более подробно разработанной политикой «ответственного ИИ» (Responsible AI) утверждают, что добились больших продаж, сокращения затрат и большее высокой степени удовлетворённости сотрудников. Примечательно, что жертвой ИИ недавно стал другой консалтинговый гигант — компания Deloitte, представившая австралийскому правительству документ с фейковыми ссылками, цитатами и даже полностью выдуманной выдержкой из постановления Австралийского федерального суда.

09.10.2025 [13:52], Руслан Авдеев

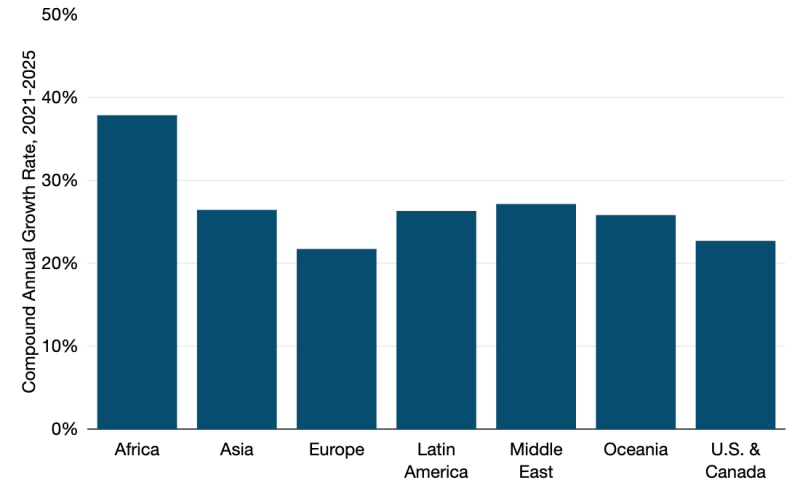

Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/сГлобальная пропускная способность международных интернет-соединений в 2025 году увеличилась на 23 %, сохранив устойчивый рост. Общая пропускная способность на сегодня составляет 1835 Тбит/с, что соответствует среднегодовому приросту (CAGR) в 24 % в течение пяти лет, сообщает TeleGeography. Хотя в последние годы рост несколько замедлился, пропускная способность выросла более чем вдвое с 2021 года. Конечно, результаты отличаются от региона к региону. Лидером стала Африка с CAGR на уровне 38 % в 2021–2025 гг. Второе место занимает Ближний Восток с CAGR 27 % за тот же период. Значительному росту интернет-трафика способствует совокупный эффект от внедрения многочисленных устройств с доступом в интернет, распространение широкополосной связи на развивающихся рынках, рост скорости ШПД и распространение приложений, требовательных к скорости соединения. На то, как именно будет развиваться интернет в мире в ближайшие годы, будут влиять различные факторы. ИИ является самым «разрекламированным» драйвером спроса, но его влияние на глобальную пропускную способность не до конца известно. Внедрение ИИ будет сказываться не только в сетях крупных облачных компаний вроде Amazon (AWS), Google и Microsoft. Многие компании предлагают GPUaaS, чей трафик в конечном счёте будет проходить через сети многих операторов, а не только гиперскейлеров. Примечательно, что крупные провайдеры контента создают и расширяют собственные магистральные сети, которые растут быстрее, чем публичные. Некоторые готовы предоставлять их и сторонним заказчикам. Трафик передаётся в обход публичного интернета, в результате доля информации, передаваемой по частным каналам, постоянно растёт за счёт подобных сетей. Гиперскейлеры уже контролируют большинство подводных кабелей мира.

Источник изображения: TeleGeography Хотя нет сомнений в том, что расширение пропускной способности для конечных пользователей и новых приложений приведёт к созданию больших потоков трафика, нет данных о том, какая его часть потребует использования международных соединений. Крупные контент-провайдеры всё чаще размещают серверы на сетях интернет-провайдеров или используют распределённые сети доставки контента (CDN). Другими словами, популярный контент загружается из локальных узлов, а не из другого государства. В результате международный интернет-трафик будет расти медленнее, поскольку всё больше данных передаётся в пределах одной страны/региона. Тем временем цены на IP-транзит продолжают снижаться благодаря масштабированию сетей, внедрению новых технологий и др. В результате спрос смещается с каналов 10 Гбит/с к 100 Гбит/с, а через два-три года она может вырасти до 400 Гбит/с для значительной части рынка телекоммуникаций. Внедрение новой международной инфраструктуры также создаёт возможность для региональной локализации контента с меньшей зависимостью от удалённых хабов. В частности, чем больше будут расти развивающиеся рынки, тем больше они смогут экономить за счёт масштаба, в том числе за счёт удешевления транспортировки данных от интернет-хабов.

26.09.2025 [17:44], Сергей Карасёв

Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИИсследование, проведенное консалтинговой компанией TRIADA Partners (бывшие партнёры и консультанты Mckinsey & Company), говорит о том, что примерно 70 % российских предприятий пока не смогли окупить инвестиции в ИИ, несмотря на то что они были сделаны несколько лет назад. Аналитики изучили данные по использованию технологий ИИ более 10 крупнейших компаний-клиентов, крупных и средних бизнесов на российском рынке в сегментах горной добычи, металлургии, добычи нефти и строительной отрасли. На этих предприятиях в числе прочего применяются системы на основе генеративного ИИ. По оценкам экспертов, технологии ИИ в том или ином виде используют в своей работе около 70 % компаний в России. Средний срок окупаемости ИИ-проектов составляет 2–3 года, но по прошествии этого времени многие предприятия по-прежнему не могут компенсировать понесённые затраты. Вместе с тем стоимость готовых ИИ-решений, включая модель и поддержку, при заказе у сторонних разработчиков может исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей. Причём условия соглашения зачастую предполагают, что клиент должен делиться с разработчиком своими данными, что вызывает опасения в плане безопасности. В целом, бюджет на ИИ-проекты в среднем распределяется следующим образом:

Вопрос окупаемости инвестиций в ИИ, по данным TRIADA Partners, наиболее остро стоит у промышленных компаний, организаций из сфер энергетики, госуправления и обороны. Основными препятствиями аналитики называют отсутствие единой стратегии и координации ИИ-проектов, что приводит к конфликтующим решениям, а также несистемность трансформаций. Эксперты подчёркивают, что одиночные пилотные инициативы «не дают системного эффекта»: для достижения наилучших результатов необходимо охватывать все ключевые и поддерживающие функции — производство, маркетинг, HR, закупки, финансы и пр. Кроме того, в окупаемости инвестиций в технологии ИИ может помочь коммерциализация и вывод собственных разработок на рынок. «Скорость и повсеместность интеграции ИИ имеет обратную сторону — пока не для всех компаний очевидна эффективность таких технологий, правильный алгоритм их внедрения и использования, что приводит к увеличению сроков окупаемости инвестиций. В сложившейся ситуации бизнес находится в поиске решений оптимизировать затраты», — говорит TRIADA Partners.

26.09.2025 [14:54], Владимир Мироненко

Лишь около 10 % российских компаний использует серверы с отечественными процессорами

cpu

hardware

ocs distribution

байкал электроникс

импортозамещение

исследование

сделано в россии

эльбрус

В России лишь 10 % компаний используют серверы с отечественными процессорами, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование дистрибутора IT-оборудования и ПО OCS. У 75 % российских компаний установлены серверы на x86-процессорах Intel и AMD. Порядка 34 % применяют серверы с Arm-чипами. Серверы на российских процессорах «Эльбрус» (VLIW) и «Байкал электроникс» (MIPS, Arm и RISC-V) используют лишь 7 % и 5 % респондентов соответственно. Наименее популярна архитектура RISC, она используется всего в 2 % компаний. Исследование основано на опросе 173 топ-менеджеров крупнейших, крупных и средних компаний металлургической и химической промышленности, телекома, медиарынка, машиностроения, финансов и нефтегазового и угольного комплекса. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов. По словам представителя OCS, процессоры «Эльбрус» используются в химической отрасли, металлургии, машиностроении, финансах. При этом около половины ответов приходится на представителей химической индустрии, уточнил он. Чипы «Байкал» чаще используют в машиностроении и финансах, добавил собеседник «Ведомостей».

Источник изображения: mcst.ru В Fplus отметили, что спрос на российские CPU исчисляется сотнями штук, тогда как общий объём рынка серверов в 2024 году составлял около 140 тыс. единиц. У «Эльбруса» и «Байкала» есть определённые шансы повысить свою долю на рынке РФ при условии активной государственной поддержки и интенсивное наращивание количества совместимых ПО и драйверов, считают в OCS. В Fplus добавили, что «Эльбрус» и «Байкал» станут пользоваться спросом, если в стране появятся собственные литографы и производство кристаллов, что позволит производить большое количество процессоров.

24.09.2025 [09:37], Владимир Мироненко

Расходы ИИ-отрасли к 2030 году могут оказаться на $800 млрд больше её доходовЗаявления ИИ-компаний о планах потратить гигантские суммы на расширение инфраструктуры вызывают у аналитиков резонные вопросы о том, насколько такие вложения экономически и технологически обоснованы и подтверждены расчётами, отмечает Bloomberg. Так, OpenAI намерена со временем потратить триллионы долларов на ИИ ЦОД, но пока не спешит продемонстрировать, как она заработает, чтобы покрыть такие расходы. По оценкам консалтинговой фирмы Bain & Co., дефицит средств может быть гораздо больше, чем предполагалось ранее. Согласно отчёту Bain Global Technology Report к 2030 году компаниям в сфере ИИ потребуется $2 трлн совокупной годовой выручки для покрытия затрат на вычислительные мощности, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Но их выручка, вероятно, будет на $800 млрд меньше этой суммы, поскольку, по прогнозам Bain, монетизация сервисов вроде ChatGPT отстаёт от потребностей в расходах на ЦОД и связанную с ними инфраструктуру. Экономическая эффективность ИИ-решений, т.е. прибыль ИИ-компаний, отстаёт от темпов роста спроса на вычислительные мощности и электроэнергию. OpenAI ежегодно теряет миллиарды долларов и ставит во главу угла рост, а не прибыль, но ожидает выхода на положительный денежный поток к 2029 году, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Intelligence, к началу следующего десятилетия общие годовые расходы крупнейших технологических компаний, включая Microsoft., Amazon и Meta✴, на ИИ-технологии вырастут до более чем $500 млрд. Выпуск новых ИИ-моделей от OpenAI, DeepSeek и др. стимулирует спрос на ИИ-сервисы и побуждает всю отрасль увеличивать инвестиции. По оценкам Bain, к 2030 году глобальные ИИ-мощности вырастут до 200 ГВт, при этом на США будет приходиться половина этого объёма. Прорывы в разработке технологий и алгоритмов позволят облегчить задачу, однако ограничения в цепочке поставок или дефицит электричества могут помешать прогрессу, утверждают аналитики. «Если нынешние законы масштабирования останутся в силе, ИИ будет создавать всё большую нагрузку на цепочки поставок по всему миру», — отмечает Bain. Помимо инфраструктуры, компании в сфере ИИ тратят огромные средства на разработку продуктов. Одним из направлений является создание ИИ-агентов, способных автономно выполнять многоэтапные задачи. По оценкам Bain, в течение следующих трёх-пяти лет до 10 % расходов компаний на технологии будут приходиться на развитие основных возможностей ИИ, включая платформы ИИ-агентов. Отчёт Bain также содержит прогноз роста в таких областях, как квантовые вычисления. Эта новая технология может увеличить рыночную стоимость на $250 млрд в таких отраслях, как финансы, фармацевтика, логистика и материаловедение. Несмотря на ожидания некоторых аналитиков прорыва, Bain прогнозирует постепенный рост рынка квантовых вычислений с ранним внедрением в узких областях в течение следующих 10 лет и более широким внедрением со временем. Bain также отметила, что гуманоидные роботы становятся всё более распространёнными, привлекая инвестиции, но их внедрение находится на ранней стадии и в значительной степени зависит от человеческого контроля. По словам консалтинговой компании, коммерческий успех этого направления будет зависеть от готовности экосистемы, и компании, которые первыми начнут внедрять роботов, скорее всего, станут лидерами отрасли.

23.09.2025 [17:07], Руслан Авдеев

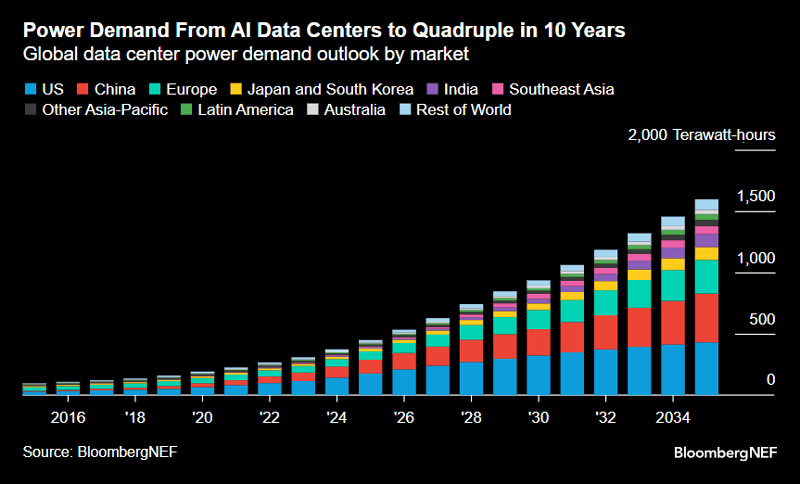

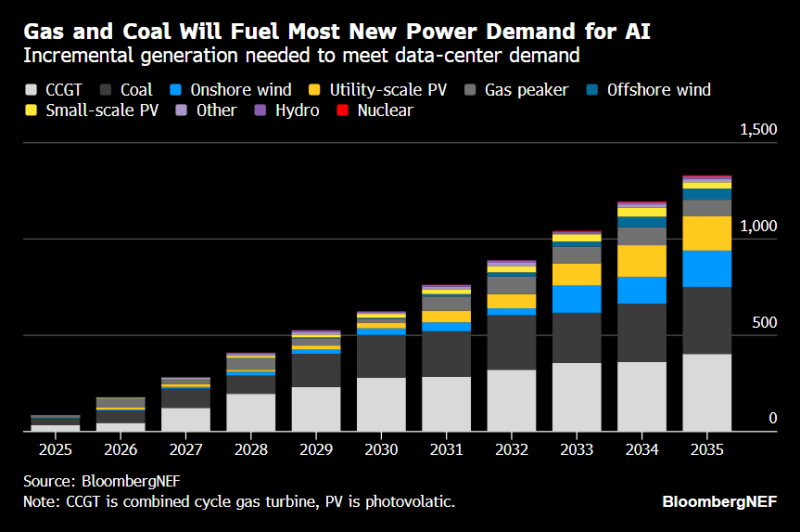

BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричествоУскоряющееся развитие ИИ-технологий превращает дата-центры в ключевых потребителей энергии. По мнению экспертов, связанный с обучением искусственного интеллекта и ИИ-сервисами спрос на электричество за десятилетие вырастет вчетверо, что сделает ЦОД одними из наиболее динамично растущих энергопотребителей в мире, Bloomberg. В краткосрочной перспективе нарастающий дефицит энергии, вероятно, поможет покрыть генерация на ископаемом топливе. В долгосрочной перспективе победителем, как ожидается, окажется «чистая» энергия, поскольку операторам ЦОД приходится учитывать давление политиков, заявленные цели по достижению нулевых выбросов и мнение собственных клиентов, требующих роста, но не желающих наносить лишний ущерб окружающей среде. К 2035 году энергопотребление ЦОД достигнет 1,6 тыс. ТВт∙ч, т.е. около 4,4 % от общемирового. Фактически, по уровню потребления речь идёт о четвёртом месте после Китая, США и Индии. Наибольшие изменения ожидаются в США — предполагается, что страна останется крупнейшим в мире рынком ЦОД в течение десятилетия. По темпам роста спроса на электричество в ключевых регионах США дата-центры, в частности, обгоняют электромобили и другие перспективные технологии.

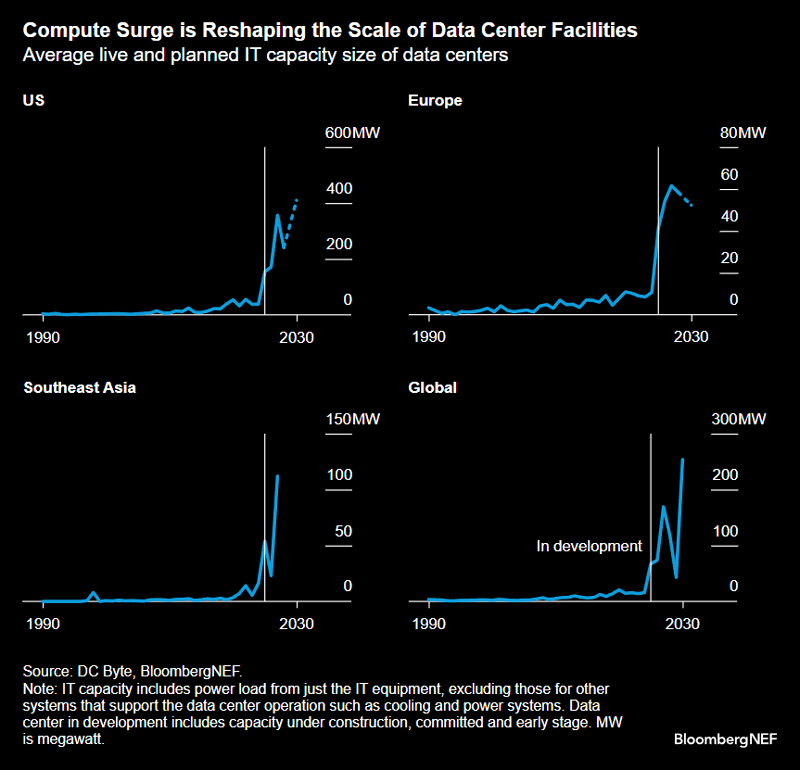

Источник изображения: BloombergNEF ИИ-инфраструктура стала самым значимым элементом энергетического ландшафта. Если ещё в 2010 года более половины всех ЦОД потребляли менее 5 МВт, то теперь стандартный планируемый дата-центр требует уже сотни мегаватт, а некоторые замахиваются и на гигаваттные масштабы. В то же время повышается эффективность оборудования. По прогнозам экспертов, к 2030 году средний коэффициент энергоэффективности (PUE) ЦОД должен уменьшиться с 1,4 до 1,2. Однако рост спроса на вычислительные мощности не позволит в полной мере компенсировать рост энергоэффективности.

Источник изображения: BloombergNEF Обучение ИИ-моделей требует высокой концентрации вычислительных мощностей, поэтому возникает новый класс ЦОД, преобразующих не только облака, но и сами электросети. Бум ИИ сегодня — не просто вычислительная задача, но и энергетическая гонка. Для передовых участников рынка доступ к электричеству жизненно необходим. Компании быстро строят объекты, часто ещё до появления поступлений от клиентов, причём приоритет отдаётся площадкам с быстрым доступом к электричеству, земле и разрешениям регуляторов. Лидерами в США традиционно выступают Вирджиния, Орегон, Техас и Огайо, но появляются и новые территории, поскольку скорость доступа к энергии и другим ресурсам иногда может быть важнее близости к конечным пользователям ИИ.

Источник изображения: BloombergNEF Удовлетворение спроса подразумевает использование существующих и новых энергосистем. В краткосрочной перспективе ставка делается на природный газ — именно газовые электростанции обеспечивают электроэнергией значительную часть новых ЦОД в Соединённых Штата, особенно там, где это топливо является ключевым энергоносителем. На днях появилась новость о том, что Meta✴ намерена стать энергокомпанией и самой продавать электричество для эффективного управления потребностями своих ЦОД, а AWS, Google и Microsoft уже делают то же самое. В начале сентября президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал операторам ЦОД решить проблемы с энергоснабжением дата-центров с помощью комплекса специальных мер. |

|