Лента новостей

|

17.10.2024 [15:56], Руслан Авдеев

AWS запитает свои ЦОД от модульных реакторов X-energyПо данным пресс-службы Amazon (AWS), компания готовится к инвестициям в атомную энергетику. Она анонсировала три новых энергетических проекта, предполагающих постройку нескольких малых модульных реакторов (SMR). Компания уже заявила о переходе на 100 % возобновляемую электроэнергию — на семь лет раньше, чем планировалось. Атомные проекты — часть плана по переходу на полностью безуглеродную энергетику. AWS объявила о подписании как минимум трёх соглашений для поддержки развития атомных проектов, включая помощь в строительстве новых SMR. Гиперскейлер утверждает, что такие решения помогут удовлетворить спрос клиентов и добиться нулевого выброса CO2 в ходе всех операций к 2040 году. Кроме того, инвестиции помогут и в разработке новых атомных технологий, которые обеспечат генерацию энергии в ближайшие десятилетия. AWS делает ставку на решения компании X-energy. IT-гигант является одним из ключевых инвесторов раунда финансирования серии C, в ходе которого планируется привлечь $500 млн. Благодаря поддержке AWS консорциумом Energy Northwest (шт. Вашингтон) получит четыре малых модульных реактора X-energy Xe-100 мощностью 80 МВт каждый, которые используют топливо TRISO-X, разработанное совместно с Министерством энергетики США (DoE). В дальнейшем мощность планируется довести до 960 МВт, но не факт, что вся она достанется AWS. Всего к 2039 году X-energy рассчитывает построить 5 ГВт мощностей.

Источник изображения: Amazon В Вирджинии AWS подписала соглашение с Dominion Energy. Вместе компании изучат возможность строительства SMR рядом с принадлежащей Dominion атомной станцией North Anna, которые добавят не менее 300 МВт мощностей. Ранее AWS купила за $650 млн кампус Cumulus Data, запитанный напрямую от действующей АЭС Susquehanna. В рамках сделки будет обеспечен доступ к 480–960 МВт для питания 15 дата-центров. Инвестиции в атомные проекты, помимо сохранения прежних реакторов и создания новых, будут способствовать экономическому развитию местных сообществ, говорит AWS.

Источник изображения: Amazon AWS не единственный гиперскейлер, желающий использовать атомную энергию. Microsoft наняла специалиста для контроля разработки SMR для своих ЦОД, до этого было подписано PPA с поддерживаемым Сэмом Альтманом (Sam Altman) энергетическим стартапом Helion. Дополнительно компания заключила PPA на 20 лет с Constellation Energy, которое позволит «оживить» реактор АЭС Three Mile Island, заглушенный в 2019 году из-за нехватки финансирования. В сентябре Oracle анонсировала получение разрешений на строительство трёх SMR для питания ЦОД ёмкостью более 1 ГВт. Собственные амбиции в этой сфере имеются и у Google, которая объявила о намерении покупать энергию от SMR Kairos Power. Впрочем, рабочих реакторов у Kairos пока нет, а коммерческие модели, вероятно, не появятся до 2035 года.

17.10.2024 [14:36], Руслан Авдеев

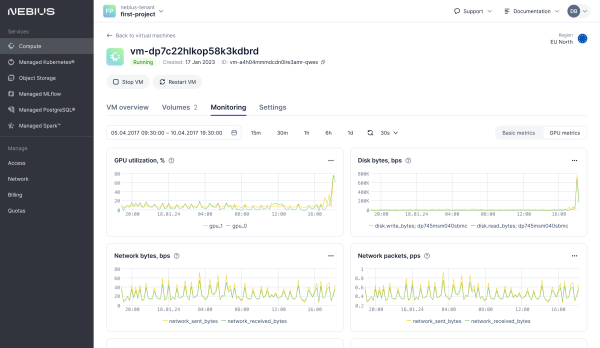

Nebius, бывшая Yandex, представила облачную ИИ-платформу с ускорителями NVIDIA H100 и H200ИИ-компания Nebius, сформированная из бывшей Yandex N.V., представила облачную платформу с современными ускорителями NVIDIA. Как уточняет Datacenter Dynamics, речь идёт о моделях NVIDIA H100 и H200, а также L40S. В скором будущем компания рассчитывает добавить и новейшие суперускорители GB200 NVL72. Облачное хранилище обеспечивает агрегированную скорость чтения до 100 Гбайт/с и 1 млн IOPS. Платформа также предлагает управляемые Apache Spark и MLFlow, а ВМ по умолчанию включают ИИ-библиотеки и драйверы. По словам компании, она прислушалась к запросам клиентов, нуждавшихся в самостоятельном доступе и инфраструктуре, отлично от просто «базовой». Речь идёт о крупномасштабных кластерах с InfiniBand-подключением на базе эталонной архитектуры NVIDIA, но с кастомизированным оборудованием и проприетарной программной облачной платформой. После введения антироссийских санкций Nebius дистанцировалась от «Яндекса», основная часть активов которого была продана группе российских инвесторов. У Nebius остался дата-центр в Финляндии, ёмкость которого она намерена утроить в обозримом будущем. Там разместятся более 60 тыс. ускорителей. В августе сообщалось, что компания увеличила облачную выручку на 60 % год к году во II квартале.

17.10.2024 [12:20], Сергей Карасёв

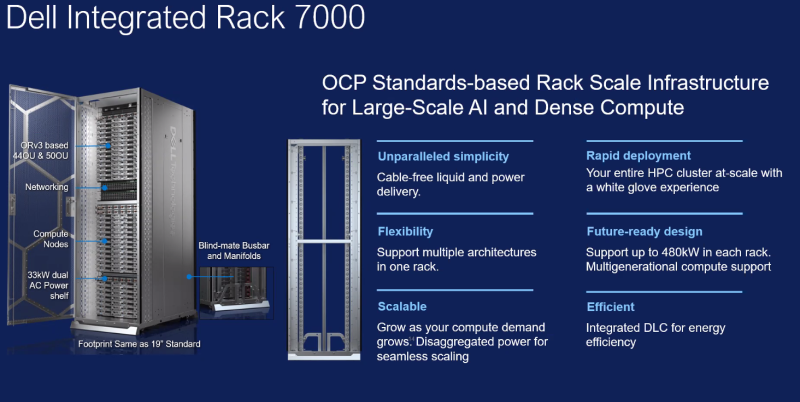

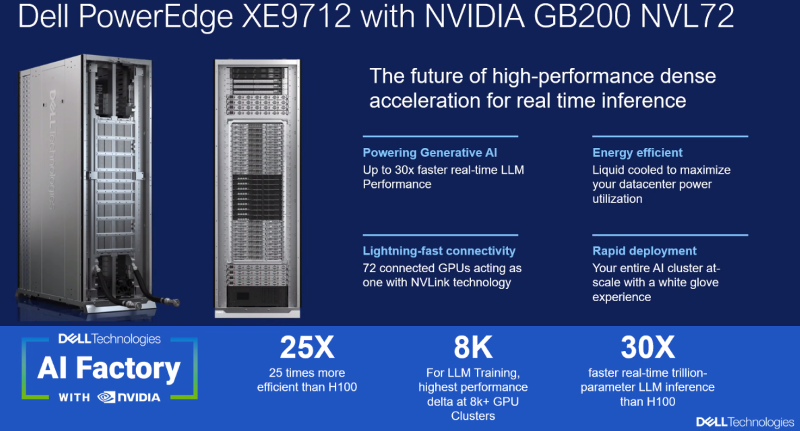

Dell представила решения AI Factory на базе NVIDIA GB200 и AMD EPYC TurinКомпания Dell Technologies анонсировала интегрированные стоечные масштабируемые системы для экосистемы AI Factory, рассчитанные на задачи НРС и ресурсоёмкие приложения ИИ. В частности, дебютировали решения Integrated Rack 7000 (IR7000), PowerEdge M7725 и PowerEdge XE9712.

Источник изображений: Dell IR7000 — это высокоплотная 21″ стойка Open Rack Version 3 (Orv3) с поддержкой жидкостного охлаждения. Говорится о совместимости с мощными CPU и GPU с высоким значением TDP. Модификации 44OU и 50OU оснащены салазками, которые шире и выше традиционных: это гарантирует совместимость с несколькими поколениями архитектур процессоров и ИИ-ускорителей. Полки питания в настоящее время поддерживают мощность от 33 кВт до 264 кВт на стойку с последующим увеличением до 480 кВт. Система Dell PowerEdge M7725 специально спроектирована для вычислений высокой плотности. В основу положены процессоры AMD серии EPYC 9005 (Turin), насчитывающие до 192 вычислительных ядер. Одна стойка IR7000 может вместить 72 серверных узла M7725, каждый из которых оборудован двумя CPU. Таким образом, общее количество вычислительных ядер превышает 27 тыс. на стойку. Возможно развёртывание прямого жидкостного охлаждения (DLC) и воздушного охлаждения. Доступны два IO-слота (PCIe 5.0 x16) в расчёте на узел с поддержкой Ethernet и InfiniBand.  В свою очередь, система Dell PowerEdge XE9712 разработана для обучения больших языковых моделей (LLM) и инференса в реальном времени. Эта новинка использует архитектуру суперускорителя NVIDIA GB200 NVL72. В общей сложности задействованы 72 чипа B200 и 36 процессоров Grace. Утверждается, что такая конфигурация обеспечивает скорость инференса до 30 раз выше по сравнению с системами предыдущего поколения.

17.10.2024 [11:46], Сергей Карасёв

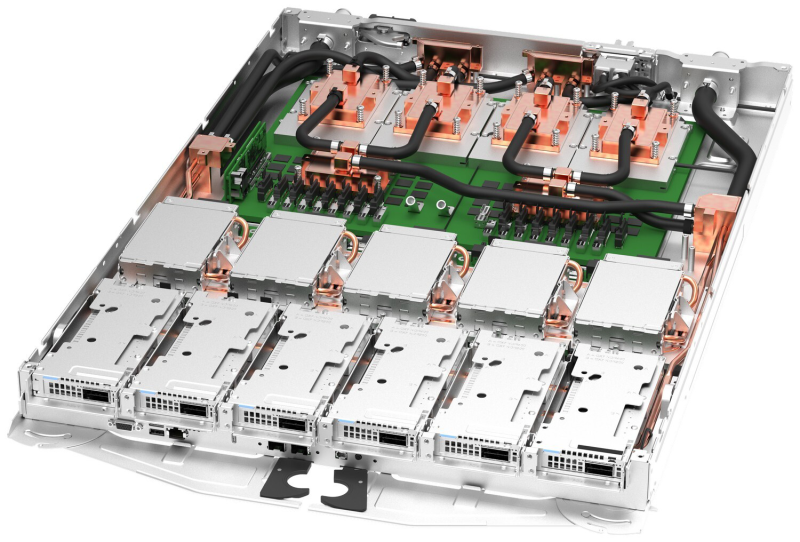

Lenovo представила сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune на базе NVIDIA GB200 с СЖОКомпания Lenovo анонсировала сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune, спроектированный специально для НРС-нагрузок и задач ИИ. Новинка 100 % прямым жидкостным охлаждением, что, как утверждается, обеспечивает максимальную производительность и энергоэффективность без ущерба для удобства обслуживания. По сравнению с аналогичной системой с воздушным охлаждением сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune обеспечивает увеличение общей производительности до 10 % благодаря постоянной работе в турбо-режиме; сокращение энергопотребления дата-центра до 40 %; снижение уровня шума от вентиляторов до 100 %. Базовая система ThinkSystem SC777 V4 Neptune, заключённая в 21″ корпус с возможностью вертикального монтажа, несёт на борту два ускорителя NVIDIA GB200, что в сумме даёт четыре чипа B200 и два процессора Grace. Возможна установка до шести адаптеров NVIDIA NDR или трёх адаптеров XDR LP InfiniBand. Архитектура сервера допускает использование до десяти накопителей E3.S NVMe в расчёте на лоток. Говорится о поддержке массивов RAID на уровне ОС. В оснащение входят два сетевых порта 25GbE SFP28 LOM. На фронтальную панель выведены интерфейс USB Type-C / DisplayPort, диагностический порт, два разъёма USB 3.0, интерфейс D-Sub, гнездо RJ-45 и пр. Восемь лотков ThinkSystem SC777 V4 Neptune могут быть размещены в шасси ThinkSystem N1380 Neptune типоразмера 13U, а три таких блока могут быть установлены в 19″ серверную стойку. Названное шасси допускает использование до четырёх узлов ThinkSystem Titanium Power Conversion Stations (PCS) мощностью 15 кВт каждый.

16.10.2024 [23:10], Владимир Мироненко

ВТБ первым из российских банков приобрёл гибридные цифровые права (ГЦП), закупив планшеты YADRO KVADRA_TВТБ сообщил о покупке гибридных цифровых прав (ГЦП), обеспеченных поставкой планшетов KVADRA_T компании YADRO («ИКС Холдинг»). В рамках сделки банк приобрёл 40 ГЦП на сумму 1,6 млн рублей. Эмитентом ЦФА, выпуск которых прошёл на платформе «Мастерчейн» на кодовой базе блокчейн-сети Ethereum, выступила компания YADRO. Срок размещения ГЦП составляет 2 месяца. По его истечении банк получит 40 планшетов. Как сообщается в пресс-релизе, ВТБ стал первым российским банком, который использовал данную схему. Заместитель главы правления ВТБ отметил, что крупный российский бизнес заинтересован в импортозамещении своей технологической базы и что банк видит своей стратегической целью поддержку бизнеса, а потому рассматривает различные варианты закупок. Сейчас наблюдается тренд на токенизацию активов реального мира (Real World Assets, RWA) и ГЦП — самый подходящий и выгодный инструмент для закупок, говорит банк. Производители при продаже ГЦП получают гарантированный аванс за товар, а инвесторы — гибкий финансовый актив, гарантирующий поставку товара и при этом защищённый от убытков, пояснил Кулик.

Источник изображения: ВТБ Глава YADRO отметил, что при использовании технологии распределённого реестра операции прозрачны, контролируемы, устойчивы к несанкционированным изменениям. Как сообщает ВТБ, в 2024 году количество выпусков ЦФА в России превысило 700 шту. на общую сумму 450 млрд руб. При этом объём выпусков ЦФА группы ВТБ занимает около 20 % и составляет 80 млрд рублей.

16.10.2024 [18:44], Руслан Авдеев

У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректораИспытывающая немалые проблемы с бизнесом компания Atos привлекла к руководству нового генерального директора. Datacenter Dynamics напоминает, что речь идёт о назначении уже седьмого главы бизнеса за последние три года. На пост Жана-Пьера Мюстье (Jean-Pierre Mustier) придёт новый CEO Филипп Салль (Philippe Salle), который приступит к работе 1 февраля 2025 года. А прямо сейчас он займёт пост президента компании. Мюстье стал CEO Atos в июле 2024 года, но к компании он присоединился ещё в прошлом октябре. У Салля богатый опыт работы в сфере IT-консалтинга, в своё время бизнесмен был главой Altran Group (позже ставшей Capgemini). Его предшественник Мюстье стал генеральным директором Atos после Пола Салеха (Paul Saleh), работавшего в должности с января 2024 года. Тот, в свою очередь, сменил Ива Бернера (Yves Bernaert), проработавшего CEO чуть более года. Наконец, до него директорами были Нурдин Бихман (Nourdine Bihmane), Филипп Олива (Philippe Oliva) и Диана Гальб (Diane Galbe). Последняя вступила в должность, когда от руководства отстранили Родольфа Бельмера (Rodolphe Belmer), не сумевшего продержаться в должности и года. Примечательно, что в первые 20 лет деятельности у Atos было всего четыре генеральных директора. Мюстье сообщил, что решение о выборе нового CEO принято с учётом его «обширного послужного списка». Правда, не последнюю роль, вероятно, сыграл и тот факт, что Салль сам намерен инвестировать в Atos €9 млн ($9,8 млн). Предлагающая локальную и облачную инфраструктуру, услуги консалитинга и IT-сервисы компания Atos годами стремилась справиться с долгами, но в итоге её акции значительно упали в цене на фоне массы иных финансовых проблем. Сейчас в Atos работают над планом реструктуризации, который, как ожидается, позволит контролировать задолженность бизнеса и решит вопрос с многолетней финансовой неопределённостью. Компания предложила и утвердила с кредиторами ряд мер по выходу из кризиса — облигации и долг в объёме €2,9 млрд ($3,1 млрд) будут конвертированы в капитал. Также компании дадут в долг ещё €1,68 млрд ($1,81 млрд) и вольют €233 млн ($250,7 млн) новых инвестиций в капитал. Ранее французские власти намеревались выкупить часть бизнеса за €1 млрд ($1,09 млрд), чтобы сохранить критически важные для страны технологии, но теперь сделка, похоже, не состоится. В сентябре Atos опубликовала отчёт, в котором сообщалось о сокращении прогнозируемой выручки в ближайшие три года из-за не лучших результатов работы в I половине 2024 года.

16.10.2024 [15:39], Андрей Крупин

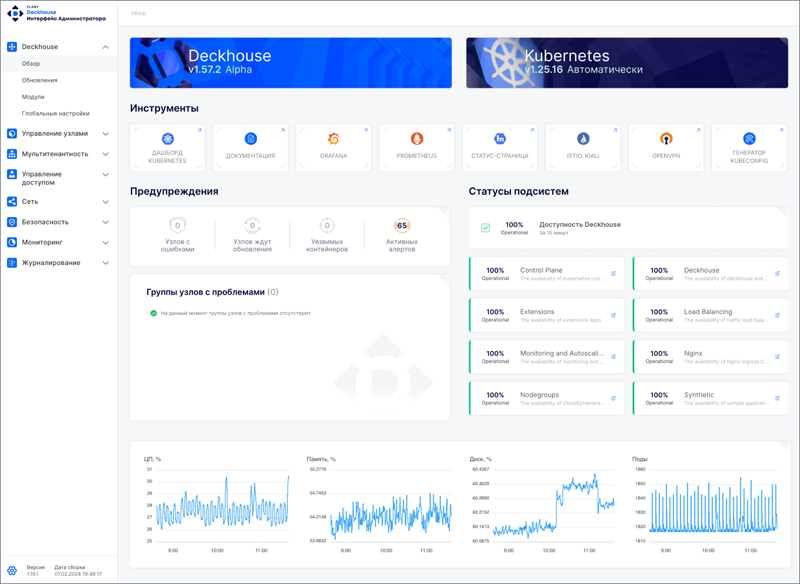

Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК РоссииРоссийский разработчик Deckhouse сообщил о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Deckhouse Kubernetes Platform позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре. Платформу можно разворачивать в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели. Платформа зарегистрирована в реестре отечественного ПО, в полной мере отвечает задачам импортозамещения и может использоваться организациями при реализации программ по переходу на отечественные продукты с решений зарубежных разработчиков.  Выданный ФСТЭК России документ подтверждает, что новая редакция платформы DKP — Certified Security Edition — является средством контейнеризации 4-го класса защиты и соответствует требованиям по безопасности информации, предъявляемым к 4-му уровню доверия. Это первый на российском рынке оркестратор контейнеров, прошедший сертификационные испытания регулятора. DKP Certified Security Edition может применяться в организациях, в которых обязательно использование сертифицированных ФСТЭК России продуктов. В частности, это госкомпании, госкорпорации, банки, федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также предприятия, работающие с критической информационной инфраструктурой. Сертифицированная редакция платформы включает все необходимые для полноценной оркестрации контейнеров инструменты. Среди них — управление сетью, автомасштабирование, балансировка входящего трафика, политики безопасности и операционные политики, сквозная авторизация и аутентификация, сбор и хранение журналов, мониторинг и алертинг.

16.10.2024 [14:20], Руслан Авдеев

Blackstone потратит €15 млрд на ЦОД в испанском АрагонеКомпания Blackstone готова построить в муниципалитете Калаторао в Арагоне (Испания) кампус ЦОД ёмкостью 300 МВт. По данным Datacenter Dynamics, объектом будет управлять подконтрольный Blackstone оператор дата-центров QTS. Как заявляют представители властей Арагона, регион находится на пути к тому, чтобы стать Северной Вирджинией Южной Европы — именно в этом штате США сконцентрированы мощности ЦОД не только страны, но даже мира. Blackstone намерена инвестировать €7,5 млрд ($8,2 млрд) в строительство в рамках инициативы Project Rodes — проект будет реализован на участке площадью 224 га. Сначала застроят около половины участка, позже на освоение второй половины потратят ещё €7,5 млрд. Blackstone приобрела QTS в 2021 году за $10 млрд, в июле 2023 года компания взяла на себя обязательство потратить дополнительные $8 млрд на ЦОД в связи с бумом ИИ, поскольку события такого масштаба случаются «раз в поколение». При этом компания действует и на других европейских рынках. Так, Blackstone вложит £10 млрд в создание крупнейшего ЦОД в Европе ЦОД в Великобритании.

Источник изображения: Des Mc Carthy/unsplash.com QTS активно ведёт бизнес в США, но также управляет европейским кампусом в Гронингене (Нидерланды). Ранее Blackstone и QTS также объявили о намерении построить кампус на 1,1 ГВт в Нортумберленде (Великобритания). Первые данные о том, что Blackstone и подконтрольная ей QTS оценивают целесообразность расширение парка дата-центров в Испании, появились ещё в 2022 году. В Арагоне активно строятся новые кампусы ЦОД. В частности, Microsoft вложит в дата-центры в регионе около €8,6 млрд, AWS — €15,7 млрд, а Oracle — €0,9 млрд.

16.10.2024 [12:15], Руслан Авдеев

Crusoe Energy, Blue Owl и Primary Digital Infrastructure построят в Техасе 205-МВт ИИ ЦОД в ТехасеКомпания Crusoe Energy открывает совместное предприятие с Blue Owl Capital и Primary Digital Infrastructure для реализации проекта по строительству ЦОД в Техасе. По данным Silicon Angle, на эти цели будет потрачено $3,4 млрд, специализированный дата-центр должен появиться в кампусе Lancium Clean Campus. Будущий ЦОД Crusoe AI, уже сданный в аренду целиком некому гиперскейлеру из списка Fortune 500, будет кампусом из двух объектов, построенных по индивидуальному проекту. По имеющимся данным, он рассчитан на ёмкость 205 МВт. Конструкция ЦОД оптимизирована для использования систем с прямым жидкостным охлаждением, но будет поддерживаться и воздушное охлаждение. Готовый ЦОД сможет вместить до 100 тыс. ускорителей в составе одной сетевой фабрики. Предполагается, что энергоснабжение кампуса будет обеспечено внутренними и внешними источниками энергии. Освоение мощностей начнётся в I половине 2025 года. Ранее появилась информация, что ключевым арендатором станет компания Oracle, а конечным потребителем вычислительных мощностей — OpenAI. При этом Microsoft, вероятно, станет посредником, сохраняя свой статус поставщика облачных услуг для OpenAI. В руководстве Crusoe подчёркивает, что растущий спрос на ЦОД обусловлен большими перспективами ИИ. Lancium, с которой Crusoe уже сотрудничала, в 2021 году получила одобрение на строительство техасского кампуса ЦОД Project Artemis. Тогда речь шла о кампусе на участке 160–320 га ёмкостью от 200 МВт с возможностью масштабирования до 1 ГВт. Blue Owl Capital управляет активами на $192 млрд. Хотя ранее компания не инвестировала в ЦОД, в последние месяцы она вложила средства в проекты нескольких дата-центров, а недавно создала СП на $5 млрдс Chirisa и PowerHouse для строительства сети ЦОД на территории США, в первую очередь для ИИ-облака CoreWeave. Blue Owl также приобрела владельца Stack и RadiusDC — компанию IPI Partners за $1 млрд. Руководство Primary Digital Infrastructure говорит об инвестиционном буме — только в США в ближайшие четыре-пять лет на ЦОД будет потрачено около $1 трлн. Текущая цель компании — приобретение наиболее стабильных активов на этом рынке, а также инвестиции в строительство собственных облачных и ИИ-объектов. Crusoe Energy, основанная в 2018 году, начинала с доставки контейнерных ЦОД к нефтяным скважинам в США, запитанных от попутного газа. Если изначально Crusoe использовала свои ресурсы для майнинга, то позже появилось предложение Crusoe Cloud для ИИ- и HPC-нагрузок. В конце прошлого года компания занялась стационарными проектами. Компания разместила ускорители в ЦОД ICE02 оператора atNorth в Исландии и объявила о сотрудничестве с Digital Realty.

16.10.2024 [10:30], Сергей Карасёв

Western Digital представила жёсткий диск Ultrastar DC HC690 SMR ёмкостью 32 ТбайтКомпания Western Digital анонсировала, как утверждается, самые вместительные на рынке HDD, построенные по технологии энергосберегающей перпендикулярной магнитной записи (ePMR). Накопители Ultrastar DC HC690 SMR, рассчитанные на дата-центры и гиперскейлеров, имеют ёмкость 32 Тбайт. В устройствах применена технология черепичной магнитной записи нового поколения UltraSMR. Она повышает плотность хранения данных на 20 % по сравнению с методикой традиционной магнитной записи (CMR). Конструкция Ultrastar DC HC690 SMR включает 11 пластин, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Заказчикам будут предлагаться модификации с интерфейсом SATA-3 и SAS-3. Размер буфера составляет 512 Мбайт. Заявленная установившаяся скорость передачи данных при чтении достигает 269 Мбайт/с, при записи — 257 Мбайт/с. Устройства, выполненные в LFF-формате, рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию. Величина MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 2,5 млн часов. Энергопотребление в активном режиме не превышает 9,7 Вт. Производитель предоставляет на диски пятилетнюю гарантию. HDD построены с применением фирменной технологии OptiNAND, которая использует встроенную флеш-память iNAND для выполнения основных функций по обслуживанию: это позволяет повысить надёжность, оптимизировать производительность и энергопотребление. Функция ArmorCache обеспечивает повышенное быстродействие и защиту систем от сбоев электропитания. Кроме того, Western Digital представила накопитель Ultrastar DC HC590 CMR вместимостью 26 Тбайт на основе CMR. Он также доступен в вариантах с интерфейсом SATA-3 и SAS-3. Ёмкость буфера равна 512 Мбайт, скорость вращения шпинделя — 7200 об/мин. Устройство может считывать данные со скоростью до 302 Мбайт/с и записывать со скоростью 288 Мбайт/с. Новые HDD семейства Ultrastar интегрируются в гибридные платформы хранения данных Ultrastar Data60 и Data102 JBOD, которые подходят для современных дата-центров, частных облаков и платформ аналитики больших данных. Системным интеграторам и реселлерам Western Digital предложит накопители WD Gold SATA ёмкостью 26 Тбайт. Они, как утверждается, обеспечивают максимальную производительность, надёжность и долговечность (значение MTBF равно 2,5 млн часов). |

|