Материалы по тегу: исследование

|

02.09.2025 [09:10], Руслан Авдеев

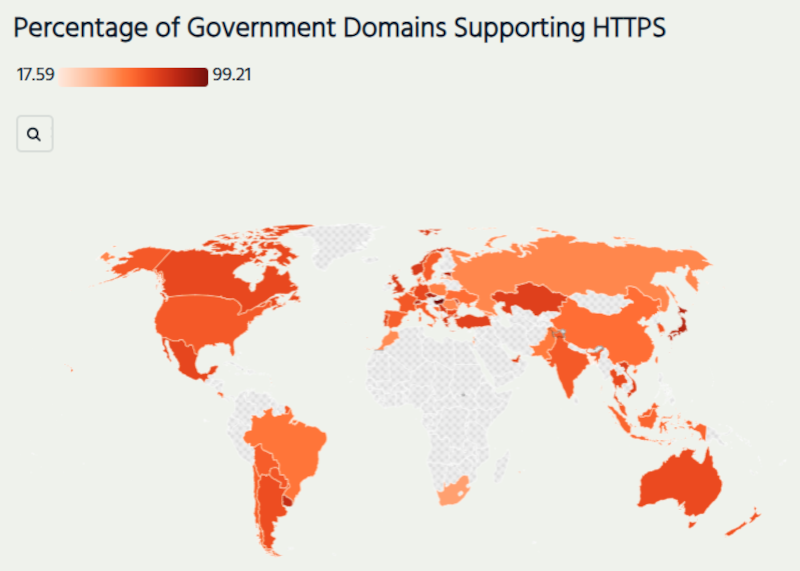

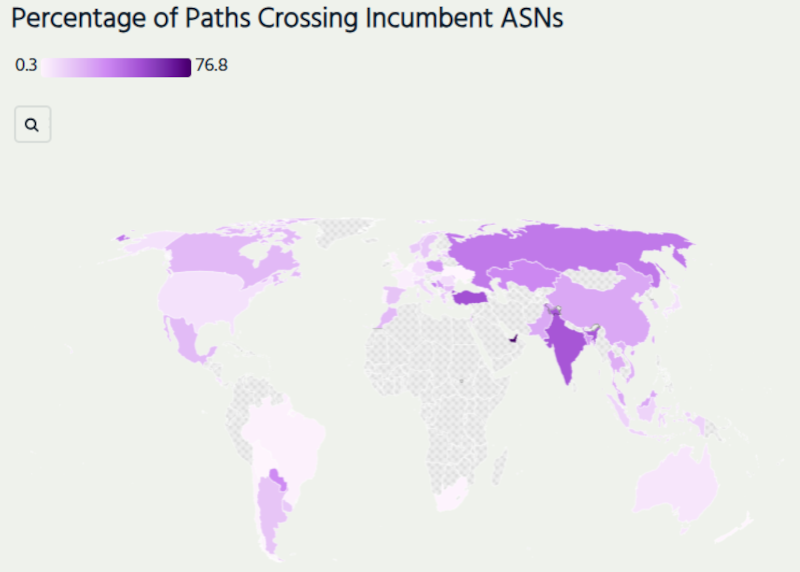

Госсайты многих стран оказались лишены элементарной защиты, а трафик до них идёт через зарубежные сетиСогласно результатам исследования, проведённого в рамках исследовательской стипендии Internet Society Pulse Северо-Западным университетом США (Northwestern University), интернет-трафик к правительственным доменам часто пересекает границы, сообщает The Register. Более того, их связность порой страдает, а иногда трафик даже не шифруется. В исследование попали правительственные сайты 58 стран. Обнаружилось, что значительная часть данных таких сайтов либо свободно пересекает границы, либо использует зарубежные точки обмена трафиком (IX). Так, в странах вроде Малайзии, Норвегии, ЮАР и Таиланда через зарубежные IX проходит 23–43 % трафика, а данные для новозеландских правительственных ресурсов зачастую проходят через Австралию.

Источник изображения: Internet Society Pulse Предполагается, что к использованию офшорной инфраструктуры чаще склонны менее развитые страны. Они же зачастую не используют HTTPS для защиты. Например, в случае Албании через иностранные сети проходит 86 % трафика госсайтов, а ещё 15 % — через расположенные за рубежом IX. При этом лишь треть правительственных доменов вообще применяют HTTPS. В совокупности это создаёт условия для MitM-атак.

Источник изображения: Internet Society Pulse У Казахстана свои особенности. Все правительственные ресурсы располагаются в сетях страны и использует локальные точки обмена, уровень внедрение HTTPS высок и составляет 71,5 %. Однако около 70 % трафика госресурсов проходит через единственного телеком-оператора «Казахтелеком», что снижает устойчивость. Нечто похожее наблюдается в Бангладеше, Пакистане и Турции из-за «наследия» государственных телеком-монополий. В ОАЭ более ¾ маршрутов пролегает через сети Etisalat. А маршрутизации марокканского трафика госсайтов через Испанию и Францию наводит на мысли об «интересных колониальных связях». По данным исследования, США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция распределяют «государственный» трафик между разными операторами связи и точками обмена, благодаря чему правительственные ресурсы и сервисы более устойчивы к техническим сбоям. А вот оценить показатели африканских государств оказалось трудно, поскольку инструментов вроде RIPE ATLAS на континенте немного.

29.08.2025 [17:19], Руслан Авдеев

Санкции США не особо помешали успехам Huawei в 5G-секторе, а полная «зачистка сетей» так и не удаласьСогласно отчёт Omdia, Huawei остаётся крупнейшим вендором RAN-инфраструктуры в трёх из пяти крупных регионов мира, попавших в поле зрения исследователей — несмотря на жесточайшие санкции США. Сегодня Huawei является сильной как никогда, в прошлом году её продажи были только на 4 % ниже, чем в 2020 году, т.е. до начала давления США на компанию и её партнёров, сообщает блог IEEE ComSoc. В Азии и Океании, на Ближнем Востоке и в Африке, в Латинской Америке и Карибском бассейне компания остаётся ключевым вендором RAN. В Европе она занимает третье место, а в Северной Америке вовсе отсутствует, поскольку местному бизнесу запрещено иметь с ней дело. Но даже в Европе положение Huawei остаётся довольно прочным. Испанская Telefónica остаётся крупным клиентом Huawei в Бразилии и Германии, хотя ещё в 2020 году предполагалось «очистить сети» на этих рынках. Deutsche Telekom и Vodafone также активно пользуются решениями Huawei. Ericsson и Nokia отмечают, что Европа не может отказаться от продуктов Huawei и предупреждают инвесторов, что та «агрессивно» конкурирует в некоторых регионах. На рынке телекоммуникационного оборудования, как заявляют в Ericsson, западные компании сталкиваются с растущим давлением со стороны Huawei и других китайских вендоров. В Ericsson констатируют, что попытки вытеснить Huawei из Европы под предлогом «высоких рисков» провалились, и теперь китайские конкуренты активно осваивают рынки не только в Европе, но и в Латинской Америке. Вместо того чтобы ввязываться в ценовую войну, Ericsson выбирает стратегию сохранения финансовой устойчивости, пусть и с потерей некоторых контрактов. С другой стороны, пока нет и признаков того, что европейские телеком-компании заменяют китайскими решениями финские и шведские продукты. Доля Nokia на рынке RAN практически не изменилась в I и II квартале, на компанию приходится 17,6 %. Впрочем, во II квартале Huawei, похоже, превзошла конкурента за счёт других вендоров и успехов на развивающихся рынках, где позиции компании традиционно сильны. Сыграли роль и некоторые другие факторы. Huawei по-прежнему высоко ценится клиентами за качество продукции. Компания была пионером в разработке 5G-решений, в том числе TDD и Massive MIMO, и первой вывела на рынок высокоэффективные GaN-усилители, опередив своих основных конкурентов.

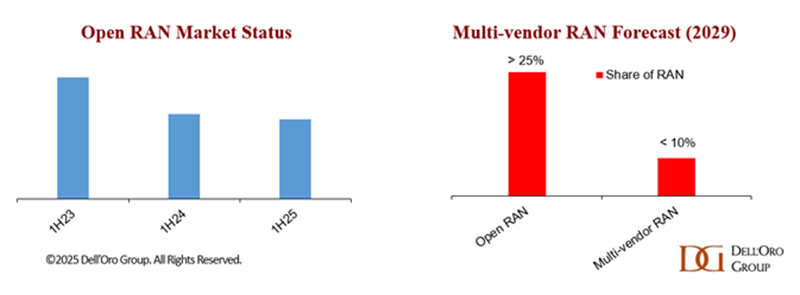

Источник изображения: Dell'Oro Group Санкции не повлияли на Huawei так, как рассчитывали эксперты. Хотя компанию отрезали от партнёрства с производителями самых передовых чипов, она смогла организовать выпуск компонентов для новейших смартфонов в Китае. Сетевое оборудование компании меньше зависит от передовых техпроцессов, поэтому продажи в этом секторе не пострадали вне рынков, где ввели жёсткие ограничения. В США, отрезая Huawei от поставок решений для телеком-сетей, рассчитывали на успех американских компаний в области Open RAN, но чуда не произошло. Главный фаворит — Mavenir — из-за финансовых трудностей и невыполнения планов вынужденно провёл реструктуризацию, покинул часть рынков, провёл масштабные увольнения и отказался от активной разработки собственного аппаратного обеспечения, сосредоточившись на ПО. Parallel Wireless также разрабатывает ПО для Open RAN, SDR-решения, программный стек для 5G-SA, не зависящий от конкретного аппаратного обеспечения, и платформу Open RAN Aggregator для объединения оборудования разных вендоров. В Dell’Oro Group предсказывают, что ежегодная выручка от многовендорных RAN-решений достигнет $3 млрд к 2029 году, т.е. менее 10 % от всего рынка RAN к тому моменту. Эксперты считают, что «высокая концентрация» рынка поставщиков оборудования Open RAN угрожает ключевому принципу архитектуры — разнообразию вендоров. Практически во всех регионах доминируют несколько крупных игроков (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung), что противоречит самой концепции Open RAN. На рынке с такой высокой концентрацией и фактически «провалившихся» американских санкций RAN-технологии Huawei всё ещё очень востребованы.

25.08.2025 [11:00], Руслан Авдеев

В России подскочил спрос на дорогие серверы из-за ажиотажа вокруг ИИВ сравнении с 2023 годом серверы и СХД в России в 2024 году подорожали на 24–30 % за ед., ожидается и дальнейший рост цен в текущем году. Соответствующее исследование провела компания «СТРИМ консалтинг» при содействии консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), сообщают «Ведомости». Для исследования использовали результаты опроса поставщиков аппаратных решений, разработчиков коммерческого ПО, дистрибуторов и системных интеграторов. Росстат сообщает, что инфляция в 2024 году составила 9,52 %. Другими словами, цены в данном сегменте рынка росли в 2,5–3 раза быстрее уровня «средней по стране» официальной инфляции. Учитывались результаты как микробизнесов, так и гигантов с выручкой свыше 25 млрд руб., а также траты органов власти всех уровней. В расчёт принимались поставки отечественных производителей, параллельный импорт и «восстановленные» решения. Траты покупателей серверов в 2024 году выросли на 25 % в сравнении с 2023-м и составили 284 млрд руб., расходы на СХД выросли на 19 %, составив 145,5 млрд руб. В то же время в количественном выражении было куплено на 4 % меньше продуктов в той и другой категории, более 197 тыс. серверов и более 65 тыс. СХД. Важно, что интерес к ИИ вызвал рост спроса на оборудование с ИИ-ускорителями — в 2024 году таких решений продано втрое больше, чем в 2023-м, хотя точной статистики не приводится. Рост цен подтверждается российскими производителями IT-оборудования и системными интеграторами. Например, Fplus регистрирует рост цен в 2024 году на 10–15 %, приблизительно на том же уровне цены растут и в 2025 году. По статистике Fplus, корпоративные заказчики приобретали в 2024 году примерно втрое больше отечественных серверов, чем зарубежных.

Источник изображения: Matthieu Beaumont/unsplash.com В «Кроке» утверждают, что цены выросли в 2023 году на 15–40 % в сравнении с 2021 годом, продолжают они расти и в 2024–2025 гг. Отчасти виноваты в этом и новые требования регуляторов, потребовавших обязательной маркировки серверного оборудования с 1 марта 2025 года, что не может не сказываться на цене. В ближайшем будущем рост составит 10-20 %, в зависимости от категории оборудования. В Yadro отметили, что средние цены на серверное оборудование и СХД напрямую не связаны со спросом, поскольку в 2024 году цена на серверы в целом сохраняла стабильность или даже снижалась, но заказчики стали чаще выбирать более дорогие и сложные продукты, что может сказаться на динамику цен в отрасли. По мнению экспертов, на динамике цен отражаются разные факторы. Так, переход на ИИ-ускорители удорожает серверы, а многое российское ПО не всегда оптимизировано под оборудование, поэтом иногда приходится покупать избыточные ресурсы. В числе причин роста цен «СТРИМ консалтинг» назвала инфляцию, рост курса доллара, усложнение логистики и удорожание компонентов. На цене сказались и необходимость параллельного импорта и усложнение логистики.

12.08.2025 [11:15], Владимир Мироненко

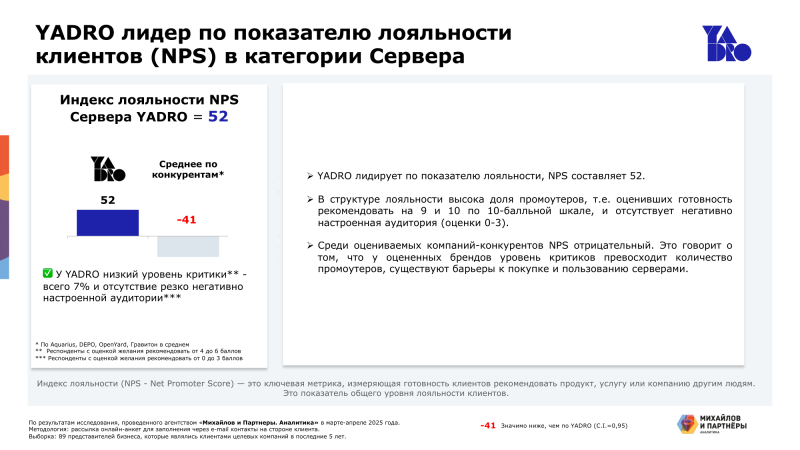

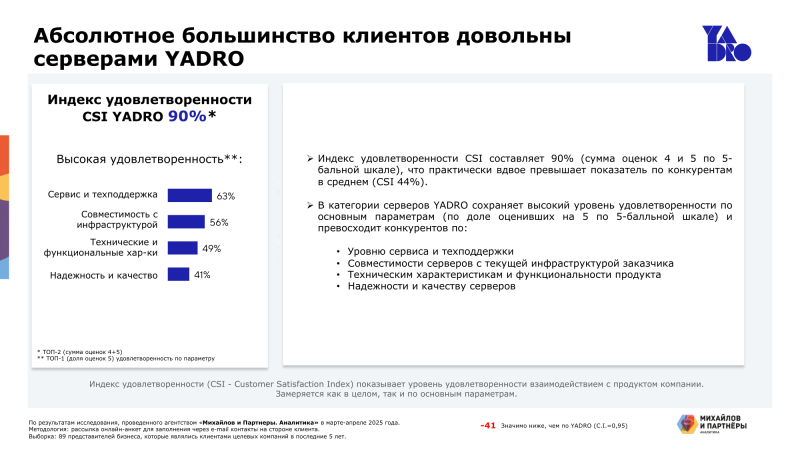

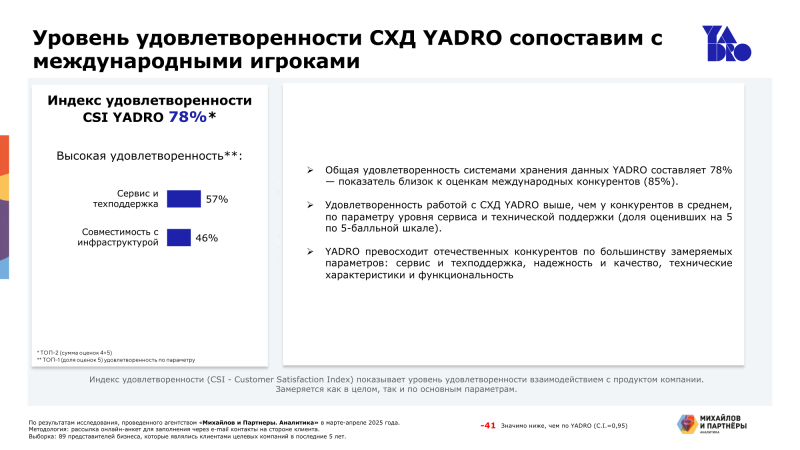

YADRO лидирует по показателю лояльности среди отечественных производителей серверов и СХДРешения YADRO в категориях серверы и СХД получили одни из самых высоких оценок лояльности среди российских и международных производителей, показав результаты, существенно превышающие среднерыночные значения. Об этом сообщили аналитики агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» по итогам исследования лояльности и удовлетворенности заказчиков на основе индекса лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score) — одного из ключевых показателей, отражающих готовность рекомендовать продукт и влияющих на выбор поставщика. В исследовании, прошедшем в марте–апреле 2025 года, приняли участие российские заказчики оборудования для ЦОД, включая предприятия финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и ретейла. Всего было опрошено 89 представителей бизнесов заказчиков из России, включая как пользователей продуктов YADRO, так и клиентов других российских и международных производителей. Показатель NPS для серверов YADRO составил +52 при среднем значении −41 у конкурентов. В сегменте СХД индекс NPS компании равен +33, что соответствует показателю крупнейших международных вендоров и заметно выше среднего показателя отечественных производителей (−42). Среди факторов, определяющих удовлетворенность заказчиков, важнейшим считается сервис и техническая поддержка: 63 % респондентов в категории серверов и 57 % в категории СХД выразили полную удовлетворенность уровнем клиентского сервиса и технической поддержки YADRO, назвав их ключевым преимуществом вендора. Также высокую оценку получила совместимость с инфраструктурой: 56 % пользователей серверов и 46 % пользователей СХД положительно оценили удобство интеграции решений YADRO в существующую ИТ-инфраструктуру. Примерно половина (49 %) пользователей серверов выделили высокую производительность и функциональные возможности оборудования компании. 41 % клиентов в сегменте серверов подчеркнули стабильную работу и отказоустойчивость продуктов YADRO, что говорит о надёжности и высоком качестве её оборудования. YADRO продолжает укреплять свои позиции, инвестировав более 60 млрд руб. в разработку собственных решений. В настоящее время у неё в разработке находится около 30 новых продуктов. В этом году YADRO уже представила целый ряд технологических новинок. В их числе — All-Flash СХД TATLIN.AFA с end-to-end NVMe-архитектурой, рассчитанная на выполнение ресурсоёмких задач, таких как работа с высоконагруженными базами данных, машинное обучение и ИИ. Также был анонсирован сервер VEGMAN R220S четвёртого поколения — новое решение в линейке YADRO. Выпуск ключевого обновления ПО для коммутаторов KORNFELD существенно расширил возможности по развёртыванию и интеграции сетевых решений компании. YADRO обеспечивает возможность заказчикам построить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе единого вендора — от серверов и СХД до сетевых решений. Это гарантирует стабильность, высокую производительность и надёжность всех компонентов с минимальными затратами времени и ресурсов на их интеграцию.

05.08.2025 [15:16], Владимир Мироненко

Великобритания не станет соревноваться с США и Китаем в гонке ИИ, а сосредоточится на его внедренииБритании не следует пытаться конкурировать с Америкой, Китаем и странами Персидского залива, которые вливают сотни миллиардов долларов в огромные, энергоёмкие ЦОД для обучения ИИ, поскольку для этого у неё нет ни достаточного количества денег, ни свободной земли, ни энергетических ресурсов, заявил Институт глобальных изменений Тони Блэра (Tony Blair Institute for Global Change, TBI), передаёт The Register. Вместо этого TBI предлагает сосредоточиться на широком внедрении ИИ, хотя и это потребует увеличения местных вычислительных мощностей. Великобритании необходимо «серьёзно относиться к инфраструктуре», чтобы оставаться конкурентоспособной в эпоху ИИ и решать системные проблемы, которые невозможно решить в одночасье, указала в отчёте TBI, добавив, что для этого строительство ЦОД должно стать национальным стратегическим приоритетом. Правительство должно сосредоточиться на развёртывании и широком внедрении ИИ, «демонстрируя миру, как эффективно применять его в таких секторах, как здравоохранение, образование, государственное управление, оборона и наука». Именно здесь будут экономические выгоды, способствующие повышению производительности, улучшению государственных услуг и стимулированию инноваций во всей экономике, утверждает TBI. Институт Тони Блэра назвал нынешнюю ситуацию «катастрофической», поскольку Великобритания поставила ИИ в центр своих целей роста и безопасности, но при этом не имеет достаточной инфраструктуры для их реализации. При нынешних темпах строительства ЦОД Великобритания, вероятно, не достигнет целевого показателя к 2030 году — 6 ГВт ИИ-мощностей. Этому препятствуют задержки в планировании и выдаче разрешений, ограничения национальной энергосети и стремительный рост цен на промышленную электроэнергию. Опасения института подтверждает отчёт fDi Intelligence (подразделение Financial Times), в котором утверждается, что Великобритания может столкнуться к 2030 году с дефицитом необходимых вычислительных мощностей ЦОД до 5 ГВт. Отчёт основан на анализе, проведённом по заказу Министерства науки, инноваций и технологий (DSIT) Великобритании. Согласно документу, предложение ЦОД почти удвоится с нынешних 1,8 ГВт мощностей до 3,3 ГВт, в то время как ожидаемый спрос составит от 5,1 ГВт до 8,5 ГВт. TBI также отметил, что большая часть вычислительных мощностей сосредоточена вокруг Лондона и не оптимизирована для ИИ. Институт рекомендует правительству следовать стратегии «ускоренной диверсификации», что означает быстрое создание устойчивой инфраструктуры, для чего необходимо внести изменения в законодательство для привлечения новых инвестиций, а также распределить вычислительные мощности по регионам для повышения устойчивости и поддержания сильной внутренней экосистемы. Кроме того, Национальный оператор энергетической системы (NESO) обязан учесть спрос на ЦОД (по оценкам DSIT) в национальных планах и поддерживал их «динамические обновления». Институт отметил, что Совет по энергетике ИИ (AI Energy Council), сформированный в прошлом году, было поручено решение этих задач, но он действует в условиях традиционной для британского правительства атмосферы секретности. Поэтому рекомендуется вместо этой структуры сформировать в рамках NESO группу экспертов по ИИ и ЦОД для поддержки планирования спроса и ускорения интеграции ИИ в энергосистему. Также предлагается ускорить процесс планирования, чтобы решения принимались в течение восьми месяцев, и использовать полномочия министерских комиссий для проектов ЦОД и энергетики. Как сообщает The Register, правительство уже приступило к реализации этих предложений, присвоив ЦОД статус критически важной национальной инфраструктуры (CNI). Присвоение им статуса инфраструктурных проектов национального значения (NSIP) позволяет обращаться в центральную Инспекцию по планированию (PINS) за разрешением на строительство, минуя местные органы власти. Рекомендации также включают создание серии гигаваттных АЭС и реформирование регулирования атомной энергетики для ускорения строительства и снижения затрат. Заодно предложены и шаги, аналогичные тем, что были сделаны в США: разрешение размещать ИИ ЦОД рядом с источниками энергии, выделение государственных земель для строительства ЦОД и электростанций, сотрудничество с частным девелоперами. Вместе с тем The Register говорит об опасениях, что все эти инвестиции в ИИ могут оказаться просто раздуванием пузыря. В отчёте McKinsey & Company сообщается о беспокойстве инвесторов по этому поводу, поскольку никто точно не знает, каким будет уровень спроса на ИИ в будущем. В то же время другие исследования показали, что генеративный ИИ до сих пор не оказал существенного влияния на заработки или количество отработанных часов ни в одной из профессий, несмотря на уже потраченные миллиарды долларов на создание и обучение ИИ-моделей. Точность агентского ИИ недавно оказалась в центре внимания общественности, когда Gartner опубликовал прогноз, согласно которому к концу 2027 года 40 % ИИ-проектов будут закрыты из-за роста затрат, неясной ценности для бизнеса или недостаточного контроля рисков.

04.08.2025 [23:58], Владимир Мироненко

Дефицит мощностей поднял цены на колокейшн в Москве и Петербурге на 13–17 %В столичных регионах продолжает расти стоимость услуг колокации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства iKS-Consulting и оператора ЦОД 3data. В нём сообщается, что в Москве и Московской области во II квартале 2025 года услуги подорожали в среднем на 13 % — до 147,5 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 17 %, до 104,3 тыс. руб. Хотя свободных мощностей на рынке стало немного больше за счёт ввода в коммерческую эксплуатацию ЦОД DC N1 в Телекомплексе НТВ и новых машинных залов ЦОД MOS5 в Южном кампусе IXcellerate, остальные московские ЦОД, по оценке iKS-Consulting, заполнены примерно на 95 %, а свободная мощность в столичном регионе не превышает 1,4 тыс. стоек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области предложение стойко-мест также остаётся минимальным, а запущенные проекты пока заморожены из-за высокой ключевой ставки ЦБ. В I квартале цены в Москве и области выросли на 31,4 %, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 10,9 %. Это происходило на фоне роста требований заказчиков к ЦОД, включая условия по обеспечению мощности для работы с ИИ. В 3data сообщили, что 80–85 % всех ЦОД в РФ сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Как объясняют в Selectel, это связано в первую очередь с высокой концентрацией основных потребителей услуг — крупного и среднего бизнеса. При этом в компании полагают, что в дальнейшем это создаст потенциал для более равномерного распределения потребления услуг дата-центров по стране. В «МегаФоне» рассказали, что недавно запустили два ЦОД — в Екатеринбурге и Твери. В РТК-ЦОД (входит в структуры «Ростелекома») утверждают, что спрос на услуги ЦОД в регионах сопоставим с показателями столиц, и что из-за нехватки новых мощностей в Москве и Санкт-Петербурге клиенты начали переходить на региональные площадки. Эксперты считают, что снижение ключевой ставки позитивно скажется на строительстве ЦОД, которое в большинстве случаев ведётся на заёмные средства. В 3data полагают, что при снижении ставки ЦБ проекты по расширению инфраструктуры будут разморожены, а на рынке появятся новые игроки, в том числе девелоперы.

04.08.2025 [10:16], Руслан Авдеев

Новый ИИ ЦОД в Вайоминге будет потреблять больше энергии, чем все дома штатаСогласно расчётам компании Rocky Mountain Power, новый ИИ-объект в Вайоминге, вероятно, будет потреблять больше электричества, чем все жилые дома штата вместе. Это лишь очередное свидетельство тренда, когда ИИ-инфраструктура развивается быстрее, чем может адаптироваться энергетическая инфраструктура. Это ставит новые задачи перед коммунальными службами, правительствами и потребителями, сообщает TechRepublic. На днях сообщалось, что Crusoe и Tallgrass построят в Вайоминге ИИ ЦОД мощностью 1,8 ГВт. Поскольку обучение ИИ-моделей и инференс становятся всё более ресурсоёмкими задачами, крупные ЦОД меняют подход к энергопотреблению и водопользованию в США. Согласно отраслевым оценкам, на дата-центры уже приходится 4,4 % потребления местного электричества, а к 2028 году оно может вырасти до 12 %. По другим оценкам, в 2028 году на дата-центры США может прийтись уже 12 % энергопотребления всей страны. Некоторые коммунальные компании предупреждают, что спрос на электроэнергию в США может вырасти на 50 % за 5 лет. Отмечается, что с такими темпами роста не может справиться ни один штат. В некоторых случаях планируется строительство гигаваттных ЦОД. При этом обращение к ИИ обычно дороже простого интернет-поиска — например, типичный запрос в ChatGPT требует около 2,9 Вт·ч, а при стандартном веб-поиске расходуется около 0,3 Вт·ч. Растущая нагрузка на энергосистему уже ведёт к изменению стратегии местных коммунальных компаний. Так, Pacific Gas & Electric (PG&E) отказалась выводить из эксплуатации три угольные электростанции, а операторы электросетей Техаса экстренно объявили об ожидаемом росте спроса на электричество. Более того, при президенте Дональде Трампе похоже, готовы и вовсе покончить с «зелёной повесткой». Вайоминг уже стал ключевой локацией для размещения новой ИИ-инфраструктуры благодаря «географической стабильности» и подключению к национальной энергетической магистрали, проложенной вдоль трассы I-80. Компании вроде Microsoft и Meta✴ ведут свою деятельность в штате. Планируемый Meta✴ ЦОД гиперскейл-уровня площадью более 364 га недалеко от Шайенна (Cheyenne) должен заработать в течение трёх лет.

Источник изображения: Gustavo Quepóns/unsplash.com Немалую роль играет и связанное с ИИ потребление воды, особенно в засушливых регионах. Многие ИИ-ЦОД применяют испарительные системы охлаждения, потребляющие немало водных ресурсов. Каждый ЦОД, по некоторым оценкам, может потреблять 2 тыс. м³ воды в день, что приблизительно эквивалентно водопотреблению 6,5 тыс. американских домохозяйств. Особенно сложная ситуация обстоит в западных штатах США, таких как Невада, Юта и Колорадо, где уже наблюдается дефицит воды. Так, в некоторых районах Невады прогнозируется спрос на электричество, который может потребовать расширения энергосистемы штата на 40 % в следующие 10 лет. Front Range в Колорадо намерена утроить мощность ЦОД, при этом каждый новый ЦОД будет потреблять 160 МВт — общее энергопотребление будет больше, чем у сталелитейных заводов и горнодобывающих предприятий. Экономические и экологические последствия такого прогресса могут переложить на плечи потребителей. ЦОД США, возможно, скоро будут потреблять больше энергии, чем целые страны. По одной из оценок, в будущем на них придётся столько же энергопотребления, сколько потребляла Польша в 2023 году. Один Amazon, если построит все запланированные объекты, будет потреблять до 49 ТВт·ч ежегодно, что примерно сопоставимо с энергопотреблением всей Невады в 2024 году. Хотя отдельные штаты уже начинают выпускать законы, посвящённые развитию энергетики и «зелёной» энергетики для потребителей с высоким спросом, к 2030 году расходы на соответствие требованиям к инфраструктуре могут достичь $2 трлн. При этом генерация энергии приведёт к расходам на здравоохранение в объёме $5,7-9,2 млрд из-за увеличения выбросов, связанных с энергетикой. По мнению экспертов, издержки, вероятно, будут переложены на плечи потребителей — в связи с повышением счетов на коммунальные услуги и экологическими последствиями. По мере распространения ИИ его энергопотребление может напрямую влиять на бюджеты домохозяйств, отражаясь не только в тратах на цифровые сервисы, но и в ежемесячных платежах за электроэнергию.

31.07.2025 [12:37], Руслан Авдеев

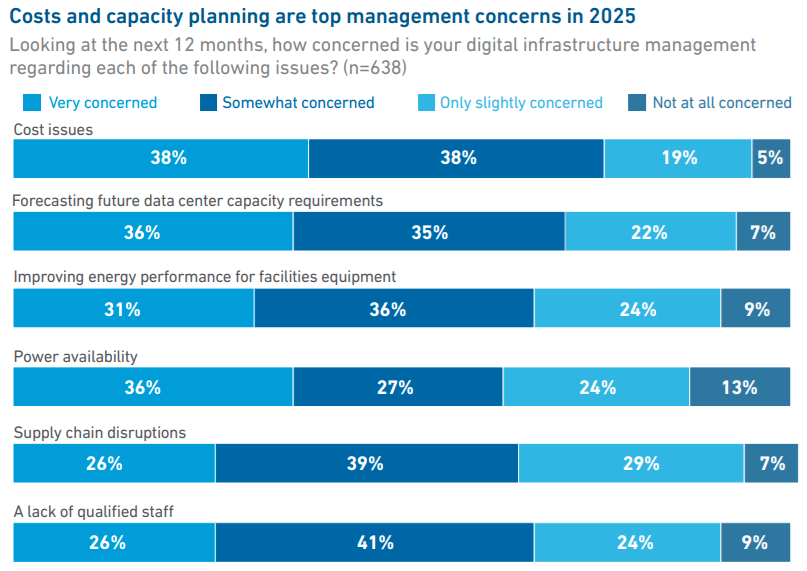

Uptime Institute: лишь треть владельцев и операторов ЦОД занимаются обучением ИИ-моделей или инференсомСогласно данным ежегодного глобального опроса, проводимого Uptime Institute, в 2025 году лишь около трети владельцев и операторов ЦОД занимаются задачами, связанными с обучением ИИ-моделей и инференсом, сообщается в докладе организации. В документе отмечается, что те, кто сегодня использует ИИ-технологии, находятся на «ранней стадии развития», но значительно больше игроков намерены последовать их примеру. Новый отчёт является результатом опроса, полученного от более чем 800 владельцев и операторов ЦОД с апреля по май 2025 года, из которых 43 % находятся в Европе и Северной Америке. По информации Uptime Institute, опрошенные представители бизнеса больше всего обеспокоены вопросами затрат (38 % — крайне обеспокоены), а на втором месте — вопросы прогнозирования будущих потребностей в мощностях ЦОД (36 %). На третьем месте — повышение энергоэффективности, на четвёртом — доступность электроэнергии.

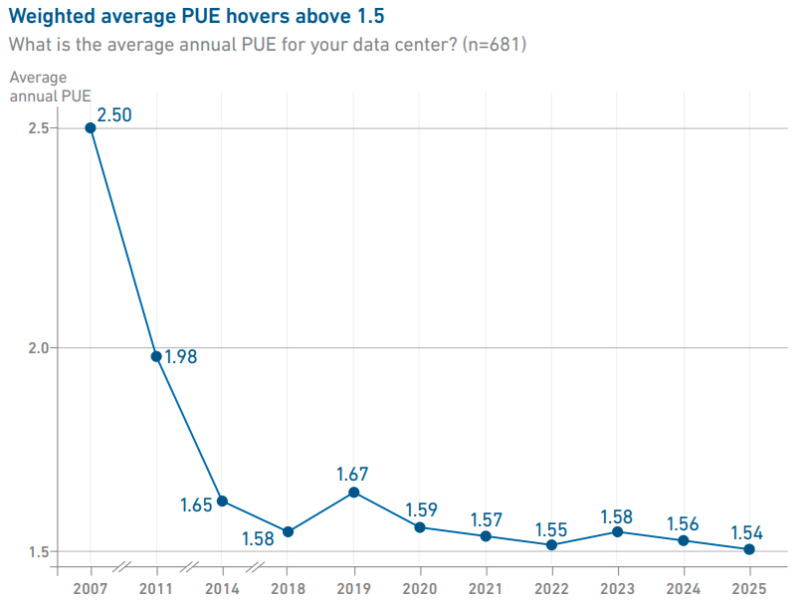

Источник изображения: Uptime Institute Хотя плотность мощности в стойках продолжает расти, в среднем она находится на уровне 10–30 кВт. В Uptime уверены, что лишь немногие проекты используют стойки мощностью более 30 кВт, но «экстремальные» плотности пока встречаются довольно редко. Тем временем уровень PUE по-прежнему остаётся относительно стабильным, среднее значение в текущем году составило 1,54 — уже шестой год подряд оно практически не меняется.

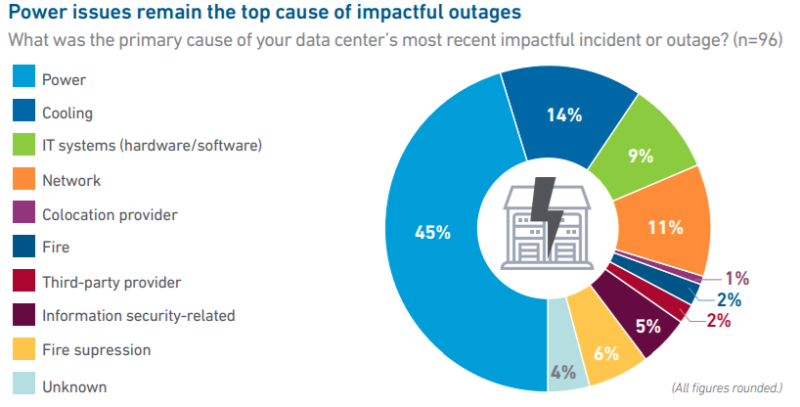

Источник изображения: Uptime Institute Примечательно, что число «значимых» сбоев в работе ЦОД сокращается с учётом общего роста IT-рынка, хотя число публикаций об отказах в работе дата-центров, наоборот, растёт. В отчёте это объясняют просто растущей заметностью и важностью цифровой инфраструктуры в жизни людей. Большинство отключений всё ещё связаны со сбоями электроснабжения (45 %), а также некоторыми другими причинами — впрочем, в 2024 году этот показатель был на уровне 54 %. В отчёте предполагают, что начали окупаться инвестиции в резервирование электропитания и достижения в сфере распределённых и программных архитектур обеспечения отказоустойчивости. Отдельное исследование свидетельствует, что сбои в электропитании в основном связаны с отказами ИБП, а также проблемами с отказами генераторов и переключателями питания.

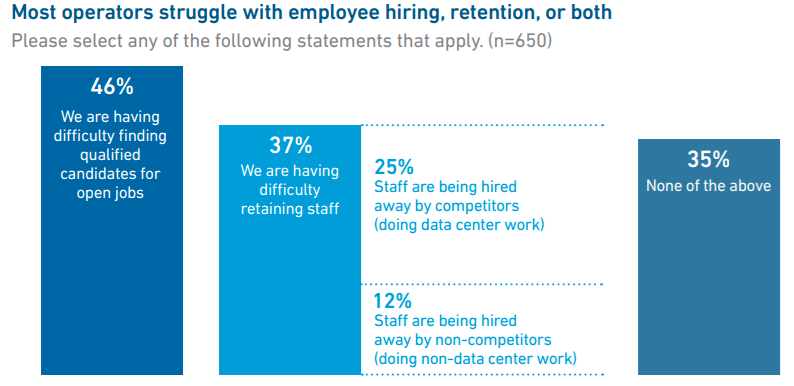

Источник изображения: Uptime Institute Что касается вопроса облачных и локальных вычислений, в Uptime считают, что сейчас около 55 % рабочих нагрузок в той или иной мере размещены вне локальной инфраструктуры, и лишь 45 % приходятся на локальные дата-центры. Вероятно, доля облачных вычислений к 2027 году вырастет до 58 %. Одним из важнейших остаётся кадровый вопрос — почти половина операторов сообщает, что затрудняется с поиском сотрудников, а около 37 % имеют проблемы с удержанием персонала. По словам представителя Uptime Institute, данные организации показывают, что операторам одновременно приходится решать ряд стратегических задач, от прогнозирования технологических изменений до планирования масштабирования бизнеса и подготовки к непредсказуемому спросу на ИИ-вычисления и их поддержку. Подчёркивается, что впервые стало сложнее нанимать и удерживать руководителей старшего звена, чем людей на более низких позициях. Многие опытные руководители уходят на пенсию на фоне нового этапа бурного роста индустрии и нехватки управленцев.

Источник изображения: Uptime Institute В числе прочих выводов — данные о том, что показатели устойчивого развития пострадали из-за коммерческого интереса бизнеса к ИИ и частичного смягчения регуляторных требований в отрасли. В январе 2025 года Uptime Institute сообщал, что развитие ИИ в ЦОД может привести к невыполнению обязательств, взятых операторами по достижению целей устойчивого развития. Также в Uptime отметили использование операторами дата-центров ИИ-решений, в том числе для повышения эффективности объектов (58 %), снижения риска человеческих ошибок (51 %) и повышения производительности труда персонала (48 %).

22.07.2025 [09:20], Андрей Крупин

Плохо прогнозируемый эффект от применения ИИ — один из основных барьеров, сдерживающих его использование в промышленностиСложности с расчётом и прогнозированием совокупного эффекта от применения систем искусственного интеллекта являются ключевым барьером для их повсеместного развёртывания в индустриальной среде. Об этом свидетельствует исследование, проведённое ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» совместно с компанией «К2Тех» в рамках проходившей в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Проблему с плохо прогнозируемым эффектом от применения ИИ отметили более 61 % опрошенных представителей предприятий из отраслей машиностроения, нефтегазохимии, энергетики, горной металлургии и добычи. Также среди основных барьеров респонденты выделили риски кибербезопасности (более 53 %), нехватку на рынке реальных эффективных кейсов внедрения (более 46 %), отсутствие квалифицированных кадров (более 38 %). Ещё одна проблема — неготовность IT-инфраструктуры. На 100 % готова и автоматизирована она оказалась лишь у 7 % респондентов. У остальных она не полностью готова для запуска и масштабирования нагрузок. Более 30 % промышленных предприятий назвали существенным барьером также нехватку бюджетов.

Источник изображения: Julia Reushenova / unsplash.com Исследование показало, что более половины промышленных предприятий в перспективе ожидают, что повсеместное внедрение современных систем, построенных с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей, поможет увеличить эффективность планирования и прогнозирования, снизить издержки и риски аварий на производстве. «Сложно просчитать эффект от применения систем искусственного интеллекта. Самое очевидное — это сокращение трудозатрат на рутинных операциях. Но если мы копнём чуть глубже, не до конца известно, какой совокупный эффект даст нам ИИ в будущем. При этом организации, которые не начнут применять эту технологию, будут неконкурентоспособны», — прокомментировал результаты исследования директор по отраслевым решениям для машиностроения компании «К2Тех» Евгений Васильев.

20.07.2025 [16:18], Руслан Авдеев

От прошлогоднего сбоя CrowdStrike пострадало не менее 750 больниц в США — разработчики попытались спихнуть часть вины на MicrosoftГод назад содержащее ошибку обновление программного обеспечения, продаваемого специалистом по кибербезопасности — компанией CrowdStrike, вывело из строя миллионы компьютеров по всему миру и отправило их в цикл постоянных перезагрузок. По эффекту сбой был сравним с одной из самых масштабных кибератак в истории, ущерб от которого исчисляется миллиардами долларов. Среди пострадавших оказались сотни больниц и их пациенты, сообщает Wired. В июле 2024 года глобальный сбой из-за обновления CrowdStrike затронул 8,5 млн ПК на Windows. В сбое Microsoft косвенно обвинила регулятора ЕС — компанию вынудили открыть ядро ОС 15 лет назад, в том числе для сторонних разработчиков. В итоге компания переработала механизм доступа к ядру. Сама CrowdStrike назвала виновником сбоя баг в ПО для тестирования апдейтов, а позже объявила, что позволит более гибко управлять обновлениями Falcon Sensor, которые стали причиной сбоя. Группа специалистов по кибербезопасности в сфере медицины провела исследование, оценив ущерб от сбоя не в долларах, а в уроне, нанесённом больницам и пациентам на территории США. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали статью в издании журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA Network Open), в которой впервые предпринята попытка оценить количество пострадавших медицинских учреждений, а также выяснить, какие именно службы пострадали в больницах. CrowdStrike резко раскритиковала исследование, назвав данные «лженаукой». Подчёркивается, что исследователи не проверяли, действовало ли в пострадавших сетях было затронутое ПО Windows или CrowdStrike. Например, в тот же день произошёл масштабный сбой Microsoft Azure, отчего тоже могли пострадать многие больницы. Впрочем, в CrowdStrike не отрицают тяжёлых последствий сбоя и приносят извинения всем затронутым. В ответ в Калифорнийском университете в Сан-Диего (UCSD) заявили, что остаются при своих выводах — сбой Azure затронул в основном центральную часть США, а нарушения работы иного характера коснулись всей страны и начались именно тогда, когда некорректное обновление вызвало коллапс. Исследователи уверены, что дела обстоят ещё хуже, поскольку изучили лишь около трети из более 6 тыс. больниц США, а истинное число пострадавших учреждений может быть намного больше. Работа исследователей является частью более масштабного проекта по сканированию интернета под названием Ransomwhere?, который выявляет сбои в работе медучреждений, связанные с вирусами-вымогателями. В рамках проекта американские больницы уже проверялись с помощью инструментов ZMap и Censys на момент сбоя. Выяснилось, что не менее 759 из 2242 исследовавшихся больниц в США столкнулись с теми или иными проблемами из-за перебоев работы в больничных сетях в роковой день. Так, в 202 больницах нарушилась работа служб, напрямую связанных с пациентами — порталов для персонала (в т.ч. для просмотра медкарт), систем мониторинга плода, инструментов для удалённого ухода за пациентами, сервисов безопасной передачи документов и др. Например, в случае инсульта передача данных от КТ-сканера врачу значительно затруднялась. Также выяснилось, что в 212 больницах были сбои в работе значимых систем, от платформ планирования работы персонала до систем оплаты счетов и инструментов управления временем ожидания пациентов. Что касается «релевантных для исследования» услуг, сбои наблюдались в 62 больницах. Больше всего сбоев (в 287 больницах) пришлось на категорию «прочие», включающую офлайн-сервисы. При этом отмечается, что отсутствует статистика того, как кому-либо могли быть поставлены неверные диагнозы или не вовремя назначены жизненно необходимые антибиотики. В прошлом году уже появлялась информация, что обновление ПО CrowdStrike негативно сказалось на деятельности медицинских учреждений, но теперь речь идёт о более масштабном исследовании. В нём учёные также попытались приблизительно измерить продолжительность простоя больничных служб. Около 58 % служб вновь заработали в течение шести часов, и 8 % — не менее чем через 48 часов. Это намного меньше, чем простои от реальных кибератак, однако задержка в несколько часов или даже минут может увеличить уровень смертности пациентов, считают специалисты. Команда Калифорнийского университета в Сан-Диего подчёркивает, что основная цель их исследования — показать, что с помощью правильных инструментов можно отслеживать массовые сбои в работе медицинских сетей и извлекать из них уроки. Результатом может стать более глубокое понимание того, как предотвратить или защитить больницы от подобных ситуаций в будущем. |

|