Материалы по тегу: безопасность

|

03.10.2025 [12:06], Руслан Авдеев

ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбратьсяВоенно-морские силы США объяснили, почему не могут отказаться от использования своей обособленной среде Microsoft Azure без полной реконструкции собственной облачной платформы. По данным The Register, ВМС опубликовали специальное письмо, в котором детально рассказали, почему заключили с Microsoft соглашение Strategic Cloud Platform — Enterprise Mission Integration. В документе констатируется, что для облачной среды NAVSEA, обеспечивающей доступ к программам ВМС и Министерства обороны (Министерства войны), возможен только один исполнитель, способный предоставить необходимые для работы услуги и решения. Для того, чтобы продолжать операции в среде NAVSEA, необходимо использовать сервисы Microsoft — Azure Data Transfer, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Structured Query Language (SQL) platform-as-a-service (PaaS), Azure Key Vault, Azure Monitor и ExpressRoute, размещённые в Microsoft GovCloud. В документе отмечается, что для смены облачного провайдера потребовалось бы переделать всё решение для военных с нуля, что потребует интеграции новой облачной среды и переделки прикладных решений, поддерживающих Defensive Cyber Operations (DCO). Это приведёт к перерыву в работе и неизбежным провалам миссий. Фактически единственным подходящим облачным провайдером является та же Microsoft, а все попытки организовать перенос с платформы компании на мощности другого провайдера столкнутся с проблемами совместимости, не соответствующими требованиям для правительственных сервисов.

Источник изображения: Sven Piper/unsplash.com Подобные выводы, по данным ВМС, подтвердились в ходе консультаций со всеми участниками программы Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), включая AWS, Google и Oracle. В будущем в рамках проекта NAVSEA планируется строить облачную инфраструктуру с использованием открытых стандартов контейнеризации, чтобы избежать зависимости от одного облачного провайдера-монополиста. Примечательно, что ранее в этом году Microsoft попала под прицел критиков за передачу на аутсорс в рамках программы Digital Escorts поддержки военных сервисов сотрудникам своего китайского подразделения. Сообщается, что подобная практика уже прекращена. Microsoft не впервые оказывается в центре скандала. В Евросоюзе Google целенаправленно ведёт с монополистом борьбу, обвиняя того в кратном завышении цен при использовании ПО Microsoft сторонними облачными провайдерами. Как сообщает Datacenter Dynamics, участие в программе JWCC, оцениваемой в $9 млрд, одобрили в декабре 2022 года AWS, Microsoft Azure, Google и Oracle. Она заменила предыдущее соглашение Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) от 2018 года, рассчитанное на 10 лет и $10 млрд, которое отменили из-за того, что он целиком достался Microsoft. В июле 2025 года американское правительственное Агентство оборонных информационных систем (DISA) раскрыло, что ищет новых партнёров, готовых присоединиться к программе, например, более мелких облачных провайдеров.

03.10.2025 [11:46], Владимир Мироненко

CPU двойного назначения: SiPearl анонсировала 80-ядерный Arm-процессор Athena1Французский разработчик серверных Arm-процессоров SiPearl, не имеющий собственных производственных мощностей, объявил о выпуске процессора Athena1 для приложений двойного назначения. Как сообщается в пресс-релизе, созданный на основе опыта, полученного при разработке процессора Rhea1, который будут использоваться в первом европейском экзафлопсном суперкомпьютере JUPITER, новый чип будет предлагать функции, специально разработанные для рабочих нагрузок государственных, оборонных и аэрокосмических приложений, включая такие направления, как защищенная связь и разведка, криптография и шифрование, обработка разведывательных данных, тактические сети, электронное обнаружение и локальная обработка данных на транспортных средствах. В дополнение к вычислительной мощности, Athena1 будет отличаться безопасностью и целостностью данных. Семейство Athena1 будет предлагаться в вариантах с 16, 32, 48, 64 или 80 ядрами Arm Neoverse V1 (Zeus), в зависимости от требуемой мощности для каждого приложения, ограничений по нагреву и других факторов. Подробные технические характеристики будут раскрыты позже. Производством кристаллов Athena1 займётся TSMC. Предполагается, что первоначально упаковка будет осуществляться на Тайване с последующим переносом в Европу, чтобы способствовать развитию европейской промышленной экосистемы. Коммерческий выпуск Athena1 запланирован на II половину 2027 года. Филипп Ноттон (Philippe Notton), генеральный директор и основатель SiPearl отметил, что при разработке новой версии первого процессора компании, «идеально отвечающей требованиям двойного назначения», был использован опыт, накопленный её научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими группами в области высокопроизводительных вычислений. «В рамках программы, порученной нам Европой по содействию возвращению высокопроизводительных процессорных технологий на континент, Athena1 является идеальным дополнением к Rhea1, помогая утвердить стратегическую независимость Европы», — подчеркнул Ноттон.

02.10.2025 [16:54], Руслан Авдеев

Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft

google

google cloud platform

microsoft

microsoft azure

software

евросоюз

информационная безопасность

конкуренция

лицензия

облако

В Google Cloud рассказали о результатах жалобы в Еврокомиссию, поданной в связи с неконкурентными практиками лицензирования облачных сервисов компанией Microsoft. В частности, речь шла о введении денежных штрафов для компаний, использующих Windows Server на облачных платформах конкурентов Azure, сообщается в блоге Google. В компании утверждают, что Microsoft не испугало внимание со стороны регуляторов — компания намерена сохранить «заградительное лицензирование» для большинства облачных клиентов, а ситуация в целом становится только хуже. Недавно Microsoft заявила, что усилия по стимуляции клиентов к переходу в Azure «далеки от завершения» и это — один из трёх «столпов», стимулирующих рост бизнеса. Теперь Microsoft вносит новые изменения в лицензионную политику, чтобы переманить в своё облако больше клиентов, в том числе запрещая поставщикам управляемых услуг размещать некоторые рабочие нагрузки на платформах альтернативных облачных провайдеров. Это не осталось без внимания регуляторов. Так, в рамках комплексного расследования Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) установило, что подобное лицензирование вредит пользователям облаков, мешает конкуренции, тормозит экономический рост и инновации. За поведением Microsoft, как утверждают в Google, следят всё больше регуляторов по всему миру. Отмена заградительных мер может способствовать ускорению роста экономики по всему миру. Microsoft всё ещё применяет наценку в 400 % для клиентов, решающих перенести старые рабочие нагрузки в облака конкурентов. В результате клиенты вынуждены пользоваться Azure, если хотят использовать ПО Microsoft — иначе переход будет слишком дорогим. По информации CMA, повышение цен на облачные услуги на 5 % из-за отсутствия конкуренции обходится британским компаниям в £500 млн/год. Исследование в Евросоюзе показало, что «заградительное лицензирование» обходится местным компаниям в €1 млрд/год, а в США отсутствие сильной конкуренции из-за лицензионной практики Microsoft ведёт к перерасходу средств госучреждениями на $750 млн/год.

Источник изображения: Michał Mancewicz/unsplash.com Страдают и кибербезопасность и надёжность сервисов, поскольку Microsoft фактически вынуждает клиентов работать в небезопасной единой экосистеме, в которой атаки на небезопасное ПО Microsoft распространяются даже на государственные учреждения и критически важные отрасли. А в условиях массового внедрения ИИ прекращение неконкурентной политики Microsoft является чрезвычайно важным, поскольку клиентам для доступа к ИИ в значимых масштабах приходится переходить в облака и именно клиенты должны решать, о чьих облаках идёт речь. В CMA утверждают, что с момента ужесточения условий лицензирования в последние годы облако Azure привлекало клиентов вдвое-втрое быстрее, чем конкуренты, главным образом из-за ограниченности выбора, влияющего на конкурентоспособность Европы в целом. Согласно недавним европейским исследованиям, отмена «запретительного лицензирования» может помочь ЕС высвободить €1,2 трлн дополнительного ВВП к 2030 году и обеспечить в год €450 млрд на экономии бюджетных средств и повышении производительности. Спустя год после жалобы в Еврокомиссию позиция Google остаётся прежней — ограничительное лицензирование в сфере облачных технологий вредит бизнесу и подрывает его конкурентоспособность. Для обеспечения инноваций и роста регуляторы должны положить конец антиконкурентной практике уже сейчас. Ранее сообщалось, что Google предлагала деньги европейским облачным бизнесам, входящим в ассоциацию CISPE и имевшим претензии к Microsoft, чтобы те не отзывали жалобы. Тем не менее, результатов добиться не удалось, а мелкий бизнес из Евросоюза не пошёл на конфронтацию с Microsoft, оставив в одиночестве AWS и Google Cloud. Попытки создать альтернативные решения Microsoft тоже «провалила».

01.10.2025 [10:30], Сергей Карасёв

МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса»МегаФон внедрил платформу Basis Dynamix Enterprise в облачную инфраструктуру для размещения государственных информационных систем (ГИС). Это позволит клиентам оператора управлять виртуальными серверами, контейнерами и сетевыми сервисами через единую консоль при помощи современного отечественного инструмента. Продукты «Базиса», крупнейшего российского разработчика решений по управлению динамической ИТ-инфраструктурой, вошли в состав сертифицированной облачной платформы МегаФон GCloud, предназначенной для размещения государственных информационных систем, объектов КИИ и ИСПДн с максимальным уровнем защиты (К-1 и УЗ-1). Технологической платформой для серверной виртуализации в МегаФон GCloud стал Basis Dynamix Enterprise. Решение позволяет управлять виртуальными серверами и контейнерами, автоматизировать развёртывание инфраструктуры, использовать Kubernetes и обеспечивать отказоустойчивость на уровне дата-центров. Помимо этого, в МегаФон GCloud вошла комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security, сертифицированная ФСТЭК по четвёртому уровню доверия. Она обеспечивает изоляцию окружений, контроль доступа и аудит событий, что особенно важно при работе с ИСПДн и критической информационной инфраструктурой. «МегаФон GCloud востребован среди заказчиков, чьи объекты относятся к КИИ с высоким уровнем значимости, осуществляющих взаимодействие ГИС. Внедрение Basis Dynamix даёт клиентам инструмент централизованного управления серверами. Он автоматически распределяет ресурсы, ускоряет развёртывание новых сервисов и гибко масштабирует мощности под текущие потребности, что критически важно для развития облака федерального уровня», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. «Для нас участие в МегаФон GCloud — логичное продолжение работы по созданию технологически независимой ИТ-инфраструктуры, способной выдерживать критические нагрузки и соответствовать требованиям безопасности. Наши решения уже показали свою надёжность в масштабных проектах, в том числе при построении облака "ГосТех", где на решениях "Базиса" развёрнута единая среда виртуализации с десятками тысяч виртуальных машин, поддерживающих работу ключевых цифровых сервисов страны», — отметил Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса». МегаФон GCloud — сертифицированная облачная платформа для государственных заказчиков. Она соответствует требованиям класса К-1 и уровня защиты УЗ-1 и предназначена для размещения ГИС, объектов КИИ и персональных данных органов власти и государственных учреждений. «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. По данным исследования iKS-Consulting, «Базис» является лидером на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой в России с долей 19 %, при этом доля компании в сегменте ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и виртуализация рабочих столов) составила 26 % в 2024 г. Продукты «Базиса» интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как Гособлако (ГЕОП), Гостех и Госуслуги, применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а общее количество государственных информационных систем и сервисов, полагающихся на продукты «Базиса», превышает 230. Однако бо́льшую часть выручки компании обеспечивают коммерческие заказчики: продукты экосистемы «Базис» используются в компаниях различного масштаба — от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий.

25.09.2025 [16:18], Владимир Мироненко

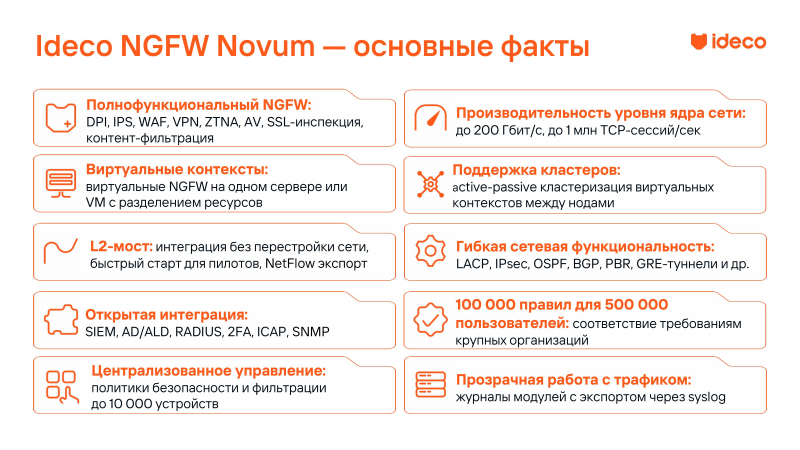

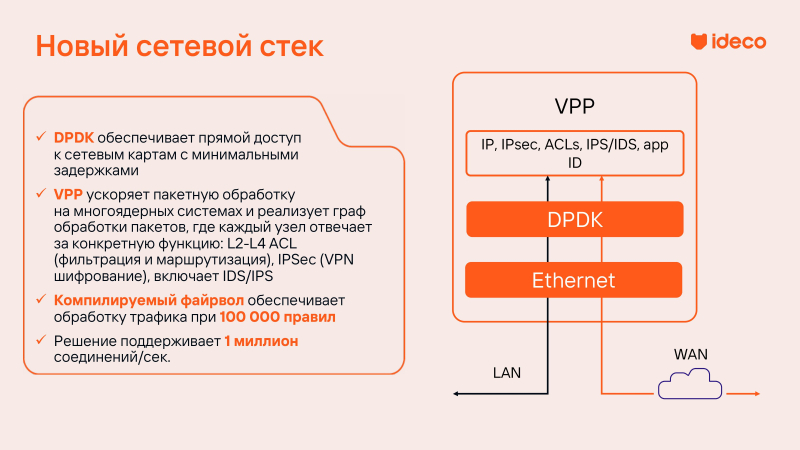

Ideco представила отечественный межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW NovumРоссийский разработчик решений для сетевой безопасности Ideco представил межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW Novum, созданный с использованием передовых технологий, которые применяют ведущие мировые поставщики NGFW для крупных корпоративных сетей, говорит компания. В основе Ideco NGFW Novum лежит собственный сетевой стек с использованием технологий DPDK и VPP, обеспечивающий прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускорение пакетной обработки на многоядерных системах. Ideco NGFW Novum — полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI с производительностью до 200 Гбит/с и возможностью обработки до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файрволл с собственным компилятором правил способен обрабатывать трафик со 100 тыс. правил для 500 тыс. потребителей. Функции межсетевого экрана нового поколения включают облачную защиту DNS, которая обнаруживает и блокирует DNS-туннелирование при фиксации аномалий, включая защиту от Botnets & C2C, Cryptojacking, DGA, Malware, Phishing & Typosquatting, Ransomware. Технология виртуальных контекстов (VCE) позволяет создавать на одном устройстве несколько изолированных виртуальных копий NGFW с разделением ресурсов (RAM и ядра CPU) и управлением сетевыми политиками для разных сегментов. Брандмауэр поддерживает кластеризацию в режиме Active–Passive с синхронизацией сессий и конфигурации виртуальных контекстов между узлами, гарантируя полную отказоустойчивость. Также предусмотрена работа с LACP-интерфейсами в кластере. Говорится и о режим L2-моста (Virtual wire), в котором можно интегрировать решение без перестройки существующей сети, позволяя сэкономить время на запуске пилотных проектов. Кроссплатформенный клиент для удалённого доступа с поддержкой основных корпоративных операционных систем Ideco Center обеспечивает централизованное управление корпоративного класса для до 10 тыс. устройств с использованием единого интерфейса с возможностью централизованной настройки политик безопасности и сетевой фильтрации, сбора логов и консолидации событий перед отправкой в SIEM-системы. Ideco NGFW Novum поддерживает интеграцию с корпоративными каталогами пользователей до 500 тысяч учётных записей и групп безопасности с синхронизацией не более 30 с. Также поддерживается интеграция с другими ИБ-решениями через syslog, ICAP, SNMP, NetFlow, Zabbix. «В основе разработки Ideco NGFW Novum — глубокое понимание потребностей заказчиков и адаптация решения под уникальные задачи каждого бизнеса. Использование технологий DPDK и VPP в сочетании с собственными инновационными разработками подтверждает готовность решения к масштабным корпоративным внедрениям на уровне мировых технологических стандартов», — подчеркнул директор Ideco. Компания отметила, что Ideco NGFW Novum, основанный на многолетней экспертизе компании в области сетевой безопасности, обеспечивает максимальную производительность, гибкость интеграции и полный спектр современных функций кибербезопасности.

25.09.2025 [13:31], Руслан Авдеев

Суверенный ChatGPT для Германии: SAP, OpenAI и Microsoft анонсировали проект OpenAI for Germany

microsoft

microsoft azure

openai

sap

software

германия

информационная безопасность

конфиденциальность

облако

сделка

Немецкая SAP SE и OpenAI сообщили о запуске проекта OpenAI for Germany. Партнёры намерены внедрить в государственный сектор Германии технологии SAP для корпоративных приложений и передовые решения OpenAI в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба OpenAI. Для выполнения требований к суверенитету данных проект OpenAI for Germany будет реализован на платформе дочерней структуры SAP — SAP Delos Cloud, работающей на платформе Microsoft Azure. Это позволит миллионам госслужащих безопасно использовать ИИ, соблюдая строгие стандарты для обеспечения суверенитета, безопасности и законности использования информации. В SAP заявляют, что с её опытом внедрения ИИ-функций для бизнеса и десятками лет взаимодействия с государственными организациями, компания рассматривает OpenAI for Germany как огромный шаг вперёд. Экспертиза SAP Sovereign Cloud объединится с передовыми ИИ-технологиями OpenAI для эффективного использования ИИ-решений, разработанных «в Германии и для Германии». По словам главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), Германия давно является пионером в области инженерных решений и технологий, поэтому неудивительно, что миллионы немцев пользуются ChatGPT, чтобы упростить себе жизнь, вывести на новый уровень научные достижения и организовать новые бизнесы. С помощью нового проекта OpenAI рассчитывает работать с местными партнёрами, чтобы распространить потенциал ИИ-технологий на госсектор, способствуя улучшению сервисов и обеспечивая распространение ИИ по всей стране в соответствии с немецкими ценностями, касающимися доверия и безопасности.

Источник изображения: Adeolu Eletu/unspalsh.com Наконец, глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что новое партнёрство позволит его компании предоставить государственному сектору Германии больше возможностей в сфере ИИ. Основой этого станет облако Azure (как платформа для Delos Cloud), что поможет обеспечить внедрение ИИ с соблюдением высочайших стандартов, касающихся суверенитета и конфиденциальности данных, с соответствием работы местным нормативным требованиям и другим параметрам. Это позволит госучреждениям уверенно и ответственно внедрять ИИ. В рамках нового партнёрства, старт которого запланирован на 2026 год, OpenAI, SAP и Microsoft намерены упростить повседневную работу местным чиновникам, сотрудникам научно-исследовательских структур и др. — для того, чтобы появилась возможность уделять больше времени людям, а не бумажной работе, заявляют компании. Кроме того, OpenAI for Germany послужит основой для разработки специализированных приложений для госструктур и интеграции ИИ-агентов в действующие рабочие процессы вроде управления документооборотом или анализа административных данных. Для этого SAP намерена расширить имеющуюся инфраструктуру Delos Cloud в Германии до 4 тыс. ИИ-ускорителей. В зависимости от спроса в будущем, SAP, возможно, продолжит инвестировать в развитие прикладной ИИ-функциональности в Германии, масштабируя проекты как за счёт имеющейся инфраструктуры SAP, так и за счёт сотрудничества с партнёрами. Не исключается расширение предложения суверенных решений на другие отрасли и рынки по всей Европе. OpenAI for Germany поддерживает местные амбиции, касающиеся внедрения ИИ. Местная повестка, касающаяся высоких технологий, направлена на «создание дополнительной стоимости» с помощью ИИ на уровне до 10 % ВВП к 2030 году. Более того, в рамках инициативы Made for Germany, поддерживаемой 61 крупной компанией, планируется привлечь €631 млрд на ускорение роста и IT-модернизацию страны. Сама SAP недавно заявляла о намерении инвестировать более €20 млрд в укрепление цифрового суверенитета Германии, в том числе в облако Delos.

22.09.2025 [14:42], Руслан Авдеев

Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службыТелеком-оператор Optus из Австралии оказался косвенно виноват минимум в трёх смертях своих клиентов. Компания признала, что её сотрудники, возможно, не следовали предусмотренным процедурам при обновлении брандмауэра. В результате последовавшего сбоя абоненты не могли дозвониться в экстренные службы 14 часов, сообщает The Register. Как заявили в компании, за это время умерли как минимум трое клиентов, не имевших возможности обратиться за помощью. Компания обновила брандмауэр — о каком конкретном сервисе идёт речь, не уточняется — около 00:30 по местному времени 18 сентября. Первоначальные мониторинг и тестирование не выявили проблем со звонками, поскольку с обычными вызовами всё было в порядке, а объёмы звонков на национальном уровне не вызывали никаких опасений. Ранним утром того же дня в колл-центр Optus обратились два клиента, сообщивших о том, что не смогли дозвониться на 000 — единый номер для экстренных служб Австралии, доступ к которому по закону должны предоставлять все телеком-компании страны. Поскольку на тот момент сбоев в работе выявлено ещё не было, техподдержка не располагала информацией, позволявшей предупредить об имеющихся проблемах. Лишь после очередной жалобы клиента в 13:30 Optus начала осознавать всю серьёзность инцидента. В 13:50 компания уведомила о проблемах полицию, а затем другие экстренные службы, регуляторов, гос. ведомства и т.д. После этого компания начала откат обновления и восстановление доступа к 000. В результате разбора логов компания связала три смерти с неудавшимися попытками дозвониться до экстренных служб. В воскресенье компания заявила, что проводит беседы с сотрудниками, проводившими модернизацию для выяснения, почему они не следовали установленным инструкциям. Также руководство компании пообещало внедрить процедуру приоритетного оперативного реагирования на сообщения, связанные с работой службы 000. Хотя в Optus демонстрируют раскаяние в связи со случившимся, австралийские политики говорят о разочаровании деятельностью Optus. В 2022 году компания стала жертвой крупной утечки информации, а также столкнулась с масштабным сбоем в 2023 году. Сбои в информационных системах происходят довольно часто, и не всегда они несут только финансовые или технические проблемы. Так, в июле 2024 года глобальный сбой из-за обновления CrowdStrike затронул 8,5 млн ПК на Windows. Годом позже выяснилось, что от него пострадало не менее 750 больниц в США, хотя в CrowdStrike резко раскритиковали исследование, назвав его «лженаукой».

18.09.2025 [11:40], Сергей Карасёв

«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры

software

базис

виртуализация

информационная безопасность

киберпротект

резервное копирование

россия

сделано в россии

Крупнейший российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» и лидирующий российский разработчик систем резервного копирования «Киберпротект» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Соглашение было подписано в рамках форума Kazan Digital Week 2025 генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым и генеральным директором «Киберпротекта» Алексеем Бадаевым. Цель партнёрства — объединить экспертизу и технологии двух ключевых вендоров инфраструктурных решений. Результатом сотрудничества станет интеграция флагманской системы резервного копирования «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта» с решением Basis Virtual Protect, предназначенным для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров на платформе серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Благодаря этой интеграции «Кибер Бэкап» сможет обеспечивать совместимость с продуктами Basis Dynamix Enterprise и Basis Dynamix Standard без использования агентов. Это позволит заказчикам использовать готовые решения с минимальными затратами на внедрение и сопровождение. «"Базис" лидирует на рынке виртуализации, "Киберпротект" — на рынке резервного копирования. Наши решения часто работают вместе у одних и тех же заказчиков, поэтому подписание соглашения о сотрудничестве стало логичным и ожидаемым шагом. В рамках партнёрства мы будем обмениваться технологической экспертизой, а также улучшать совместимость продуктов, в том числе отрабатывая её на тестовых стендах. И всё это ради одной общей цели — предложить текущим и потенциальным клиентам качественные, совместимые решения в области динамической ИТ-инфраструктуры», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса». «Подписание соглашение с "Базисом" — это шаг, который закрепляет ту последовательную работу, которую ведём мы и другие лидеры рынка отечественного ПО. Мы создаём не просто альтернативу тем решениям, которые сейчас уходят с рынка, а фундамент для устойчивого развития ИТ-инфраструктуры, построенной на российских решениях. Этот фундамент может быть построен на взаимопонимании, обмене опытом и общих подходах к развитию продуктов и в целом рынка ИТ. Такие технологические связи обеспечивают технологический суверенитет и устойчивость перед вызовами», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

18.09.2025 [11:30], Сергей Карасёв

Впервые в России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПОКонвейер основан на отечественных решениях разработки, тестирования и контроля безопасности ПО Восемь отечественных вендоров совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представили полностью импортонезависимый конвейер разработки безопасного программного обеспечения (РБПО). Первый показ решения состоялся на стендах компаний в рамках международного форума Kazan Digital Week. В конвейере разработки безопасного ПО используются продукты из Реестра российского ПО, а все инструменты предоставляются компаниями, зарегистрированными в России, поэтому заказчики обеспечены технической поддержкой от производителей. Это выгодно отличает их от открытого ПО. Важной особенностью созданного конвейера является также соответствие требованиям государственных регуляторов, в том числе и ФСТЭК России. Зачем нужен конвейер РБПОВ конвейере разработки безопасного ПО реализована автоматизация всех ключевых этапов разработки — от управления задачами и написания кода, до тестирования и эксплуатации опубликованного ПО. Также предусмотрена методическая поддержка, благодаря чему конвейер можно эффективно применять в реальных проектах. Он помогает ускорить выпуск продуктов за счёт динамической инфраструктуры, оптимизации ресурсов и упорядоченности процессов. Таким образом, применяя конвейер разработки безопасного ПО, заказчик получает управляемый и предсказуемый результат. Ключевое преимущество конвейера РБПО — в том, что проверки безопасности возможно проводить на различных этапах жизненного цикла разработки ПО, а не проверять только в конце, когда работа уже завершена. Такой подход позволяет выявлять и устранять ошибки на ранних стадиях, до того как они станут причинами наличия уязвимостей. По оценкам специалистов, исправление ошибок после выхода продукта в эксплуатацию обходится в среднем в 40 раз дороже, чем на стадии проектирования. В ряде случаев это может привести к существенным потерям и даже остановке бизнеса. Программное обеспечение, разработанное в инфраструктуре конвейера, может считаться более безопасным за счёт исправления недостатков, выявленных с применением специализированных инструментов: автоматического анализа поверхности атаки, статического анализа, сканирования зависимостей для выявления небезопасных библиотек и компонентов, фаззинг-тестирования и динамического тестирования приложений на типовые ошибки и уязвимости. Дополнительно используются средства формирования прозрачной аналитики и метрик для команды и руководства. Сочетание применения этих технологий позволяет своевременно выявлять ошибки в коде и конфигурациях, снижая вероятность их попадания в опубликованную версию разработанного ПО. Потенциальные клиентыНовый конвейер безопасной разработки ориентирован на широкий круг заказчиков. Его применение обеспечит выполнение требований по импортозамещению и разработке безопасного ПО как для организаций государственного сектора, так и крупнейших компаний страны, относящихся к критической информационной инфраструктуре (предприятия промышленности, электроэнергетики, топливно-энергетический сектора, финансов и пр.) и их поставщиков ПО. Организации из финансового сектора и их поставщики ПО также смогут выполнить требования к контролю безопасности ПО, используемого при финансовых операциях и обработке клиентских данных, утверждённых Банком России. Для широкого перечня организаций и вендоров это способ снизить расходы на устранение ошибок и встроить безопасность в привычные CI/CD-процессы, опираясь на лучшие мировые практики. А для стартапов и малого бизнеса — возможность с самого начала закладывать доверие и масштабируемость продукта, повышая его инвестиционную привлекательность. Роли участников«Лукоморье»Экосистема «Лукоморье» обеспечивает управление полным жизненным циклом IT-продуктов в рамках единого конвейера. Система «Яга» позволяет работать с проектами и задачами на всех этапах — от постановки задачи и проверки кода до тестирования, стейджинга и закрытия. В одной рабочей среде можно собрать команду, задачи и всю информацию по проекту. Эксплуатация и сопровождение продуктов организуются через ESM-систему «Диво», обеспечивая поддержку и управление сервисами после выпуска. «Базис»В основе инфраструктуры конвейера разработки безопасного ПО лежат два сертифицированных продукта компании «Базис» — платформа виртуализации Basis Dynamix Enterprise и платформа управления контейнерами Basis Digital Energy. Вместе они создают динамическую инфраструктуру для установки инструментов конвейера РБПО: Basis Dynamix Enterprise создаёт виртуальные узлы для работы конвейера, а Basis Digital Energy разворачивает на них кластеры Kubernetes. OpenIDEOpenIDE — открытая мультиязычная среда разработки и платформа для плагинов — усиливает конвейер на рабочем месте разработчика. OpenIDE переносит контроль безопасности «влево»: с помощью расширений для OpenIDE возможно внедрить предкоммит-проверки, secret-сканы, аудит зависимостей, генерацию SBOM и единые политики линтинга прямо в IDE. Решение работает для Java/Spring, TypeScript/Node.js, Python, Go и IaC и поддерживает локальный AI-ассистент в периметре компании. CodeScoringCodeScoring обеспечивает защиту на основных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения. IDE-плагины вовлекают разработчиков в обеспечение безопасности продуктов, используя привычное окружение и удобство использования. Модуль OSA выявляет уязвимости в используемых для сборки зависимостях и не допускает их попадания во внутреннюю инфраструктуру, а SCA формирует перечень компонентов приложения с указанием рисков безопасности и лицензирования. Система TQI постоянно анализирует качество кода, помогает находить дубликаты, утечки и выстраивать прозрачную работу команд. Дополнительно реализована безопасность секретов: поиск в коде оставленных паролей, токенов и другой чувствительной информации предотвращает утечки конфиденциальных данных и снижает риски несанкционированного доступа. GitFlicПлатформа работы с исходным кодом GitFlic выполняет центральную роль в конвейере разработки безопасного ПО, выступая его ключевым интеграционным хабом и технологическим фундаментом. Она служит не просто мостом между изолированными ранее командами разработки и безопасности, а единой средой, где безопасность становится неотъемлемым и автоматизированным свойством процесса разработки. Решая критически важную задачу защищённого хранения исходного кода с детализированным контролем доступа и аудитом, GitFlic закладывает основу для доверия ко всему конвейеру. «Девелоника» (FabricaONE.AI, ГК Softline)Связующим звеном для контроля процессов внутри конвейера инструментов РБПО выступит методология «Девелоника Fusion». Внедрение методологии, разработанной компанией «Девелоника», предполагает принципиальное соблюдение SLA. Подход объединил более 100 метрик под индивидуальные KPI (включая Cycle Time, Work in progress и Throughput). Заказчики смогут горизонтально декомпозировать работу по направлениям и срокам, получать аналитику по жизненному циклу задач и фиксировать результат на каждом этапе проекта. Комплексность практик позволяет сократить до 45 % времени и ресурсов разработки и повысить эффективность производственных команд до 30 %. Test IT («Девелоника», FabricaONE.AI, ГК Softline)В DevTestSecOps-процессах тестирование встроено на всех этапах — от проектирования до релиза. В импортонезависимом конвейере инструментов РБПО ключевую роль в организации и поддержании QA-процессов выполняет Test IT. Платформа для управления тестированием объединяет работу с ручными и автотестами в едином интерфейсе, упрощает подготовку, запуск и анализ тестов и обеспечивает прозрачность и предсказуемость процесса тестирования. Решение поддерживает десятки интеграций с инструментами для разработки и тестирования, а также с ИИ-моделями для генерации тест-кейсов внутри TMS, что позволяет многократно ускорить время на подготовку тестовой документации. ИСП РАНИСП РАН — это научная организация, развивающая тематику исследований безопасности ПО. Разработчик статического анализатора Svace и сервера сбора результатов Svacer, фаззера Sydr, системы определения поверхности атак Natch, и пр. Активно участвует в развитии направления РБПО в РФ: разрабатывая ГОСТы, проводя аудиты и внедрения своих инструментов в организациях-разработчиках ПО и ОКИИ. В ИСП РАН действует орган по сертификации процессов РБПО при ФСТЭК России. Подходы и инструменты ИСП РАН позволяют определять уязвимости в ПО на ранних стадиях его разработки, делая его более безопасным и надёжным. НТЦ «ФОБОС-НТ»Внедрение методологий и инструментов безопасной разработки ПО часто сопряжено с необходимостью одновременно выстраивать процессы разработки и соответствовать требованиям отечественной регуляторики. Для многих компаний это становится серьёзным вызовом. Эксперты НТЦ «Фобос-НТ» помогают компаниям-участницам альянса внедрять культуру безопасной и качественной разработки, повышать качество кода и эффективность работы команд. Результатом становится не только улучшение текущих бизнес-процессов, но и соответствие компаний требованиям действующей и перспективной отечественной нормативно-правовой базы в области РБПО. ПАО «Ростелеком»В DevSecOps процессах основным подходом является так называемый «сдвиг влево» (Shift left). Безопасный репозиторий «РТК Феникс» является решением класса OSA/SCA для работы с Open Source библиотеками, обеспечивая их контроль, прозрачное использование, безопасное хранение и постоянный мониторинг уязвимостей. Продукт реализует подход проактивной проверки библиотек до момента их интеграции в корпоративный репозиторий и позволяет перенести риски выявления уязвимых компонентов на максимально ранний этап разработки. Одновременно с этим, «РТК Феникс» является универсальным репозиторием для всех типов артефактов (maven, npm, pypi, deb, rpm, docker и др.), Репозиторий доступен как SaaS-сервис. «Ларец» — импортозамещенная система хранения собственных сборок и проксирования корпоративных репозиториев артефактов. Она позволяет реализовать в конвейере весь ключевой функционал работы с собранным ПО: управление артефактами и репозиториями, нативное API управление артефактами (для бесшовной интеграции с локальными сборщиками и средствами CI/CD), прокси и локальные репозитории. Использование в конвейере «Ларца» устраняет проблемы текущих свободно распространяемых систем хранения сборок, таких как nexus community и соответствует современным стандартам и требованиям к ним: безопасность хранения артефактов, работа со всеми ключевыми форматами репозиториев, а также защищённое подключение внутренних и внешних репозиториев.

15.09.2025 [22:46], Андрей Крупин

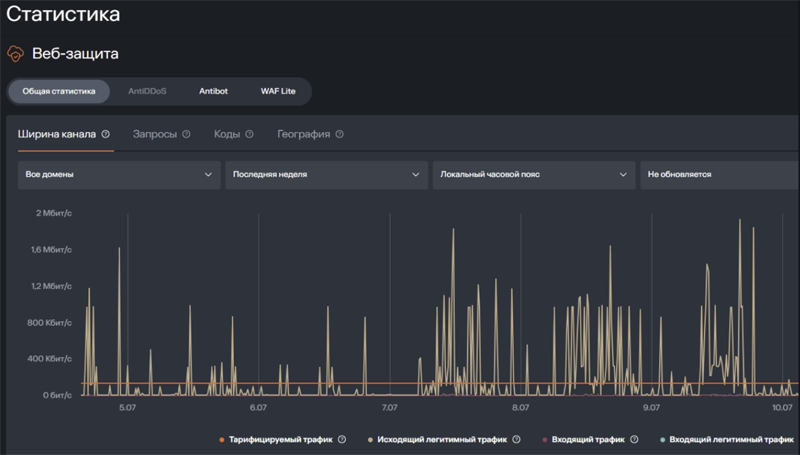

Компания «Солар» запустила бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов среднего и малого бизнесаКомпания «Солар» (дочернее предприятие «Ростелекома», работающее в сфере информационной безопасности) сообщила о расширении тарифной линейки системы облачной киберзащиты Solar Space и запуске бесплатной защиты от DDoS-атак для веб-площадок с посещаемостью до 5 тысяч пользователей в месяц. Бесплатный тариф предполагает доступ к входящему в состав Solar Space компоненту Web AntiDDoS, пропускная способность которого ограничена планкой в 1 Мбит/с. По словам разработчиков, этого достаточно для сайтов-визиток, блогов, онлайн-страниц для сбора заявок, небольших корпоративных ресурсов, начинающих интернет-магазинов и стартапов. Решение нейтрализует аномальные и вредоносные сетевые запросы, которые могут приводить к сбоям или недоступности веб-ресурса. Все действия системы защиты протоколируются и доступны для просмотра в личном кабинете облачного сервиса Solar Space. Там же формируются графики с отражёнными атаками.

Пользовательский интерфейс сервиса Web AntiDDoS (источник изображения: rt-solar.ru/space) Бесплатную защиту можно подключить самостоятельно в личном кабинете платформы — без привязки банковской карты. Воспользоваться услугой могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Для постановки ресурса под защиту необходимо выполнить верификацию домена (подтвердить права собственности) и произвести корректировку DNS-A-записи для перенаправления трафика с веб-сервера на центр фильтрации «Солара». Сам сервис Web AntiDDoS полностью автоматизирован и не предполагает никаких настроек. По данным экспертов «Солара», в 2024 году хакеры совершили 508 тысяч DDoS-атак на российские организации — это в два раза выше показателя годом ранее. Каждая подобная атака способна приостановить работу сайта, что может повлечь за собой переход клиентов к конкурентам и, как следствие, к недополученной прибыли. Ранее владельцы небольших веб-площадок для обеспечения бесплатной защиты от угроз использовали CDN-сервис американской компании Cloudflare, однако в ноябре 2024 года Роскомнадзор рекомендовал отечественному бизнесу отказаться от него для сохранения безопасности своих данных. |

|