Лента новостей

|

29.11.2022 [12:20], Сергей Карасёв

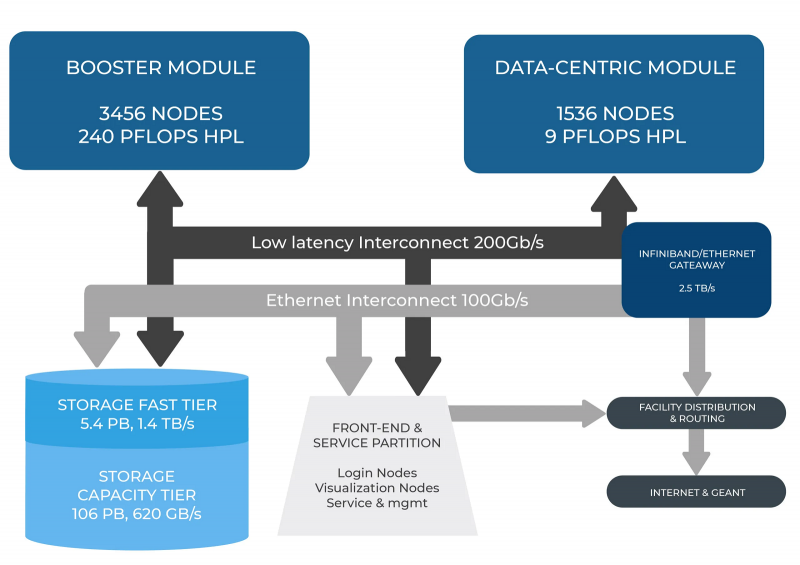

В Италии официально запущен суперкомпьютер Leonardo — четвёртая по мощности HPC-система в миреСовместная инициатива по высокопроизводительным вычислениям в Европе EuroHPC JU и некоммерческий консорциум CINECA, состоящий из 69 итальянских университетов и 21 национальных исследовательских центров, провели церемонию запуска суперкомпьютера Leonardo. В основу комплекса положены платформы Atos BullSequana X2610 и X2135. Система Leonardo состоит из двух секций — общего назначения и с ускорителями вычислений (Booster). Когда строительство системы будет завершено, первая будет включать 1536 узлов, каждый из которых содержит два процессора Intel Xeon Sapphire Rapids с 56 ядрами и TDP в 350 Вт, 512 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, интерконнект NVIDIA InfiniBand HDR100 и NVMe-накопитель на 8 Тбайт.

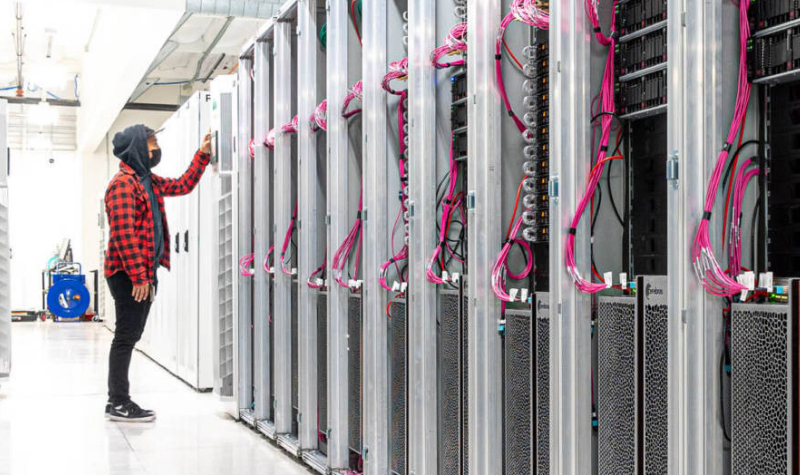

Источник изображения: HPCwire Секция Booster объединяет 3456 узлов, каждый из которых содержит один чип Intel Xeon 8358 с 32 ядрами, 512 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4-3200, четыре кастомных ускорителя NVIDIA A100 с 64 Гбайт HBM2-памяти, а также два адаптера NVIDIA InfiniBand HDR100. Кроме того, в состав комплекса входят 18 узлов для визуализации: 6,4 Тбайт NVMe SSD и два ускорителя NVIDIA RTX 8000 (48 Гбайт) в каждом. Вычислительный комплекс объединён фабрикой с топологией Dragonfly+. Для хранения данных служит двухуровневая система. Производительный блок (5,4 Пбайт, 1400 Гбайт/с) содержит 31 модуль DDN Exascaler ES400NVX2, каждый из которых укомплектован 24 NVMe SSD вместимостью 7,68 Тбайт и четырьмя адаптерами InfiniBand HDR. Второй уровень большой ёмкости (106 Пбайт, чтение/запись 744/620 Гбайт/с) состоит из 31 массива DDN EXAScaler SFA799X с 82 SAS HDD (7200 PRM) на 18 Тбайт и четырьмя адаптерами InfiniBand HDR. Каждый из массивов включает два JBOD-модуля с 82 дисками на 18 Тбайт. Для хранения метаданных используются 4 модуля DDN EXAScaler SFA400NVX: 24 × 7,68 Тбайт NVMe + 4 × InfiniBand HDR. В настоящее время Leonardo обеспечивает производительность более 174 Пфлопс. Ожидается, что суперкомпьютер будет полностью запущен в первой половине 2023 года, а его пиковое быстродействие составит 250 Пфлопс. Уже сейчас система занимает четвёртое место в последнем рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира TOP500. В Европе Leonardo является второй по мощности системой после LUMI. Leonardo оборудован системой жидкостного охлаждения для повышения энергоэффективности. Кроме того, предусмотрена возможность регулировки энергопотребления для обеспечения баланса между расходом электричества и производительностью. Суперкомпьютер ориентирован на решение высокоинтенсивных вычислительных задач, таких как обработка данных, ИИ и машинное обучение. Половина вычислительных ресурсов Leonardo будет предоставлена пользователям EuroHPC.

15.11.2022 [19:08], Сергей Карасёв

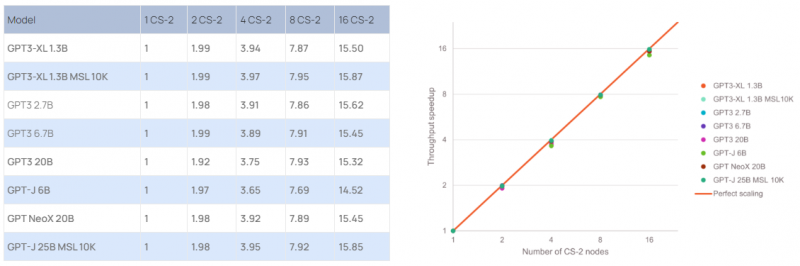

Cerebras построила ИИ-суперкомпьютер Andromeda с 13,5 млн ядерКомпания Cerebras Systems сообщила о запуске уникального вычислительного комплекса Andromeda для выполнения «тяжёлых» ИИ-нагрузок. В основу Andromeda положен кластер из 16 блоков Cerebras CS-2, объединённых 96,8-Тбит/с фабрикой. Каждый из них содержит чип WSE-2, насчитывающий 850 тыс. ядер. Таким образом, общее число ядер достигает 13,5 млн. Кроме того, непосредственно в состав каждого чипа входят 40 Гбайт сверхбыстрой памяти. Система уже доступна коммерческим заказчикам, а также различным научным организациям.

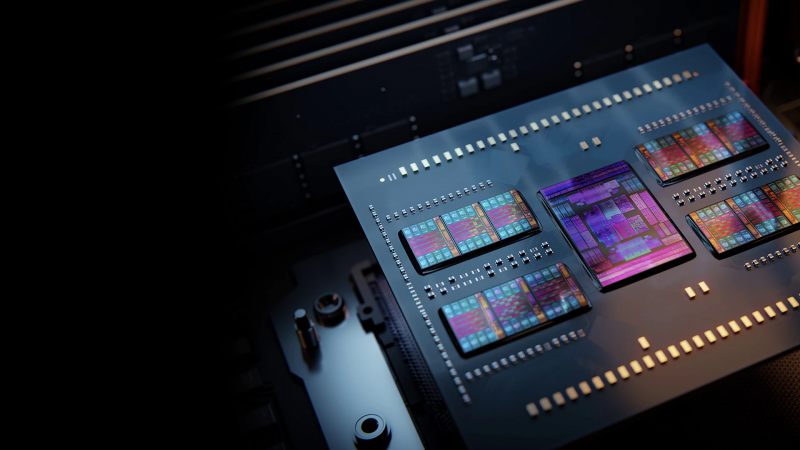

Источник изображения: Cerebras Systems Суперкомпьютер также использует 284 односокетных сервера с процессорами AMD EPYC 7713. Суммарное количество вычислительных ядер общего назначения составляет 18 176. Каждый из этих серверов несёт на борту 128 Гбайт оперативной памяти, NVMe-накопитель вместимостью 1,92 Тбайт и две сетевые карты 100GbE. Эти узлы отвечают за предварительную обработку информации. По заявлениям Cerebras, производительность системы превышает 1 Эфлопс на т.н. разреженных вычислениях и достигает 120 Пфлопс при обычных FP16-вычислениях. Это первый в мире суперкомпьютер, который обеспечивает практически идеальное линейное масштабирование при работе с GPT-моделями, в частности, GPT-3, GPT-J и GPT-NeoX. Иначе говоря, при каждом удвоении числа комплексов CS-2 время обучения моделей сокращается почти в два раза. Суперкомпьютер смонтирован в дата-центре Colovore в Санта-Кларе (Калифорния, США). Стоимость системы составила приблизительно $30 млн, а на её развёртывание потребовалось всего три дня. Использовать ресурсы Andromeda могут одновременно несколько клиентов.

14.11.2022 [00:00], Игорь Осколков

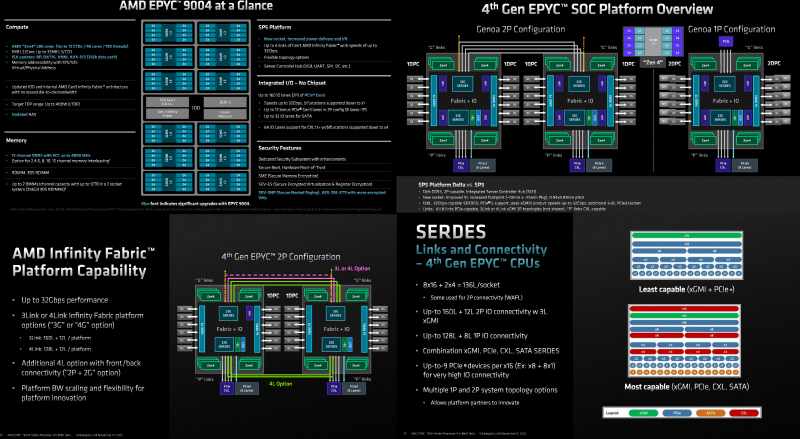

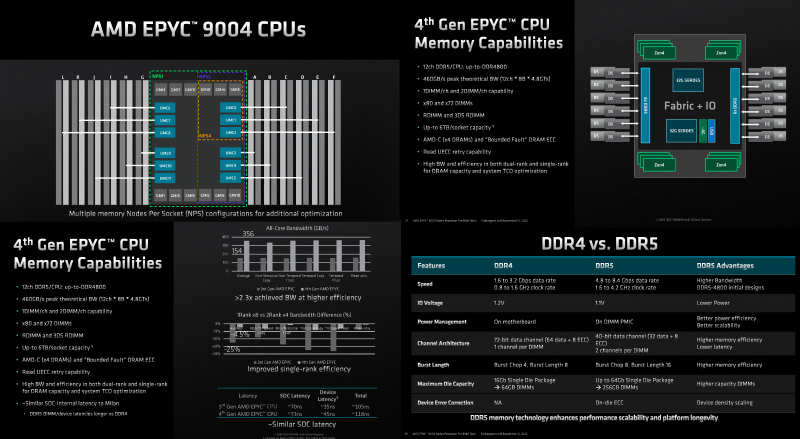

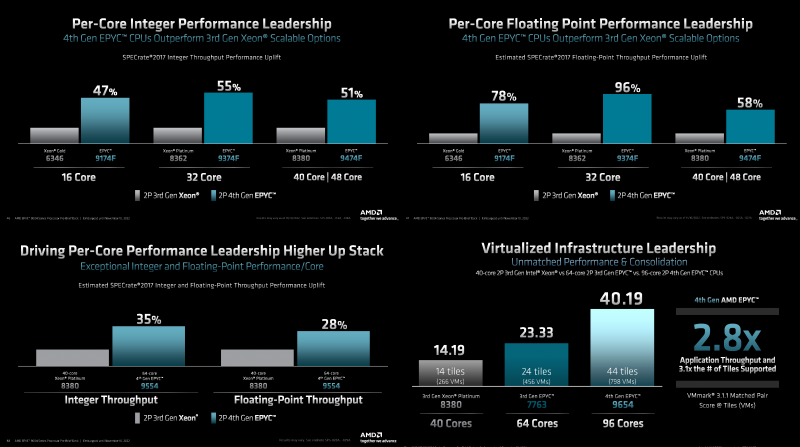

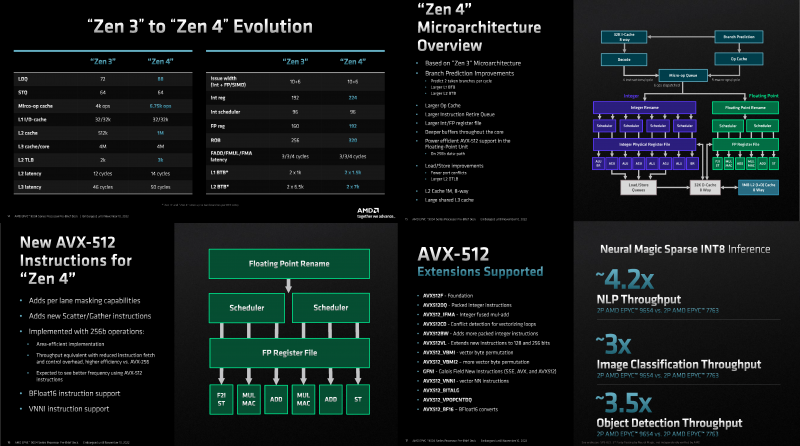

Игра по новым правилам: AMD представила Genoa, четвёртое поколение серверных процессоров EPYCВсего за десять лет AMD совершила почти невозможное — практически полностью потеряла серверный рынок, а теперь не просто успешно его отвоёвывает, но и предлагает комплексное портфолио решений. Анонс четвёртого поколения процессоров EPYC под кодовым именем Genoa — это не технологическая победа над Intel, поскольку AMD даже не думала бороться с Sapphire Rapids и уж тем более с Ice Lake-SP, а ориентировалась на Granite Rapids. Но годовая задержка с выпуском Sapphire Rapids позволила AMD не только в более спокойном темпе доделывать чипы Genoa, которые вышли на полгода позже, чем задумывалось ранее, но и поработать с разработчиками и заказчиками. Компании удалось вернуть их доверие — победа в умах гораздо важнее, чем просто технологическое превосходство. А оно неоспоримо. EPYC Genoa заключены в корпус 72×75 мм, содержат до 90 млрд транзисторов и состоят из 13 чиплетов: 12 CCD, изготовленных по 5-нм техпроцессу TSMC плюс один, изрядно увеличившийся в размерах, IO-блок, сделанный там же, но уже по 6-нм нормам. Отказ от услуг GlobalFoundries, которая так и не смогла освоить тонкие техпроцессы, случился как нельзя кстати, поскольку IO-блок становится крайне важным компонентом при таком количестве ядер, которые необходимо вовремя накормить данными. И Genoa интересны в первую очередь с точки зрения полноты и разнообразия IO, а не рекордного количества ядер. IO-чиплет оснащён новыми SerDes-блоками, которые обслуживают и PCIe 5.0, и Infinity Fabric 3.0 (IF/GMI3). Формально каждому чипу полагается 128 линий PCIe 5.0, но реальная конфигурация чуть сложнее. Во-первых, у каждого чипа есть ещё восемь (2 x4) бонусных линий PCIe 3.0 для подключения нетребовательных устройств и обвязки, но в 2S-конфигурации таких линий будет только 12. Во-вторых, для 2S можно задействовать три (3Link) или четыре (4Link) IF-подключения, получив 160 или 128 свободных линий PCIe 5.0 соответственно. В-третьих, каждый root-комплекс x16 может быть поделён между девятью устройствами (вплоть до x8 + восемь x1). Часть линий можно отдать на SATA (до 32 шт.), хотя это довольно расточительно. Но главное не это! Из 128 линий 64 поддерживают в полном объёме CXL 1.1 и частично CXL 2.0 Type 3, причём возможна бифуркация вплоть до x4. Ради такой поддержки CXL выход Genoa задержался на два квартала, но оно того определённо стоило — к процессору можно подключать RAM-экспандеры. И решения SK Hynix уже валидированы для новой платформы. CXL-память будет выглядеть как NUMA-узел (без CPU) — задержки обещаны примерно те же, что и при обращении к памяти в соседнем сокете, а пропускная способность одного CXL-подключения x16 почти эквивалентна двум каналам DDR5. При этом для CXL-памяти прозрачно поддерживаются всё те же функции безопасности, включая SME/SEV/SNP (теперь ключей стало аж 1006, а алгоритм обновлён до 256-бит AES-XTS). Отдельно для CXL-памяти внедрена поддержка SMKE (secure multi-key encryption), с помощью которой гипервизор может оставлять зашифрованными выбранные области SCM-устройств (до 64 ключей) между перезагрузками. Такая гибкость при работе с памятью крайне важна для тех же гиперскейлеров. DDR5 по сравнению с DDR4 вчетверо плотнее, вполовину быстрее и… пока значительно дороже. И здесь AMD снова пошла им навстречу, добавив поддержку 72-бит памяти, а не только стандартной 80-бит, сохранив и расширив механизмы коррекции ошибок. 10-% разница в количестве DRAM-чипов при сохранении той же ёмкости на масштабах в десятки и сотни тысяч серверов выливается в круглую сумму. Кроме того, в Genoa сглажена разница в производительности между одно- и двухранговыми модулями с 25 % (в случае Milan) до 4,5 %. Что примечательно, AMD удалось сохранить сопоставимый уровень задержки обращений к памяти между поколениями CPU: 118 нс против 108 нс, из которых только 3 нс приходится на IO-блок, а 10 нс уже на саму память. Теоретическая пиковая пропускная способность памяти составляет 460,8 Гбайт/с на сокет. Однако тут есть нюансы. Genoa имеет 12 каналов памяти DDR5-4800, которые способны вместить до 6 Тбайт RAM. Однако сейчас фактически доступен только режим 1DPC, а вот 2DPC, судя по всему, появится только в следующем году. Genoa поддерживает модули (3DS) RDIMM и предлагает чередование с шагом в 2, 4, 6, 8, 10 или 12 каналов.

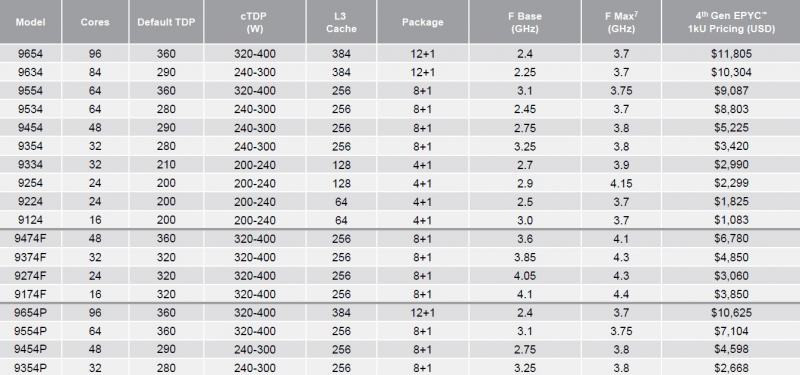

Каждый чип можно разбить на два (NPS2) или четыре (NPS4) равных NUMA-домена, а при большом желании и «прибить» L3-кеш к ядрам в том же CCD, получив уже 12 доменов. Но, по словам AMD, это нужно лишь в редких случаях, чтобы выжать ещё несколько процентов производительности. И это снова возвращает нас к особенностям IO-блока. Дело в том, что у каждого CCD есть сразу два GMI-порта. Но в конфигурациях с 8 и 12 CCD используется только один из них, а вот в случае 4 CCD — оба. Интересно, задействует ли AMD «лишние» порты для подключения других блоков. Впрочем, AMD, имея столь гибкие возможности конфигурации моделей, ограничилась относительно скромным начальным набором CPU, которые включает всего 18 моделей с числом ядер от 16 до 96, из которых четыре имеют индекс P (односокетные, чуть дешевле) и четыре — F (выше частота, больше объём L3-кеша). Модельный ряд условно делится на три группы: повышенная производительность на ядро (F-серия), повышенная плотность ядер и повышенный показатель TCO (с относительно малым количеством ядер). На первый взгляд может показаться, что и цены на новинки заметно выросли, но это не совсем так. Например, у топовых моделей условная стоимость одного ядра (а их стала в полтора раза больше) так и крутится около «магического» значения в $123. Но с учётом возросшей производительности на ценовую политику AMD просто грех жаловаться. Прирост IPC между Zen3 и Zen4 составил 14 %, в том числе благодаря увеличению L2-кеша до 1 Мбайт на ядро (L1 и L3 остались без изменений), но не только. Есть и другие улучшения. Например, обновлённый контроллер прерываний AVIC позволяет практически полностью насытить не только 200G, но 400G NIC. С учётом чуть возросших частот и просто катастрофической разнице в количестве ядер топовый вариант Genoa не только значительно обгоняет Milan, но и в два-три раза быстрее старшего Ice Lake-SP. Дело ещё в и том, что Genoa обзавелись поддержкой AVX-512, в том числе инструкций VNNI (DL Boost), которыми так долго хвасталась Intel, а также BF16. Но реализация сделана иначе. У Intel используются «полноценные» 512-бит блоки, дорогие с точки зрения энергопотребления и затрат кремния. AMD же пошла по старому пути, используя 256-бит операции и несколько циклов, что позволяет не так агрессивно сбрасывать частоты. Переход на новый техпроцесс, а также обновлённые подсистемы мониторинга и управления питанием позволили сохранить TDP в разумных пределах от 200 Вт до 360 Вт (cTDP до 400 Вт), что всё ещё позволяет обойтись воздушным охлаждением — всего + 80 Вт для старших процессоров при полуторакратном росте числа ядер. Таким образом, AMD имеет полное право заявлять, что Genoa лидирует по производительности, плотности размещения вычислительных мощностей, энергоэффективности и, в целом, по уровню TCO. У Intel же пока преимущество в более высокой доступности продукции в сложившейся геополитической обстановке. Отдельный вопрос, как AMD будет распределять имеющиеся мощности по выпуску Genoa между гиперскейлерами, корпоративным сектором и HPC-сегментом. Впрочем, компания в любом случае меняет рынок, иногда неожиданным образом. В частности, VMware, которая когда-то из-за EPYC изменила политику лицензирования, была вынуждена дополнительно оптимизировать свои продукты для Genoa. В конце концов, где вы раньше видели 2S-платформу со 192 ядрами и 384 потоками?

10.11.2022 [17:15], Владимир Мироненко

HPE анонсировала недорогие, энергоэффективные и компактные суперкомпьютеры Cray EX2500 и Cray XD2000/6500Hewlett Packard Enterprise анонсировала суперкомпьютеры HPE Cray EX и HPE Cray XD, которые отличаются более доступной ценой, меньшей занимаемой площадью и большей энергоэффективностью по сравнению с прошлыми решениями компании. Новинки используют современные технологии в области вычислений, интерконнекта, хранилищ, питания и охлаждения, а также ПО.

Изображение: HPE Суперкомпьютеры HPE обеспечивают высокую производительность и масштабируемость для выполнения ресурсоёмких рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, в том числе задач ИИ и машинного обучения. Новинки, по словам компании, позволят ускорить вывода продуктов и сервисов на рынок. Решения HPE Cray EX уже используются в качестве основы для больших машин, включая экзафлопсные системы, но теперь компания предоставляет возможность более широкому кругу организаций задействовать супервычисления для удовлетворения их потребностей в соответствии с возможностями их ЦОД и бюджетом. В семейство HPE Cray вошли следующие системы:

Все три системы задействуют те же технологии, что и их старшие собратья: интерконнект HPE Slingshot, хранилище Cray Clusterstor E1000 и пакет ПО HPE Cray Programming Environment и т.д. Система HPE Cray EX2500 поддерживает процессоры AMD EPYC Genoa и Intel Xeon Sapphire Rapids, а также ускорители AMD Instinct MI250X. Модель HPE Cray XD6500 поддерживает чипы Sapphire Rapids и ускорители NVIDIA H100, а для XD2000 заявлена поддержка AMD Instinct MI210. В качестве примеров выгод от использования анонсированных суперкомпьютеров в разных отраслях компания назвала:

10.11.2022 [01:55], Игорь Осколков

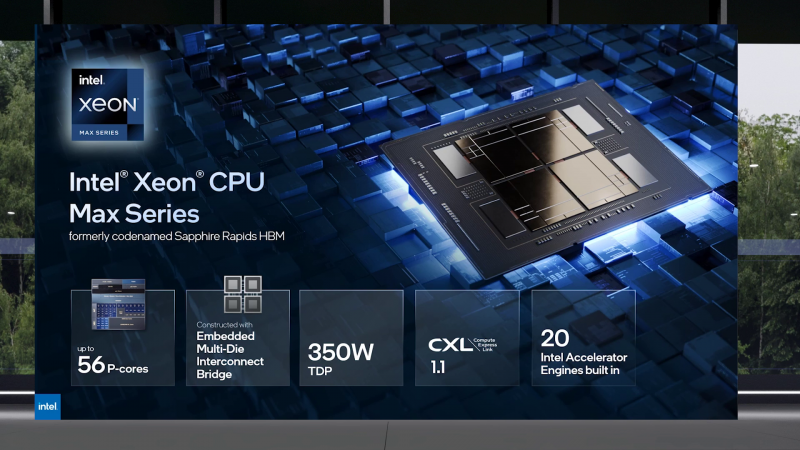

Intel объединила HBM-версии процессоров Xeon Sapphire Rapids и ускорители Xe HPC Ponte Vecchio под брендом MaxВ преддверии SC22 и за день до официального анонса AMD EPYC Genoa компания Intel поделилась некоторыми подробностями об HBM-версии процессоров Xeon Sapphire Rapids и ускорителях Ponte Vecchio, которые теперь входят в серию Intel Max. Intel Xeon Max предложат до 56 P-ядер, 112,5 Мбайт L3-кеша, 64 Гбайт HBM2e-памяти (четыре стека) с пропускной способностью порядка 1 Тбайт/с, 8 каналов памяти (DDR5-4800 в случае 1DPC, суммарно до 6 Тбайт), а также интерфейсы PCIe 5.0, CXL 1.1, UPI 2.0 и целый ряд различных технологий ускорения для задач HPC и ИИ: AVX-512, DL Boost, AMX, DSA, QAT и т.д. Заявленный уровень TDP составляет 350 Вт. Первым процессором с набортной HBM-памятью был Arm-чип Fujitsu A64FX (48 ядер, 32 Гбайт HBM2), лёгший в основу суперкомпьютера Fugaku. Intel поднимает планку, давая более 1 Гбайт быстрой памяти на каждое ядро. А поскольку процессор состоит из четырёх отдельных чиплетов, возможно создание четырёх NUMA-доменов с выделенными HBM- и DDR-контроллерами. Но и монолитный режим тоже имеется. А поддержка CXL даёт возможность задействовать RAM-экспандеры. Intel Xeon Max поддерживают 2S-платформы, что суммарно даёт уже 128 Гбайт HBM-памяти, которых вполне хватит для целого ряда задач. Новые процессоры действительно могут обходиться без DIMM. Но есть и два других режима. В первом HBM-память работает в качестве кеша для обычной памяти, и для системы это происходит прозрачно, так что никаких модификаций для ПО (как в случае отсутствия DIMM вообще) не требуется. Во втором режиме HBM и DDR представлены как отдельные пространства, так что тут дорабатывать ПО придётся, зато можно добиться более эффективного использования обоих типов памяти.

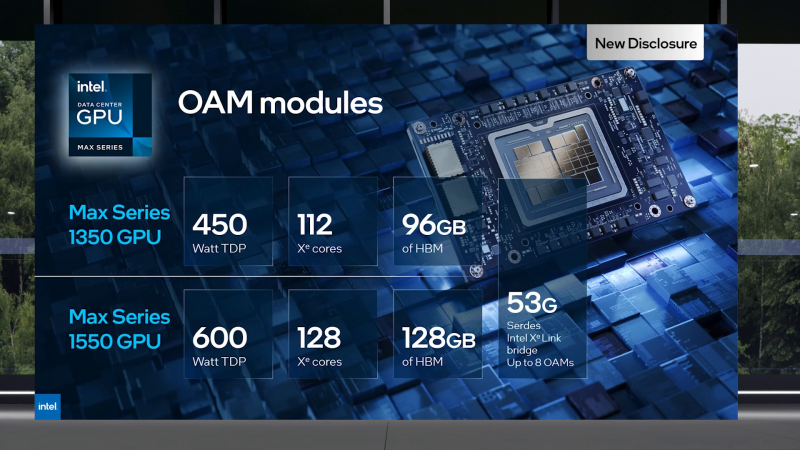

В презентации Intel сравнивает новые Xeon Max с AMD EPYC Milan-X – в зависимости от задачи прирост составляет от +20 % до 4,8 раз. Но, во-первых, уже сегодня эти тесты потеряют всякий смысл в связи с презентацией EPYC Genoa (которые, к слову, должны получить AVX-512), а во-вторых, в следующем году AMD обещает представить Genoa-X с 3D V-Cache. Intel же явно не оставляет попытки создать как можно более универсальный процессор. Что касается Ponte Vecchio, которые теперь называются Max GPU, то практически ничего нового относительно строения и особенностей данных ускорителей Intel не сказала: до 128 ядер Xe (только теперь стало известно об аппаратном ускорении трассировки лучей, что важно для визуализации), 64 Мбайт L1-кеша и аж 408 Мбайт L2-кеша (из них 120 Мбайт приходится на Rambo-кеш в двух стеках), 16 линий Xe Link, 8 HBM2e-контроллеров на 128 Гбайт памяти и пиковая FP64-производительность на уровне 52 Тфлопс. Все эти характеристики относятся к старшей модели Max Series 1550 в OAM-исполнении с TDP в 600 Вт. Max Series 1350 предложит 112 ядер Xe и 96 Гбайт HBM2e, но и TDP у этой модели составит всего 450 Вт. Для обеих OAM-версий также будут доступны готовые блоки из четырёх ускорителей (по примеру NVIDIA RedStone), объединённых по схеме «каждый с каждым», так что в сумме можно получить 512 Гбайт HBM2e с ПСП в 12,8 Тбайт/с. Ну а самый простой ускоритель в серии называется Max Series 1100. Это 300-Вт PCIe-плата с 56 Xe-ядрами, 48 Гбайт HBM2e и мостиками Xe Link. Intel утверждает, что ускорители Max до двух раз быстрее NVIDIA A100 в некоторых задачах, но и здесь история повторяется — нет сравнения с более современными H100. Хотя предварительный доступ к этим ускорителям у Intel есть, поскольку именно Sapphire Rapids являются составной частью платформы DGX H100. В целом, Intel прямо говорит, что наибольшей эффективности вычислений позволяет добиться связка CPU и GPU серии Max в сочетании с oneAPI. Всего на базе решений данной серии готовится более 40 продуктов.

Пока что приоритетным для Intel проектом является 2-Эфлопс суперкомпьютер Aurora, для которого пока что создан тестовый кластер Sunspot со 128 узлами, содержащими ускорители Max. Следующим ускорителем Intel станет Rialto Bridge, который появится в 2024 году. Также компания готовит гибридные (XPU) чипы Falcon Shores, сочетающие CPU, ускорители и быструю память. Аналогичный подход применяют AMD и NVIDIA.

09.11.2022 [14:50], Владимир Мироненко

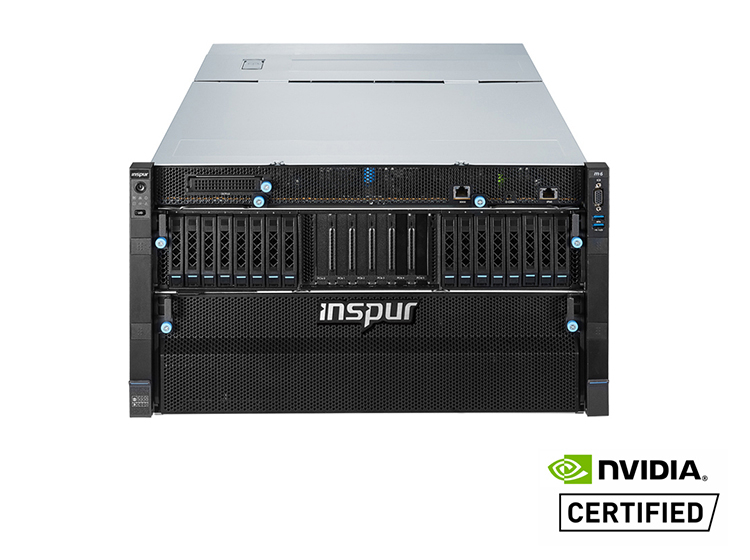

Производители специально ухудшают характеристики чипов для китайских серверов, чтобы избежать санкций СШАВ связи с вводом Соединёнными Штатами новых экспортных ограничений на поставки в Китай, производители стали намеренно снижать производительность чипов, чтобы соответствовать требованиям экспортного контроля США и избежать проблем с получением специальных лицензий. Как отметил ресурс The Register, у систем, построенных на чипах NVIDIA, изготовленных на производственных мощностях TSMC для поставок в Китай, характеристики хуже по сравнению с теми, что были ранее. В частности, китайский производитель серверов Inspur указал на использование вместо ускорителя NVIDIA A100 чипа A800, разработанного NVIDIA специально для Китая в соответствии с экспортными ограничениями. Китайские производители H3C и Omnisky тоже представили решения на базе A800. Данный ускоритель, по словам NVIDIA, начала производиться в III квартале этого года. У A800 скорость передачи данных составляет 400 Гбайт/с, тогда как у A100 этот показатель равен 600 Гбайт/с, причём обойти эти ограничения, по словам NVIDIA, невозможно. Речь, судя по всему, идёт о характеристиках интерконнекта NVLink, которые прямо влияют на производительность кластеров из двух и более ускорителей в машинном обучении и других задачах. Изменения касаются 40- и 80-Гбайт вариантов с интерфейсами PCIe и SXM.

Источник изображения: Inspur Между тем ускорители, находящиеся в разработке и выпускаемые TSMC по контракту с Alibaba и стартапом Biren Technology, тоже, как сообщается, имеют пониженную скорость передачи данных. Это позволит выпускать данные чипы на заводе TSMC, не опасаясь санкций США. До этого TSMC приостановила выпуск 7-нм чипов ускорителей Biren BR100 как раз из-за возможных санкций со стороны Вашингтона.

21.10.2022 [13:26], Сергей Карасёв

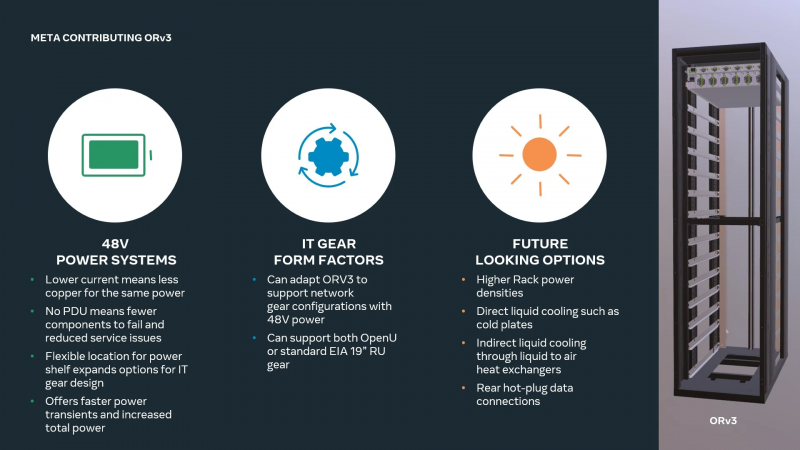

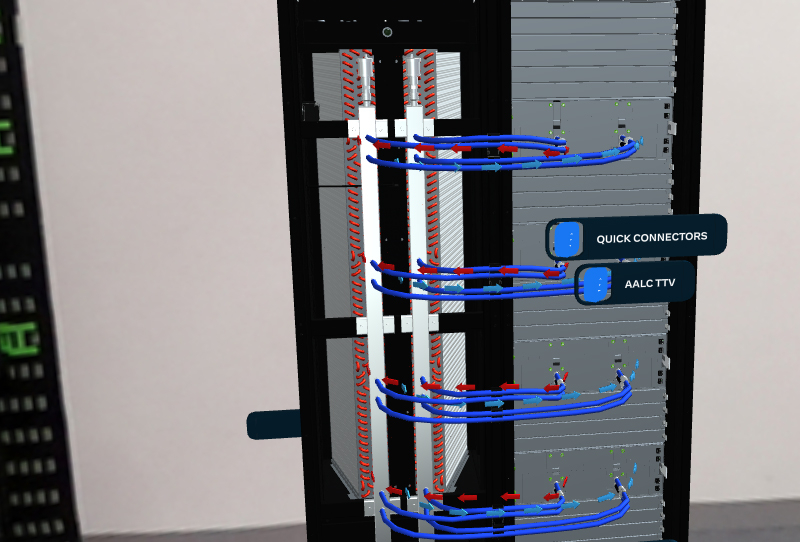

Meta✴ готова к массовому внедрению СЖО в своих дата-центрахКомпания Meta✴ в ходе саммита OCP (Open Compute Project) рассказала о планах по внедрению жидкостного охлаждения в своих ЦОД. Речь идёт об использовании гибридной системы AALC (Air-Assisted Liquid Cooling), предусматривающей совмещение компонентов воздушного охлаждения и жидкостного контура. Отмечается, что по мере развития машинного обучения и метавселенных всё острее встаёт проблема эффективного отвода тепла от оборудования. Дело в том, что внедряемые алгоритмы требуют больших вычислительных мощностей, что приводит к увеличению энергозатрат. Система AALC предназначена для охлаждения серверов в ЦОД, которые изначально могли быть и не спроектированы под использование СЖО. Отметим, что QCT уже представила аналогичное, полностью интегрированное решение.

Источник изображений: Meta✴ AALC совместима со стойкой Open Rack v3 (ORV3), которая, впрочем, может интегрироваться и с другими вариантами СЖО. Система AALC в исполнении Meta✴ использует водоблоки для самых горячих компонентов, которые подключаются к отдельной стойке с помпами и прочим оборудованием. На задней панели или двери стойки располагается теплообменник, позволяющий охлаждать жидкость за счёт воздуха, циркулирующего в ЦОД. Прототипы решения справляются с охлаждением оборудования мощностью до 40 кВт на стойку. ORV3 также предлагает общую архитектуру стойки и подсистемы питания для устранения разрыва между нынешними и будущими ЦОД. Обеспечивается широкий спектр вариантов использования, включая поддержку Grand Teton. Модуль питания для общей на всю стойку шины 48 В DC не имеет жёстко определённого расположения и может устанавливается в любом месте стойки, что обеспечивает гибкость конфигурации. При этом он может быть не один, так что пиковая мощность может достигать 30 кВт на стойку. Усовершенствованный ИБП обеспечивает работу в течение 4 мин. при мощности 15 кВт (против 1,5 мин. у решения предыдущего поколения). Этот блок также может монтироваться в любом месте стойки, а дополнительно возможно применение второго резервного блока. Всё это позволит Meta✴ уже сейчас развёртывать в ЦОД высокоплотную инфраструктуру для ИИ и иных требовательных к питанию и охлаждению решений.

19.10.2022 [21:48], Сергей Карасёв

Пожар в южнокорейском дата-центре Kakao привёл к остановке 32 тыс. серверов, отказу в обслуживании 45 млн человек, падению акций и отставке топ-менеджера компанииИсполнительный содиректор южнокорейской интернет-компании Kakao Намкун Вон (Namkoong Whon) принял решение подать в отставку после массового сбоя в работе сервисов, спровоцированного пожаром в кампусе ЦОД SK C&C Data Center неподалёку от Сеула, принадлежащем SK Group. Возникшие проблемы вызвали недовольство как со стороны многочисленных пользователей, так и со стороны представителей бизнеса и власти. Пожар начался 15 октября 2022 года с возгорания в аккумуляторной в одном из зданий ЦОД. В результате была нарушена работа мессенджера KakaoTalk, аудитория которого составляет 43–47 млн пользователей в Южной Корее (при населении всей страны в почти 52 млн человек). Кроме того, возникли сбои в работе платёжной системы KakaoPay, почтовой службы, такси и других сервисов компании. Не был затронут только сервис Kakao Bank, который размещался в другом дата-центре. По состоянию на 17 октября работоспособность большинства функций KakaoTalk была восстановлена, однако доступность ряда служб всё же оставалась ограниченной.

Источник изображения: Yonhap Инцидентом лично заинтересовался президент страны, а стоимость акций Kakao при этом рухнула на 9,5 % — до минимального значения с мая 2020 года. Нарушение работы KakaoTalk негативно сказалось на работе сотен предприятий малого бизнеса, использующих названный мессенджер. Kakao уже сообщила о намерении выплатить компенсации и выяснить причины медленного восстановления работы своих служб. Кроме того, Kakao намерена вложить $325 млн в открытие в 2023 году собственного ЦОД, а в 2024-м будет запущен второй дата-центр. Любопытно, что в том же кампусе находился и дата-центр Naver, ещё одного южнокорейского IT-гиганта, на работу которого инцидент оказал намного меньшее влияние. Основная претензия к Kakao заключается в том, что у компании не были разработаны планы поведения в экстренных ситуациях. В частности, компания оказалась не готова к тому, что ЦОД будет быстро обесточен после начала пожара. При этом, вероятно, это самый крупный инцидент в ЦОД в мире, поскольку речь идёт об остановке сразу 32 тыс. серверов. Нужно отметить, что в течение последнего времени пожары охватили сразу несколько крупных ЦОД. В частности, в марте прошлого года пожар уничтожил дата-центр французской компании OVHcloud в Страсбурге. В результате этого ЧП оказались недоступны в общей сложности 3,6 млн веб-сайтов, в том числе ресурсы ряда правительственных организаций, банков, интернет-магазинов и пр. А пожар, случившийся в ЦОД иранской Telecommunication Infrastructure Company (TIC), практически оставил без доступа в интернет всю страну.

14.10.2022 [17:17], Сергей Карасёв

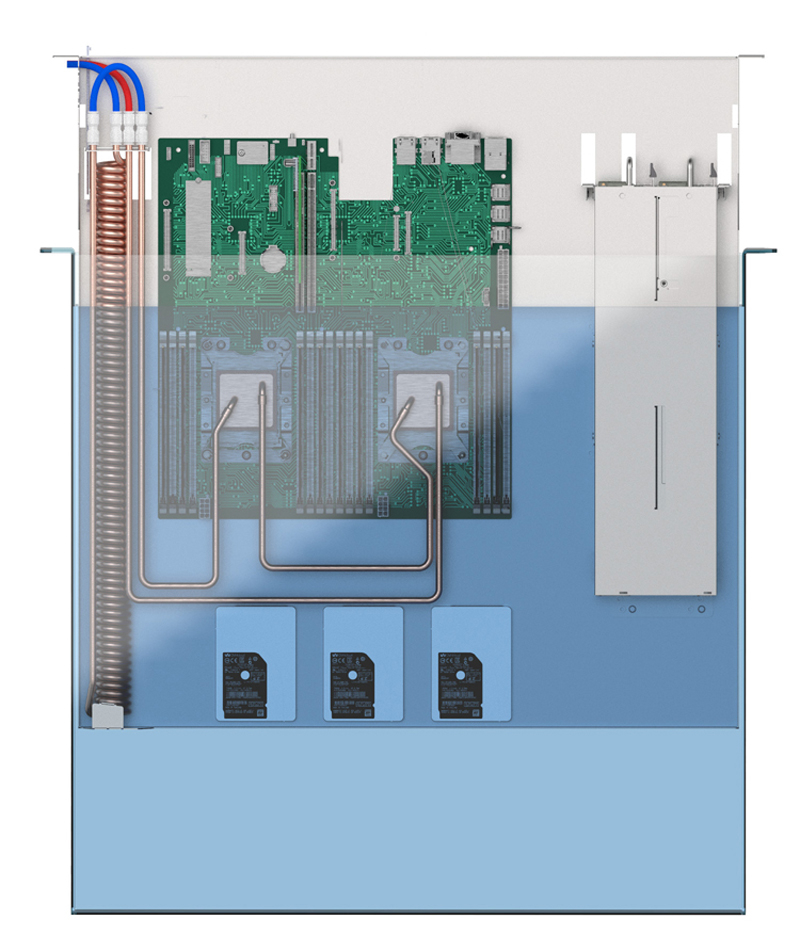

OVHcloud разрабатывает технологию гибридного иммерсионного охлаждения серверовКомпания OVHcloud, европейский поставщик облачных услуг, сообщила о разработке системы гибридного иммерсионного (погружного) охлаждения серверов в центрах обработки данных (ЦОД). Технология призвана повысить эффективность расхода электроэнергии и высвободить площади, занимаемые традиционным оборудованием. Суть метода сводится к использованию двух типов СЖО. На центральных процессорах и ускорителях монтируются стандартные водоблоки, которые образуют отдельный контур. При этом всё шасси целиком вместе с теплообменником помещают в резервуар со специальной нелетучей диэлектрической углеводородной жидкостью. Для каждого сервера применяется собственный резервуар, что, по словам создателей, обеспечивает хорошую масштабируемость, гибкость развёртывания и удобство мониторинга.

Изображения: OVHcloud Для системы предусмотрено применение трёхуровневой стойки библиотечного типа с возможностью монтажа 48 серверов формата 1U или 24 серверов стандарта 2U. Сами стойки имеют пассивный дизайн, то есть не содержат ни помп, ни вентиляторов, а значит, не затрачивают энергию на охлаждение. Потребление электроэнергии и капитальные затраты дополнительно снижаются за счёт исключения системы испарительного охлаждения в ЦОД, расположенных в регионах с температурой окружающего воздуха ниже +43 °С.  Утверждается, что новое решение позволяет сократить энергетические затраты дата-центра на охлаждение на 20,7 % по сравнению с обычным жидкостным охлаждением. Энергопотребление серверов снижается на 20 % в год по сравнению с воздушными системами охлаждения. Частичный коэффициент PUE (pPUE) заявлен на отметке 1,004, а коэффициент WUE — 0 для климатических зон с температурой окружающего воздуха ниже +43 °С. Отметим, что похожую систему охлаждения ранее представила Iceotope.

04.10.2022 [22:57], Алексей Степин

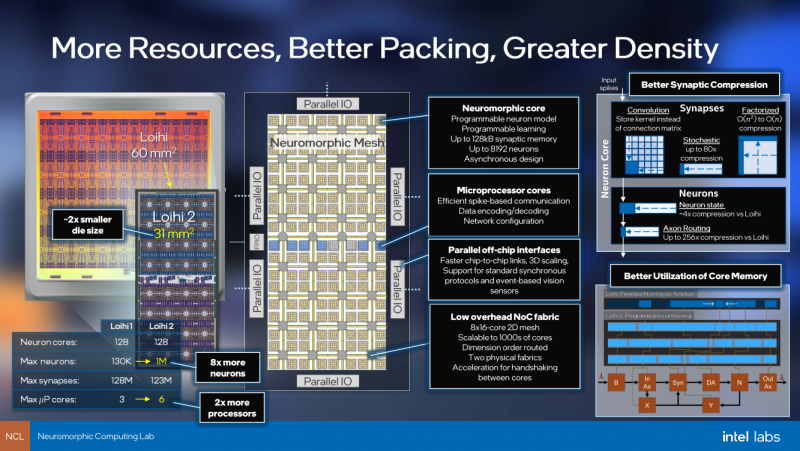

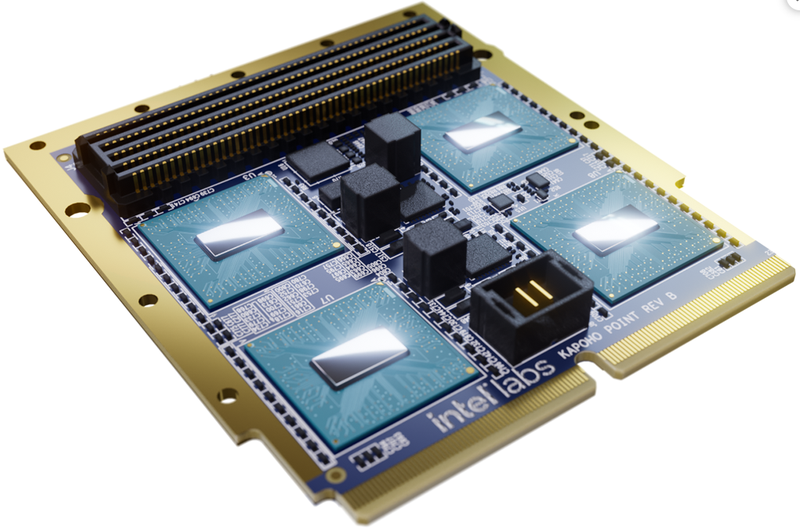

Intel Labs представила нейроморфный ускоритель Kapoho Point — 8 млн электронных нейронов на 10-см платеКомпания Intel уже не первый год развивает направление нейроморфных процессоров — чипов, имитирующих поведение нейронов головного мозга. Уже во втором поколении, Loihi II, процессор получил 128 «ядер», эквивалентных 1 млн «цифровых нейронов», однако долгое время этот чип оставался доступен лишь избранным разработчикам Intel Neuromorphic Research Community через облако. Но ситуация меняется, пусть и спустя пять лет после анонса первого нейроморфного чипа: компания объявила о выпуске платы Kapoho Point, оснащённой сразу восемью процессорами Loihi II. Напомним, что они производятся с использованием техпроцесса Intel 4 и состоят из 2,3 млрд транзисторов, образующих асинхронную mesh-сеть из 128 нейроморфных ядер, модель работы которых задаётся на уровне микрокода.

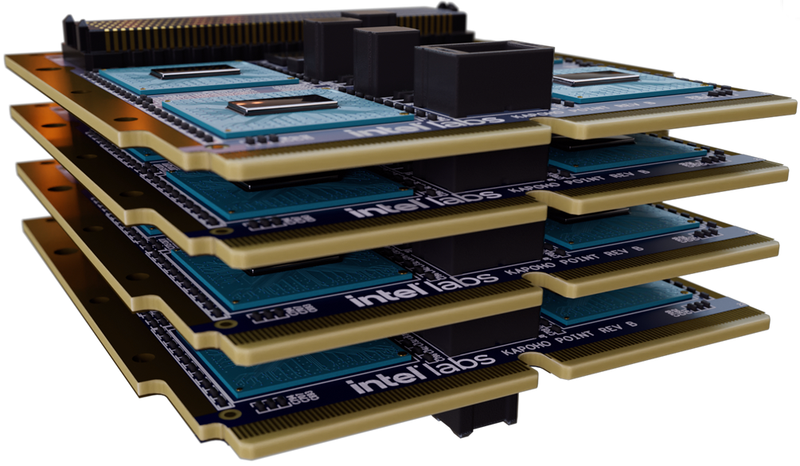

Источник изображений: Intel Labs Площадь кристалла нейроморфоного процессора Intel второго поколения составляет всего 31 мм2. Судя по всему, активного охлаждения Loihi II не требует: даже в первой реализации в виде PCIe-платы Oheo Gulch кулером оснащалась только управляющая ПЛИС, но не сам нейроморфный чип. В своём интервью ресурсу AnandTech Майк Дэвис (Mike Davies), глава проекта, отметил, что в реальных сценариях, выполняемых в человеческом масштабе времени, речь идёт о цифре порядка 100 милливатт, хотя в более быстром масштабе чип, естественно, может потреблять и больше. Новый модуль, по словам компании, способен эмулировать до 1 млрд синапсов, а в задачах оптимизации с большим количеством переменных (до 8 миллионов, эквивалентно количеству «нейронов»), где нейроморфная архитектура Intel очень сильна, он может опережать традиционные процессоры в 1000 раз. Каждое ядро имеет свой небольшой пул быстрой памяти объёмом 192 Кбайт. Шесть выделенных ядер отвечают за управление нейросетью Loihi II; также в составе чипа имеются аппаратные ускорители кодирования-декодирования данных. Новинка изначально создана модульной: благодаря интерфейсному разъёму несколько плат Kapoho Point можно устанавливать одна над другой. Поддерживаются «бутерброды» толщиной до 8 плат, в деле опробован, однако, вдвое более тонкий вариант, но даже четыре Kapoho Point дают 32 миллиона нейронов в совокупности. Для коммуникации с внешним миром используется интерфейс Ethernet: в чипе реализована поддержка скоростей от 1 (1000BASE-KX) до 10 Гбит/с (10GBase-KR). Размеры каждой платы невелики, всего 4×4 дюйма (102×102 мм).

Платы Kapoho Point позволяют легко расширять нейросеть на базе Loihi II В отличие от первого поколения Loihi, доступ к которому можно было получить лишь виртуально, через облако, системы на базе Kapoho Point уже доставлены избранным клиентам Intel, и речь идёт о реальном «железе». В число первых клиентов входит Исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL), для задач которой такие достоинства Loihi II, как компактность и экономичность являются решающими.

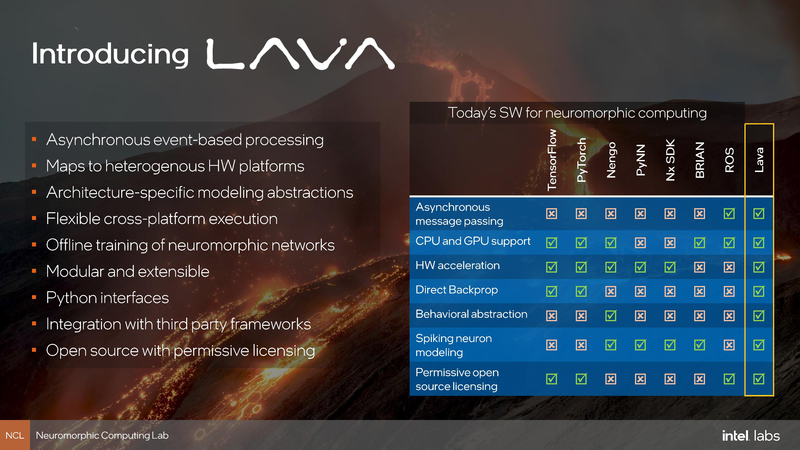

Возможности SDK Lava Одновременно с анонсом Kapoho Point компания Intel обновила и фреймворк Lava. В отлчиие от SDK первого поколения Nx новая открытая программная платформа разработки сделана аппаратно-независимой, что позволит разрабатывать нейро-приложения не только на платформе, оснащённой чипами Loihi II. |

|