Лента новостей

|

23.01.2025 [13:17], Владимир Мироненко

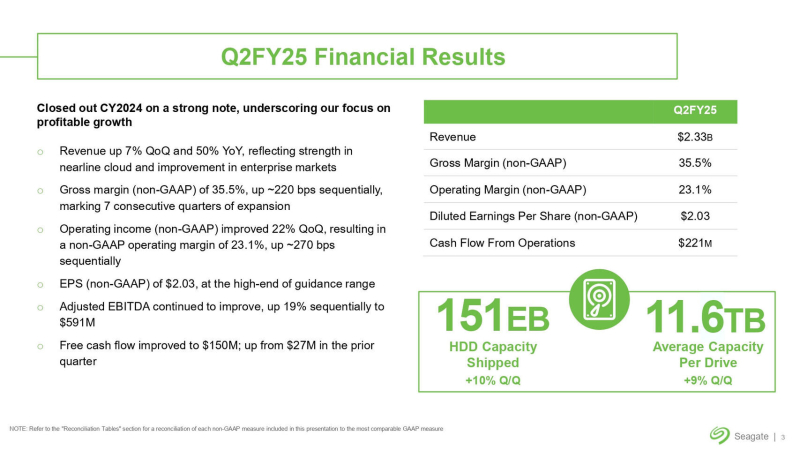

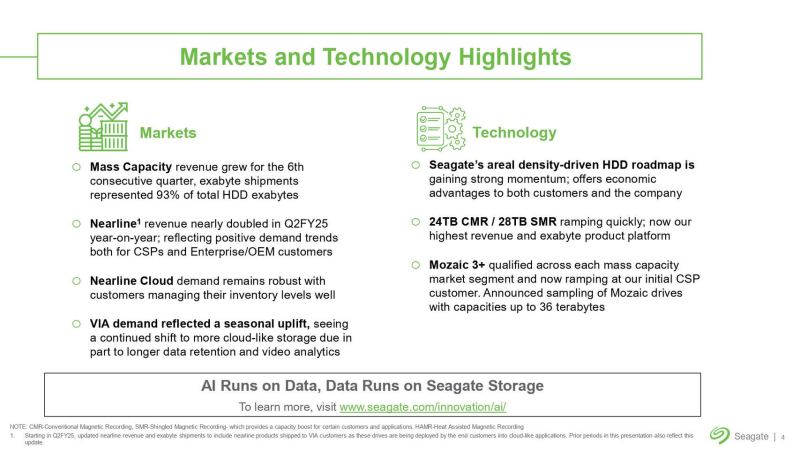

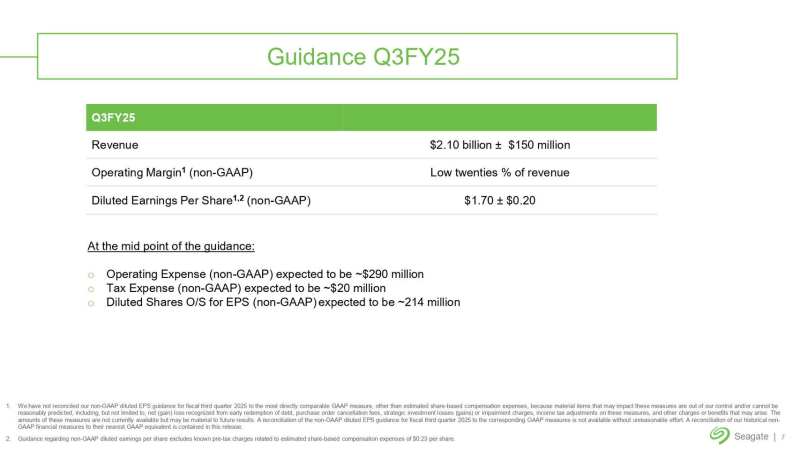

Выручка Seagate взлетела в 1,5 раза — облака закупились жёсткими дискамиКомпания Seagate Technology Holdings опубликовала финансовые результаты за II квартал 2025 финансового года, завершившийся 27 декабря 2024 года. Выручка компании выросла на 50 % год к году и на 7 % последовательно до $2,33 млрд, что соответствует прогнозу аналитиков Уолл-стрит, равному $2,32 млрд. Прибыль (GAAP) составила за квартал $336 млн или $1,55 на акцию, в то время как годом ранее у компании были убытки в размере $19 млн ($0,09 на акцию). Разводнённая прибыль на акцию (Non-GAAP) равна $2,03 против $0,12 годом ранее. «Наши результаты демонстрируют структурные улучшения в бизнесе и нашу сосредоточенность на получении ценности в условиях улучшения спроса», — заявил генеральный директор Seagate Дэйв Мосли (Dave Mosley). Он отметил, что самый значительный рост спроса наблюдался в облачном секторе. «Этот широкий спрос со стороны глобальных облачных клиентов привёл к почти удвоению дохода от продуктов Nearline в декабрьском квартале в годовом исчислении и почти 60-процентному росту дохода от Nearline-дисков за весь календарный год», — сообщил Мосли. У компании значительно выросли продажи 24-Тбайт и 28-Тбайт дисков с записью CMR, которые внесли значительный вклад в её выручку, пишет ресурс Blocks & Files. Выручка Seagate от продаж HDD за квартал составила $2,2 млрд, что на 57 % больше год к году. Старые модели накопителей (2,5″, для ПК, потребительские) принесли компании $275 млн, что на 15 % меньше, чем в предыдущем финансовом году. Выручка от JBOD-систем и SSD упала год к году на 9 % до $156 млн. Всего за II финансовый квартал суммарная ёмкость отгруженных накопителей Seagate составила 150,8 Эбайт, превысив показатель предыдущего квартала на 10 % и на 59 % — результат годичной давности. При этом средняя вместимость HDD за год увеличилась на 41 % — с 8,2 до 11,6 Тбайт. Суммарная ёмкость Nearline-накопителей составила 125,8 Эбайт, что на 77 % больше показателя годичной давности, равного 70,9 Эбайт. В текущем III квартале 2025 финансового года компания ожидает получить выручку в размере до $2,1 млрд долларов ± $150 млн, что представляет собой рост на 26,9 % по сравнению с III кварталом 2024 финансового года в среднем значении, но меньше результата предыдущего квартала. Согласно данным LSEG, консенсус-прогноз аналитиков по выручке равен $2,19 млрд, пишет Reuters. Прогноз компании по разводнённой прибыли на акцию (Non-GAAP) составляет $1,70 ± $0,20 при прогнозе аналитиков $1,69. Мосли возлагает большие надежды на рост продаж в связи с развёртыванием ИИ: «Мы ожидаем, что генеративный ИИ будет стимулировать рост ёмкости хранения в будущем. Это особенно касается изображений и видеоконтента с большим объёмом данных, созданных моделями ИИ, который, по прогнозам, увеличится почти в 170 раз с 2024 по 2028 год». «Мы также ожидаем, что предприятия будут реплицировать и хранить больше данных локально на периферии, поскольку вычисления и инференсы ИИ приближаются к источнику генерации данных», — добавил он. Глава Seagate также рассказал о продолжении квалификации клиентов дисков с технологией HAMR. «В настоящее время мы наращиваем объём HAMR для нашего ведущего клиента CSP, одновременно продвигаясь по квалификациям для дополнительных облачных клиентов и гиперскейлеров, что заложит основу для следующего этапа наращивания объёмов [продуктов на платформе] Mozaic, который начнётся во II половине календарного 2025 года», отметил он. Seagate планирует использовать HAMR для увеличения ёмкости без необходимости добавлять дополнительную пластину к своим продуктам с 10-пластинной конструкцией. У её конкурента Western Digital уже есть в портфолио 11-пластинные диски.

23.01.2025 [13:00], Сергей Карасёв

Gartner: затраты на ЦОД в мире в 2024 году подскочили на 40 % и достигли $330 млрдКомпания Gartner обнародовала результаты исследования мирового IT-рынка в 2024 году: затраты в годовом исчислении поднялись на 7,7 %, достигнув $5,1 трлн. В 2025 году, как полагают аналитики, рост отрасли ускорится на фоне стремительного внедрения технологий ИИ. В обзоре учитываются расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. Говорится, что сегмент ЦОД в 2024 году показал максимальный рост — плюс 39,4 % по сравнению с 2023-м: затраты достигли $329,1 млрд. ПО корпоративного класса принесло почти $1,1 трлн, что на 12,0 % больше по сравнению с 2023 годом. Затраты на электронные устройства увеличились в годовом исчислении на 6,0 %, достигнув $734,2 млрд. IT-сервисы обеспечили выручку в размере $1,6 трлн с ростом на 5,6 % год к году. Телекоммуникационные сервисы принесли $1,4 трлн, что на 2,3 % больше по сравнению с 2023-м. Аналитики говорят о высоком спросе на серверы, предназначенные для задач ИИ. Согласно прогнозам, к 2028 году гиперскейлеры будут эксплуатировать такие машины на общую сумму в $1 трлн. Gartner полагает, что в 2025 году объём глобального IT-рынка увеличится на 9,8 % по сравнению с 2024-м и достигнет $5,6 трлн. Наибольший рост ожидается в сегменте дата-центров: здесь затраты, по мнению экспертов, поднимутся на 23,2 % — до $405,5 млрд. ПО корпоративного класса обеспечит выручку на уровне $1,2 трлн при росте на 14,2 % в годовом исчислении. Электронные устройства принесут $810,2 млрд — плюс 10,4 % по отношению к 2024 году. На IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы придётся соответственно $1,7 трлн и более $1,4 трлн с ростом на 9,0 % и 3,8 % год к году.

23.01.2025 [12:13], Сергей Карасёв

Databricks закрыла раунд финансирования на $10 млрд, получив оценку в $62 млрдКомпания Databricks, основанная в 2013 году, объявила об окончательном закрытии раунда финансирования Series J, в ходе которого на развитие привлечено $10 млрд. Кроме того, Databricks получила дополнительное долговое финансирование на сумму $5,25 млрд. Databricks разработала платформу машинного обучения, анализа и обработки данных. Компания предоставляет функции, которые позволяют предприятиям настраивать или кастомизировать модели ИИ. Databricks также помогает заказчикам в развёртывании собственных приложений на базе генеративного ИИ. В раунде Series J приняли участие Thrive Capital, Qatar Investment Authority, Temasek, Macquarie Capital и Meta✴ Platforms. Полученные средства будут использованы для разработки новых ИИ-продуктов, приобретения сторонних фирм и расширения международных операций с целью усиления рыночных позиций. Инвестиции со стороны Meta✴ Platforms укрепят сотрудничество двух компаний в области ИИ, которое сфокусировано на больших языковых моделях семейства Llama. После привлечения финансирования Databricks получила рыночную оценку в $62 млрд. Вместе с тем долговое финансирование на $5,25 млрд включает нефинансируемый возобновляемый кредит на $2,5 млрд и срочный кредит на $2,75 млрд. В этой программе участвуют JPMorgan Chase, Barclays, Citi, Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также ряд других финансовых учреждений. Отмечается, что на сегодняшний день более 10 тыс. организаций по всему миру, включая Block, Comcast, Condé Nast, Rivian, Shell и свыше 60 % компаний из списка Fortune 500, используют платформу Databricks Data Intelligence. Она помогает в решении комплексных задач, таких как раннее выявление и лечение заболеваний, разработка новых способов борьбы с изменением климата, обнаружения финансового мошенничества, создание фармацевтических препаратов и пр. Штаб-квартира Databricks расположена в Сан-Франциско (Калифорния, США), а представительства действуют по всему миру.

23.01.2025 [12:05], SN Team

Продолжается регистрация на юбилейную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе» 7-9 февраля«Базальт СПО» при поддержке Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XX Ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF). Мероприятие состоится 7-9 февраля 2025 года в городе Переславле-Залесском на базе ИПС РАН. В нем примут участие преподаватели и сотрудники образовательных организаций, студенты и аспиранты из разных вузов, разработчики и продвинутые пользователи СПО. На конференции обсудят темы, связанные с разработкой свободного программного обеспечения и перспективы его развития, расскажут об опыте внедрения и использования СПО в образовательном процессе. Сроки подачи заявок:

Видеозаписи докладов и презентации будут размещены в открытом доступе в VK Видео и на странице мероприятия. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.

22.01.2025 [23:43], Владимир Мироненко

VK Tech анонсировал изолированную облачную платформу Secure Cloud для госорганизаций и компаний с высокими требованиями к информационной безопасностиVK Tech анонсировал Secure Cloud, защищённое решение на базе VK Cloud, представляющее собой изолированную облачную платформу, предназначенную для создания, развития, поддержки и масштабирования государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем персональных данных (ПДн). Платформа Secure Cloud предлагает готовую вычислительную инфраструктуру для органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и крупных компаний с высокими требованиями к обеспечению информационной безопасности. Secure Cloud получила аттестат соответствия №3740.00021.2024 от 16 декабря 2024 года по требованиям безопасности информации, предъявляемых к ГИС первого класса защищенности (К1) и ИСПДн второго уровня защищенности персональных данных (УЗ2), что подтверждает её соответствие требованиям нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России в области защиты информации и готовность к размещению государственных информационных систем.

Источник изображения: VK Tech Secure Cloud разработана на кодовой базе облачной платформы VK Cloud, сертифицированной ФСТЭК России. Вся инфраструктура построена на российском оборудовании, что служит гарантией её импортонезависимости. В компании также сообщили о планах расширить функциональность платформы, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS) для работы с КИИ.

22.01.2025 [17:54], Руслан Авдеев

Microsoft разрешила OpenAI пользоваться облаками конкурентовMicrosoft изменила многолетнее соглашение с компанией OpenAI — теперь ИИ-стартап сможет использовать для своих целей облачные сервисы не только сервисы Microsoft, но и других компаний. Исключительное право Microsoft на обеспечение стартапа облачными ресурсами предусматривалось прежним договором, который был пересмотрен, сообщает Bloomberg. Новое соглашение, действующее до 2030 года, оставляет Microsoft приоритетным поставщиком — ИИ-стартап при поиске вычислительных мощностей для обучения и эксплуатации ИИ-моделей первым делом должен обращаться именно к Microsoft. Ранее компания и вовсе являлась исключительным облачным провайдером для OpenAI, но обстоятельства изменились и в прошлом году она уже одобрила единовременное исключение из правил, позволив OpenAI воспользоваться мощностями Oracle, при этом оставаясь лишь посредником. Также объявлено, что теперь OpenAI сможет строить и собственные ЦОД. Пересмотр соглашения совпал с анонсом проекта Stargate, в рамках которого OpenAI, Softbank Group и Oracle создадут совместное предприятие по строительству в США гигаваттных ИИ ЦОД. Общий объём инвестиций может достичь $500 млрд. О сделке счёл нужным сообщить сам новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он же отменил ряд указов оставившего пост Джо Байдена (Joe Biden) и фактически снял многие экологические ограничения в интересах ИИ-проектов и промышленников.

Истчоник изображения: Growtika/unsplash.com Microsoft заявила, что внесёт вклад в технологии совместного предприятия, но не намерена инвестировать в него деньги. Также компания заявила, что OpenAI недавно снова выразила приверженность договорённости использовать Microsoft Azure для поддержки своих продуктов. По данным Bloomberg, ближайший соратник Трампа Илон Маск (Elon Musk) пытается свести с OpenAI собственные счёты, заявив в недавнем судебном иске, что Федеральная комиссия по торговле США (FTC) не напрасно заинтересовалась инвестициями Microsoft в OpenAI в размере $13 млрд и что соглашение между компаниями «неконкурентное». Мультимиллиардер пытается заблокировать реструктуризацию OpenAI, не давая компании окончательно превратиться из формально некоммерческой структуры в полноценный бизнес. Впрочем, здесь интересы Маска и Трампа, вероятно, расходятся, поскольку проект Stargate трудно назвать некоммерческим. 10 января Министерство юстиции присоединилось к FTC и поддержало позицию Маска, заявившего, что советы директоров Microsoft и OpenAI взаимосвязаны и в них сидят одни и те же люди. Маск был одним из сооснователей OpenAI, но позже покинуть компанию и теперь развивает собственный амбициозный проект xAI. OpenAI, сотрудничающая с Microsoft, Oracle и SoftBank является для него серьёзнейшим конкурентом.

22.01.2025 [17:17], Владимир Мироненко

192 vCPU и 1,92 Тбайт RAM: в облаке РТК-ЦОД появились высокопроизводительные инстансыРТК-ЦОД, дочерняя компания «Ростелекома», объявила о запуске нового высокопроизводительного кластера (High Capacity) в составе своей облачной платформы, предназначенного для размещения виртуальных машин и приложений, которые обрабатывают большие массивы данных. Сообщается, что новый кластер сочетает в себе высокую вычислительную мощность и масштабируемость. Сервис High Capacity предлагает готовые конфигурации инстансов, которые разработаны для различных бизнес-сценариев. Они включают от 48 до 192 vCPU (3,0 ГГц) и до 1920 Гбайт RAM. Кластер High Capacity имеет сетевую связность со стандартным кластером «Публичного облака» и серверами BareMetal, что позволяет клиентам создавать гибридные решения с ресурсами и инфраструктурой в зависимости от требований и поставленных задач. Как ожидают в РТК-ЦОД, кластер High Capacity будет востребован у компаний, которые работают с аналитическими платформами, системами управления данными, базами данных. «High Capacity позволяет справляться с пиковыми нагрузками, не теряя в производительности, а также даёт возможность масштабировать ресурсы под текущие потребности», — сообщил директор по продуктам РТК-ЦОД. В конце прошлого года компания запустила обновлённый сервис BareMetal 2.0 с ускорителями NVIDIA.

22.01.2025 [16:34], Руслан Авдеев

Трамп принялся спасать энергетику США, дав «зелёный свет» ископаемому топливуВступивший в должность президента США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о ряде мер, фактически направленных на отмену защиты окружающей среды. Это ускорит получение разрешений на реализацию проектов по добыче ископаемого топлива и его использования в энергетике, в том числе для питания ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. По данным Министерства энергетики (DoE), к 2028 году на ЦОД придётся от 6,7 % до 12 % от всего энергопотребления США. В день инаугурации Трамп объявил о «чрезвычайной ситуации» в сфере энергетики, обратив внимание на рост спроса на дата-центры и цифровую инфраструктуру вообще. Именно они, по его словам, стали определяющими факторами при принятии революционного решения. Оппоненты Трампа уже заявили, что речь идёт о «катастрофе» для работающих семей, уничтожении рабочих мест на производстве и предоставлении льгот компаниям, загрязняющим окружающую среду. Трамп подписал указы, поощряющие разработку нефти и газа на Аляске, отменив решение предыдущей администрации, предусматривавшее изъятие около 18 млн га на севере Берингова моря, а также находящихся в федеральном ведении других морских территорий из нефтегазовой программы Министерства внутренних дел (в США занимается земельными и иными вопросами, не связанными с правоохранительной деятельностью).

Источник изображения: Patrick Hendry/unsplash.com Более того, Трамп отменил заявленные ранее цели по внедрению электромобилей, приостановил аренду ветряных энергоустановок на внешнем континентальном шельфе США и поручил проанализировать практику федерального правительства по аренде и выдаче разрешений на проекты ветрогенерации. Наконец, Трамп вновь вышел из Парижского соглашения, посвящённого борьбе с изменениями климата — в его прошлый президентский срок это вызвало немало споров. Пока неизвестно, как скажутся решения Трампа на добыче ископаемого топлива в США. Его и так получают небывалыми темпами — в среднем в 2024 году США добывали рекордные 13,2 млн баррелей сырой нефти в сутки. По словам Трампа, его реформы помогут вновь превратить США в производственного гиганта. Он подчеркнул, что у США есть крупные запасы нефти и газа в мире. Отказ от угольных электростанций теперь тоже под вопросом. Поддержка бизнесов, работающих на ископаемом топливе, может оказать важнейшее влияние на индустрию дата-центров. В 2024 году немало соответствующих структур подписали соглашения о поставках природного газа для обеспечения своей работы. Так, Meta✴ заявила, что её новый 1,5-ГВт ЦОД в Луизиане стоимостью $10 млрд будет запитан от газовых турбин. Крупные нефтегазовые компании тоже начали открыто ориентироваться на сектор ЦОД. Например, ExxonMobil объявила о намерении построить газовые электростанции на 1,5 ГВт для питания дата-центров. Также недавно сообщалось, что Oklo и RPower займутся развитием гибридных электростанций для ЦОД, которые сначала будут работать исключительно на природном газе, а потом постепенно переключатся на малые модульные реакторы Oklo. В текущей ситуации операторы ЦОД, возможно, не смогут выполнить свои природоохранные обязательства — но с политикой новой администрации это может и не стать проблемой.

22.01.2025 [15:25], Руслан Авдеев

Microsoft присоединилась к облачному альянсу CISPE, который годами боролся с нейНовым членом ассоциации CISPE, объединяющей преимущественно небольших облачных провайдеров Европы, стала компания Microsoft. Примечательно, что европейская структура ранее неоднократно подавала жалобы на IT-гиганта в связи с антиконкурентными практиками в области лицензирования ПО, сообщает The Register. Впрочем, не все в CISPE довольны появлением нового участника, а по словам одного из экспертов, теперь мелкие провайдеры выглядят как «марионетка Microsoft». Целью создания CISPE декларируется содействие облачным сервисам в Европе, где сегодня доминируют AWS, Microsoft и Google, которым в совокупности принадлежит более 70 % рынка облаков. В CISPE подтвердили, что Microsoft станет 39-м партнёром. Препятствий к этому нет — группа включает представителей облачных бизнесов региона, включая гиперскейлеров вроде AWS. В ассоциации заявляют, что это шаг к росту CISPE и есть много областей, где цели всех организаций совпадают. Среди них, к примеру, автоматизация выполнения нового европейского закона, упрощающего переход из облака в облако. Совет директоров CISPE, состоящий из десяти человек, проголосовал за присоединение Microsoft, хотя решение было принято не единогласно. Против предсказуемо выступила AWS, которая, в частности, не согласна с практиками соперника в области использования ПО в облаках. В самой Microsoft приветствовали решение CISPE принять заявку на роль неголосующего члена и пообещали сконцентрироваться на построении конструктивного партнёрства, способного поддержать европейских поставщиков облачных услуг. Разумеется, невозможность Microsoft голосовать отчасти успокоила другие компании, чей бизнес несопоставим с масштабами работы Microsoft. В своё время CISPE (и отдельно AWS) неоднократно критиковали практику лицензирования ПО Microsoft, которая подразумевает в разы более высокую плату за использование некоторого ПО компании вне Azure. В ноябре 2022 года CISPE подала жалобу в Еврокомиссию, но после длительных переговоров Microsoft склонила большинство членов структуры к заключению соглашения об урегулировании конфликта с возможной выплатой до €30 млн ($31 млн), предоставлением улучшенной версии Azure Local (ранее Azure HCI Stack) и приостановкой лицензионных аудитов Microsoft на два года. Примечательно, что Google тоже пыталась присоединиться к CISPE и даже предлагала многомиллионные суммы и облачные кредиты в обмен, желая получить место в совете директоров ассоциации и продолжить борьбу с Microsoft в правовом поле. Это не нашло отклика у участников CISPE. Позже Google присоединилась к группе Open Cloud Coalition (OCC), которую в Microsoft называют «лоббистским фронтом» — она призывает положить конец политике «ограничительного лицензирования». Ранее тактику продаж Microsoft называли «налогом на программное обеспечение». Так, в CISPE заказывали исследование, показавшее, что госсектор и бизнес в Европе ежегодно переплачивает до €1 млрд (чуть более $1 млрд) за запуск разных типов ПО Microsoft в облаках за пределами Azure. С тех пор Google уже подавала жалобу, связанную с этой проблемой, в Еврокомиссию.

22.01.2025 [13:35], Руслан Авдеев

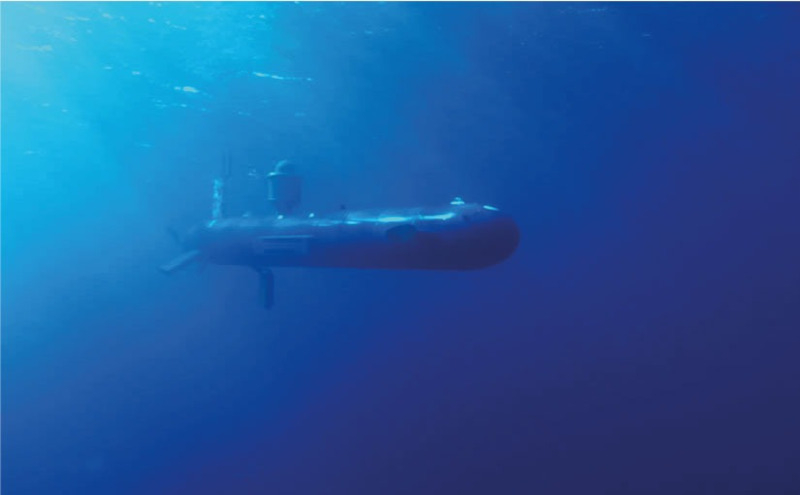

Германия поставила на боевое дежурство израильский подводный беспилотник Blue Whale для патрулирования БалтикиГермания запустила подводный беспилотный аппарат для патрулирования акватории Балтийского моря, сообщает Datacenter Dynamics. Беспилотник Blue Whale разработан израильской военно-промышленной компанией Elta Systems и поставлен в Европу в связи с недавними обрывами кабелей на Балтике. Elta Systems, основанная более 50 лет назад, поставляет решения для военных ведомств, правоохранительных органов и иных смежных структур. Продукцию компании можно использовать под землёй, на суше, в море и даже в небе и в космосе. Пятитонный 11-метровый дрон Blue Whale способен двигаться со скоростью до 13 км/ч на глубине до 300 м и может использоваться для обнаружения подозрительных судов и мин. Он оснащён гидролокатором с синтезированной апертурой для сканирования морского дна с высоким разрешением и гидролокатором с боковой решёткой для обнаружения судов.

Источник изображения: Elta В числе повреждённых в последние месяцы кабелей — энергетический Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, три интернет-кабеля, соединяющие эти страны, а также оптоволокно между Финляндией и Германией. В происшествии искали «российский след» и даже арестовали судно Eagle S, перевозившее российскую нефть, но достоверных свидетельств причастности, похоже, нет. Ещё один инцидент с повреждением кабелей на Балтике произошёл в ноябре того же года по вине судна Yi Peng 3.

Источник изображения: Elta Это стало предлогом для стран НАТО выступить с инициативой Baltic Sentry для защиты региона от вероятных противников. Швеция выделила на эти нужды три судна и самолёт. Предполагается, что аппараты вроде Blue Whale позволят значительно расширить возможности немецких ВМС в сфере мониторинга Балтийского моря и обнаружении подводных лодок, обойдясь без использования дорогих пилотируемых систем. |

|