Лента новостей

|

01.10.2024 [21:45], Владимир Мироненко

«Группа Аренадата» привлекла 2,7 млрд рублей в ходе IPOПАО «Группа Аренадата» (Группа Arenadata), российский разработчик ПО для систем управления и обработки данных, объявило об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO), прошедшего по верхней границе ценового диапазона. Сообщается, что «Группа Аренадата» стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. Стоимость акции составила 95 руб., а оценка рыночной капитализации компании достигла 19 млрд руб. В ходе IPO со стороны текущих акционеров было предложено 28 млн акций на сумму около 2,7 млрд руб. по цене IPO, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. В результате IPO акционерами группы стали около 30 тыс. частных инвесторов. Акции были распределены между категориями инвесторов в следующей пропорции: 57 % получили институциональные инвесторы, 27 % — розничные инвесторы и 16 % — партнёры продающих акционеров. Аллокация (распределение акций) розничным инвесторам составила около 5 %. Каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции, те, кто подал более 10 заявок, не получили аллокации. Как отметил в интервью «Агентству Бизнес Новостей» представитель ПАО «Группа Аренадата», на размер аллокации повлиял «размер сделки, повышенный интерес как со стороны институциональных инвесторов — крупнейших УК, инвестиционных фондов, так и со стороны частных инвесторов». По данным «Агентства Бизнес Новостей», в ходе IPO Iva Technologies аллокация среди розничных инвесторов составила 5–10 %, столько же у IT-компании Positive Technologies и 4 % — у «Группы Астра». После выхода на биржу доля акций в свободном обращении (free-float) составит порядка 14 % от акционерного капитал группы. Акции под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Первые торги акциями «Группы Аренадата» прошли сегодня, 1 октября 2024 года. Компания была основана в 2015 году как дочерняя структура IBS, но впоследствии отделилась от родительской компании. В 2017 года компания представила свой первый продукт — Arenadata Hadoop. В дальнейшем на рынок были выведены Arenadata DB, Arenadata QuickMarts, Arenadata Cluster Manager, Arenadata Streaming, Arenadata Postgres и т.д. По состоянию на 2023 году объём данных на платформе Arenadata превысил 60 Пбайт.

01.10.2024 [17:53], Руслан Авдеев

KT Corporation заключила с Microsoft многомиллиардную сделку в сфере ИИЮжнокорейская KT Corporation и Microsoft заключили «многомиллиардную» сделку о развитии ИИ-систем в Южной Корее. В частности, KT Telecom в течение 15 лет вложит $450 млн в сетевую инфраструктуру и ЦОД, которой воспользуется Microsoft. Microsoft, в свою очередь, будет отвечать за персонал и IT-инфраструктуру. Первое соглашение о стратегическом партнёрстве между компаниями было подписано ещё летом 2024 года, KT Telecom и Microsoft создадут кастомизированную версию ИИ-модели OpenAI GPT-4o, а также изучат создание малых языковых моделей Microsoft Phi. KT предоставит наборы данных, которые позволят адаптировать модели к корейскому языку и культуре. Они будут использоваться как для внутренних нужд KT, так и в качестве основы для вертикально интегрированных B2B-решений в различных отраслях. Также компании займутся развитием суверенных облаков на базе платформы Microsoft Cloud for Sovereignty для регулируемых отраслей вроде государственного и финансового секторов. Кроме того, будет создан центр совместных инноваций, направленный на создание ИИ-решений для цифровой трансформации. Microsoft поможет обучить 19 тыс. сотрудников KT навыкам работы с облачными технологиями и ИИ.

Источник изображения: Microsoft Как сообщают в Microsoft, сотрудничество поможет объединить отраслевой опыт KT Telecom с возможностями технологического стека Microsoft, от Azure AI до Microsoft 365 Copilot. Вместе компании смогут ускорить ИИ-трансформацию корейских организаций как в частном, так и в государственном секторах, а также обеспечить новый опыт на основе ИИ для миллионов потребителей. В 2017 году Microsoft ввела в эксплуатацию два облачных региона в Южной Корее — Центральный и Южный регионы в Сеуле и Пусане соответственно. В 2021 году в Сеуле добавлены дополнительные зоны доступности. Конкурирующий с KT конгломерат SK Group также активно вкладывается в развитии ИИ, но в то же время прилагает немалые усилия по импортозамещению американских технологий.

01.10.2024 [15:39], Руслан Авдеев

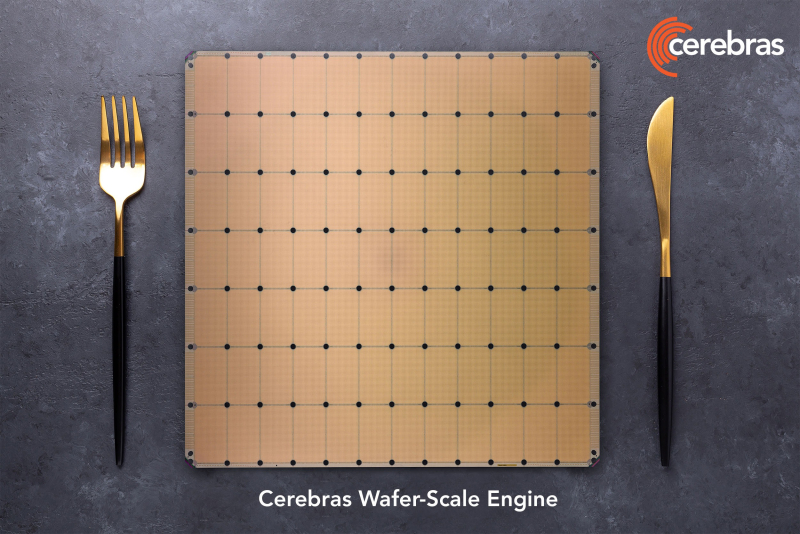

Конкурент NVIDIA — Cerebras Systems выходит на IPO на биржу NasdaqСтартап Cerebras Systems Inc., разрабатывающий ИИ-суперускорители размером с целую кремниевую пластину, подал заявку для выхода на публичные торги. По данным Silicon Angle, шаг вполне ожидаемый — компания подала проект документации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) ещё летом текущего года. На прошлой неделе сообщалось, что компания надеется привлечь в ходе IPO от $750 млн до $1 млрд, а оценочная стоимость компании составит до $8 млрд. На Nasdaq компания намерена выйти под тикером CBRS. Флагманским продуктом компании является суперчип WSE-3 с 4 трлн транзисторов, формирующих 900 тыс. ядер и 44 Гбайт SRAM. Компания утверждает, что WSE-3 может обучать ИИ-модели значительно быстрее, чем традиционные чипы. При этом энергоэффективность WSE-3 значительно лучше, поскольку один большой чип просто эффективнее во всех отношениях множества более компактных. Компания поставляет WSE-3 в составе модуля CS-3 размером с небольшой холодильник, также вмещающего и охлаждающее оборудование, модули питания и прочие компоненты. Клиенты могут использовать до 2048 CS-3 в одном ИИ-кластере.

Источник изображения: Cerebras Cerebras пока не приносит прибыли, но рассчитывает на быстрый рост выручки. С 2022 по 2023 годы продажи компании выросли более чем втрое с $24,62 млн до $78,7 млн. Чистый убыток за те же периоды составил $177,72 млн и $127,16 млн соответственно. В 2024 году за первые шесть месяцев выручка составит $136,4 млн при убытке $66,6 млн. Однако отмечается очень большая концентрация продаж — 87 % продукции в I полугодии предназначалось компании G42 (ныне Core42) из ОАЭ. Более того, этот же заказчик до середины следующего года закупит ускорителей на почти $1,5 млрд. При этом у G42 есть 5 % акций Cerebras, столько же имеется только у основателя компании Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman). Среди других известных инвесторов есть глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) также является акционером Cerebras, как и сооснователь Sun Microsystems Энди Бехтольшайм (Andy Bechtolsheim). Впрочем, Cerebras уже готовится сотрудничать с Aramco и другими компаниями. В документах, посвящённых выходу на IPO, Cerebras заявила, что намерена сохранить рост выручки, привлекая больше клиентов и расширяя технологическое портфолио, создавая новые продукты и форм-факторы. Ещё одним потенциальным источникам роста стал недавний запуск облачного сервиса для инференса. При этом Reuters сообщает, что ранее в этом году некоторые инвесторы ушли с рынка акций ИИ-компаний из-за опасений того, что тот слишком раздут. Попытка Cerebras выйти на IPO покажет, сохранился ли в должной мере интерес к отрасли. Компанию поддерживает ряд крупных инвесторов, включая Abu Dhabi Growth Fund и Coatue Management. Андеррайтерами предложения, помимо прочих, являются Citigroup, Barclays, UBS Investment, Wells Fargo Securities и Mizuho.

01.10.2024 [15:18], Руслан Авдеев

1 октября в России отмечают День работников отрасли ЦОДВ 2021 году на Съезде Ассоциации участников отрасли центров обработки данных было решено назначить 1 октября Днём работников отрасли ЦОД. Теперь профессиональный праздник отмечается тысячами причастных по всей стране. Трудно переоценить значение дата-центров для современного мира — на их работу завязаны все ключевые отрасли, от медицины до развлечений, промышленности и госслужб. Опосредованно праздник касается и всех жителей страны — любой пользователь мессенджера или электронного почтового ящика пользуется достижениями индустрии ЦОД.

Источник изображения: База знаний отрасли ЦОД Праздник, который участники съезда учредили 7 октября 2021 года, появился неспроста — за последние пару десятилетий отрасль ЦОД претерпела кардинальные изменения и теперь является зрелым участником национальной и мировой экономики. Хотя непосредственно дата-центры обслуживают тысячи человек, людей, задействованных в смежных отраслях тем или иным образом, в разы больше. Дата выбрана большинством голосов участников съезда. Именно 1 октября 1959 года главой Госплана СССР Алексеем Косыгиным подписан указ о создании Вычислительного центра при Госплане СССР (№597), а здание вычислительного центра (ВЦ) Госплана в Москве фактически стало первым ЦОД в стране. Хотя рынок ЦОД развивается в России стремительными темпами, праздник пока ожидает признания на государственном уровне. Когда отрасль получит отдельный код ОКВЭД, Ассоциация, вероятно, представит властям предложение установить праздник официально. А пока поздравляем всех причастных!

01.10.2024 [10:12], Сергей Карасёв

Huawei представила All-Flash массивы OceanStor Dorado V7Компания Huawei анонсировала системы хранения данных OceanStor Dorado следующего поколения (V7), относящиеся к классу All-Flash. В семейство вошли модели high-end-класса OceanStor Dorado 8000/18000, решения среднего уровня OceanStor Dorado 5000/6000, а также версия начального уровня OceanStor Dorado 3000. В основу СХД положена полностью взаимосвязанная архитектура SmartMatrix 4.0 типа «активный — активный», которая обеспечивает стабильную работу систем даже в случае отказа семи из восьми контроллеров. Реализована поддержка протоколов FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, S3, NFS over RDMA.

Источник изображения: Huawei По заявлениям Huawei, решение Dorado 18000 обеспечивает в три раза большую производительность по сравнению с массивами предыдущего поколения, чему способствует разгрузка CPU на аппаратном уровне. В частности, применяются карты SmartNIC на базе DPU для разделения потоков данных и управления. Модернизированный интеллектуальный алгоритм взаимодействия FlashLink между контроллерами и DPU обеспечивает более 100 млн IOPS и «чрезвычайно низкую задержку в 0,03 мс» в системе, насчитывающей до 32 контроллеров. СХД обеспечивают гарантированную доступность данных на уровне 99,9999 %. Кроме того, реализована защита от программ-вымогателей с эффективностью до 99,99 %. Заявлена совместимость между разными СХД на уровне поколений. Это означает, что в одном кластере могут быть задействованы системы V7, ранее выпущенные V6 и будущие V8. Максимальная общая вместимость достигает 500 Пбайт. Интегрированная непрерывная защита данных на уровне ввода-вывода гарантирует, что информация может быть восстановлена в любой момент времени.

01.10.2024 [09:17], Сергей Карасёв

Isambard 2, один из первых Arm-суперкомпьютеров, отправился на покой30 сентября 2024 года, по сообщению Datacenter Dynamics, прекращена эксплуатация британского вычислительного комплекса Isambard 2. Это был один из первых в мире суперкомпьютеров, построенных на процессорах с архитектурой Arm. Система отправилась на покой после примерно шести лет работы. Isambard 2 назван в честь Изамбарда Кингдома Брюнеля — британского инженера, ставшего известной фигурой в истории Промышленной революции. Проект Isambard 2 реализован совместно компанией Cray, Метеорологической службой Великобритании и исследовательским консорциумом GW4 Alliance, в который входят университеты Бата, Бристоля, Кардиффа и Эксетера. Запуск суперкомпьютера состоялся в мае 2018 года. В основу Isambard 2 положены узлы Cray XC50. Задействованы 64-битные процессоры Marvell ThunderX2 с архитектурой Arm v8-A и ускорители NVIDIA P100. Общее количество вычислительных ядер — 20 992. Это одна из немногих систем на базе серии чипов ThunderX.

Источник изображения: Marvell Technology/YouTube «После шести лет службы суперкомпьютер Isambard 2 наконец-то отправляется на пенсию. С мая 2018-го он был первым в мире серийным суперкомпьютером на базе Arm, использующим процессоры ThunderX2. Сегодня ему на смену приходит Isambard 3, содержащий Arm-чипы NVIDIA Grace», — сообщил профессор Саймон Макинтош-Смит (Simon McIntosh-Smith), руководитель проекта, глава группы микроэлектроники в Университете Бристоля. В основу Isambard 3 лягут 384 суперпроцессора NVIDIA Grace. Эта система, как ожидается, обеспечит в шесть раз более высокую производительность и в шесть раз лучшую энергоэффективность по сравнению с Isambard 2. Пиковое быстродействие FP64 у нового суперкомпьютера составит 2,7 Пфлопс при энергопотреблении менее 270 кВт. В дальнейшем вычислительные мощности Isambard 3 планируется наращивать. Комплекс будет применяться при решении сложных задач в области ИИ, медицины, астрофизики, биотехнологий и пр.

30.09.2024 [17:50], Руслан Авдеев

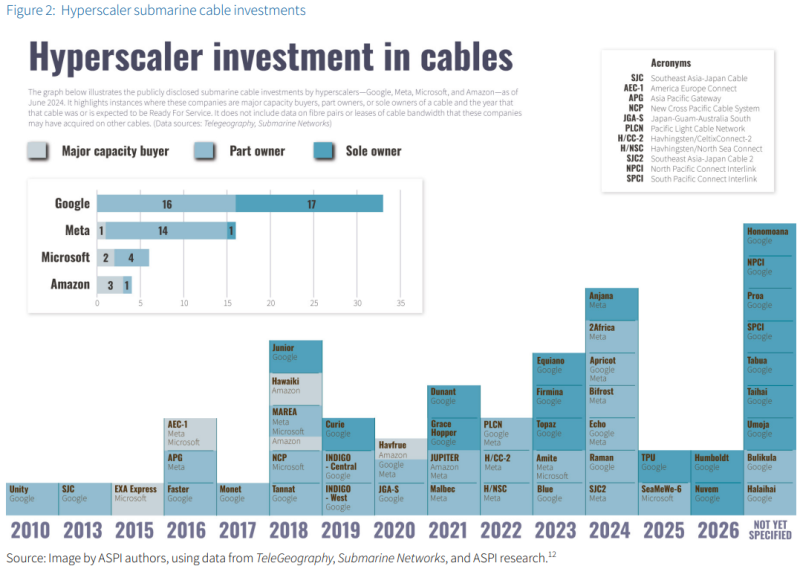

Гиперскейлеры теперь контролируют большинство подводных кабелей мира — это ставит под угрозу открытость и стабильность интернетаЗа последние десять лет ёмкость международных подводных линий связи, контролируемых гиперскейлерами вроде Google, Meta✴, Microsoft и Amazon, выросла с 10 % до 71 %. The Register сообщает со ссылкой на данные Австралийского института стратегической политики (ASPI), что это полностью изменило отрасль и даже поставило критически важную инфраструктуру под угрозу. В ASPI подчёркивают, что влияние гиперскейлеров всё ещё не рассматривается всерьёз. Тем временем крупнейшие IT-компании из пользователей кабелей превращаются в их владельцев. Более того, именно рост их сервисов является драйвером роста кабельной инфраструктуры. Это имеет как положительную, так и негативную стороны. По данным Telegeography, Google стала совладельцем 33 подводных кабелей, Meta✴ — 13 кабелей, Microsoft — пяти, а Amazon — четырёх. В результате гиперскейлеры получили контроль за всей цепочкой предоставления интернет-услуг, от создания контента до хранения, обработки и передачи информации.

Источник изображения: Jim Beaudoin/unsplash.com Страдают и прежние операторы связи, доля которых стремительно уменьшается. Они просто неспособны конкурировать с немыслимыми ресурсами мегакорпораций. Тем более что запасы кабелей и ресурсы для их выпуска весьма ограничены. В результате именно крупные игроки обычно решают, какова будет пропускная способность кабелей и где именно их следует прокладывать. В ASPI утверждают, что раньше цифровые магистрали соединяли города, служившие местами подключения к наземным линиям связи, но теперь владельцы в первую очередь обеспечивают связью свои или партнёрские дата-центры. Хотя в целом прогресс сулит пользователям даже некоторые выгоды, общий уровень контроля IT-инфраструктуры гиперскейлерами поднимает серьёзные вопросы, в том числе связанные с безопасностью и риском масштабных сбоев. В случае компрометации сетей последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до подрыва глобальных коммуникаций. Кроме того, гиперскейлеры могут отдать предпочтение трафику собственных сервисов в ущерб конкурентам. Последствия сверхконцентрации ресурсов у той или иной IT-компании можно оценить по недавнему глобальному сбою ОС Windows, коснувшемуся более 8 млн компьютеров. Усугубляют ситуацию и геополитические факторы. Те или иные страны способны не только повредить чужую интернет-инфраструктуру, как, предположительно, произошло в Красном море, но и финансировать кабели в других странах, распространяя своё влияние. Например, в своё время Соломоновы Острова выбрали Huawei Marine для прокладки подводного кабеля до Австралии. Однако последняя буквально вытеснила Huawei из проекта, сославшись на проблемы безопасности, и сама выделила $74 млн на строительство. США, Австралия, Китай и Япония часто финансируют строительство кабелей в Тихом океане, а вмешательство гиперскейлеров только усложняет ситуацию. В ASPI подчёркивают необходимость установления контроля над отраслью со стороны властей с корректировкой нормативной базы и регулярным надзором, предотвращающим антиконкурентное поведение и действия вопреки интересам национальной безопасности. Недавно эксперты и политики на встрече в Сингапуре озвучили простую истину — фактически важнейшая инфраструктура сегодня передана на аутсорс частным компаниям, почти свободным от законов и ответственности за распространяемый контент.

30.09.2024 [14:55], Андрей Крупин

Платформа для промышленной безопасности Kaspersky Industrial CyberSecurity получила крупное обновление«Лаборатория Касперского» сообщила о выпуске обновлённой платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), объединяющей как мониторинг и обнаружение вторжений в промышленной сети (KICS for Networks), так и защиту рабочих мест с встроенной технологией EDR (KICS for Nodes). Решение обеспечивает комплексную защиту систем автоматизации и управления производством на всех уровнях. Обновлённая платформа KICS позволяет проводить аудит настроек безопасности, а также отслеживать изменения с помощью агентного и безагентного опроса хостов Windows и Linux, сетевых устройств и программируемых логических контроллеров для сбора конфигураций. Также продукт может определять новые типы активов — установленное ПО, исправления, списки локальных пользователей и обнаруженные исполняемые файлы. Компонент KICS for Nodes, установленный на хосте (Windows и Linux), передаёт информацию о них KICS for Networks с периодическими обновлениями. Это позволяет автоматически фиксировать изменения в сети и получать оповещения в случае отклонений.

Компоненты Kaspersky Industrial CyberSecurity (источник изображения: «Лаборатория Касперского») В дополнение к вышеперечисленному в новую версию KICS включены инструменты активной опроса устройств по расписанию и построения топологии сети. Также сообщается о расширении возможностей для поиска аномалий в сетях и системах объектов энергетики, интеграции с Kaspersky SD-WAN и коммутаторами на базе Cisco IOS. Благодаря тесной интеграции с SIEM-системой Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity позволяет реализовывать больше сценариев взаимодействия с решениями сторонних поставщиков и расширить действия по расследованию и реагированию. Это также позволяет защищать бизнес не только в промышленной среде, но и в той части, где промышленная среда пересекается с корпоративной, тесно взаимодействуя с корпоративной XDR-платформой Kaspersky Symphony XDR.

30.09.2024 [13:34], Руслан Авдеев

Google Cloud подала жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентную практику лицензирования Microsoft

google

google cloud platform

microsoft

microsoft azure

software

европа

евросоюз

конкуренция

лицензия

облако

В Google Cloud всерьёз взялись за юридические разбирательства с облачными сервисами Microsoft. По данным блога Google, переход клиентов в облака снизил расходы бизнеса, обеспечил сервисы с большим охватом и даже стал основой для появления новых европейских компаний. Тем временем методы лицензирования, навязывающие одного поставщика услуг, ограничивают использование новых возможностей в Европе. В Google утверждают, что Microsoft годами привязывала клиентов к Teams, даже если те хотели бы перейти к другим решениям. Теперь компания пытается привязать их к облаку Azure по той же схеме — условия лицензирования препятствуют переносу рабочих нагрузок из облака Microsoft в облака конкурентов, хотя технические препятствия для этого отсутствуют. Microsoft, как считают в Google, является единственным поставщиком «кабальных» облачных услуг. Практика компании ведёт к потерям европейскими предприятиями не менее €1 млрд/год, подавлению конкуренции, ограничениям для дистрибуторов и партнёров и т.д. Google заявила, что пыталась напрямую наладить диалог с Microsoft о честном и открытом лицензировании в облаке, выступив от имени клиентов и партнёров, боящихся заявлять о чём-либо самостоятельно из страха репрессий со стороны Редмонда. Тем не менее, Microsoft предпочла заключить сделки с несколькими облачными европейскими компаниями вместо того, чтобы менять саму практику нечестного лицензирования. Теперь Google вынуждена обратиться в Еврокомиссию.

Источник изображения: Mimi Thian/unsplash.com Как утверждают в Google, ключевое место в стратегии привязки клиентов к Azure играет Windows Server, необходимое ПО для многих IT-сред, приносящее Microsoft миллиарды долларов. Изначально платившие за лицензии Windows Server бизнесы и органы власти имели право запускать ПО на любом оборудовании, на машинах HP, Dell, Lenovo и др. С развитием облачных сервисов многие европейские клиенты пожелали перенести свои лицензионные продукты в сторонние облака, и Microsoft поначалу даже позволяла делать это без особых проблем. После того, как конкуренция с Azure обострилась, компания ввела новые правила, заметно ограничившие выбор клиентов. В 2019 году компания ввела новые условия лицензирования с большими штрафами для желающих пользоваться Windows Server в облаках Google Cloud и AWS — таким клиентам придётся, по данным Microsoft, заплатить впятеро больше, а те, кто не изменят своих решений даже после этого, придётся столкнуться с другими препятствиями, мешающими работе, говорит Google. По данным исследования председателя Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) Фредерика Женни (Frédéric Jenny), клиенты из Евросоюза столкнулись с высокими скрытыми расходами из-за ограничительной практики лицензирования Microsoft, включающей далеко не только завышение цен. В результате случается вынужденный перерасход средств налогоплательщиков, «перетягивание» денег, которые можно было бы потратить на инвестиции, а также замедление цифровой трансформации. Подавляются инновации и конкуренция из-за невозможности использовать несколько облаков сразу, включая предложения европейских бизнесов. В Google подчёркивают, что после изменений лицензионных правил 2019 года доля Microsoft на облачном рынке резко выросла, в первую очередь за счёт европейских конкурентов. Страдает и безопасность. Как показал сбой, связанный с ПО компании CrowdStrike, затронувший миллионы компьютеров по всему миру, тактика Microsoft может привести к единовременному отказу ПО без резервных площадок. Кибератаки становятся более частыми, а исследование Prescient показало, что антиконкурентное лицензирование ведёт к высоким премиям, связанным с киберстрахованием, высоким расходам на реагирование на инциденты и облачные сервисы в целом. В Google Cloud заявляют, что предлагают клиентам «справедливое и прозрачное» лицензирование, компания выступает пионером в сфере мультиоблачных инфраструктур. Кроме того, Google Cloud первой предложила решения, обеспечивавшие европейским клиентам «облачный суверенитет». Не предусмотрена и плата за смену облачного провайдера. Ранее сообщалось, что Google предлагала деньги европейским облачным компаниям из ассоциации CISPE, имевшим претензии к Microsoft, чтобы те не отзывали их. Тем не менее, пока значимых результатов добиться не удалось, а мелкий европейский бизнес не пошёл на конфронтацию, оставив в одиночестве AWS и Google Cloud.

30.09.2024 [11:21], Руслан Авдеев

63 тыс. серверов: глава «Сбера» назвал компанию крупнейшим потребителем микроэлектроники в России«Сбер» назван владельцем самого большого парка вычислительных мощностей в России, сообщает портал «1 Прайм» со ссылкой на главу «Сбера» Германа Грефа, выступавшего на форуме «Микроэлектроника-2024». По словам последнего, бизнес компании стал главным потребителем микроэлектроники в России. Как заявил Греф, в четырёх ЦОД размещено более 63 тыс. серверов различного назначения. Глава бизнес-структуры отметил, что «Сбер» стал и крупнейшим «потребителем» специалистов, связанных с микроэлектроникой. По словам бизнесмена, консалтинговые компании прогнозируют дефицит специалистов в сфере микроэлектроники, который продлится до 2030 года, нехватка составит приблизительно миллион человек. По расчётам «Сбера», в России речь идёт о дефиците 50 тыс. человек, даже если плановый рост учтут при подготовке специалистов в вузах. Греф отметил, что сегодня управляемая им организация уже сотрудничает с кафедрами российских вузов, отбирая и помогая готовить талантливых специалистов, в том числе на практике.

Источник изображения: Сбер Стоит отметить, что «Сбер» стал не только потребителем микроэлектроники, но и активно развивает собственное производство, а также занимается ключевым ПО. Например, только по последним данным компания организовала производство собственных серверов, намерена создать собственную ERP-систему как альтернативу SAP, а до конца года намерена полностью отказаться от иностранных СУБД на объектах критической инфраструктуры. |

|