Материалы по тегу: россия

|

10.02.2026 [15:47], Сергей Карасёв

«Инферит ИТМен» проведет онлайн-марафон защиты ИТ-инфраструктурыС 16 по 20 февраля команда «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) проведёт онлайн-марафон, посвящённый защите и прозрачности ИТ-инфраструктуры компаний. В течение пяти дней эксперты поделятся, почему в организациях возникает неучтённое программное обеспечение, как формируются теневые ИТ (Shadow IT) и каким образом отсутствие контроля над ИТ-активами приводит к утечкам данных, юридическим рискам и перерасходу бюджета. Марафон ориентирован на ИТ-руководителей, специалистов по информационной безопасности и управлению ИТ-инфраструктурой, которые хотят лучше понимать, что происходит в их инфраструктуре, и выстроить контроль над ИТ-активами без ущерба для работы бизнеса. «Мы создаём пространство не для обсуждения теоретических угроз, а для обмена рабочими инструментами. Наша задача — чтобы после марафона каждый участник чётко понимал свою точку входа в решение проблемы и мог начать действовать», — отмечают организаторы.

Источник изображения: «Инферит ИТМен» Во многих компаниях отсутствует прозрачное понимание, какие устройства и программное обеспечение фактически используются в работе. Зачастую учёт ведётся формально, а на практике часто сохраняется разрыв между тем, что должно быть по документам, и тем, что реально эксплуатируется. Это создаёт юридические, информационные и финансовые риски: от использования нелицензионного или устаревшего ПО до сложностей с соблюдением требований регуляторов и внутренних политик безопасности. Отдельное внимание в рамках марафона будет уделено управленческим причинам появления теневых ИТ. Эксперты разберут, почему одних запретов и формальных регламентов недостаточно, как скорость бизнес-процессов влияет на появление теневых ИТ и с чего на практике начинается системное снижение ИТ-рисков. Подробности и регистрация по ссылке.

06.02.2026 [22:30], Андрей Крупин

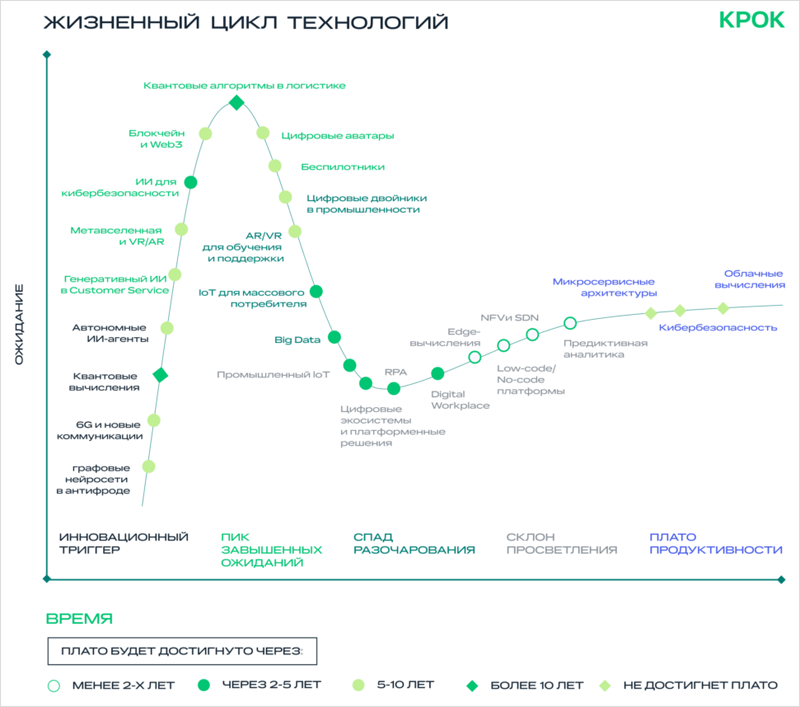

Названы 26 ключевых технологий, которые в ближайшие 5 лет получат широкое применение в российском бизнесеКомпания «Крок» представила результаты исследования 26 ключевых технологических направлений, которые в ближайшие пять лет станут основой для трансформации отечественного бизнеса. В основу проделанной специалистами компании работы легли интервью с руководителями крупного бизнеса, полуторагодовой мониторинг событий, открытых источников и закрытого обмена инсайтами между аналитическими агентствами на IT-рынке. Согласно исследованию, в России на плато продуктивности (технологии, которые уже применяются массово и приносят реальную пользу) вышли облачные вычисления, кибербезопасность и микросервисные архитектуры. Отечественный рынок движется к гибридным облакам, объединяющим публичные и частные среды, а также к мультиоблачным стратегиям, снижающим зависимость от одного провайдера. В части кибербезопасности эксперты ожидают до 2030 года распространение подходов Zero Trust, автоматизацию реагирования на инциденты, рост важности защиты облачных сред и цепочек поставок. В области микросервисной архитектуры прогнозируются автоматизация процессов CI/CD и рост популярности решений Service Mesh, которые упрощают управление распределёнными приложениями. В каждом из направлений аналитики предсказывают широкое внедрение искусственного интеллекта и тесную интеграцию с облачными платформами.

Источник изображения: пресс-служба компании «Крок» / croc.ru В перспективе ближайших нескольких лет стандартом с ожидаемым выходом на плато продуктивности станут такие направления, как Big Data, IoT, Edge-вычисления и роботизация процессов. Предприятия увидели реальную эффективность этих технологий и активно внедряют их для мониторинга, автоматизации и оптимизации процессов. Пилотные проекты постепенно трансформируются в крупные отраслевые решения. Генеративный ИИ, метавселенные и VR/AR начнут приносить реальный экономический эффект в конце десятилетия, уверены в «Кроке». Сейчас после огромного ажиотажа компании столкнулись с ограничениями технологий, высокой стоимостью и нехваткой качественного контента. Однако эти решения в будущем найдут применения в обучении, удалённой работе и производстве. В фазу «Инновационный триггер» (технологии, которые бизнес уже тестирует, но не применяет широко) вошли коммуникационная инфраструктура 6G, ИИ-агенты и графовые нейросети для антифрода. В настоящий момент эти технологии только завоёвывают доверие корпоративного сектора, а их широкое коммерческое применение в России ожидается не ранее 2028 года.

05.02.2026 [13:54], Руслан Авдеев

В Москве закончилась электроэнергия для новых дата-центровОператоры ЦОД в Москве столкнулись с критической проблемой — управляющие энергосетями компании отказываются заключать договоры на подключение новых объектов, поскольку свободных мощностей в городе больше нет. Они или зарезервированы крупными игроками на 2026–2028 гг., или уже используются, сообщают «Ведомости». По данным экспертов, постановление правительства №861 гарантирует недискриминационный доступ к электросетям и, если энергии недостаточно, её должны предложить оператору дата-центра в меньшем объёме, но оператору меньший объём не нужен. Конкурентами ЦОД выступают и другие промышленные потребители энергии, имеющие равные права на подключение. Но и в случае одобрения нередко условием для подключения становятся неподъёмные для владельцев ЦОД расходы на самоподключение и затраты на реконструкцию высоковольтных сетей. «Порог вхождения» дополнительно поднимет ожидаемое введение правила «бери или плати», предполагающее оплату не по фактической нагрузке, а по максимальной выделенной мощности для новых потребителей 670+ кВт.

Источник изображения: Viktor SOLOMONIK/unsplash.com При этом новые мощности генерации в Москве и ближайшем Подмосковье появятся только в 2027–2030 гг. и даже в этом случае по мнению экспертов не исключаются задержки. Новые высоковольтные линии к действующим электростанциям должны быть построены в 2030–2032 гг., поэтому беспрепятственное подключение ЦОД к электросетям в Москве и окружающем регионе в кратко- и среднесрочной перспективе невозможно. По оценкам iKS-Consulting, летом прошлого года московские ЦОД были заполнены примерно на 95 %, а свободная мощность в столичном регионе не превышает 1,4 тыс. стоек. Избыток энергомощностей есть в других регионах, особенно в Сибири, но там в основном размещаются небольшие корпоративные ЦОД, а локальный спрос невелик — основная масса пользователей сосредоточена в Москве и Подмосковье, поэтому обслуживать их из, например, дальневосточного ЦОД нецелесообразно. По данным «Ведомостей», регионы сами жаловались на нежелание крупных игроков рынка выходить в регионы со своими ЦОД, поскольку для них это невыгодно. Кроме того, без значимых инвестиций в сетевую инфраструктуру трафик всё равно будет проходить через Москву, что только ухудшит ситуацию с задержками по сравнению с использованием столичных облаков. Вместе с тем, по словам экспертов, новые проекты начали реализовать в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Источник изображения: Roman Purtov/unsplash.com В российском законодательстве уже есть механизмы, стимулирующие инвестиции в дата-центры, например, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Механизм предусматривает возмещение указанных в 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений» фактических затрат на строительство обеспечивающих инфраструктурных объектов, а также на погашение процентов и купонных доходов в размере 50 %. Других значимых законодательных стимулов для построения ЦОД в регионах пока нет, а вот препятствия есть. По данным iKS-Consulting, в 2024 году введено в эксплуатацию более 11 тыс. стойко-мест в коммерческих ЦОД, в 2025 году — порядка 5 тыс. Шесть новых крупных объектов открыли в 2024 году, ещё три — в 2025-м. Всего на конец 2024 года насчитывалось около 200 ЦОД с 81,2 тыс. стойко-мест, на конец 2025 года, вероятно, насчитывалось около 85,8 тыс. стойко-мест. По прогнозам правительства России, к 2030 году энергопотребление дата-центров в стране вырастет не менее, чем в 2,5 раза до 2,5 ГВт.

04.02.2026 [18:37], Сергей Карасёв

«Рикор» выпустил российские 2U-серверы на базе Intel Xeon Emerald RapidsКомпания «Рикор» анонсировала российские серверы Rikor 7212DSP5 и Rikor 7225DSP5, построенные на аппаратной платформе Intel Xeon Emerald Rapids. Устройства, как утверждается, подходят для решения широко спектра задач, включая виртуализацию, гиперконвергентную инфраструктуру, облачные сервисы, анализ данных, машинное обучение и приложения ИИ. Новинки выполнены в форм-факторе 2U. Допускается установка двух процессоров Xeon и 32 модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 8 Тбайт. Реализована поддержка интерфейса PCIe 5.0. Серверы различаются конфигурацией подсистемы хранения данных: модель Rikor 7212DSP5 рассчитана на 12 накопителей с доступом через фронтальную панель, а модификация Rikor 7225DSP5 — на 25. Прочие технические характеристики пока не раскрываются. Одним из ключевых преимуществ решений производитель называет использование корпусов собственной разработки. Это, как утверждается, обеспечивает контроль качества металла и сборки, а также ускоряет процесс выпуска систем. Кроме того, «Рикор» может предлагать заказчикам уникальные решения по оптимизации внутреннего пространства. В результате, клиенты получают «более гибкие, технологичные и экономически выгодные серверы, наиболее полно соответствующие требованиям по локализации и технологической независимости». Производство серверов осуществляется на роботизированном заводе. «Рикор» уже принимает заказы на новые модели, а их отгрузки начнутся в ближайшее время. Компания гарантирует стабильность поставок.

04.02.2026 [00:15], Владимир Мироненко

Наимпортозамещались: темпы роста продаж отечественного ПО снизились и будут снижаться далееСогласно исследованию ассоциации «Руссофт», темпы роста продаж разработчиков отечественного ПО в прошлом году заметно снизились, и эта тенденция будет наблюдаться в текущем году, пишет Forbes. Если по итогам 2024 года продажи выросли на 28 %, до 1,935 трлн руб., то в 2025-м, по оценкам «Руссофт», темпы роста снизились до 19 % при объёме продаж 2,3 трлн руб., а в 2026 году рост может замедлиться до примерно 5–10 %. «Для российской IT-отрасли 2025 год стал трансформационным в вопросе того, как IT-бизнес будет далее развиваться в нашей стране. Первая волна импортозамещения начинает стихать, имея логические рамки своего масштаба. Охлаждение экономики, вызванное ростом расходов на оборону и политикой ЦБ РФ по повышению ставки рефинансирования, существенно уменьшило возможности бизнеса по приобретению IT-решений», — назвали в «Руссофт» причины замедления IT-индустрии. Как полагают в ассоциации, улучшить ситуацию позволит рост экспортных продаж. После падения экспорта в 2022–2023 гг. из-за закрытия рынков «недружественных» стран зарубежные продажи в 2024 году начали восстанавливаться (+11 % до 524 млрд руб.), а в 2025 году, по оценкам «Руссофт», выросли на 46 % до 800 млрд руб. Как полагают в ассоциации, роль экспорта ПО будет и дальше расти в корпоративной политике, в первую очередь из-за высокой неопределённости на российском IT-рынке. «Из-за ограниченности размеров российского рынка и закономерного сокращения импортозамещения участники рынка продолжат активно смотреть на рынки дружественных стран, стремящихся сформировать свой технологический суверенитет», — прогнозирует «Руссофт». В исследовании ассоциации также указан перечень трендов, которые будут определять жизнь и развитие отрасли ПО в России в нынешнем году. Например, участников рынка ждет оптимизация затрат и бюджетов в связи с изменениями налогового регулирования, происшедшими осенью 2025 года. Меняются и бизнес-модели, становясь всё более гибридными — это и софт, и услуги, и консалтинг. Также на росте продолжит сказываться дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, в «Руссофте» назвали такие тренды, как развитие кросс-отраслевых решений и гибкость по отношению к заказчикам, разработка глубоко специализированных решений для конкретных вертикалей (финтех, GovTech, агротех) и формирование новых IT-экосистем вокруг крупных российских IT-игроков на базе отечественного системного ПО и инфраструктуры. Что касается рыночных наблюдателей, то они большей частью связывают замедление темпов роста с высокой ставкой Центробанка и эффектом высокой базы, считая, что рост отрасли на 24–28 % в 2024–2025 гг. был «во многом аномальным» и не мог сохраняться продолжительный период. Замедление до 5–10 % в 2026 году скорее говорит о нормализации рынка, чем о кризисе отрасли, утверждает один из экспертов.

03.02.2026 [14:45], Руслан Авдеев

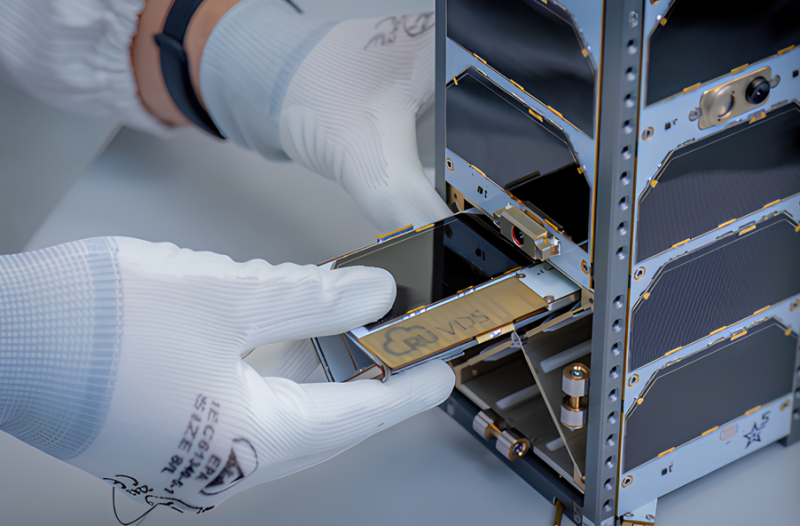

Спутник-платформа RuVDS для разработки космического ПО успешно выведен на орбитуРазработанный ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5») материнский космический аппарат Mule 4T успешно вывел на орбиту спутник-платформу RUVDSSat1 российского хостинг-провайдера RuVDS, предназначенную для тестирования ПО в космосе и выполнения других испытательных задач. Все спутники формата TriSAT, в том числе RUVDSSat1, управляются ОКБ с Земли. Пуск всех аппаратов TriSAT состоялся 28 декабря 2025 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». С этого дня до начала февраля RUVDSSat1 был пристыкован к Mule 4T и функционировал в сервисном режиме. После расстыковки с материнским аппаратом руководство проекта начало испытания аппаратов в самостоятельном полёте. По словам главы RuVDS, с февраля начался самостоятельный орбитальный этап проекта — цель первого этапа достигнута, на орбиту доставлены «лучшие статьи техноэнтузиастов». На следующих этапах планируется предоставить разработчикам ПО для спутников доступ к RUVDSSat1. Пока проводится подготовка, после неё аппарат начнёт выполнять обязанности «спутника-платформы». Расчётный срок службы аппарата RUVDSSat1 составляет 1 год. По словам ОКБ «Пятое поколение», пуск можно назвать успешным в полной мере, поскольку Mule 4T штатно вывел нагрузку на целевые орбиты. Принадлежащий RUVDS спутник перешёл к автономной работе и лётных испытаний. Пока ОКБ ожидает подтверждения лётных характеристик по результатам программы испытаний. Возможные отклонения параметров и режимов, получив телеметрию, проанализирует наземная команда. Миссия, в рамках которой планируется реализовать несколько инициатив, направленных на отработку перспективных IT-решений для космоса, носит научно-исследовательский характер. Компания RuVDS известна необычными проектами. Например, ещё в 2024 году сообщалось, что она развернёт ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике, сбросив оборудование с борта самолёта. Летом 2025 года она запустила виртуальный ЦОД на мощностях «Ростелекома» в Заполярье. А свой первый т.н. тайнисат компания запустила в 2023 году.

02.02.2026 [23:44], Андрей Крупин

Экология в приоритете: проект энергоэффективного ЦОД МТС получил прописку в федеральном реестре углеродных единицКомпания «Мобильные ТелеСистемы» сообщила о регистрации проекта «Строительство ЦОД с энергоэффективной системой охлаждения на площадке ПАО "МТС"» в российском национальном реестре углеродных единиц. Проект энергоэффективного дата-центра реализован МТС на территории модульного ЦОД в Тосненском районе Ленинградской области. В основе проектного решения лежит использование энергоэффективной адиабатической системы охлаждения для сокращения показателей удельного потребления энергоресурсов на единицу произведённого холода. Ожидается, что в перспективе до 2032 года проект позволит сократить выбросы парниковых газов совокупным объёмом 1375 тонн СО2-эквивалента. «Ленинградский модульный ЦОД МТС — первый климатический проект в российской телеком-отрасли. Согласно углеродной стратегии, наша цель — снижение углеродоемкости на 60 % к 2030 году по сравнению с 2021 годом, и мы рассчитываем, что тиражирование строительства современных ЦОД повысит энергоэффективность компании за счёт снижения потребления электроэнергии. Регистрация проекта в реестре — важный шаг к достижению стратегических задач МТС в области управления выбросами парниковых газов и углеродного менеджмента», — говорится в заявлении оператора.

02.02.2026 [22:50], Владимир Мироненко

В 2025 году в России значительно выросли затраты на закупки серверов и СХД на фоне их удорожанияВ 2025 году российский рынок серверов и СХД вырос почти вдвое, составив 280 млрд руб. с учётом НДС (по данным YADRO), тогда как в 2024 году его объём составил 155 млрд руб. (по данным Fplus), сообщили «Ведомости». По оценкам экспертов, увеличение рынка большей частью связано с удорожанием серверов и их комплектующих. Как отметили в SNDGlobal, при росте совокупного бюджета более чем на 40 % число закупок сократилось, что говорит о повышении среднего чека на сервер или хранилище. Этого мнения придерживаются и в Fplus. По словам представителя Fplus, в реальности рост рынка в деньгах отражает лишь увеличение стоимости устройств, в то время как количество поставляемых серверов стало гораздо меньше. Одной из причин он назвал подорожание памяти, при этом в современных серверах на память может приходиться до двух третей себестоимости конечного оборудования. Также удорожание серверов в 2025 году связано с тем, что российские вендоры стали выпускать модели с дорогими иностранными GPU, добавили в ComNews Group, отметив, что на увеличение стоимости повлияло удорожание и других комплектующих — микросхем памяти или процессоров, от которых зависит примерно 30–50 % стоимости устройства. Ввиду того, что комплектующие импортные, к цене добавляется и довольно высокая стоимость логистики. Львиная доля рынка — около 55–60 % — пришлась на госзакупки по № 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил представитель YADRO. По данным «Тендерплан», совокупная стоимость госзакупок серверов и хранилищ по № 44-ФЗ и 223-ФЗ за II полугодие 2025 года выросла год к году на 42 % на фоне сокращения количества госзакупок — с 5819 закупок на 51,6 млрд руб. во II полугодии 2024 года до 5308 закупок на 72,8 млрд руб. Большей частью закупали российскую технику, хотя было и иностранное оборудование. В некоторых случаях покупатель указывал конкретного вендора, оборудование которого он хотел бы приобрести. В таких закупках во II полугодии 2025 года продукция YADRO указывалась 100 раз против 74 годом ранее, уточнили в «Тендерплане». Общий объём этих закупок увеличился с 4,2 млрд до 7 млрд руб. В свою очередь, закупки серверов и СХД Depo выросли с 603 млн до 1,5 млрд руб., в то время как общее количество закупок – с 81 до 98. Закупки оборудования «Аквариуса» увеличились с 2,6 млрд до 3,1 млрд руб., а «Аэродиска» — снизилась с 1,9 млрд до 886,2 млн руб. На фоне роста закупок отечественного оборудования снизилась доля импортного. По данным «Тендерплана», во II полугодии 2024 года оборудование Huawei упоминалось в 70 закупках на сумму 745,6 млн руб., а во втором полугодии 2025 года — в 60 закупках на 888,7 млн руб. Закупки техники IBM сократились во II полугодии 2025 года относительно того же периода 2024 года с 1,2 млрд до 638,9 млн руб. Закупки оборудования Hitachi остались на уровне 66,9 млн руб. И лишь закупки оборудования Lenovo показали рост, причём значительный — с 776,3 млн руб. в 2024 году до 1,2 млрд руб. в 2025 году.

29.01.2026 [22:49], Андрей Крупин

«Мегафон» построил частную LTE‑сеть протяжённостью более 530 кмОператор «Мегафон» сообщил о завершении масштабного проекта по созданию частной LTE‑сети для предприятия «Эльгауголь», управляющего комплексом активов по добыче и транспортировке угля. Развёрнутая телекоммуникационной компанией сетевая инфраструктура объединила три ключевых объекта угледобывающего холдинга: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку. Это позволило создать крупнейшую в России Private LTE‑сеть протяжённостью более 530 километров, которая обеспечивает голосовую связь, передачу данных, телеметрию и позиционирование техники. Решение позволяет координировать логистику, управлять производственными процессами и внедрять промышленные IoT‑сервисы.

Источник изображения: Lightsaber Collection / unsplash.com Проект реализовывался в несколько этапов. Первый стартовал в 2022 году на месторождении и стал основой для цифровизации производственных процессов предприятия. В 2024 году сеть была модернизирована: расширено покрытие и увеличена скорость мобильного интернета, построены дополнительные базовые станции для работы на труднодоступных участках. Также была запущена вторая очередь проекта в порту «Эльга», что обеспечило полное покрытие производственной зоны. Завершающим этапом стало строительство сети вдоль Тихоокеанской железной дороги от Якутии до Хабаровского края. Специалисты «Мегафона» установили несколько десятков базовых станций, обеспечив мобильное покрытие на всём протяжении железнодорожной линии. Это повысило безопасность и надёжность движения поездов, а также позволило в режиме реального времени контролировать перемещение техники и грузов.

28.01.2026 [15:47], Сергей Карасёв

Мощность подключенных к энергосетям в России дата-центров и майнеров за год выросла на третьВ 2025 году суммарная мощность подключенных к российским энергосетям майнинговых ферм и дата-центров достигла 4 ГВт. Это на треть больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель находился на уровне 3 ГВт. Такие данные, как сообщает ТАСС, обнародовал «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Отмечается, что вклад ЦОД и майнинговых площадок в общую структуру энергопотребления РФ составляет около 2 %. Причём превалирующий объём энергоёмких вычислений приходился именно на добычу криптовалют. Заместитель министра энергетики ранее говорил, что суммарная мощность «полезных» дата-центров в России оценивается в 1,7 ГВт. Это соответствует 42,5 % от общего объёма энергозатрат в области ЦОД и майнинга по состоянию на 2025 год. Соответственно, на майнинговые фермы приходится 57,5 % в рассматриваемом сегменте. По прогнозам Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ, к 2030 году энергопотребление российских дата-центров достигнет 2,5 ГВт. Подчёркивается, что ЦОД играют важную роль в развитии экономики и обеспечении технологического суверенитета страны. По оценкам JLL, сейчас общая мощность ЦОД в мире составляет около 100 ГВт, а к концу десятилетия она удвоится. По оценкам ВТБ, российские дата-центры и майнеры к этом моменту также увеличат энергопотребление в 2,5 раза. Между тем на днях «СО ЕЭС» сообщил, что потребление мощности в энергосистеме России бьет рекорды. 26 января в часы утреннего максимума нагрузки показатель достиг 177,5 ГВт, что на 3,7 ГВт превышает предыдущий абсолютный рекорд, зафиксированный 11 декабря 2023 года. Кроме того, отмечены новые рекордные значения в ЕЭС России, ОЭС Центра и нескольких региональных энергосистемах. Так, в ЕЭС России новый максимум составил 175 118 МВт, что на 3729 МВт выше предыдущего рекорда. Потребление мощности в ОЭС Центра достигло 42 469 МВт, что на 1446 МВт выше прежнего максимума. В энергосистеме Москвы и Московской области потребление выросло до 20 423 МВт — плюс 540 МВт к прошлому рекорду. |

|