Материалы по тегу: software

|

19.03.2025 [17:34], Руслан Авдеев

Google купит стартап Wiz за баснословные $32 млрдКомпания Google объявила о покупке стартапа Wiz Inc., работающего в области информационной безопасности, за $32 млрд., что станет крупнейшей сделкой в истории Google. При этом Wiz в ходе последнего раунда инвестиций в прошлом году была оценена в $12 млрд. Тогда же Google предложила Wiz $23 млрд, но стартап отказался от сделки, заявив о намерении выйти на IPO, сообщает Silicon Angle. Согласно обновлённым данным, Google согласилась выплатить Wiz $3,2 млрд, если сделка не состоится. Например, если ей воспрепятствует один из регуляторов. Некоторые эксперты считают, что именно боязнью блокировки сделки вызван отказ руководства Wiz продать компанию в 2024 году. По слухам, условия новой сделки предполагают, что стартап сможет продолжить действовать независимо в случае, если антимонопольное разбирательство вдруг затянется. Wiz была основана в 2020 году. Двумя годами позже годовая регулярная выручка компании достигла $100 млн, а не так давно, по слухам, выросла до $700 млн. Компания утверждает, что более половины компаний из списка Fortune 100 использует её платформу для обеспечения кибербезопасности. ПО помогает компаниям устранять уязвимости в облачных средах, защищать код разработчиков и отражать кибератаки.

Источник изображения: Google Компания предлагает несколько ключевых продуктов. Wiz Cloud обнаруживает уязвимости вроде неверной конфигурации облачных сред, выявляет известные эксплойты и слабости систем контроля доступа. Wiz Defend обнаруживает и блокирует кибератаки с использованием eBPF-сенсора и аудита логов. Wiz Defend собирает подробные данные об инцидентах безопасности и получает информацию о потенциальных уязвимостях из других источников. Wiz Code умеет выявлять уязвимости напрямую в редакторе кода и даёт советы по их устранению. Инструменты Wiz доступны во всех крупнейших публичных облаках. Google объявила, что не планирует менять подобную практику после покупки. Согласно данным в блоге Google, Wiz сохранит совместимость со всеми конкурирующими облаками, а Google Cloud Marketplace по-прежнему будет предлагать защитные инструменты, созданные сторонними разработчиками.

Источник изображения: Sigmund/unsplash.com При этом IT-гигант выразил намерение разработать «унифицированную платформу для обеспечения кибербезопасности», объединив технологии Wiz с решениями Google Security Operations, которые позволяют проводить аудит безопасности и автоматизировать реакцию на кибератаки. Wiz — не первая многомиллиардная покупка Google в области кибербезопасности. В 2022 году приобрела за $5,4 млрд провайдера защитных сервисов Mandiant. Кроме того, около десяти лет назад внутренний проект компании BeyondCorp помог принятию принципа «нулевого доверия» для любых устройств. Также компания известна разработкой фреймворка SLSA для безопасной разработки ПО. Сделку по покупке Wiz планируется закрыть в 2026 году, пока она ожидает одобрения регуляторов.

19.03.2025 [11:34], Андрей Крупин

«Мигратор-3000» поможет перенести данные из SAP в «1С»Команда разработчиков компании «1С Про Консалтинг» выпустила на рынок инструмент «Мигратор-3000», предназначенный для переноса данных из SAP в «1С». Представленный отечественным разработчиком продукт предназначен для крупных организаций, реализующих проекты по импортозамещению зарубежного ПО. Решение поддерживает работу с платформами «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ERP», «1C:Управление холдингом», «1С:Бухгалтерия предприятия. КОРП» и другими системами на базе «1С». Инструмент позволяет обрабатывать большие массивы данных в многопоточном режиме, а также содержит средства аудита и проверки переносимой информации на предмет ошибок и нарушений связности. Поддерживаются функции преобразования данных, их дообогащения и нормализации. «Мигратор-3000» помогает обеспечить соответствие требованиям законодательства в части хранения первичных учётных проводок на территории РФ. Такая функция может быть востребована для бизнеса, системы которого сосредоточены в различных IT-ландшафтах. Например, производственный учёт ведётся средствами зарубежной ERP-платформы, а регламент — российской. Помимо прочего, «Мигратор-3000» может быт актуален в случае, если весь учёт проходит в иностранной системе, налоговый мониторинг ведётся в России, а «1С» используется в качестве основной витрины данных. Продукт также будет востребован в сценарии, когда бизнес оперирует автономно отечественными и зарубежными системами учёта и между ними нужен постоянный транзакционный обмен учётных проводок. В дополнение к этому продукт позволяет обеспечить полноценный аудиторский след в учёте.

18.03.2025 [21:24], Андрей Крупин

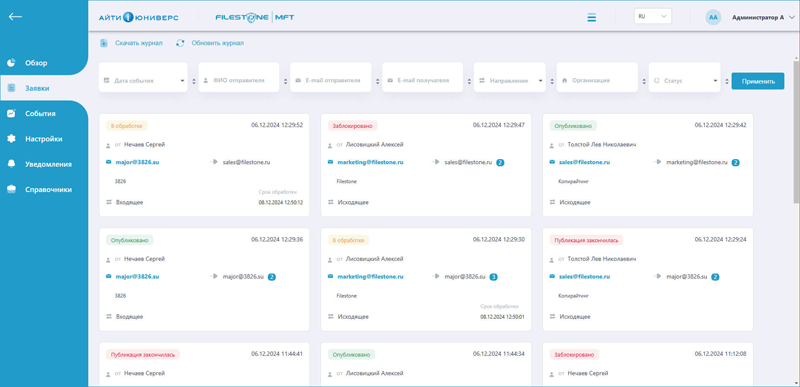

Российская система контролируемого обмена файлами Filestone MFT получила крупное обновлениеКомпания «Центр бизнес-технологий» сообщила о выпуске новой версии программного решения Filestone MFT 2.3, предназначенного для защищённой передачи файлов, в том числе большого объёма, адресатам за пределами корпоративной сети. Созданный отечественными разработчиками продукт позволяет организовать безопасный канал отправки и приёма данных в изоляции от внешней информационной инфраструктуры предприятия. Filestone MFT поддерживает интеграцию со службами каталогов Active Directory/LDAP, включает различные средства мониторинга и контроля пересылаемых данных, работает в различных операционных системах и браузерах, умеет анализировать файлы на наличие вредоносного кода и может быть использован для повышения уровня безопасности чувствительной информации при передаче по незащищённым каналам связи и снижения рисков утечек данных. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и может применяться с целью импортозамещения зарубежных аналогов.

Пользовательский интерфейс Filestone (источник изображения: filestone.ru) В Filestone MFT версии 2.3 команда разработчиков продукта исправила десятки ошибок и уязвимостей, оптимизировала код и интерфейс, а также внедрила новые функции, такие как автоматическое формирование сопроводительных писем, подсказки в заполняемых пользователем полях, фильтрация таблиц и бесшовное применение глобальных настроек. Встроенная в программный комплекс система защиты Guardant теперь позволяет определять лицензионные версии ПО, оберегая от человеческой ошибки или подмены дистрибутива. Вместе с функциональными изменениями обновлённый релиз Filestone MFT принёс расширенный до нескольких месяцев период пилотного тестирования, упрощённое развёртывание, а также новые цены и два типа лицензий, предполагающих пользование продуктом в течение неограниченного срока либо в рамках годовой подписки.

18.03.2025 [20:17], Татьяна Золотова

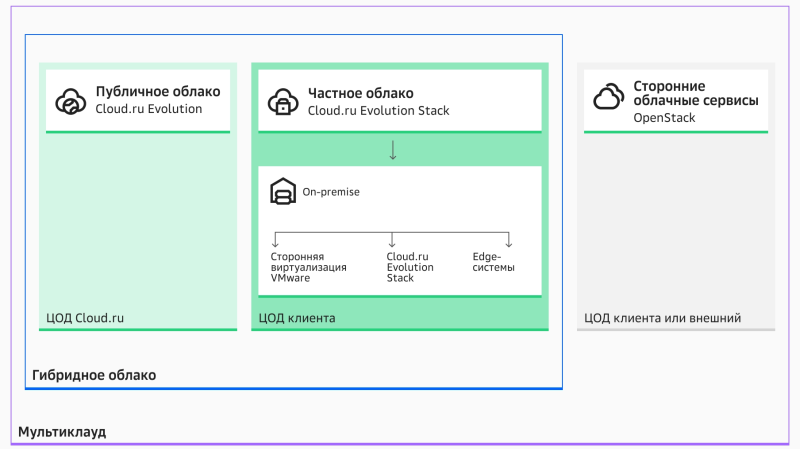

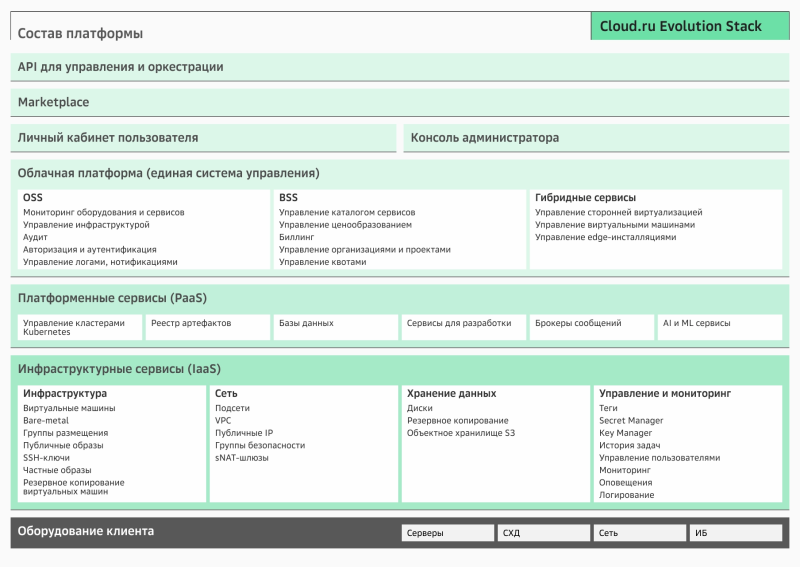

Cloud.ru запустил платформу Evolution Stack для создания частных и гибридных облаковПровайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru вывел на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукт для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. Новый продукт сокращает сроки разработки и тестирования отраслевых технологических решений. В том числе предлагаются готовые конфигурации с набором IaaS/PaaS-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба компании. В основе решения лежит единый с публичным облаком Cloud.ru Evolution технологический стек собственной разработки. Как сообщает пресс-служба компании, платформа разработана с учетом растущего спроса на гибридное и частное облака, включая периферийные вычисления и поддержку ИИ-нагрузок. Модульная облачная платформа позволяет построить частное облако в собственном дата-центре, а также развернуть гибридную инфраструктуру, объединяя возможности публичного облака Cloud.ru Evolution и on-premise инфраструктуру, включая системы виртуализации. Решение включает функциональные системы управления операциями и эксплуатацией облачной инфраструктуры. Эти модули упрощают учет ресурсов, биллинг, контроль SLA, позволяя вести мониторинг производительности оборудования и сервисов, проактивно выявлять неисправности. Также можно формировать индивидуальные продуктовые каталоги, управлять доступами, тарифами и квотами, настраивать проектную иерархию и гибкое разделение вычислительных ресурсов. Консоль управления и модуль Multicloud Manager позволяют централизованно администрировать облачную инфраструктуру как on-premise, так и в публичном облаке Cloud.ru. Модуль VM Manager позволяет настроить индивидуальные политики управления виртуальной инфраструктурой и в автоматическом режиме проверять ее на соответствие корпоративным стандартам кибербезопасности и наличие угроз.

18.03.2025 [13:24], Андрей Крупин

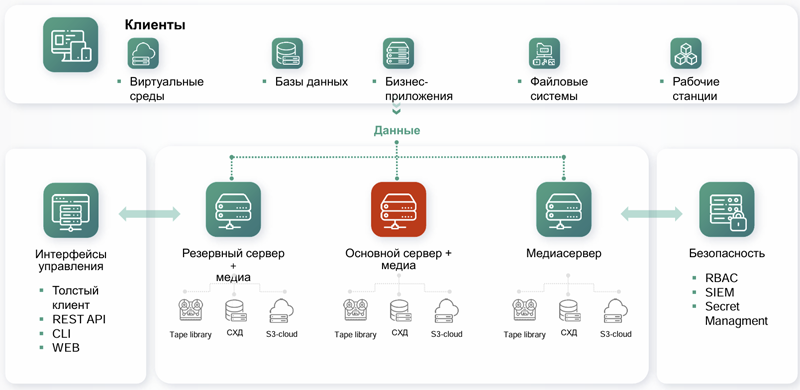

Состоялся релиз RuBackup OneClick — решения для защиты IT-инфраструктур малого и среднего бизнесаКомпания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске RuBackup OneClick — нового программного комплекса для быстрого создания системы обеспечения сохранности данных и её последующей интеграции в IT-инфраструктуру малого и среднего бизнеса, а также территориально распределённых организаций. В состав решения входят полнофункциональная актуальная версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.4, операционная система Astra Linux 1.8.1, СУБД Tantor для хранения конфигураций и веб-приложение Tucana для администрирования. Также включена мультиплатформенная клиентская часть: автоматизированные установщики для Astra Linux 1.7/1.8, Ubuntu 20.04, «Ред ОС» 7.3, ALT Linux 10, CentOS 7/8 и модули защиты для платформ виртуализации VMmanager, средств виртуализации «Брест», «Рустэк», OpenStack и VMware, СУБД Tantor и других систем управления базами данных, созданных на основе PostgreSQL.

Архитектура системы резервного копирования RuBackup (источник изображения: rubackup.ru) RuBackup OneClick позволяет компаниям оперативно развернуть в своих сетях сервис резервного копирования, при этом не придётся глубоко разбираться в администрировании Linux или работе с СУБД, например, PostgreSQL. Продукт совместим с широким спектром IT-сред и платформ виртуализации, поддерживает масштабирование в соответствии с потребностями организации и предоставляет доступ к вендорской технической поддержке в режиме «единого окна» 24/7. Программный комплекс позволяет заменить ПО таких западных вендоров, как Veeam, Veritas, CommVault, Rubrik и Acronis, если заказчик переводит критическую инфраструктуру на отечественные решения, в частности, основанные на продуктах «Группы Астра».

18.03.2025 [09:30], Сергей Карасёв

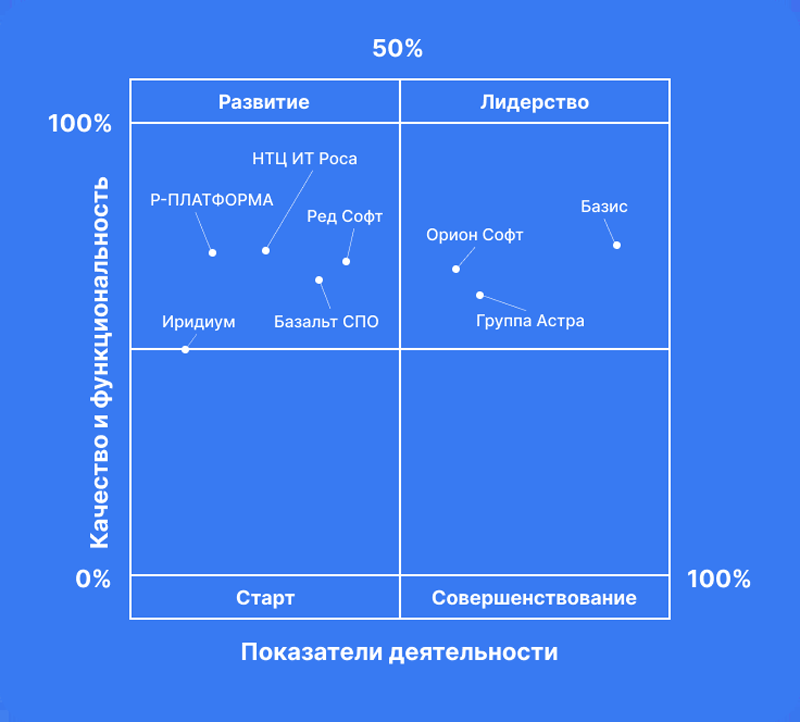

Матрица импортозамещения от СТРИМ Консалтинг: «Базис» — лидер рынка виртуализацииИТ-разработчик «Базис» признан лидером в квадранте первой в России матрицы импортозамещения в сегменте ПО для серверной виртуализации, подготовленной аналитической компанией СТРИМ Консалтинг совместно с сообществом клуба топ-менеджеров 4CIO при поддержке АНО «Цифровая экономика». В рамках исследования эксперты провели оценку качества и функциональности поставщиков средств серверной виртуализации по ТОП-10 ключевым параметрам, выделенным 135 респондентами-представителями корпоративных заказчиков из среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. По результатам экспертной оценки, «Базис» занял в квадранте лидирующую позицию, опередив других игроков по уровню развития продуктов. Помимо этого, аналитики СТРИМ Консалтинг отметили актуальность решений вендора для крупного и крупнейшего бизнеса, сервисных провайдеров, а также организаций госсектора.

Источник изображения: «Базис» Ранее лидерство вендора на рынке подтвердили исследования ТМТ-Консалтинг и iKS-Consulting: так, в сегменте серверной виртуализации доля «Базиса» составила 35 % рынка, практически в два раза превысив долю следующего конкурента. Использование виртуализации позволяет компаниям более эффективно использовать имеющееся серверное и сетевое оборудование, а также обеспечивает необходимую гибкость инфраструктуры. Именно поэтому применение решений в области виртуализации — это базовый тренд для любой крупной государственной и частной компании в мире. В рамках исследования проведено сравнение функционала отечественных решений с зарубежными аналогами, в частности с мировыми лидерами VMWare, Citrix и Microsoft Hyper-V. По мнению авторов, отечественные разработчики имеют большой потенциал для укрепления своих позиций и создания продуктов, которые смогут конкурировать с мировыми лидерами в будущем. Так, респонденты высоко оценили флагманское решение компании «Базис» для управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix в части гибкости системы виртуализации, эффективного резервного копирования, а также возможности распределять мощность процессора и памяти среди виртуальных машин. Отдельно был отмечен продукт Basis Workplace для виртуализации рабочих мест, конкурирующий с Citrix и предлагающий высокую производительность. Более подробное описание методологии на сайте matrix2024.strimconsult.com.

17.03.2025 [17:23], Руслан Авдеев

Ежегодные расходы техногигантов на ИИ превысят $500 млрд, но большая часть денег пойдёт на инференс, а не на обучение моделейКрупнейшие IT-компании нарастят ежегодные расходы на ИИ-технологии — в совокупности они превысят $500 млрд уже в следующем десятилетии. Одной из причин роста инвестиций в ИИ станет новый подход к разработкам со стороны китайской DeepSeek и OpenAI, сообщает Bloomberg Intelligence. Группа гиперскейлеров, включая Microsoft, Amazon и Meta✴ намерена потратить $371 млрд на ЦОД и вычислительные ресурсы для ИИ в 2025 году, на 44 % больше, чем годом ранее. К 2032 году затраты вырастут до $525 млрд — быстрее, чем ожидали в Bloomberg Intelligence до того, как недавно «выстрелили» продукты DeepSeek. До недавних пор большая часть инвестиций в ИИ уходила на дата-центры и чипы, которые использовались для обучения или разработки новых, всё более крупных ИИ-моделей. Теперь компании намерены больше тратить на инференс. Изменение стратегии ускорилось после выпуска «рассуждающих» моделей компаний OpenAI и DeepSeek. У этих систем уходит больше времени на ответы на запросы пользователей, при этом они требуют больше ресурсов на инференс. Неожиданный для многих успех DeepSeek, которая, как утверждается, создала чрезвычайно недорогую и конкурентоспособную модель на уровне современных продуктов западных конкурентов (с оговорками), вызвал вопросы об эффективности инвестиций в США. Эксперты оценивают, стоило ли вкладывать огромные средства в укрупнение моделей. Некоторые компании уже стали внедрять эффективные LLM, работающие на относительно небольшом числе ускорителей.

Источник изображения: The Drink/unspalsh.com По данным Bloomberg, «рассуждающие» модели обеспечивают новые возможности для заработка на ПО и потенциально обходятся дороже на этапе инференса, чем на этапе обучения. Это, похоже, приведёт к наращиванию инвестиций в соответствии с новой концепцией и приведёт к росту вложений в ИИ в целом. Рост капитальных затрат на обучение ИИ, как считают в Bloomberg, может быть заметно медленнее, чем предсказывалось ранее. Огромное внимание, которое привлекла DeepSeek, вероятно, заставит технологические фирмы нарастить инвестиции в инференс — именно он станет самым быстрорастущим сегментом на рынке систем генеративного ИИ. Похожие прогнозы давала и Omdia. Хотя в текущем году затраты на связанные с обучением задачи, вероятно, составят более 40 % расходов гиперскейлеров на ИИ, сегмент, как ожидается, уменьшится к 2032 году до всего 14 %. В том же году связанные с инференсом инвестиции могут составить около половины всех расходов на ИИ. Как считают в Bloomberg, наилучшие позиции среди гиперскейлеров у Google. У неё TPU собственной разработки, которые можно использовать как для обучения, так и для инференса. Другие компании, вроде Microsoft и Meta✴, сильно зависят от NVIDIA и могут оказаться не столь гибкими в гонке по новым правилам.

14.03.2025 [21:49], Татьяна Золотова

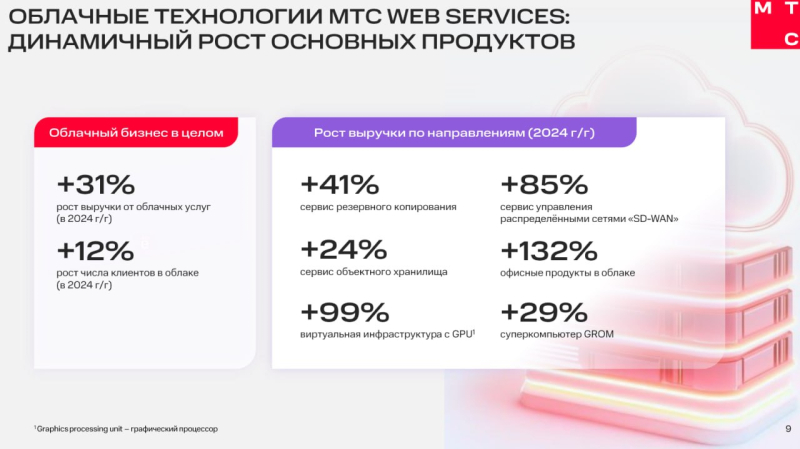

MWS запустила облачного интегратораМТС Web Services (MWS) запустила облачного интегратора, который юридически будет входить в MWS, но иметь собственную команда и руководство. Новое структурное подразделение позволит MWS комплексно выполнять крупные проекты по цифровой трансформации российских компаний. Проекты будут реализовываться по четырем центрам компетенций: частные решения в ИТ-инфраструктуре, внедрение бизнес-приложений, проекты в области управления данными и искусственным интеллектом, а также профессиональные сервисы и ИТ-аутсорсинг. Планируется, что интегратор будет предоставлять частные, гибридные и мультиоблачные среды, платформы по управлению контейнеризацией и другие инфраструктурные решения. Компании, которым необходимо внедрение ИИ и BI в свои бизнес-процессы, получат стрим «данные и ИИ», в рамках которого будут разрабатываться специализированные ИИ-модели. В рамках стрима одним из основных направлений деятельности будет внедрение технологий компьютерного зрения в промышленности, включая системы для контроля качества, мониторинга безопасности и управления доступом к объектам. Кроме того, эксперты MWS смогут развернуть целый ряд сервисов для безопасного хранения и обработки данных. Помимо этого, MWS будет предоставлять индивидуальные инсталляции виртуальных рабочих мест, решения для совместной работы, платформы роботизации рутинных процессов, BPM, ERP, CSP, CRM и решений для электронного документооборота (ЭДО), в том числе кадрового и юридически значимого. А рутинные операции по настройке и поддержке ИТ-инфраструктуры заказчики смогут передать на аутсорс MWS.

13.03.2025 [23:30], Владимир Мироненко

Бывший глава Google предупредил об опасности стремления США к доминированию в области ИИ

software

безопасность

ии

информационная безопасность

китай

прогноз

разработка

санкции

сша

ускоритель

цод

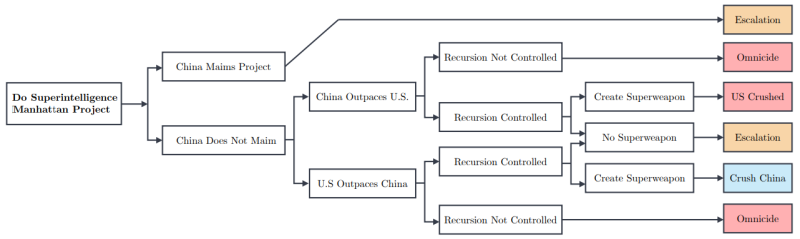

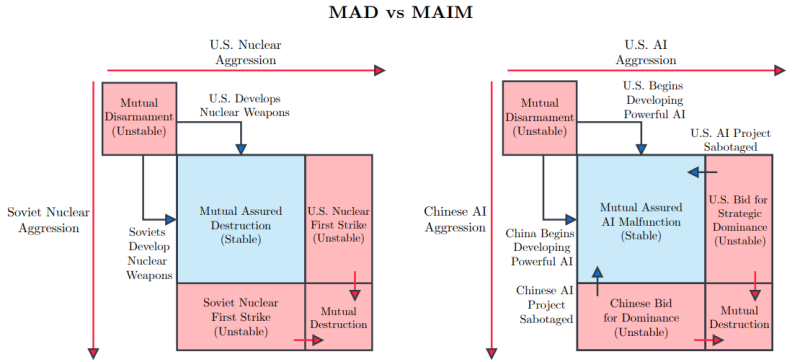

Бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) опубликовал статью «Стратегия сверхразума» (Superintelligence Strategy), написанную в соавторстве с Дэном Хендриксом (Dan Hendrycks), директором Центра безопасности ИИ, и Александром Вангом (Alexandr Wang), основателем и генеральным директором Scale AI, в которой высказывается мнение о том, что США следует воздержаться от реализации аналога «Манхэттенского проекта» для достижения превосходства в области ИИ, поскольку это спровоцирует упреждающие киберответы со стороны, например, Китая, пишет The Register. Авторы статьи утверждают, что любое государство, которое создаст супер-ИИ, будет представлять прямую угрозу для других стран, и они, стремясь обеспечить собственное выживание, будут вынуждены саботировать такие проекты ИИ. Любая «агрессивная попытка одностороннего доминирования в области ИИ приведёт к превентивному саботажу со стороны конкурентов», который может быть реализован в виде шпионажа, кибератак, тайных операций по деградации обучения моделей и даже прямого физического удара по ИИ ЦОД. Авторы считают, что в области ИИ мы уже близки к доктрине взаимного гарантированного уничтожения (Mutual Assured Destruction, MAD) времён Холодной войны. Авторы дали нынешнему положению название «гарантированное взаимное несрабатывание ИИ» (Mutual Assured AI Malfunction, MAIM), при котором проекты ИИ, разрабатываемые государствами, ограничены взаимными угрозами саботажа. Вместе с тем ИИ, как и ядерные программы в своё время, может принести пользу человечеству во многих областях, от прорывов в разработке лекарств до автоматизации процессов производства, использование ИИ важно для экономического роста и прогресса в современном мире. Согласно статье, государства могут выбрать одну из трех стратегий.

Комментируя предложение Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая (USCC) о госфинансирования США своего рода «Манхэттенского проекта» по созданию суперинтеллекта в какому-нибудь укромном уголке страны, авторы статьи предупредили, что Китай отреагирует на этот шаг, что приведёт лишь к длительному дисбалансу сил и постоянной нестабильности. Авторы статьи считают, что государства должны отдавать приоритет доктрине сдерживания, а не победе в гонке за искусственный сверхразум. MAIM подразумевает, что попытки любого государства достичь стратегической монополии в области ИИ столкнутся с ответными мерами со стороны других стран, а также приведут к соглашениям, направленным на ограничение поставок ИИ-чипов и open source моделей, которые по смыслу будут аналогичны соглашениям о контроле над ядерным оружием. Чтобы обезопасить себя от атак на государственном уровне с целью замедлить развитие ИИ, в статье предлагается строить ЦОД в удалённых местах, чтобы минимизировать возможный ущерб, пишет Data Center Dynamics. Тот, кто хочет нанести ущерб работе других стран в сфере ИИ, может начать с кибератак: «Государства могут “отравить” данные, испортить веса и градиенты моделей, нарушить работу ПО, которое обрабатывают ошибки ускорителей и управляет питанием и охлаждением…». Снизить вероятность атак поможет и прозрачность разработок. ИИ можно использовать для оценки безопасности других ИИ-проектов, что позволит избежать атак на «гражданские» ЦОД. Вместе с тем не помешает и прозрачность цепочек поставок. Поскольку ИИ-ускорители существуют в реальном, а не виртуальном мире, отследить их перемещение не так уж трудно. Таким образом, даже устаревшие или признанные негодными чипы не смогут попасть на чёрный рынок — их предлагается утилизировать с той же степенью ответственности, что и химические или ядерные материалы. Впрочем, соблюдение всех этих рекомендаций не устранит главную проблему — зависимость от Тайваня в плане производства передовых чипов, которая является критической для США, говорят авторы статьи. Поэтому западным странам следует разработать гарантированные цепочки поставок ИИ-чипов. Для этого потребуются значительные инвестиции, но это необходимо для обеспечения конкурентоспособности.

13.03.2025 [13:31], Сергей Карасёв

Basis Digital Energy — лауреат премии «Цифровые вершины-2025»DevOps-конвейер для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационной системы Basis Digital Energy от компании «Базис» стал лауреатом премии «Цифровые вершины-2025» в номинации «Лучшее IT-решение для импортозамещения». Мероприятие проводится под патронатом Минцифры и направлено на поощрение лучших отечественных решений, предназначенных для повышения эффективности. Премия предназначена для помощи отечественным компаниям в продвижении продуктов и уведомлении потребителей о преимуществах и пользе для бизнеса и государства. В конкурсе представлено 12 номинаций и подано более 500 заявок из 55 регионов страны. Члены жюри оценивали отечественные разработки по следующим критериям: актуальность проблемы, качество интерфейса, конкурентоспособность, удовлетворённость пользователей, эффективность решения, количество загрузок и активных пользователей. Basis Digital Energy рассматривался в категории «Лучшее IT-решение для импортозамещения». Basis Digital Energy обеспечивает полный цикл разработки, тестирования и поддержки информационных систем, поддерживая как классическую монолитную, так и микросервисную архитектуры — начиная с этапа прототипирования и заканчивая финальным внедрением. Пользователи могут выпускать код безопасными, небольшими и последовательными шагами в рамках быстрых и полных релизных циклов. Продукт включён в реестр российского ПО. Решение осуществляет автоматическое развёртывание сред для DevOps и DevSecOps, поддерживает передовые методики и инструменты CI/CD, динамически распределяет ресурсы и управляется посредством удобного и функционального REST API. Ранее продукт занял первое место в рейтинге CNews «Конвейеры разработки-2024». При создании рейтинга аналитики учитывали такие параметры, как кодовая база решения, совместимость с отечественными ОС, предоставляемая функциональность, варианты гибкой настройки узлов, возможность выбора разных инструментов для контейнеризации и прочие характеристики. |

|