Материалы по тегу: интернет

|

10.02.2026 [09:57], Руслан Авдеев

Евросоюз потратит €347 млн на защиту и ремонт подводных кабелей — начнут с БалтикиЕврокомиссия объявила, что растущие риски для критически важной подводной кабельной инфраструктуры заставляют Евросоюз активизировать усилия по её защите. На днях представлен комплекс мер Cable Security Toolbox по снижению рисков безопасности кабелей и список кабельных проектов, представляющих интерес для Европы (Cable Projects of European Interest, CPEI). Также пересмотрен план Connecting Europe Facility (CEF) — Digital Work Programme по распределению €347 млн на стратегические кабельные проекты, в т.ч. на расширение европейских возможностей по ремонту кабелей. Новая инициатива — часть плана ЕС по обеспечению безопасности кабелей (EU Action Plan on Cable Security), направленного на укрепление безопасности подводной кабельной инфраструктуры Европы, в т.ч. на противодействие преднамеренным повреждениям и саботажу. Инструментарий для обеспечения безопасности включает шесть стратегических мер и четыре технические и вспомогательные. Комплекс разработали с учётом оценки рисков, уязвимостей и угроз, проведённой в октябре 2025 года. Государственному финансированию подлежат 13 направлений CPEI. Реализация проекта рассчитана на три пятилетки, до 2040 года. Проекты CPEI будут иметь приоритет при выборе в ходе предстоящих конкурсах предложений в рамках программы CEF. Им же будет уделяться особое внимание при планировании следующей многолетней программы финансирования. Оценка рисков, инструменты и CPEI определены Еврокомиссией и представителями государств в рамках специальной экспертной группы, посвящённой кабелям (Cables Expert Group). Еврокомиссия внесла поправки в план CEF Digital Work Programme, выделив €347 млн на финансирование кабельных проектов, имеющих стратегическое значение.

Источник изображения: Teo D/unsplash.com В 2026 году €60 млн выделят на два проекта по развитию возможностей ремонта кабелей, отдельно проведут конкурс на €20 млн для оборудования кабельных SMART-систем. Речь идёт о датчиках и элементах систем мониторинга, интегрированных в подводную кабельную инфраструктуру для сбора сейсмических и иных данных в режиме реального времени. Также в 2026–2027 гг. объявят два конкурса для финансирования CPEI на €267 млн. В рамках CEF Digital объявлен конкурс на €20 млн для развития «адаптируемых» модулей для ремонта подводной кабельной инфраструктуры. Предполагается, что такие модули будут размещать в портах и на верфях, что ускорит восстановление подводной инфраструктуры. Речь идёт о первом этапе более масштабной инициативы, предназначенной для всех морских бассейнов с присутствием Евросоюза (Балтийского, Средиземного и Атлантического). В ходе реализации пилотного проекта будет уделяться первоочередное внимание Балтийскому морю в связи с участившимися в последние годы случаями обрывов подводных кабелей. Предполагается, что объекты критически важной инфраструктуры могут стать целями для неких враждебных действий. Заявки на финансирование будут приниматься только от государственных организаций, имеющих полномочия реагировать на чрезвычайные ситуации, включая силы гражданской обороны, береговой охраны и ВМС. В рамках действующей многолетней рабочей программы CEF Digital multiannual Work Programme (2024–2027 гг.) на связанные с подводными кабелями проекты в общей сложности распределено €533 млн, из них €186 млн уже выделены на 25 проектов. В 2021–2024 гг. Евросоюз уже выделил €186 млн на 51 проект подключения к магистральным кабелям. Стоит отметить, что защита кабелей продвигается также по линии НАТО (Baltic Sentry) и отдельных стран. Так, срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей призывали британские власти.

09.02.2026 [16:18], Руслан Авдеев

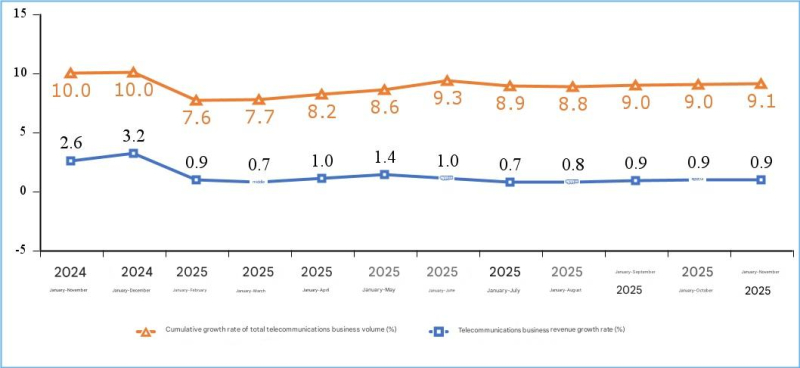

Nokia и Ericsson вытеснили с китайского рынка — не за горами «раскол» 6G на западный и китайский вариантыКитайское правительство опубликовало экономические показатели местной телеком-отрасли за первые 11 месяцев 2025 года. Данные свидетельствуют о стабильном росте бизнесов, мобильного трафика и активном строительстве 5G, гигабитных оптических сетей и др. Правда, компаний Nokia и Ericcson, некогда лидеров местного рынка, это практически не касается, сообщает IEEE ComSoc. К концу ноября 2025 года в КНР действовали 4,83 млн базовых станций 5G, на 579 тыс. больше, чем в конце 2024 года — это 37,4 % от всех базовых станций, действующих в Китае. За год в стране появилось больше станций 5G, чем в Европе с момента начала внедрения технологии. Всего в Китае насчитывается 1,828 млрд мобильных абонентов, рост в сравнении с 2024 годом составил 38,54 млн. Пользователей 5G сегодня — 1,193 млрд (рост 179 млн), это 65,3 % всех мобильных абонентов. Тем временем количество пользователей фиксированного широкополосного интернета трёх государственных операторов достигло 697 млн (рост на 27,12 млн). Среди них тех, у кого скорость доступа 100 Мбит/с и выше — 664 млн, т.е. 95,2 % от всех пользователей, 1000 Мбит/с и выше — 239 млн (рост 32,52 млн) или 34,3 % от общего количества. Строительство гигабитных оптоволоконных сетей продолжает развиваться. На конец ноября 2025 года количество оптических портов составило 1,25 млрд, чистый прирост составил 48,11 млн. Из них на FTTH/FTTO приходится 1,21 млрд портов. Количество портов 10G PON достигло 31,34 млн.

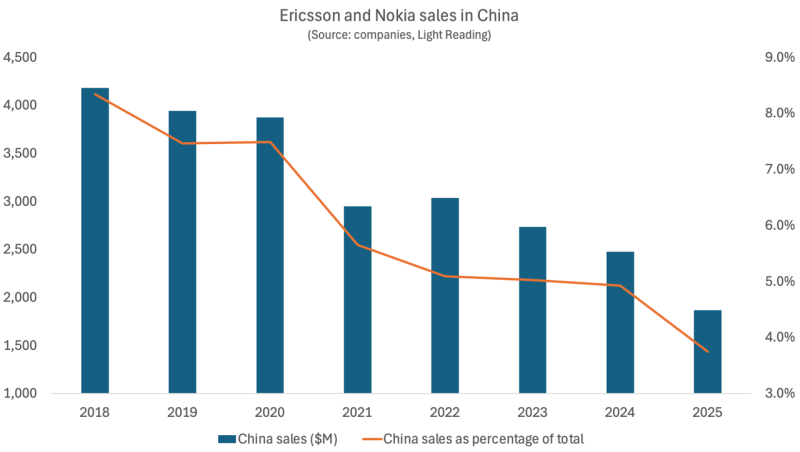

Источник изображения: MIIT Тем временем дела у Ericsson и Nokia на китайском рынке сетевого оборудования идут далеко не блестяще. Согласно отчёту Ericsson за IV квартал 2025 года, выручка в Китае составила лишь 3 % от общемировой — Kr7,1 млрд ($798 млн). Речь идёт о значительном сокращении в сравнении с Kr10,2 млрд ($1,15 млрд) в 2024 году. Ericsson значительно сократила операции в регионе после снижения доли на рынке 5G. В сентябре 2021 года она объединила три подразделения, обслуживавших отдельных операторов, в одну структуру. Это затронуло сотни должностей в местном подразделении на 10 тыс. человек в сфере продаж и поставок. До этого была продажа R&D-центра в Нанкине (около 650 сотрудников) со стратегическим отходом от 2G/3G/4G. В результате общая численность сотрудников Ericsson в регионе сократилась с приблизительно 14 тыс. человек в середине 2021 года до примерно 9,5 тыс. к концу 2025 года. Nokia не спешит давать подробные отчёты о выручке в материковом Китае, объединяя данные с продажами в Гонконге и на Тайване. Тем не менее, спад наблюдается и в этом регионе «Большого Китая». Общая выручка от продажи сетевых продуктов, включая решения оптические и фиксированные решения, 5G и IP, упала с почти €2,2 млрд ($2,6 млрд) в 2019 году до €913 млн ($1,08 млн). Более того, в последние годы Nokia сократила больше рабочих мест в «Большом Китае», чем в любом другом отдельном регионе. В 2024 году компания имела там 8,7 тыс. сотрудников, тогда как в 2019 году — 15,7 тыс.

Источник изображения: Light Reading Недавно Nokia сообщила о фактически полном уходе с китайского рынка — по её данным, западные поставщики (т.е. преимущественно Nokia и Ericsson) на рынке сетевых решений КНР имеют долю всего 3 %, которая продолжает уменьшаться. В Nokia подчеркнули, что компании продолжат вытеснять с китайского рынка по соображениям национальной безопасности. Фактически Китай принимает зеркальные меры, обращаясь с западными вендорами так, как в Европе и США обошлись с Huawei и ZTE, запретив там продавать их сетевое оборудование. Вытеснение из Китая оставит Ericsson и Nokia вне самого многообещающего рынка 6G-технологий в 2030 году. Это усиливает опасения, что технологии 6G ожидает «раскол» на западный и китайский варианты стандарта IMT-2030 RIT/SRIT и 3GPP-спецификаций ядра сети 6G. Это усложнит систему глобальных коммуникаций.

30.01.2026 [22:19], Руслан Авдеев

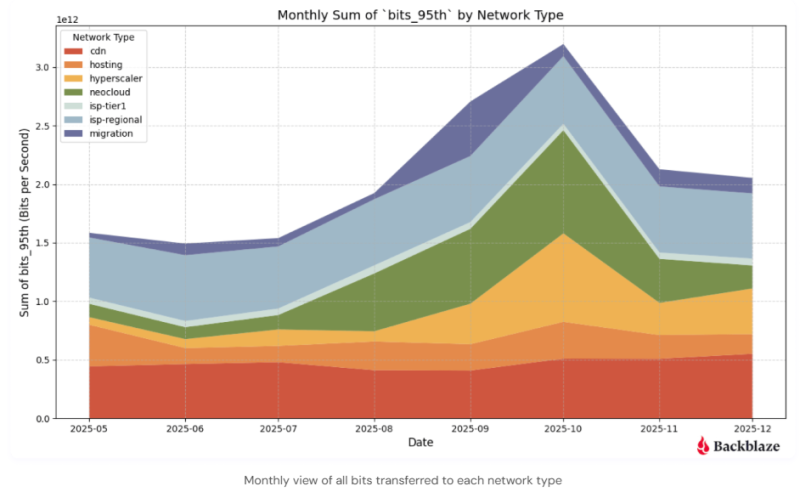

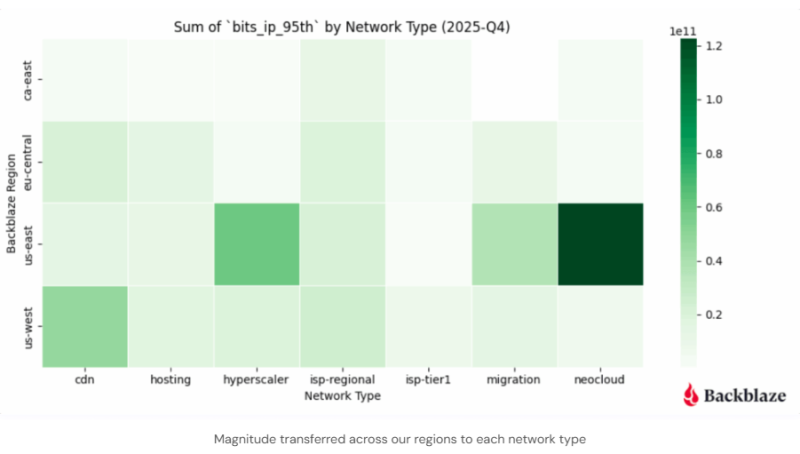

Неооблака «засасывают» ИИ-данные как чёрные дыры, меняя поведение СетиКомпания Backblaze, предоставляющая сервисы облачного хранения, опубликовала доклад Q4 2025 Network Stats, который свидетельствует о росте связанного с искусственным интеллектом трафика в направлении неооблачных провайдеров. Это, как утверждают в компании, свидетельствует о смещении интернет-трендов в сторону оптимизированного для ИИ-задач сетевого поведения, подходящего для масштабного обучения ИИ-моделей и инференса. Данные IV квартала демонстрируют, что массивные датасеты всё чаще передаются короткими, устойчивыми «импульсами» — активность сосредоточена преимущественно в регионе US-East (США). Наблюдается отклонение от привычного, распределённого характера перемещения интернет-трафика, поскольку теперь «гравитация данных» всё сильнее стягивает в единую конфигурацию хранилища, вычисления и сети. Backblaze наблюдала рост связанного с неооблачными провайдерами трафика с июля по ноябрь, пиковых значений он достиг в октябре 2025 года. Вместе отмеченные шаблоны поведения позволяют предположить, что движение больших массивов связанных с ИИ данных остаётся «сконцентрированным» и устойчивым.

Источник изображения: Backblaze Согласно данным Backblaze, ИИ-трафик сконцентрирован в регионе US-East, а связанные с ИИ «транзакции» данных концентрируются близ неооблачных вычислительных хабов в Северной Вирджинии, Нью-Йорке и Атланте, что подчёркивает важность наличия каналов связи с низкой задержкой для задач, связанных с обучением моделей. Нормой становятся потоки информации с «высокой магнитудой» — если раньше трафик передавался, в основном, по принципу «от многих к многим», то теперь речь нередко идёт об устойчивых высокоскоростных соединениях между специализированными системами хранения данных и вычислений. Растут объёмы масштабных миграций данных: трафик, связанный с переносом информации увеличивался с августа по октябрь, что обусловлено передачей больших датасетов по частным ВОЛС.

Источник изображения: Backblaze При этом регион US-West всё ещё имеет критическое значение для пользовательского трафика, пока составляющего большую часть трафика в целом. Там концентрируются точки обмена трафиком, которые позволяют эффективно и с низкой задержкой доставлять контент конечным интернет-пользователям через сети интернет-провайдеров. Как заявляет компания, мало что может изменить сетевое поведение быстрее, чем ИИ. Она и сама предлагает сервис хранения B2 Overdrive, которым пользуются неооблака для работы с LLM. В сентябре 2025 года сообщалось, что среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 %, а в октябре того же года появились данные, что Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд.

22.01.2026 [13:28], Руслан Авдеев

6 Тбит/с из космоса: Blue Origin готовит спутниковую сеть TeraWave для корпоративных клиентовОснованная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания Blue Origin Enterprises объявила о намерении запустить сверхскоростную спутниковую сеть связи TeraWave. Это новый конкурент популярной спутниковой группировке Starlink Илона Маска, сообщает Silicon Angle. Обеспечивающая до 6 Тбит/с сеть будет значительно быстрее, чем любая спутниковая группировка, что делает её идеальным вариантом для корпоративных клиентов, операторов дата-центров и государственных организаций, говорит компания. Blue Origin заявила, что на старте группировка TeraWave будет состоять из 5280 спутников на низкой околоземной орбите (LEO), и ещё 128 — на средней околоземной орбите (MEO). Первые космические аппараты должны ввести в эксплуатацию в конце 2027 года. Компания не сообщила, сколько времени уйдёт на вывод в космос всех запланированных к запуску спутников. Основная группа спутников обеспечит радиопередачу со скоростью до 144 Гбит/с, ещё 128 — оптическую, со скоростью до 6 Тбит/с. Оба варианта значительно быстрее, чем спутники Starlink Илона Маска (Elon Musk), скорость передачи данных для которых не превышает 400 Мбит/с. Маск заявлял, что намерен обновить группировку, но и после этого скорость будет лишь на уровне до 1 Гбит/с. На официальном сайте TeraWave подчеркнула, что добавит клиентам «космический» слой к существующей сетевой инфраструктуре, обеспечив подключение к локациям, недоступным для связи с использованием традиционных методов.

Источник изображения: Blue Origin Запуск TeraWave вызвал удивление многих участников рынка, поскольку у Безоса уже имеется спутниковая группировка Amazon Leo (Project Kuiper). Безос говорил, что она будет состоять из 3 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, но эти спутники в основном предназначены для обслуживания клиентов и бизнесов, которым будет достаточно более стандартных скоростей передачи данных. По данным Blue Origin, новая группировка сможет обслуживать всего около 100 тыс. клиентов с глобальными покрытием, тогда как Leo — миллионы. Вместе сервисы позволят составить гораздо более жёсткую конкуренцию Starlink, уже имеющему более 9 млн клиентов по всему миру. Впрочем, TeraWave и Leo будут функционировать как независимые сети, поскольку первая рассчитана на довольно узкий круг клиентов, требующий огромной пропускной способности, симметричных скоростей, большей надёжности и быстрой масштабируемости. Blue Origin прежде всего известна проектами для космических туристов, она предлагает короткие путешествия на низкую околоземную орбиту с помощью небольшого многоразового космического корабля New Shepard. Тем не менее, амбиции компании простираются намного дальше — помимо Leo и TeraWave ведутся работы над крупной ракетой New Glenn, которая уже совершила свой первый полёт более года назад. В ходе второго запуска несколькими месяцами спустя, первую ступень New Glenn удалось успешно вернуть на Землю, повторив успех SpaceX, регулярно отправляющей грузы в космос на многоразовых ракетах. В конечном счёте Blue Origin рассчитывает выполнять заказы для NASA точно так же, как это уже делает SpaceX, отправляя припасы и астронавтов в космос. Третий запуск New Glenn должен состояться в 2026 году, планируется отправить на поверхность Луны роботизированный посадочный модуль для демонстрации коммерческой целесообразности проекта.

20.01.2026 [16:52], Руслан Авдеев

Глубоководный «гиперкабель» SUBCO APX East напрямую свяжет Австралию и КалифорниюКомпания SUBCO (Secure Undersea Network Systems) анонсировала прокладку подводного кабеля APX East, который к IV кварталу 2028 года свяжет побережья Австралии и Калифорнии (США), сообщает Converge Digest. ВОЛС из 16 пар пройдёт по самым глубоким участкам океана, обойдясь без промежуточных посадочных станций или традиционной регенерации сигнала по пути. В компании утверждают, что APX East обеспечит самуцю низкую задержку между странами. Утверждается, что в APX East будет применяться оптическая система с односторонней подачей питания на всём протяжении тихоокеанского маршрута, что упростит эксплуатацию и получение разрешений регуляторов. Также допускается прокладка ответвлений к Гавайям и Фиджи в 2029 году. Проект ориентирован на удовлетворение растущего спроса на широкие интернет-каналы в связи с развитием крупномасштабной ИИ-инфраструктуры Австралии. SUBCO ссылается на планы строительства на континенте 3 ГВт мощностей ЦОД к 2028 году. Предполагается, что им потребуется 75–150 Тбит/с международной пропускной способности.

Источник изображения: SUBCO APX East будет избегать загруженных прибрежных зон близ Сиднея, кабель будет выходить на сушу к северу от существующей охранной зоны кабелей, в которой запрещены определённые виды деятельности и введены некоторые другие ограничения. Благодаря этому кабель позволит повысить общую надёжность линий связи, находясь несколько в стороне от популярных кабельных маршрутов. Кроме того, это позволит ускорить реализацию проекта. Проект позиционируется, как первый в Австралии суверенный международный «гиперкабель». На тихоокеанском рынке подводной кабельной инфраструктуры возник срочный запрос на каналы связи, поскольку гиперскейлеры и неооблачные провайдеры теперь ориентируются не на традиционные циклы роста облачных услуг — главным драйвером стало развитие ИИ. Ввод в эксплуатацию кабеля APX East в 2028 году позволяет опередить несколько других операторов, намеренных проложить новые маршруты между Австралией и США. Это ужесточает конкуренцию за ранний доступ к ВОЛС, оптимизированным под трафик ИИ.

16.01.2026 [15:58], Руслан Авдеев

NTT Data проложит вместе с партнёрами 320-Тбит/с подводный интернет-кабель от Японии до Малайзии и СингапураЯпонская NTT Data возглавила кабельный проект, в котором также принимают участие Sumitomo Corporation и JA Mitsui Leasing. Совместное предприятие Intra-Asia Marine Networks намерено развернуть к 2029 году крупномасштабную подводную кабельную систему Intra-Asia Marine Cable (I-AM Cable) стоимостью порядка $1 млрд, связывающую Японию с другими ключевыми рынками региона, сообщает Converge Digest. I-AM Cable получит посадочные станции в Тибе (Chiba), Миэ (Mie) и Фукуоке (Fukuoka), а потом протянется от Японии до Малайзии и Сингапура с попутным заходом в Южную Корею, на Филиппины и Тайвань. Приоритет отдаётся «географической диверсификации» и устойчивости к землетрясениям и прочим природным катаклизмам. Кроме того, он должен укрепить роль Японии в качестве стратегического хаба, связывающего Азиатско-Тихоокеанский регион с глобальными информационными сетями. Фукуока и вовсе позиционируется как будущий хаб для международных телеком-маршрутом на фоне активной реализации в префектуре строительства новых дата-центров. Кабель длиной 8,1 тыс. км получит до 16 пар волокон (SDM), общая начальная пропускная способность составит 320 Тбит/с. Технология Wavelength Selective Switch (WSS) позволит операторам удалённо и динамически оптимизировать пропускную способность, отвечая на спрос облачных провайдеров, ИИ-платформ и телеком-операторов. I-AM NW будет управлять всем жизненным циклом системы, от планирования и прокладки до продажи международных каналов связи. Руководство I-AM NW заявляет, что проект станет важным этапом укрепления цифровой инфраструктуры Азии и станет основой создания надёжных и гибких решений, выступающих драйверами цифровых трансформаций в АТР. Рост рабочих ИИ-нагрузок и облачного трафика стимулирует инвестиции в подводные азиатские кабельные маршруты высокой пропускной способности. Это происходит несмотря на то, что задержки в строительстве ЦОД и бюрократические препятствия создают определённые препятствия. Крупномасштабные многомиллиардные кабельные системы всё чаще рассматриваются как долгосрочные капиталовложения, помогающие операторам управлять ростом, устойчивостью и рисками в регионе с высокой сейсмической активностью. Развитие кабельной инфраструктуре в регионе — вопрос важный. Ещё в июле 2025 года в докладе Cushman & Wakefield сообщалось, что Малайзия, Таиланд и Япония станут лидерами по росту ЦОД в АТР и кабельная инфраструктура им, очевидно, очень пригодится. Впрочем, новые кабели позволят максимально повысить эффективность и уже действующей инфраструктуры.

02.01.2026 [21:10], Владимир Мироненко

Финляндия задержала судно Fitburg в связи с повреждением подводного интернет-кабеля в Балтийском мореФинская полиция задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России, которое подозревается в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, проложенного по дну Финского залива из Хельсинки (Финляндия) в Таллин (Эстония). Повреждение произошло в исключительной экономической зоне Эстонии. Весь экипаж судна, следовавшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, в составе 14 человек был арестован, сообщил ресурс BBC. «На данном этапе полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, попытку умышленного причинения тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — говорится в заявлении полиции. Телекоммуникационный оператор Elisa, заявил, что работа сервисов не пострадала благодаря использованию резервных маршрутов, пишет Data Center Dynamics. Правительство Эстонии сообщило, что в среду также произошел сбой второго телекоммуникационном кабеле, соединяющем страну с Финляндией. Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил: «Надеюсь, это не было преднамеренным действием, но расследование прояснит ситуацию». Ранее в 2025 году НАТО запустило программу Baltic Sentry для защиты от атак на подводные энергетические и информационные кабели в Балтийском море. В ноябре 2024 года китайский сухогруз, следовавший из России, обвинили в повреждении двух кабелей в Балтийском море. Поначалу в причастности к этому подозревали Россию, но позже было заявлено, что повреждение произошло в результате несчастного случая. В конце 2024 года в Балтийском море произошло сразу несколько обрывов кабелей. UPD 13.01.2026: судно отпущено, однако часть команды по-прежнему задержана.

30.12.2025 [14:30], Руслан Авдеев

Нигерия ведёт с Google переговоры о прокладке нового подводного интернет-кабеляНигерия и Google ведут активные переговоры о прокладке нового подводного кабеля. Предполагается, что это поможет укрепить «цифровую устойчивость» страны, находящейся на западе Африки, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного нигерийского чиновника. В Google подтвердили, что переговоры действительно находятся на «продвинутой» стадии. В сентябре 2025 года Google сообщала о намерении создать четыре новых инфраструктурных центра в Африке для подключения новейших ВОЛС. Национальное агентство информационных технологий (National Information Technology Development Agency) страны заявляет, что Нигерия намерена расширить существующие подводные каналы связи. В агентстве назвали зависимость Нигерии от кабелей, проложенных по одному и тому же маршруту, «единой точкой отказа». В агентстве отмечают, что Нигерия ведёт переговоры не только с Google, но и с другими техногигантами. Помимо развития систем связи, страна стремится развивать цифровую инфраструктуру для улучшения доступа к надёжным облачным сервисам и вычислительным мощностям. Африка не раз страдала от серии интернет-сбоев из-за повреждения подводных кабелей. При этом на континенте рекордными темпами растёт численность населения и увеличивается потребность в улучшении доступа к передовым технологиям, в том числе ИИ. Власти страны надеются, что инвестиции помогут превратить Нигерию в региональный цифровой хаб. Как сообщает отраслевой техноблог Subsea Cables & Internet Infrastructure, с некоторых пор стало очевидно, что кабельные сети 2Africa и Equiano недостаточно эффективны, чтобы соответствовать росту африканского интернет-трафика. Во-первых, у Equiano не очень много посадочных станций: только в Того, Нигерии, Намибии и Южной Африке. Во-вторых, 2Africa обеспечивает пропускную способность только 180 Тбит/с, при этом обслуживая 17 африканских государств. Более того, кабельная система обслуживает и ближневосточные страны, Пакистан и Индию. Пока нет достоверных данных, где именно будет проложен новый кабельный маршрут. По некоторым сведениям, речь может идти о прямой «цифровой магистрали», связывающей интернет-хаб в Атланте или Эшберне (крупнейший дата-центр Equinix) с Лагосом (Нигерия). Не исключено и строительство прямой магистрали, связывающей Нигерию и Францию или Испанию.

27.12.2025 [00:45], Владимир Мироненко

Google избавляется в России от устаревших серверов GGCGoogle разослала российским интернет-провайдерам уведомления о том, что планирует забрать устаревшие кеширующие серверы Dell R720, срок службы которых давно закончился, сообщил ресурс РБК со ссылкой на источники среди провайдеров. Эти серверы используются в системе Google Global Cache (GGC) для кеширования наиболее востребованного контента с целью более быстрой его загрузки местными пользователями. После ухода с российского рынка в 2022 году Google больше не модернизировала систему GGC. В марте 2025 года из-за того, что её российская «дочка» находится в состоянии банкротства, Google отключила пиринговые соединения с некоторыми российскими точками обмена трафиком (IX) и ЦОД. В письмах, направленных интернет-провайдерам, являющимся партнёрами GGC, компания отметила, что будет выводить из эксплуатации серверы, которые сняты с производства и не имеют гарантийного обслуживания, с 26 января 2026 года. В связи с этим Google попросила операторов отключить и извлечь из стойки серверы, а также предоставить адрес, где их можно забрать. Источник РБК также сообщил, что вопросами передачи оборудования для Google занимается европейская компания MPK Asset Solutions. По его словам, часть серверов компания уже вывезла. При этом конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО «Гугл» заявил РБК, что не имеет информации о вывозе оборудования Google из России. Комментируя планы Google вывезти серверы из России, эксперты отметили, что речь идёт о старом оборудовании, официальная поддержка которого была прекращена ещё в 2018 году. Также они считают, что могут возникнуть сложности с его вывозом из-за отсутствия правовых оснований и продолжающейся процедуры банкротства юрлица Google в России. Ранее Google предложила операторам, причём не только российским, вместо GGC использовать прямое присоединение к своей сети. Google, равно как и другие гиперскейлеры, уже давно занимается строительством собственной глобальной сети. В апреле Google объявила о запуске Cloud WAN, полностью управляемой корпоративной WAN-платформы, обеспечившей доступ к её всемирной сетевой инфраструктуре всем организациям и компаниям.

26.12.2025 [14:30], Сергей Карасёв

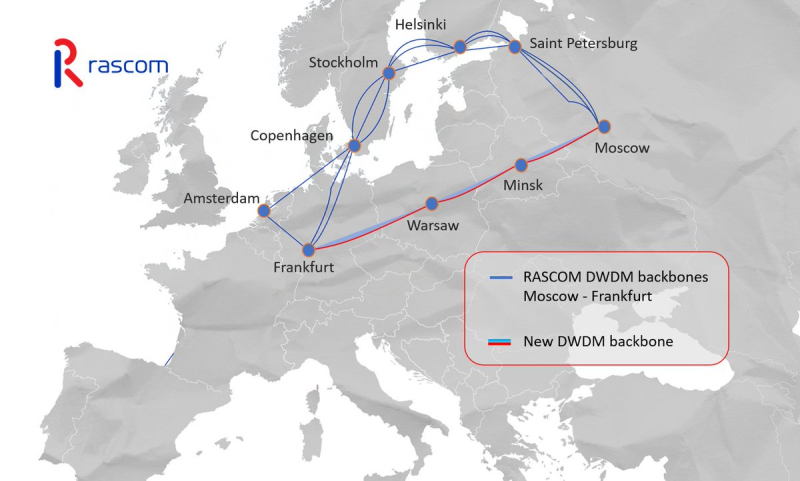

Запущена DWDM-магистраль Москва—Минск—Варшава—Франкфурт с пропускной способностью 12,8 Тбит/сКомпания «Раском» (поставщик международной ёмкости для операторов связи) совместно с белорусским партнёром НЦОТ сообщила о завершении монтажа и подключении оборудования на всех узлах новой магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Канал развёрнут с использованием технологии DWDM — плотное мультиплексирование с разделением по длине волны. Благодаря этому обеспечивается высокая пропускная способность, достигающая 12,8 Тбит/с. По заявлениям «Раскома», задержка RTD на канале Москва, ММТС9 — Минск составляет 10,6 мс, на каналах от Москвы до Варшавы — 17,1 мс, до Франкфурта Equinix-FR5 — 31,4 мс, до Франкфурта Digital Realty-FRA13 — 31,6 мс. Запуск магистрали позволяет клиентам и партнёрам «Раскома» заказать новые каналы на Минск и Варшаву. Кроме того, стал доступен более короткий и полностью независимый маршрут на Франкфурт (в дополнение к двум другим, существовавшим ранее). Утверждается, что сформированный канал в настоящее время является наиболее востребованным российскими операторами для получения зарубежного трафика и зарубежными клиентами, арендующими каналы, проходящие через территорию РФ. На сегодняшний день «Раском» оперирует собственной оптоволоконной сетью и сооружениями связи в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме, Лондоне, Париже, Мадриде, Марселе, Вене, Праге, Братиславе и др. Применяется оборудование таких производителей, как Cisco, Juniper и Extreme Networks. |

|