Материалы по тегу: amd

|

23.03.2022 [01:10], Алексей Степин

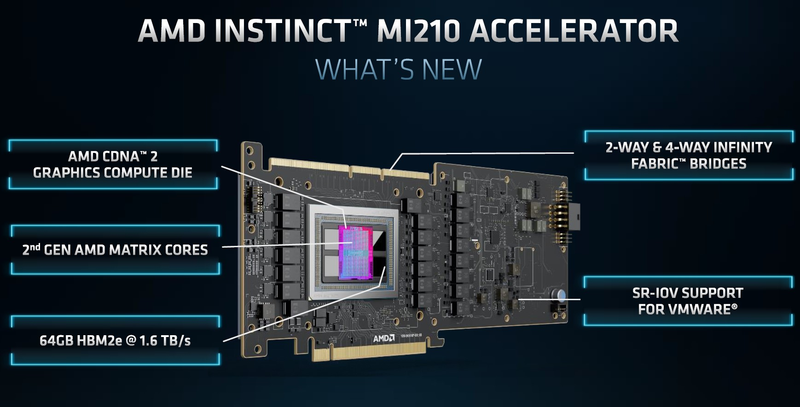

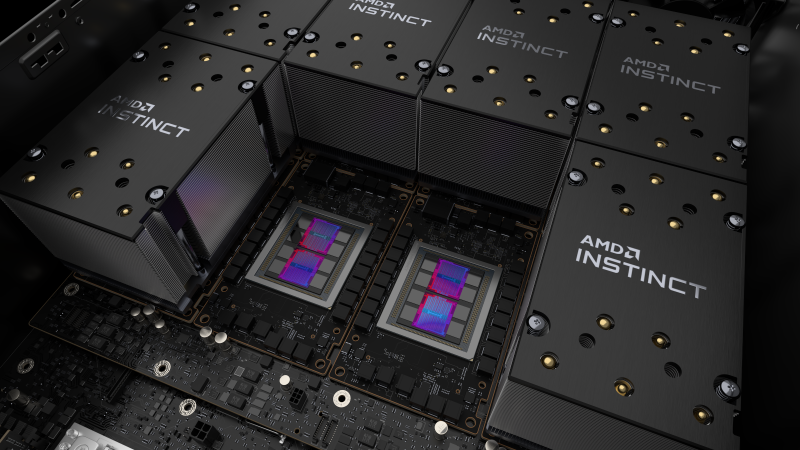

Анонсирован ускоритель AMD Instinct MI210: половинка MI250 в форм-факторе PCIe-картыAMD продолжает активно осваивать рынок ускорителей и ИИ-сопроцессоров. Вслед за сверхмощными Instinct MI250 и MI250X, анонсированными ещё осенью прошлого года, «красные» представили новинку — ускоритель Instinct MI210. Это менее мощная, одночиповая версия ускорителя с архитектурой CDNA 2, дополняющая семейство MI200 и имеющая более универсальный форм-фактор PCIe-карты. Если Instinct MI250/250X существует только как OAM-модуль, то новый Instinct MI210 имеет вид обычной платы расширения с разъёмом PCI Express 4.0. Это неудивительно, ведь MI250 физически невозможно уложить в тепловые и энергетические рамки, обеспечиваемые таким форм-фактором, поскольку два чипа Aldebaran требуют 560 Вт против привычных для PCIe-плат 300 Вт. Для питания MI210 используется как слот PCIe, так и 8-контактный разъём EPS12V.  Поскольку ускоритель на борту новинки только один, она вдвое уступает MI250/250X по всем параметрам, но всё равно обеспечивает весьма неплохую производительность во всех форматах вычислений. Стоит отметить, что функциональные возможности MI210 не уменьшились. Осталась, например, поддержка Infinity Fabric 3.0 — соответствующие разъёмы расположены в верхней части карты, и она поддерживает работу в кластерном режиме из двух или четырёх ускорителей.

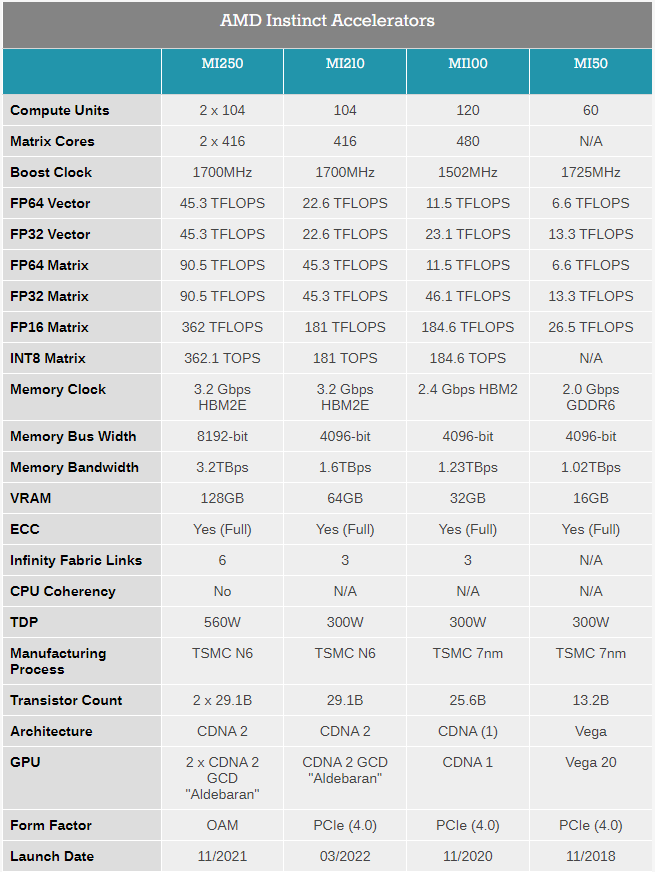

Таблица опубликована AnandTech В MI210 используется более простой вариант Aldebaran с одним кристаллом. Что интересно, по количеству вычислительных блоков этот вариант уступает более старому MI100 (104 CU против 120, 416 матричных ядер против 480). Однако последний использует первую итерацию архитектуры CDNA и работает на меньшей частоте — 1500 против 1700 МГц у новинки. В некоторых форматах вычислений MI100 может быть быстрее, но разница крайне незначительна.

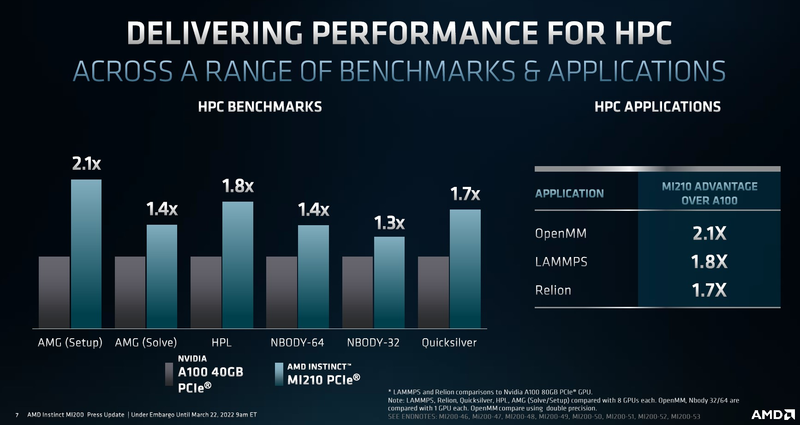

Производительность AMD Instinct MI210 в сравнении с NVIDIA A100 40GB PCIe CDNA2 позволяет использовать уникальные форматы данных, вроде packed FP32, однако это требует поддержки со стороны разработчиков, что несколько затруднит создание универсального ПО, способного полностью задействовать возможности MI210. Но в первую очередь, это ускоритель, не «зажимающий» FP64-производительность: свыше 22 Тфлопс в векторных операциях и 45 Тфлопс — в матричных. Сервер с одним или несколькими MI210 может использоваться в качестве универсальной платформы разработки ПО для суперкомпьютеров на базе более мощных ускорителей AMD Instinct MI250/250X. Новинка уже доступна у традиционных партнёров AMD по выпуску серверов, включая ASUS, Dell, HPE, Supermicro и Lenovo, которые также предлагают более мощные решения на базе MI250/250X.

08.11.2021 [20:00], Игорь Осколков

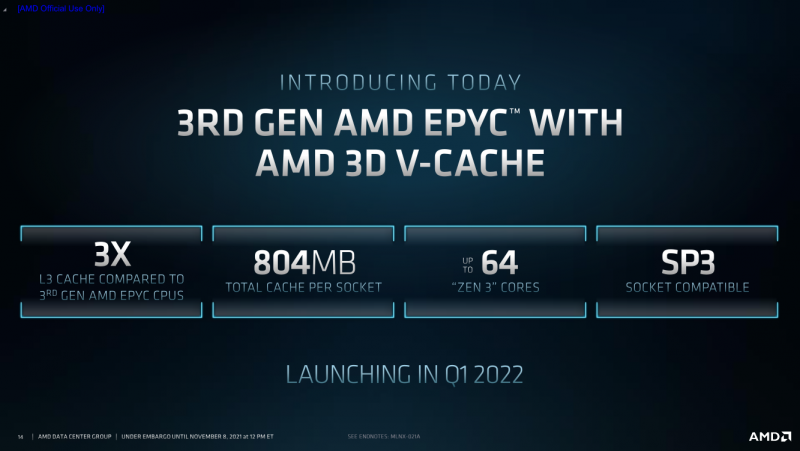

AMD анонсировала процессоры EPYC Milan-X с 3D V-Cache: 804 Мбайт кеша и 64 ядра Zen3AMD анонсировала серию своих серверных процессоров под кодовым названием Milan-X. Новинки являются развитием EPYC 7003 (Milan), представленных весной этого года, и рассчитаны в первую очередь на высокопроизводительные вычисления (HPC). Главным же отличием от «обычных» Milan станет резко увеличенный объём кеш-памяти, что позволило AMD снова назвать свои процессоры самими быстрыми в мире.

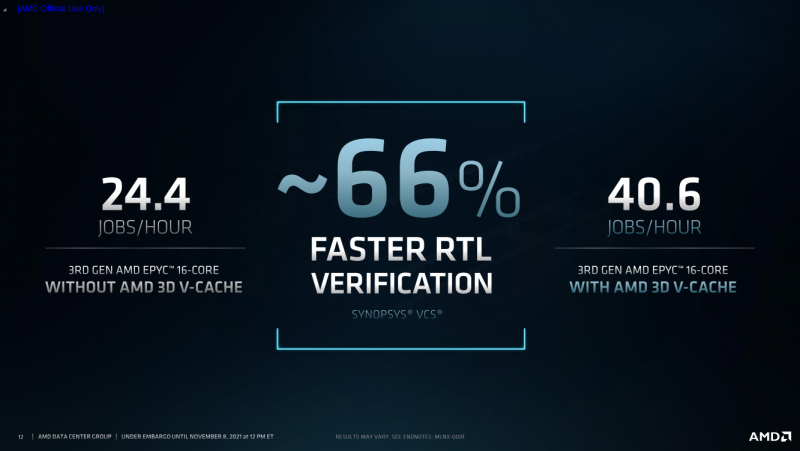

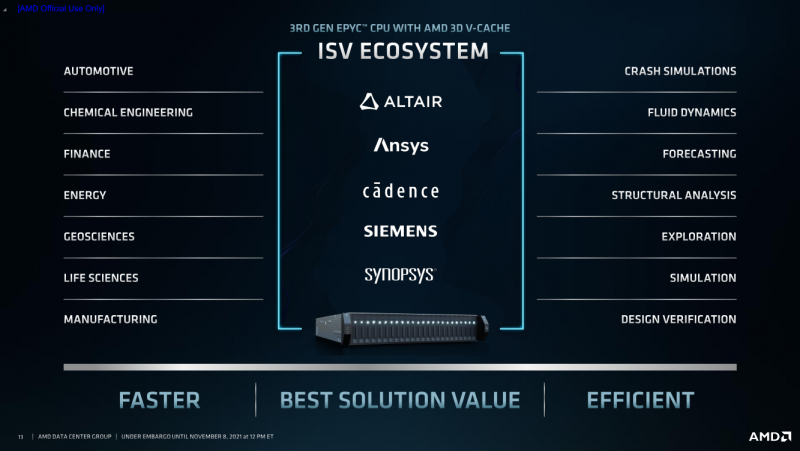

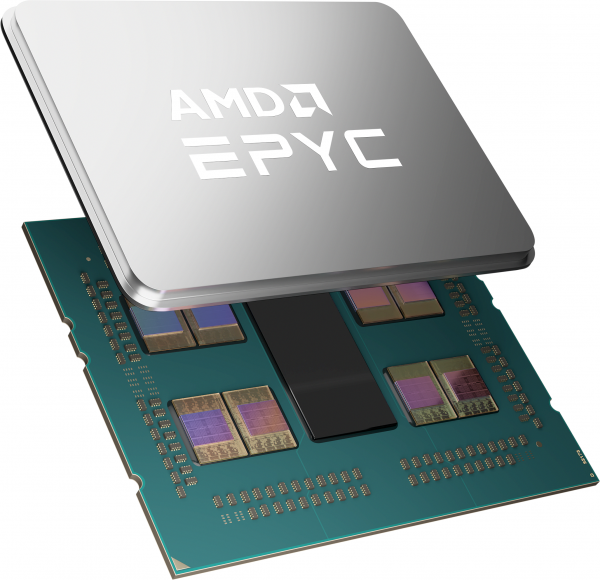

AMD EPYC Milan-X с 3D V-Cache (Здесь и ниже изобржаения AMD) Откуда берётся цифра в 804 Мбайт? Математика простая. На каждое ядро Zen3 приходится по 32 Кбайт L1-кеша для инструкций и данных + 512 Кбайт L2-кеша. На восемь ядер в CCX-комплексе приходится 32 Мбайт общего L3-кеша. И вот к ним добавляются ещё 64 Мбайт 3D V-Cache — в максимальной конфигурации на 8 CCX получается суммарно 768 Мбайт 3D V-Cache в дополнение к иерархии нижележащих кешей. Таким образом, конкретно по этому показателю побит рекорд IBM z15, хотя данный CPU ориентирован на совсем другие задачи. А вот среди x86-64 равных Milan-X сейчас нет. Более того, по словам AMD, реализация 3D V-Cache на текущий момент является уникальной в индустрии. Дополнительный кеш имеет непосредственно подключение к CCX по медным каналами, что позволяет значительно повысить плотность упаковки и энергоэффективность, снизить задержки и улучшить температурный режим. Правда, детальные характеристики V-Cache пока не приводятся.  Что важно, новинки будут совместимы с имеющимися SP3-платформами для Milan, что упростит тестирование и валидацию — для них будет выпущено обновление BIOS. Увы, пока данные по частотам, TDP и цене компания не приводит — выпуск Milan-X запланирован на I квартал 2022 года. Но в сносках к презентации, в частности, упоминаются не только 64-ядерные Milan-X, но и 16-ядерные. Надо полагать, что такие «бутерброды» будут дороже обычных CCX, поскольку здесь цена брака будет выше. Также заявлена совместимость с имеющимся ПО, но и с разработчиками уже ведётся активная работа по дополнительной оптимизации их решений. Наибольшую выгоду от увеличенного кеша получат нагрузки, для которых критична скорость работы с памятью и задержки доступа. Среди таковых AMD упоминает метод конечных элементов, структурный анализ, вычислительную гидродинамику и автоматизированные системы проектирования электроники (EDA). Для последних на примере Synopsys VCS рост производительности составил 66%.

08.11.2021 [20:00], Игорь Осколков

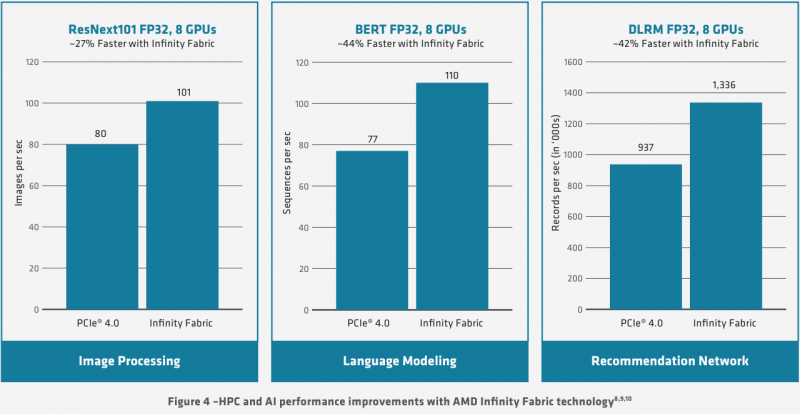

AMD анонсировала Instinct MI200, самые быстрые в мире ускорители вычислений на базе CDNA 2В прошлом году AMD окончательно развела ускорители для графики и вычислений, представив Instinct MI100, первый продукт на базе архитектуры CDNA, который позволил компании противостоять NVIDIA. Теперь же AMD подготовила новую версию архитектуры CDNA 2 и ускорители MI200 на неё основе. Новинки, согласно внутренним тестам, в ряде задач на голову выше того, что сейчас может предложить NVIDIA.

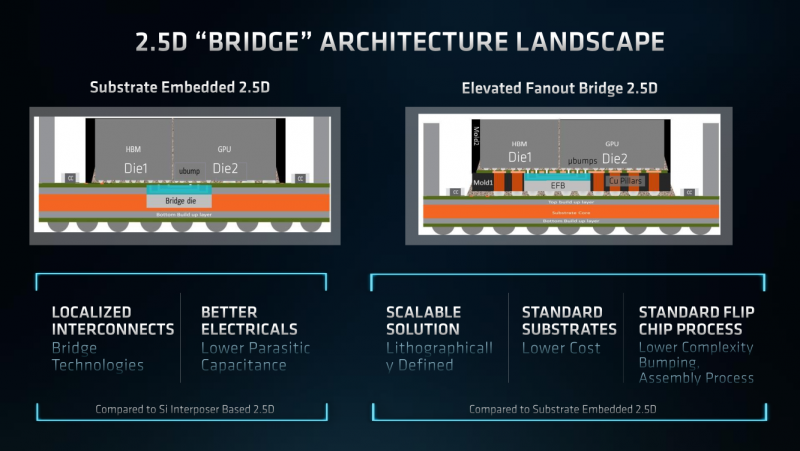

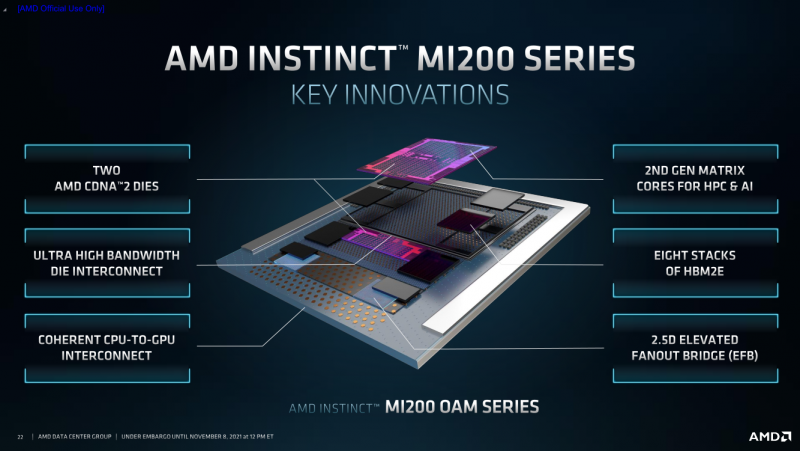

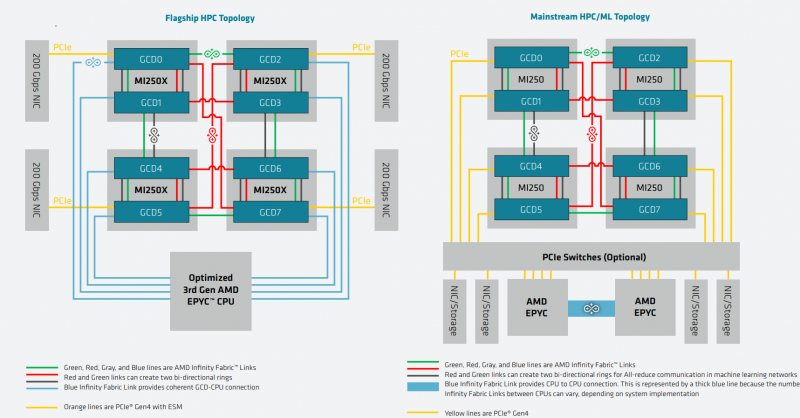

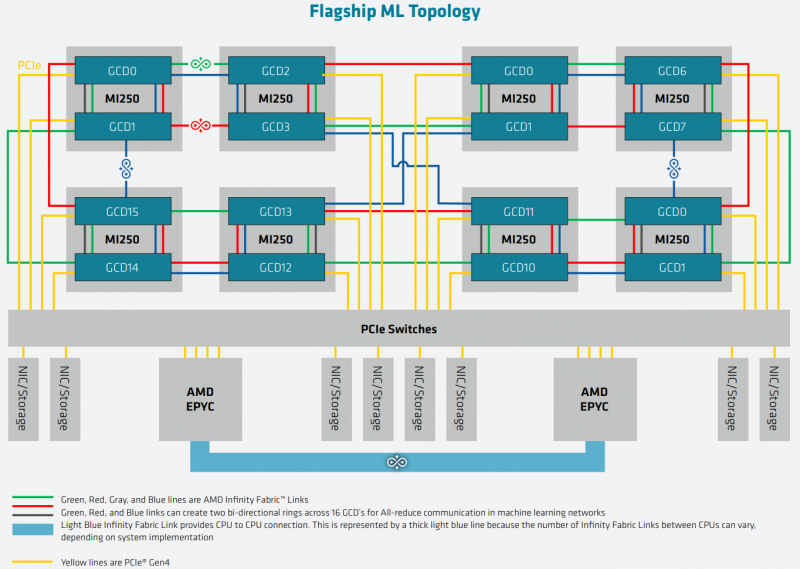

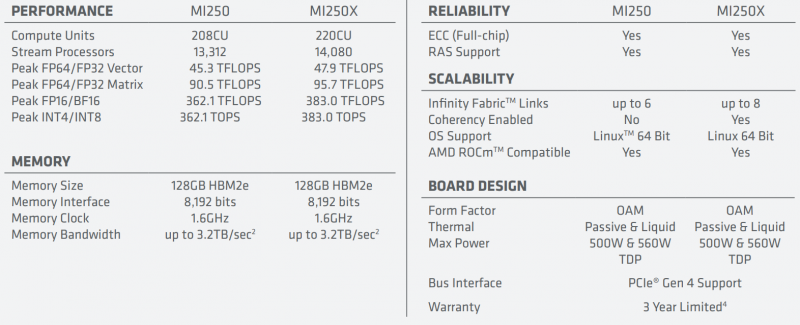

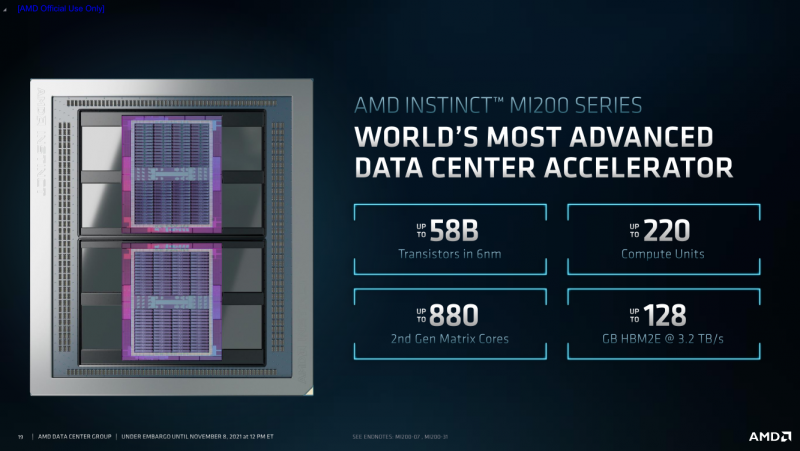

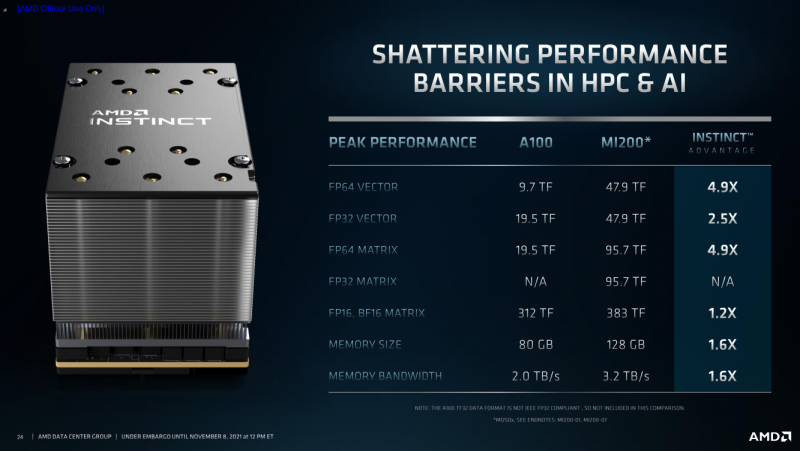

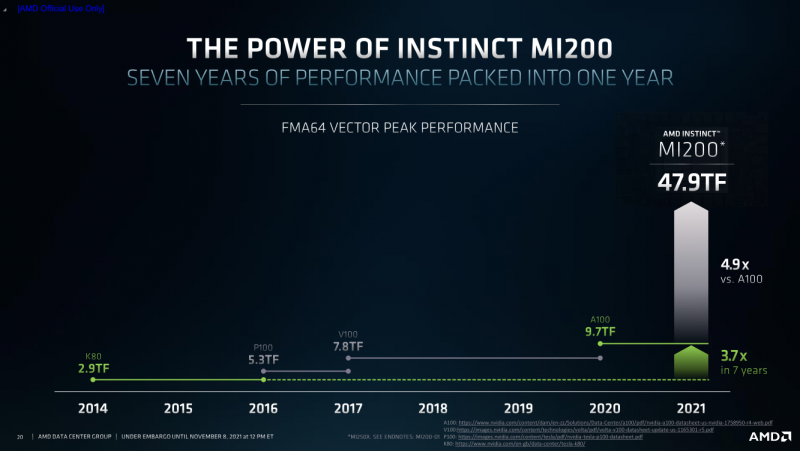

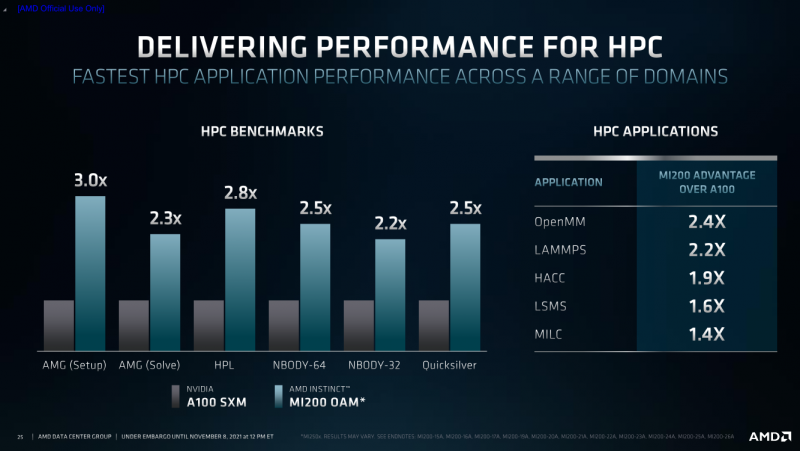

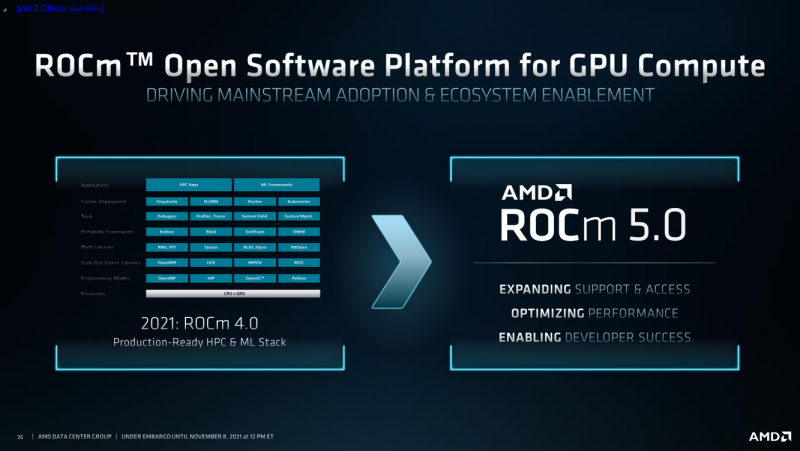

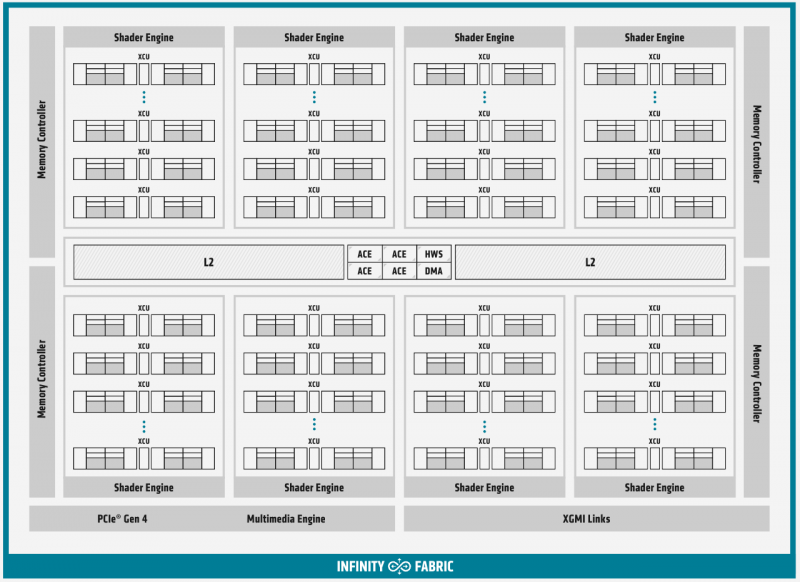

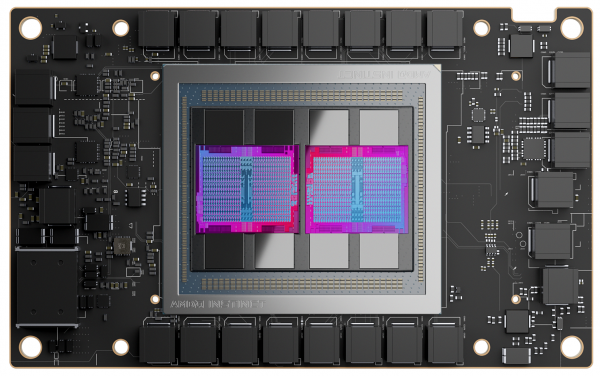

AMD Instinct MI200 в OAM-варианте (Здесь и ниже изображения AMD) Циркулировавшие ранее слухи оказались верны — MI200 являются двухчиповыми решениями с 2.5D-упаковкой кристаллов (GCD) самих ускорителей, четырёх линий Infinity Fabric между ними и восьми стеков памяти HBM2e (8192 бит, 1600 МГц, 128 Гбайт, 3,2 Тбайт/c). В данном случае используется мостик EFB (Elevated Fanout Bridge), который позволяет задействовать стандартные подложки, что удешевляет и упрощает производство и тестирование ускорителей, не потеряв при этом в производительности и, что важнее, без существенного увеличения задержек в обмене данными. Несмотря на то, что в составе ускорителя два GCD, системе они представляются как единое целое с общей же памятью. Каждый GCD в случае CDNA 2 включает 112 CU (Compute Unit), но в конечных продуктах они задействованы не все. CU разбиты на четыре группы (с индивидуальным планировщиком) с общим L2-кешем объёмом 8 Мбайт и пропускной способностью 6,96 Тбайт/с, который поделён на 32 отдельных блока. А сами блоки имеют индивидуальные подключения к контроллерам памяти в GCD. Важное отличие CDNA 2 заключается в «подтягивании» производительности векторных FP64- и FP32-вычислений — они исполняются с одинаковой скоростью в отличие от CDNA первого поколения. Кроме того, появилась поддержка сжатых (packed) инструкций для операций FMA/FADD/FMUL для FP32-векторов. Второй крупный апдейт касается матричных вычислений. Для них теперь тоже есть отдельная поддержка FP64, и с той же производительностью, что и для FP32. Новые инструкции рассчитаны на блоки 16×16×4 и 4×4×4. Поддержка FP16/BF16 в матричных ядрах, конечно, тоже есть, что позволяет задействовать их и для ИИ-задач, а не только HPC. Подспорьем для них в некоторых задачах будут два блока VCN (Video Codec Next) в каждом GCD. Они поддерживают декодирование H.264/AVC, H.265/HEVC, VP9 и JPEG, а также кодирование H.264/H.265, что потенциально позволит более эффективно работать ИИ-алгоритмам с изображениями и/или видео. Для обмена данными между ускорителями и CPU используется единая шина Infinity Fabric (IF) с поддержкой кеш-когерентности. Всего на ускоритель приходится до восьми внешних линий IF, а суммарная скорость обмена данными может достигать 800 Гбайт/c. В наиболее плотной компоновке из четырёх MI200 и одного EPYC каждый ускоритель имеет по две линии для связи с CPU и со своим соседом. Причём внутренние и внешние IF-линии образуют два двунаправленных кольца между ускорителями. Каждая IF-линия опирается на x16-подключение PCIe 4.0, но в данном случае есть ряд оптимизаций конкретно под HPC-системы HPE Cray. Дополнительно у каждого ускорителя есть собственный root-комплекс, что позволяет напрямую подключить сетевой адаптер класса 200G. И это явный намёк на возможность непосредственного RDMA-соединения с внешними хранилищами, поскольку в такой схеме на локальные NVMe-накопители линий попросту не остаётся. Более простые топологии уже предполагают использование половины линий IF в качестве обычного PCIe-подключения и задействуют коммутатор(-ы) для связи с CPU и NIC. В этом случае IF-подключение остаётся только между процессорами. Зато в одной системе можно объединить восемь MI200. Чипы ускорителей MI250X изготовлены по 6-нм техпроцессу FinFet, содержат 58 млрд транзисторов и предлагают 220 CU, включающих 880 ядер для матричных вычислений и 14080 шейдерных ядер второго поколения. У MI250 их 208, 832 и 13312 соответственно. Для обеих моделей уровень TDP составляет 500 или 560 Вт, поэтому поддерживается как воздушное, так и жидкостное охлаждение. В дополнение к OAM-версиям MI250(X) чуть позже появится и более традиционная PCIe-модель MI210. Для сравнения — у NVIDIA A100 объём и пропускная способность памяти (тоже HBM2e) составляют до 80 Гбайт и 2 Тбайт/с соответственно. Шина же NVLink 3.0 имеет пропускную способность 600 Гбайт/c, а коммутатор NVSwitch для связи между восемью ускорителями — 1,8 Тбайт/с. Потребление SXM3-версии составляет 400 Вт. Стоит также отметить, что первая версия A100 появилась ещё весной 2020 года, и скоро ожидается анонс следующего поколения ускорителей на базе архитектуры Hopper. На носу и выход ускорителей Intel Xe Ponte Vecchio. И если про первые мы пока ничего толком не знаем, то вторые, похоже, уже проиграли MI250X в «голой» производительности как минимум по одной позиции (FP32). AMD говорит, что создавала Instinct MI200 как серию универсальных ускорителей, пригодных и для «классических» HPC-задач, и для ИИ. Отсюда и практически пятикратная разница в пиковой FP64-производительности с NVIDIA A100. Но вот с нейронками всё не так однозначно. Предпочтительным форматом для обучения у NVIDIA является собственный TF32, поддержка которого есть в Tensor-ядрах Ampere. Ядра для матричных вычислений в CDNA2 про него ничего не знают, поэтому сравнить производительность в лоб нельзя. Разница в BF16/FP16 между MI250X и A100 уже не так велика, так что AMD говорит о приросте в 1,2 раза для обучения со смешанной точностью. Данные по INT8 и INT4 в презентацию не вынесены, что неудивительно. Пиковый показатель для обоих форматов у MI250X составляет 383 Топс, тогда как тензорные ядра NVIDIA A100 выдают 624 и 1248 Топс соответственно. В данном случае больший объём памяти сыграл бы на руку MI200 в задачах инференса для крупных моделей. Наконец, у A100 есть ещё одно преимущество — поддержка MIG (Multi-Instance GPU), которая позволяет более эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, особенно в облачных системах. Вместе с Instinct MI200 была анонсирована и новая версия открытой (open source) платформы ROCm 5.0, которая обзавелась поддержкой и различными оптимизациями не только для этих ускорителей, но и, например, Radeon Pro W6800. В этом релизе компания уделит особое внимание расширению программной экосистемы и адаптации большего числа приложений. Кроме того, будет развиваться и новый портал Infinity Hub, где будет представлено больше готовых к использованию контейнеров с популярным ПО с рекомендациями по настройке и запуску.  AMD Instinct MI200 появятся в I квартале 2022 года. Новинки, в первую очередь MI210, будут доступны у крупных OEM/ODM-производителей: ASUS, Atos (X410-A5 2U1N2S), Dell Technologies, Gigabyte (G262-ZO0), HPE, Lenovo и Supermicro. Ускорители Instinct MI250X пока остаются эксклюзивом для систем HPE Cray Ex. Именно они вместе с «избранными» процессорами AMD EPYC (без уточнения, будут ли это Milan-X) станут основой для самого мощного в США суперкомпьютера Frontier. Окончательный ввод в эксплуатацию этого комплекса запланирован на будущий год. Ожидается, что его пиковая производительность превысит 1,5 Эфлопс. При этом он должен стать самой энергоэффективной системой подобного класса. А адаптация ПО под него позволит несколько потеснить NVIDIA CUDA в некоторых областях. И это для AMD сейчас, пожалуй, гораздо важнее, чем победа по флопсам.

28.05.2021 [00:33], Владимир Мироненко

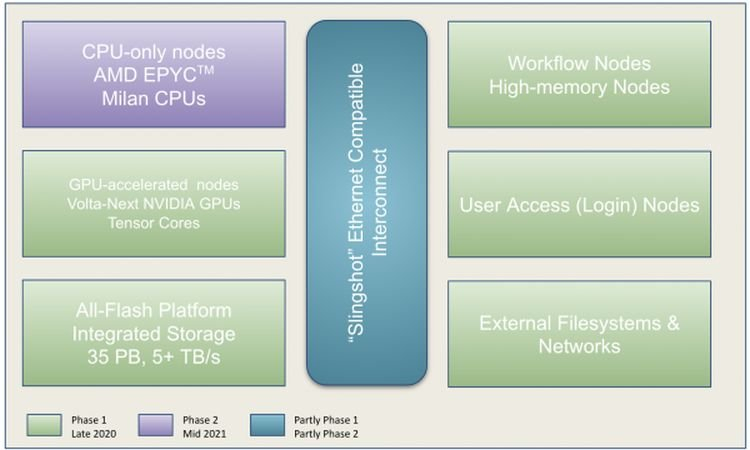

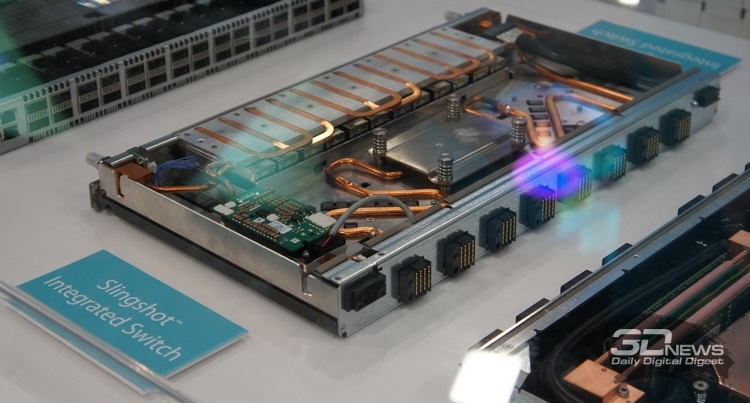

Perlmutter стал самым мощным ИИ-суперкомпьютером в мире: 6 тыс. NVIDIA A100 и 3,8 ЭфлопсВ Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC) Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли состоялась торжественная церемония, посвящённая официальному запуску суперкомпьютера Perlmutter, также известного как NERSC-9, созданного HPE в партнёрстве с NVIDIA и AMD. Это самый мощный в мире ИИ-суперкомпьютер, базирующийся на 6159 ускорителях NVIDIA A100 и примерно 1500 процессорах AMD EPYC Milan. Его пиковая производительность в вычислениях смешанной точности составляет 3,8 Эфлопс или почти 60 Пфлопс в FP64-вычислениях. Perlmutter основан на платформе HPE Cray EX с прямым жидкостным охлаждением и интерконнектом Slingshot. В состав системы входят как GPU-узлы, так и узлы с процессорами. Для хранения данных используется файловая система Lustre объёмом 35 Пбайт скорость обмена данными более 5 Тбайт/с, которая развёрнута на All-Flash СХД HPE ClusterStor E1000 (тоже, к слову, на базе AMD EPYC). Установка Perlmutter разбита на два этапа. На сегодняшней презентации было объявлено о завершении первого (Phase 1) этапа, который начался в ноябре прошлого года. В его рамках было установлено 1,5 тыс. вычислительных узлов, каждый из которых имеет четыре ускорителя NVIDIA A100, один процессор AMD EPYC Milan и 256 Гбайт памяти. На втором этапе (Phase 2) в конце 2021 года будут добавлены 3 тыс. CPU-узлов c двумя AMD EPYC Milan и 512 Гбайт памяти., а также ещё ещё 20 узлов доступа и четыре узла с большим объёмом памяти.

NERSC Также на первом этапе были развёрнуты служебные узлы, включая 20 узлов доступа пользователей, на которых можно подготавливать контейнеры с приложениями для последующего запуска на суперкомпьютере и использовать Kubernetes для оркестровки. Среда разработки будет включать NVDIA HPC SDK в дополнение к наборам компиляторов CCE (Cray Compiling Environment), GCC и LLVM для поддержки различных средств параллельного программирования, таких как MPI, OpenMP, CUDA и OpenACC для C, C ++ и Fortran. Сообщается, что для Perlmutter готовится более двух десятков заявок на вычисления в области астрофизики, прогнозирования изменений климата и в других сферах. Одной из задач для новой системы станет создание трёхмерной карты видимой Вселенной на основе данных от DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Ещё одно направление, для которого задействуют суперкомпьютер, посвящено материаловедению, изучению атомных взаимодействий, которые могут указать путь к созданию более эффективных батарей и биотоплива.

16.11.2020 [20:44], Алексей Степин

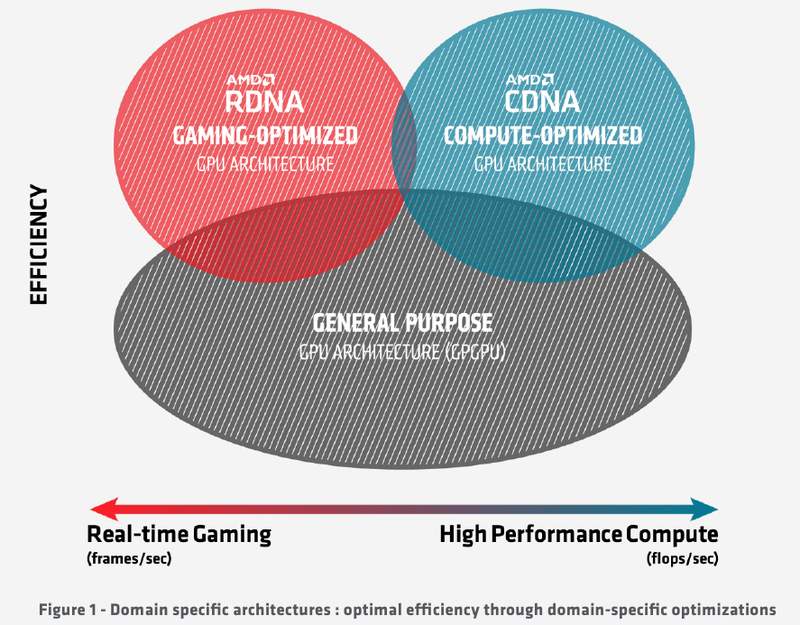

Подробности об архитектуре AMD CDNA ускорителей Instinct MI100Лидером в области использования графических архитектур для вычислений долгое время была NVIDIA, однако давний соперник в лице AMD вовсе не собирается сдавать свои позиции. В ответ на анонс архитектуры Ampere и ускорителей нового поколения A100 на её основе компания AMD сегодня ответила своим анонсом первого в мире ускорителя на основе архитектуры CDNA — сверхмощного процессора Instinct MI100. Достаточно долго подход к проектированию графических чипов оставался унифицированным, однако быстро выяснилось, что то, что хорошо для игр, далеко не всегда хорошо для вычислений, а некоторые возможности для областей применения, не связанных с рендерингом 3D-графики, попросту избыточны. Примером могут служить модули растровых операций (RBE/ROP) или наложения текстур. Произошло то, что должно было произойти: слившиеся на какое-то время воедино ветви эволюции «графических» и «вычислительных» процессоров вновь начали расходиться. И новый процессор AMD Instinct MI100 относится к чисто вычислительной ветви развития подобного рода чипов. Теперь AMD имеет в своём распоряжении две основных архитектуры, RDNA и CDNA, которые и представляют собой вышеупомянутые ветви развития GPU. Естественно, новый процессор Instinct MI100 унаследовал у своих собратьев по эволюции многое — в частности, блоки исполнения скалярных и векторных инструкций: в конце концов, всё равно, работают ли они для расчёта графики или для вычисления чего-либо иного. Однако новинка содержит и ряд отличий, позволяющих ей претендовать на звание самого мощного и универсального в мире ускорителя на базе GPU.

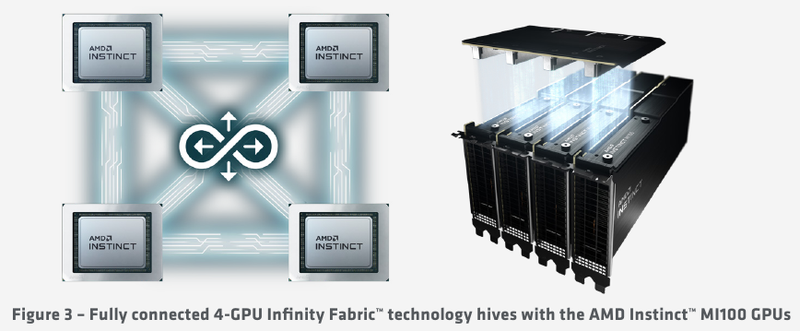

Схема эволюции графических процессоров: налицо дивергенция признаков AMD в последние годы существенно укрепила свои позиции, и это отражается в создании собственной единой IP-инфраструктуры: новый чип выполнен с использованием 7-нм техпроцесса и все системы интерконнекта, как внутренние, так и внешние, в MI100 базируются на шине AMD Infinity второго поколения. Внешние каналы имеют ширину 16 бит и оперируют на скорости 23 Гт/с, однако если в предыдущих моделях Instinct их было максимум два, то теперь количество каналов Infinity Fabric увеличено до трёх. Это позволяет легко организовывать системы на базе четырёх MI100 с организацией межпроцессорного общения по схеме «все со всеми», что минимизирует задержки.

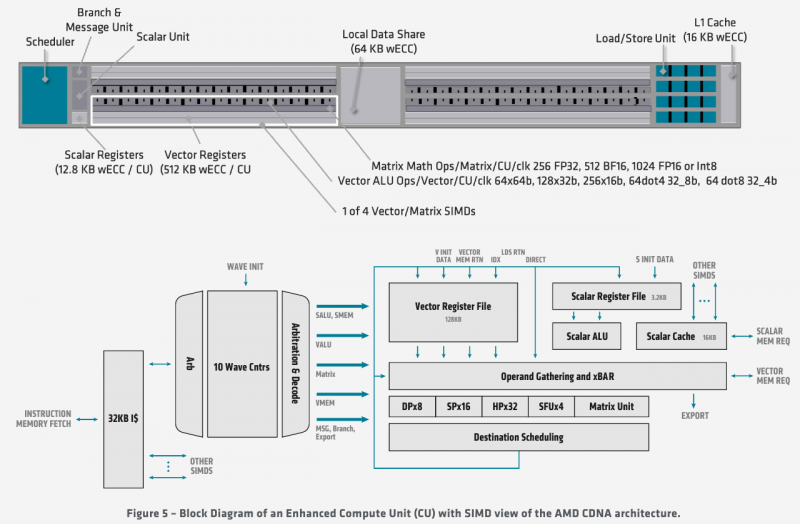

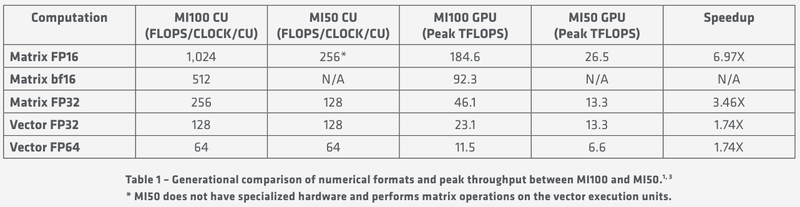

Ускорители Instinct MI100 получили третий канал Infinity Fabric Общую организацию внутренней архитектуры процессор MI100 унаследовал ещё от архитектуры GCN; его основу составляют 120 вычислительных блоков (compute units, CU). При принятой AMD схеме «64 шейдерных блока на 1 CU» это позволяет говорить о 7680 процессорах. Однако на уровне вычислительного блока архитектура существенно переработана, чтобы лучше отвечать требованиям, предъявляемым современному вычислительному ускорителю. В дополнение к стандартным блокам исполнения скалярных и векторных инструкций добавился новый модуль матричной математики, так называемый Matrix Core Engine, но из кремния MI100 удалены все блоки фиксированных функций: растеризации, тесселяции, графических кешей и, конечно, дисплейного вывода. Универсальный движок кодирования-декодирования видеоформатов, однако, сохранён — он достаточно часто используется в вычислительных нагрузках, связанных с обработкой мультимедийных данных. Каждый CU содержит в себе по одному блоку скалярных инструкций со своим регистровым файлом и кешем данных, и по четыре блока векторных инструкций, оптимизированных для вычислений в формате FP32 саналогичными блоками. Векторные модули имеют ширину 16 потоков и обрабатывают 64 потока (т.н. wavefront в терминологии AMD) за четыре такта. Но самое главное в архитектуре нового процессора — это новые блоки матричных операций. Наличие Matrix Core Engines позволяет MI100 работать с новым типом инструкций — MFMA (Matrix Fused Multiply-Add). Операции над матрицами размера KxN могут содержать смешанные типы входных данных: поддерживаются режимы INT4, INT8, FP16, FP32, а также новый тип Bfloat16 (bf16); результат, однако, выводится только в форматах INT32 или FP32. Поддержка столь многих типов данных введена для универсальности и MI100 сможет показать высокую эффективность в вычислительных сценариях разного рода.

Использование Infinity Fabric 2.0 позволило ещё более увеличить производительность MI100 Каждый блок CU имеет свой планировщик, блок ветвления, 16 модулей load-store, а также кеши L1 и Data Share объёмами 16 и 64 Кбайт соответственно. А вот кеш второго уровня общий для всего чипа, он имеет ассоциативность 16 и объём 8 Мбайт. Совокупная пропускная способность L2-кеша достигает 6 Тбайт/с. Более серьёзные объёмы данных уже ложатся на подсистему внешней памяти. В MI100 это HBM2 — новый процессор поддерживает установку четырёх или восьми сборок HBM2, работающих на скорости 2,4 Гт/с. Общая пропускная способность подсистемы памяти может достигать 1,23 Тбайт/с, что на 20% быстрее, нежели у предыдущих вычислительных ускорителей AMD. Память имеет объём 32 Гбайт и поддерживает коррекцию ошибок. «Мозг» чипа Instinct MI100 составляют четыре командных процессора (ACE на блок-схеме). Их задача — принять поток команд от API и распределить рабочие задания по отдельным вычислительным модулям. Для подключения к хост-процессору системы в составе MI100 имеется контроллер PCI Express 4.0, что даёт пропускную способность на уровне 32 Гбайт/с в каждом направлении. Таким образом, «уютнее всего» ускоритель Instinct MI100 будет чувствовать себя совместно с ЦП AMD EPYC второго поколения, либо в системах на базе IBM POWER9/10. Избавление от лишних архитектурных блоков и оптимизация архитектуры под вычисления в как можно более широком числе форматов позволяют Instinct MI100 претендовать на универсальность. Ускорители с подобными возможностями, как справедливо считает AMD, станут важным строительным блоком в экосистеме HPC-машин нового поколения, относящихся к экзафлопсному классу. AMD заявляет о том, что это первый ускоритель, способный развить более 10 Тфлопс в режиме двойной точности FP64 — пиковый показатель составляет 11,5 Тфлопс.

Удельные и пиковые показатели производительности MI100 В менее точных форматах новинка пропорционально быстрее, и особенно хорошо ей даются именно матричные вычисления: для FP32 производительность достигает 46,1 Тфлопс, а в новом, оптимизированном под задачи машинного обучения bf16 — и вовсе 92,3 Тфлопс, причём, ускорители Instinct предыдущего поколения таких вычислений выполнять вообще не могут. В зависимости от типов данных, превосходство MI100 перед MI50 варьируется от 1,74х до 6,97x. Впрочем, NVIDIA A100 в этих задача всё равно заметно быстрее, а вот в FP64/FP32 проигрывают.

30.10.2019 [20:13], Алексей Степин

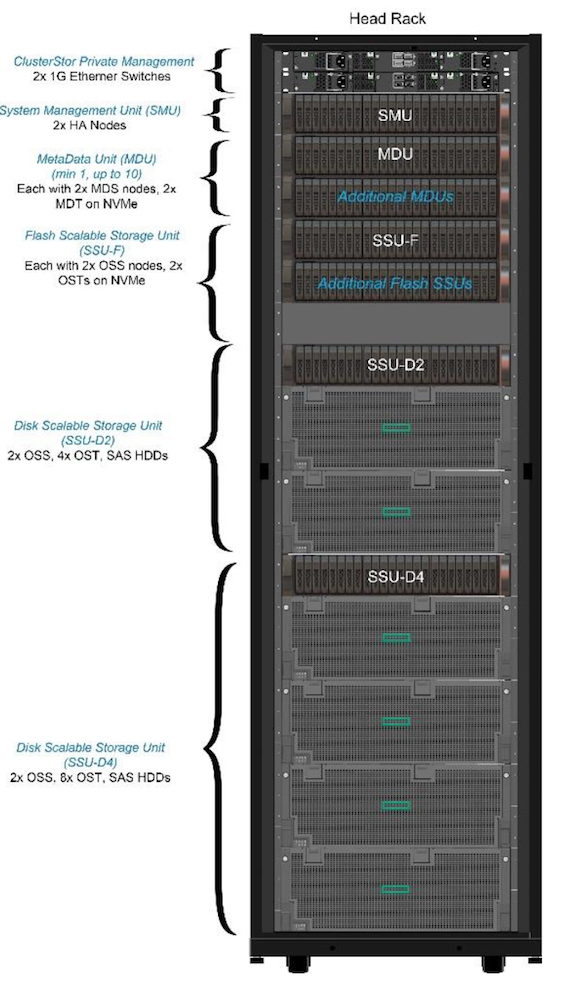

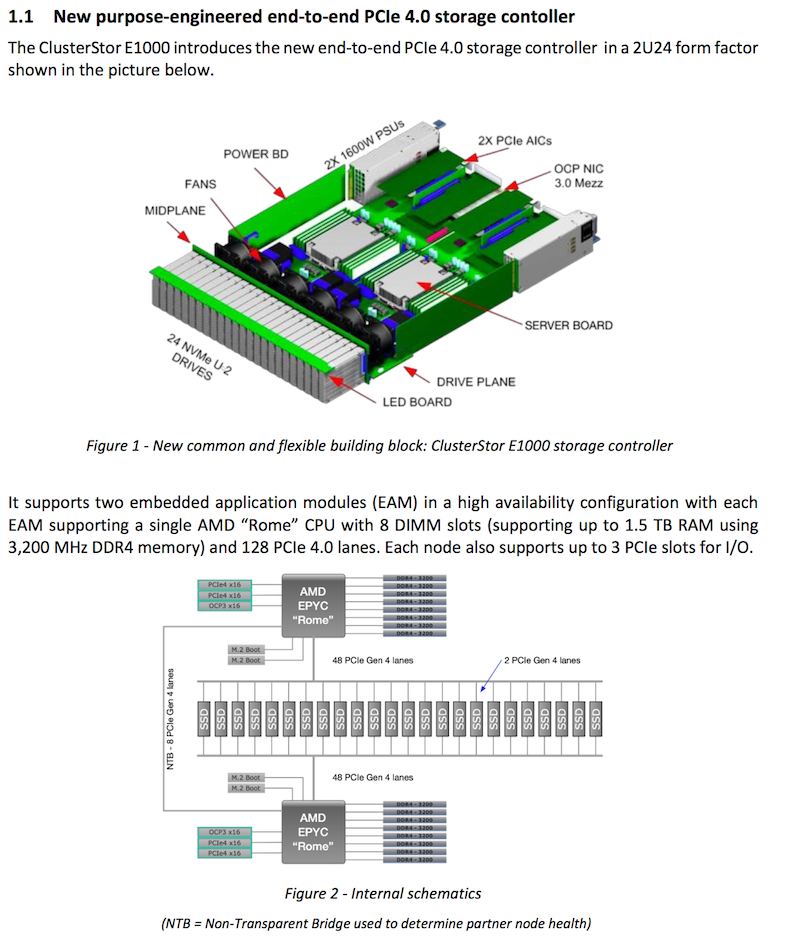

Новая СХД Cray ClusterStor E1000: до 1,6 Тбайт/с и 50 млн IOPSКомпания Cray, известная своими суперкомпьютерами, представила новую платформу хранения данных, ClusterStor E1000. Она предназначена для самых мощных конвергентных вычислительных систем экзафлопсного класса и спроектирована в расчёте на постоянно растущие объёмы данных и требования к скоростным показателям. Новая платформа дополняет экосистему Cray Shasta и, как заявляют представители компании, по некоторым показателям не имеет равных в мире.

Возможные конфигурации базовой стойки ClusterStor E1000 Cray ClusterStor E1000 конфигурируется под конкретную задачу заказчика. СХД может быть гибридной, полностью твердотельной или оснащаться только традиционными жёсткими дисками. В случае варианта all-flash максимальная производительность может достигать 1,6 Тбайт/с и 50 миллионов IOPS на стойку.  В случае HDD скоростные показатели несколько скромнее — пиковая скорость составляет 120 Гбайт/с, зато ёмкость одной стойки может достигать 10 Пбайт. Cray пока не планирует отказа от традиционных HDD, как обеспечивающих меньшую удельную стоимость хранения данных.

Контроллеры ClusterStor E1000 используют процессоры AMD Rome В базовой конфигурации новинка состоит из двух модулей формата 2U: модуля управления (System Management) и модуля метаданных (Metadata Unit), дополнительные модули устанавливаются в соответствии с задачами заказчика. Модуль управления оснащается одной коммуникационной платой HDR/Slingshot (200 Гбит/с) и двумя хост-адаптерами SAS с интерфейсом PCIe 4.0 (16 линий SAS 12 Гбит/с). Также доступна поддержка 100GbE и InfiniBand EDR/HDR. В системе используются процессоры AMD EPYC Rome, которые наверняка были выбраны из-за большого числа линий PCIe 4.0 (до 128 на сокет/систему), необходимых для подключения и быстрых накопителей, и внешних сетевых интерфейсов.

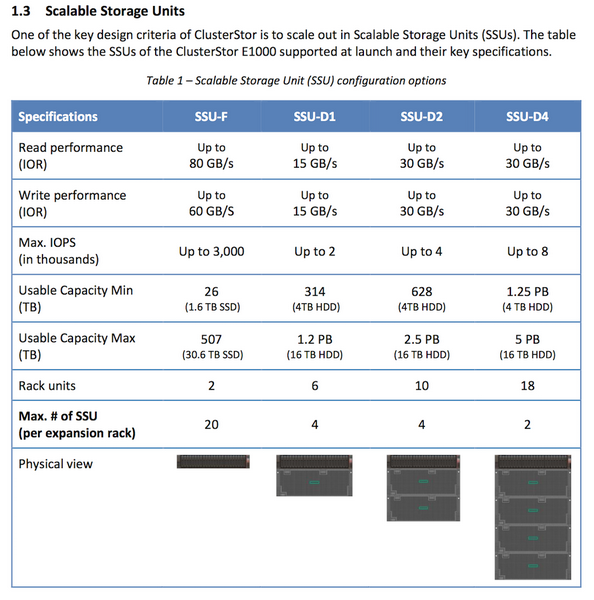

Доступные конфигурации модулей хранения данных Модули хранения данных (Storage Units) могут иметь габариты от 2U до 18U и максимальную ёмкость от 507 Тбайт до 5 Пбайт. Один модуль с SSD обеспечивает производительность до 3 миллионов IOPS, у HDD-версий показатели скромнее: от 2 до 8 тысяч IOPS. Система работает под управлением ClusterStor Data Services и использует файловую систему Lustre с открытым исходным кодом. Стоимость базовой конфигурации ClusterStor E1000 оценивается в $200 тысяч, в эту цену входит и трёхлетняя поддержка. Первые поставки Cray наметила уже на декабрь этого года, полномасштабная доступность новых систем будет достигнута во втором квартале 2020 года.

19.09.2019 [21:46], Андрей Созинов

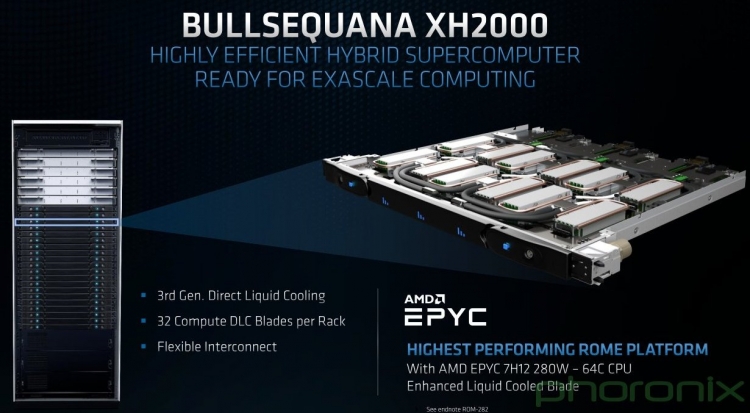

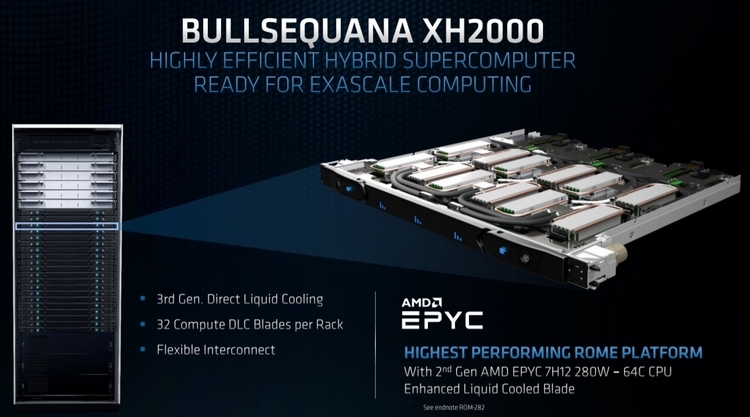

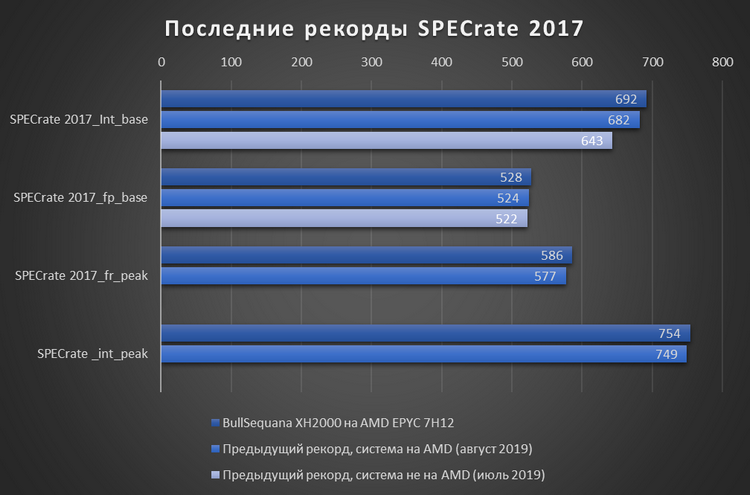

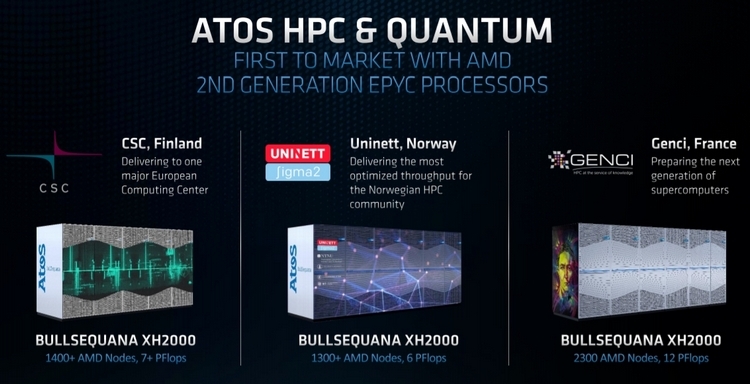

Atos BullSequana XH2000 на процессорах EPYC 7H12 установила ряд мировых рекордовНовая версия суперкомпьютерного узла BullSequana XH2000 компании Atos, построенная на новейших 64-ядерных процессорах AMD EPYC 7H12, смогла установить сразу несколько абсолютных мировых рекордов производительности.  Новинка была протестирована самой Atos в пакете бенчмарков SPECrate 2017, который как раз и предназначен для оценки производительности мощных вычислительных систем. По результатам тестов, новинка претендует на звание рекордсмена среди всех двухпроцессорных систем в четырёх бенчмарках пакета:  На данный момент представленные Atos результаты тестов проходят проверку комитетом SPEC. Кроме того, Atos заявляет, что система BullSequana XH2000 на базе EPYC 7H12 установила рекорд в бенчмарке HPL Linpack для систем на процессорах AMD. Новинка показала результат в 4,296 Тфлопс, что на 11 % больше результата системы с процессорами AMD EPYC 7742.

Atos оставляет системы AMD для ряда европейских суперкомпьютеров Прирост производительности обусловлен тем, что средняя рабочая частота процессора EPYC 7H12 выше по сравнению с моделью EPYC 7742. А чтобы справиться с тепловыделением, увеличившимся вместе с частотой, компания Atos использует в BullSequana XH2000 систему жидкостного охлаждения.

18.09.2019 [19:50], Андрей Созинов

AMD представила EPYC 7H12: самый быстрый процессор семейства RomeСегодня в Риме компания AMD провела европейскую презентацию процессоров EPYC Rome (символично, не правда ли?), на которой неожиданно представила совершенно новый процессор — EPYC 7H12. Новинка отличается не только своим нестандартным названием, но и характеристиками, которые делают её самым мощным серверным процессором AMD на текущий момент. Процессор EPYC 7H12 обладает 64 ядрами, как и другие старшие модели семейства EPYC Rome. Базовая частота новинки составляет 2,6 ГГц, а максимальная Turbo-частота достигает 3,3 ГГц. Для сравнения — возглавлявший до этого семейство Rome процессор EPYC 7742 обладает значительно более низкой базовой частотой в 2,25 ГГц, а вот в режиме Turbo может разгоняться чуть выше — до 3,4 ГГц. Средняя же рабочая частота новинки будет выше.

Источник изображения: AMD Базовая частота напрямую влияет на уровень TDP процессора. Поэтому показатель TDP EPYC 7H12 увеличился до 280 Вт, тогда как у EPYC 7742 он составлял 225 Вт. Из-за возросшего TDP новый процессор рекомендуется использовать в серверах с системами жидкостного охлаждения. Один из партнёров AMD, компания Atos, уже показала узел Bullsequana XH2000 с восемью процессорами EPYC 7H12 и полностью жидкостным охлаждением, высота которого составит лишь 1U. Кроме как частотами и уровнем TDP, процессоры EPYC 7H12 и EPYC 7742 ничем не отличаются друг от друга. Оба имеют 64 ядра Zen 2, 128 вычислительных потоков, 256 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, 128 линий PCIe 4.0 и контроллер памяти с восемью каналами и поддержкой DDR4-3200.  Процессор EPYC 7H12 ориентирован на использование в составе высокопроизводительных вычислительных систем и центрах обработки данных. Согласно синтетическому тесту Linpack, новый процессор обеспечивает прирост производительности до 11 % по сравнению с EPYC 7742, который мы протестировали в августе. Цена новинки пока не названа. Не исключено, что она будет заметно выше, чем у 7742. Всё-таки, это особый сегмент рынка, где даже за незначительный прирост производительности готовы платить. Аналогичную политику проводит и Intel. В семействе Xeon на базе Broadwell были модели с индексом A, которые отличались чуть более высокими частотами. А летом Intel представила процессор Xeon Platinum 8284, который в сравнении с базовой моделью 8280 также имеет повышенную частоту и возросший в полтора раза ценник.

16.04.2019 [17:05], Андрей Созинов

AMD Ryzen Embedded R1000: двухъядерные процессоры для встраиваемых системКомпания AMD расширила ассортимент своих продуктов для встраиваемых систем, представив новую серию процессоров Ryzen Embedded R1000. Новинки, по словам самой AMD, предлагают новый класс производительности в области встраиваемых систем, а также предлагают лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с конкурентными решениями.

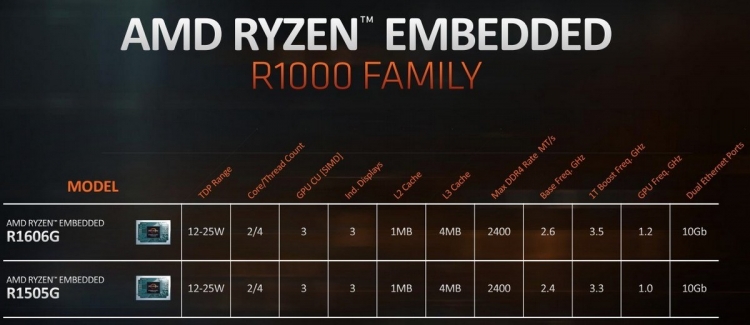

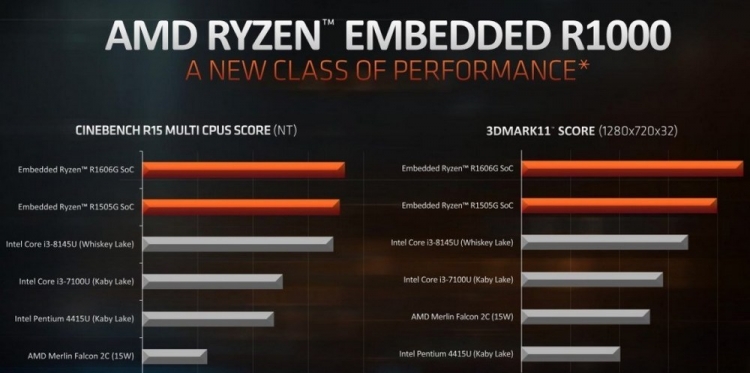

Источник изображений: AMD Всего было представлено два процессора: Ryzen Embedded R1606G и R1505G. Новинки весьма похожи друг на друга и отличаются между собой только тактовыми частотами ядер и встроенного GPU. Оба процессора располагают парой ядер Zen с поддержкой SMT, то есть работают на четыре потока. В качестве встроенного GPU в обеих новинках выступает Vega 3. В случае процессора Ryzen Embedded R1606G частоты ядер составляют 2,6/3,5 ГГц, а GPU — 1,2 ГГц. Младший Ryzen Embedded R1505G во всём медленнее на 200 МГц, то есть предлагает 2,4/3,3 и 1 ГГц соответственно. Объём кеша второго и третьего уровней составляет 1 и 4 Мбайт соответственно. Поддерживается оперативная память DDR4 с частотой до 2400 МГц. Также есть поддержка до двух 10-гигабитных портов Ethernet. Есть возможность подключения до трёх дисплеев. Максимальный поддерживаемый формат видео — 4K с частотой 60 FPS.  Производители систем на базе новинок AMD смогут самостоятельно настроить уровень TDP чипов в пределах от 12 до 25 Вт. Это, конечно же, будет несколько влиять на производительность, однако позволит использовать чипы как в более мощных компьютерах, так и в более экономичных, и даже безвентиляторных системах. По словам AMD, новинки могут найти применение в самых различных устройствах: от тонких клиентов до промышленных систем и игровых систем, вроде предстоящей Atari VCS. Также AMD отмечает высокую производительность своих новинок. В качестве примера приводятся результаты тестирования в Cinebench R15 и 3DMark11. Здесь оба процессора серии Ryzen Embedded R1000 смогли опередить чипы Intel Core i3-8145U поколения Whiskey Lake и Core i3-7100U поколения Kaby Lake.

07.07.2018 [13:35], Андрей Созинов

Китайский серверный процессор Hygon Dhyana построен на архитектуре AMD ZenКитайская компания Hygon начала производство x86-совместимых серверных процессоров Dhyana, построенных на микроархитектуре AMD Zen. Эти процессоры стали плодом совместной работы китайского производителя с компанией AMD, а именно лицензирования технологий последней, связанных с архитектурой x86. Компания AMD утверждает, что она не продаёт свои окончательные проекты чипов китайским партнёрам, а лишь позволяет создавать им свои собственные процессоры на основе её разработок, которые будут адаптированы именно к китайскому рынку. Но это лишь слова, и в реальности процессоры Hygon Dhyana настолько похожи на процессоры AMD Epyc, что разработчики Linux в обновление ядра для обеспечения их поддержки добавили лишь идентификаторы поставщика и номера семейств. А коды поддержки для новых китайских процессоров были полностью заимствованы у Epyc. То есть между процессорами практически нет разницы.

Источник изображений: AMD Новые китайские серверные процессоры появились как раз во время обостряющейся торговой войны между Китаем и США, так что собственное производство процессоров является стратегически важным для КНР. Также начать производство собственных процессоров Китай подстегнуло то, что в 2015 году администрация Обамы запретила Intel продавать Поднебесной процессоры Xeon из-за того, что они помогают в развитии её ядерной программы.  То, что AMD смогла создать франшизу, которая позволяет китайским производителям процессоров создавать и продавать x86-совместимые процессоры, на этом фоне выглядит ещё более удивительно. Как это удалось американской компании? Если вкратце, то AMD создала в Китае совместное предприятие с местными частными и государственными компаниями. В итоге получилось достаточно сложная структура, но она позволяет лицензировать AMD технологии, связанные с архитектурой x86, не нарушая какие-либо законы или соглашения, с той же Intel. |

|