Материалы по тегу: импортозамещение

|

02.06.2025 [14:30], Владимир Мироненко

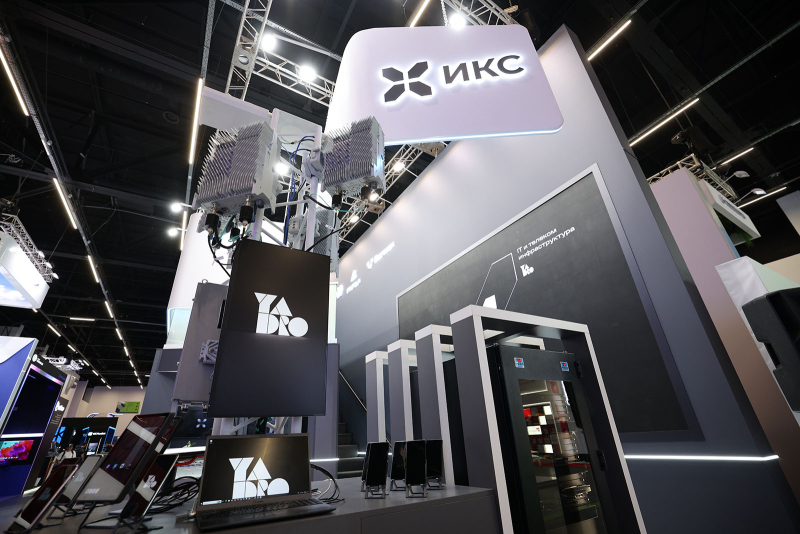

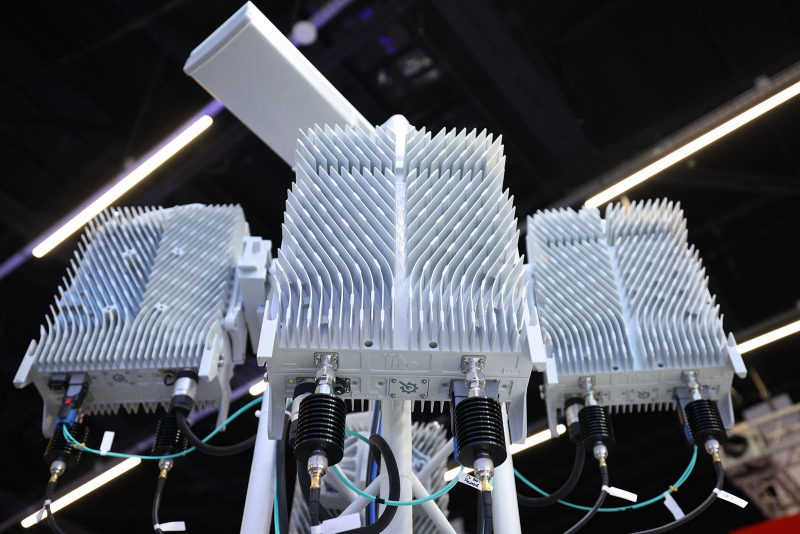

YADRO и билайн продемонстрировали на ЦИПР работу отечественной базовой станцииКомпания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») и мобильный оператор билайн продемонстрировали в рамках X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция YADRO BTS8100 обеспечивает покрытие представленного на конференции стенда «ИКС Холдинг». В ходе демонстрации были успешно выполнены голосовые звонки с использованием технологии GSM и передача данных по технологии LTE с использованием коммерчески доступных абонентских устройств, в том числе планшетов KVADRA_T (бренд персональных устройств компании YADRO). «Мультистандартная базовая станция YADRO соответствует самым высоким стандартам надёжности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов, и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего», — отметила Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO. Валерий Шоржин, заместитель генерального директора по технике, билайн: «YADRO совершает то, что ещё несколько лет назад казалось сложной задачей, — создает полноценное отечественное решение для телекома. Их вклад критически важен для отрасли: это не только технологии “здесь и сейчас”, но и фундамент для развития сетей следующего поколения. Мы уверены, что именно такие проекты определят цифровое будущее России». Базовая станция YADRO BTS8100 — это мультистандартное оборудование высокой емкости с поддержкой современных стандартов связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что обеспечивает возможность включения технологии 5G с помощью обновления ПО без замены аппаратной части. В решении YADRO предусмотрена поддержка всех необходимых диапазонов частот: 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц. Оборудование и ПО базовой станции YADRO были разработаны инженерами компании с учётом более 6 тысяч требований от операторов мобильной связи России. Совместная демонстрация решения стала результатом последовательного сотрудничества двух компаний, берущего начало в 2022 году. Тогда YADRO подписала с рядом ведущих операторов, включая билайн, форвардные контракты на разработку и последующую поставку оборудования сети радиодоступа. Уже в 2023 году YADRO представила пилотные образцы базовых станций, в 2024 году — опытный образец, также продемонстрированный на ЦИПР, а в 2025 году — готовое решение. Компании планируют и дальше продолжать сотрудничество, в рамках которого до конца 2025 года билайн получит первую коммерческую партию базовых станций YADRO. В дополнение на стенде в рамках ЦИПР была продемонстрирована работа базовой станции YADRO в сетях пятого поколения. Оборудование компании поддерживает работу в сантиметровом диапазоне в SA режиме. Цель YADRO — предоставить операторам решение, которое позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли мобильной связи и создать необходимую технологическую базу для перехода к новым технологиям, таким как 5G.

02.06.2025 [12:30], Сергей Карасёв

«Базис» и Татарстан создадут импортонезависимую облачную инфраструктуру для госсервисов и бизнеса республики

software

базис

виртуализация

импортозамещение

информационная безопасность

облако

россия

сделано в россии

татарстан

Разработчик инфраструктурного ПО «Базис», «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"» и Центр информационных технологий Республики Татарстан объявили о начале масштабного партнёрства по созданию защищённой облачной ИТ-инфраструктуры и пилотированию отечественных систем виртуализации в контуре ключевых государственных сервисов и крупного бизнеса республики. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым, директором «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"» Русланом Власовым и генеральным директором ЦИТ РТ Альбертом Халяповым. Проект охватывает сразу несколько направлений. В первую очередь, речь идёт о взаимодействии по созданию защищённой суверенной облачной цифровой инфраструктуры для ГИС электронного правительства, Госуслуг на базе ЦИТ РТ и ИТ-парка, а также ключевых систем коммерческих структур региона. Для этого в дата-центре ИТ-парка будет развёрнута полностью импортонезависимая экосистема «Базиса». Использование программных продуктов лидера российского рынка виртуализации, в том числе флагманской платформы Basis Dynamix, обеспечит высокую отказоустойчивость, централизованное управление и полную технологическую независимость от иностранных решений. Отдельным направлением сотрудничества станет развитие сервиса безопасной разработки ПО для резидентов ИТ-парка. Новый инструмент будет построен на базе отечественного DevOps-конвейера Basis Digital Energy — он повысит устойчивость приложений к киберугрозам и ускорит сроки выпуска обновлений, что позволит региональным ведомствам и бизнесу значительно сократить операционные издержки. Особое внимание стороны уделят обеспечению непрерывности удалённой работы: на основе VDI-платформы вендора Basis Workplace в республике будет развёрнута защищённая инфраструктура виртуальных рабочих столов, что позволит сотрудникам госсектора и бизнеса безопасно работать в гибридном режиме без потери производительности и контроля. В рамках партнёрства также запланирована работа по созданию учебных площадок на базе ведущих колледжей и вузов республики для подготовки дефицитных специалистов в области виртуализации и облачных технологий. Совместное развитие образовательного трека позволит сформировать кадровый резерв из инженеров, способных разворачивать и сопровождать ИТ-системы как внутри региона, так и за его пределами. «Татарстан — особый регион для нас. "Базис" родом из Казани, именно здесь началась история компании. Республика заслуженно считается лидером цифровизации: в регионе сконцентрированы мощные ИТ-компетенции, активно развиваются крупные предприятия, а цифровая повестка поддерживается на уровне ведомств и отраслевых инициатив. Мы рассчитываем на активную совместную работу с ИТ-сообществом — помимо обмена опытом, такая кооперация приведёт к росту числа импортонезависимых проектов», — прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса». «Перевод дата-центра Технопарка на импортонезависимое ПО для виртуализации — ответственный и комплексный проект. Он включает не только модернизацию цифровой инфраструктуры, но и развитие сервиса безопасной разработки ПО совместно с резидентами ИТ-парка. Особенно важно, что повышать профильную экспертизу в области цифровизации будут представители казанских ИТ-компаний», — отметил Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"». В рамках сотрудничества Центр информационных технологий Республики Татарстан станет центром компетенций и технологическим партнёром, обладающим сертифицированными специалистами по установке, пусконаладке, настройке, эксплуатации и технической поддержке продуктового портфеля «Базиса». «Решения, которые разрабатывает "Базис", — это основа цифровой инфраструктуры любой современной организации. Для нас, как оператора поддержки государственных информационных систем и сервисов по кибербезопасности, особенно важно, чтобы технологии были устойчивы к угрозам. Подход вендора к управлению уязвимостями и защите данных полностью совпадает с тем, что мы ожидаем от партнёров в такой чувствительной сфере», — подчеркнул Альберт Халяпов, генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан.

30.05.2025 [09:00], Сергей Карасёв

«Базис» признан «Национальным чемпионом»Разработчик инфраструктурного ПО «Базис» попал в Топ-10 самых быстрорастущих технологических компаний и признан «Национальным чемпионом» в рамках проекта «ТЕХУСПЕХ», организованного газетой «Ведомости», Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ совместно с компанией «Иннопрактика» и Российской венчурной компанией (РВК). Для участия в проекте компании должны соответствовать следующим критериям: возраст — свыше четырёх лет, выручка за отчётный период — от 120 млн до 50 млрд руб., а средний ежегодный прирост выручки с учётом масштаба предприятия — минимум от 12 % до 20 %. Также обязательным условием является выпуск хотя бы одного нового продукта на российский рынок за последние три года, разработанного самостоятельно либо путём приобретения прав на технологии, при условии, что расходы на инновационные проекты составляют минимум 10 % от общей выручки компании. На протяжении нескольких лет «Базис» показывает высокие темпы роста. В частности, выручка «Базиса» в 2023 году составила свыше 3 млрд руб., увеличившись на 80 % относительно показателя предыдущего года, а в 2024 году выросла ещё наполовину, достигнув отметки более 4,5 млрд руб. Кроме того, компания разработала первый импортонезависимый продукт для построения программно-определяемых сетей Basis SDN, презентация которого состоялась 28 мая. Заявки, представленные участниками, проходят экспертизу специальной комиссией, включающей профессиональных экспертов, которые оценивают технологический уровень продуктов, степень их инновационности и экспортный потенциал. После этого Наблюдательный совет принимает решение об утверждении финального списка рейтинга. Благодаря попаданию в Топ-10 «Базис» принят в Ассоциацию быстрорастущих технологических компаний «Национальные чемпионы». Организация ставит перед собой цель координировать работу своих членов, представлять и защищать общие интересы, включая разработку новых форм поддержки и подготовку рекомендаций по совершенствованию текущего законодательства. Сегодня участниками проекта являются 105 компаний из разных отраслей промышленности.

29.05.2025 [13:00], Сергей Карасёв

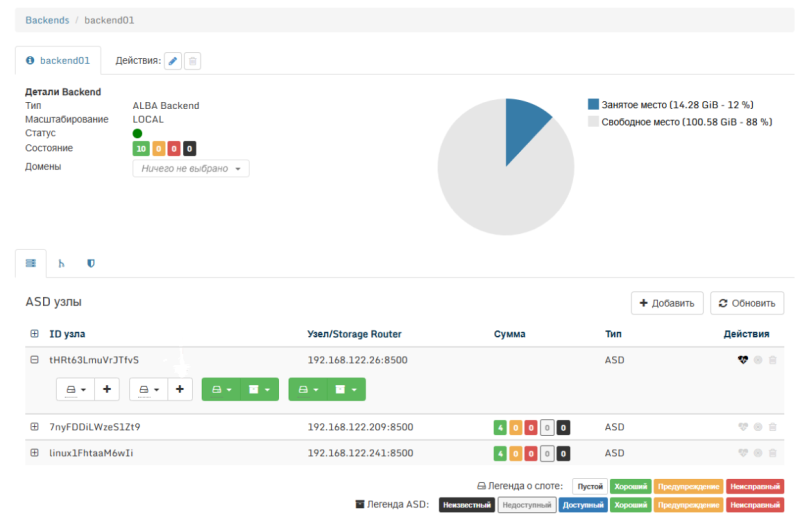

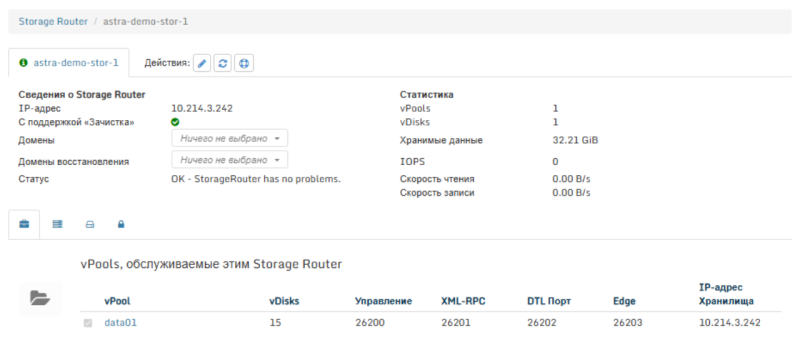

«Базис» представляет программно-определяемую систему хранения данных Basis SDS 2.0Компания «Базис», лидер российского рынка виртуализации, объявляет о релизе второго поколения программно-определяемой системы хранения данных Basis SDS. Версия 2.0 была представлена в рамках прошедшей 28 мая 2025 года конференции компании. В новый релиз вошло более 60 улучшений и исправлений. Basis SDS — это горизонтально масштабируемая, высокопроизводительная платформа, позволяющая заказчику собрать программно-определяемую СХД на базе обычного серверного оборудования, превращая разрозненные диски в нескольких серверах в единое надёжное хранилище. В релизе 2.0 были существенно расширены возможности продукта в части управления инфраструктурой хранения данных, реализованы новые инструменты их защиты, внедрена технология zero-copy и на 50 % уменьшено потребление оперативной памяти. Новые возможности управления СХДВ новой версии значительно улучшены средства управления системой хранения данных:

Расширены сценарии управления групповыми операциями и добавлены подтверждения для критичных операций, что позволяет избежать случайных ошибок при администрировании. Перед выполнением массового удаления виртуальных дисков система отображает список объектов, выбранных для удаления, и запрашивает подтверждение операции. Акцент на скорости и безопасностиЗначительное внимание было уделено безопасности и оптимизации работы Basis SDS:

Контроль версий пакетов и обновленийДобавлены инструменты обеспечения целостности системы и облегчения администрирования:

Расширение возможности презентации данныхBasis SDS предлагает поддержку полноценной презентации виртуальных дисков через протокол NBD (Network Block Device), что обеспечивает максимальную гибкость при использовании блочных устройств в сетевой среде. Для обеспечения совместимости с различными системами доработаны механизмы добавления NBD-диска через командную строку и реализована возможность указания маски подсети в поле ACL при настройке доступа к дискам по iSCSI. Добавлено автоматическое переподключение к экспортам в NBD-клиенте, что повышает стабильность работы в случае временной потери соединения. Улучшение пользовательского интерфейса и мониторингаНовый релиз предлагает расширенные возможности визуализации данных. В веб-интерфейсе появилась информация о шаблонах виртуальных дисков, а страница виртуального пула теперь отображает данные о маршрутизаторах хранилища для каждого виртуального диска и шаблона. Для улучшения документирования внедрено опциональное поле «Описание» на страницы сведений о виртуальных дисках и пулах. Улучшили информирование администратора о текущем статусе хранилища: добавлены пояснения к статусам виртуальных пулов, а также информация о маршрутизаторах хранилища для каждого виртуального диска и шаблона на странице виртуального пула. Пользователь теперь получает полную и наглядную информацию о состоянии системы и может эффективнее реагировать на возникающие события. Был интегрирован плагин документации, который обеспечивает доступ к руководствам и справочной информации непосредственно из интерфейса управления. Это значительно упрощает процесс освоения и работы с системой, а техническая документация доступна в режиме реального времени с возможностью обновления «одной кнопкой». Помимо этого, были улучшены уведомления, подсказки и статусы объектов управления и был подготовлен комплекс для интеграции с внешними системами мониторинга (Zabbix, Grafana, Prometheus). Преимущества Basis SDSОна предлагает блочно-файловый интерфейс поверх пула дисков: традиционных твердотельных SSD, накопителей с интерфейсами NL-SATA и высокопроизводительных NVMe-накопителей. Программно-определяемая система хранения данных Basis SDS 2.0 предоставляет организациям эффективные и современные средства для хранения и управления данными, объединяя надёжность, производительность и гибкость:

Программно-определяемая СХД Basis SDS предоставляет блочные устройства как виртуальным машинам, так и на физические серверы (bare-metal) через различные протоколы. Встроенные механизмы позволяют настраивать резервирование данных, а также регулировать производительность и резервируемость системы. «Выпуск Basis SDS 2.0 — важный шаг в развитии отечественных технологий хранения данных. В условиях растущего спроса на импортонезависимые решения мы предлагаем рынку продукт, соответствующий самым высоким международным стандартам по функциональности и надёжности. Наша цель — обеспечить российские организации современной инфраструктурой хранения, которая станет основой для цифровой трансформации бизнеса и государственного сектора», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

29.05.2025 [10:30], Сергей Карасёв

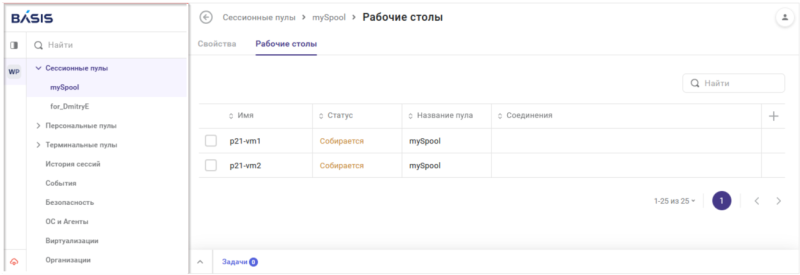

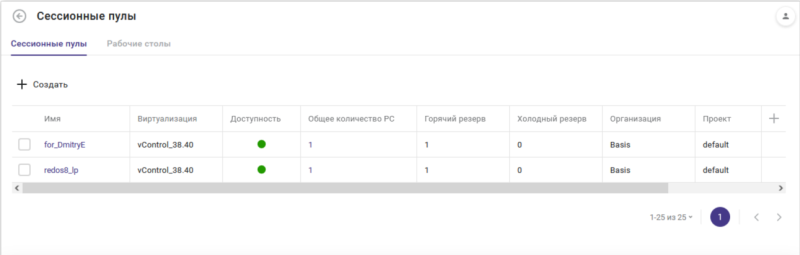

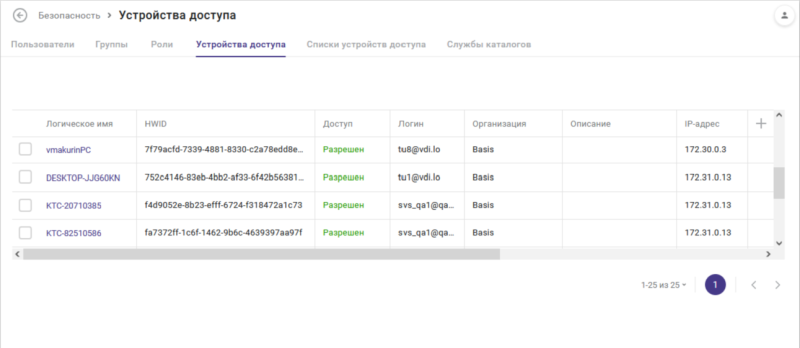

«Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих местКомпания «Базис», лидер российского рынка виртуализации, объявляет о выпуске следующего поколения платформы для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.0. Решение было представлено на конференции «Базиса» 28 мая 2025 года. Ключевой идеей обновления стало усовершенствование архитектуры платформы и расширение сценариев автоматизации. Инженеры компании не только перестроили ядро, но и значительно усовершенствовали существующие возможности Basis Workplace, добавили новую функциональность, произвели оптимизацию производительности и повысили надёжность платформы. Всего за время разработки Basis Workplace 3.0 было реализовано более 300 задач по развитию платформы. Новая архитектура — новые возможностиНа смену монолитной архитектуре Basis Workplace 3.0 пришла горизонтально-масштабируемая с использованием контейнеров. Это позволило не только сделать инфраструктуру виртуальных рабочих мест намного более устойчивой и гибкой, но и дало возможность реализовать ряд важных для платформы функций. В частности, поэтапное обновление компонентов системы без остановки сервисов, что особенно важно для непрерывной работы бизнес-приложений. Компании с развитой филиальной сетью и сервис-провайдеры оценят реализацию мультитенантности, которая обеспечивает создание изолированных виртуальных сред для разных отделов или клиентов на общей инфраструктуре, повышая безопасность и снижая затраты на оборудование. Поддержка виртуальных графических ускорителей (vGPU) открывает возможность работы с ресурсоёмкими графическими приложениями (3D-моделирование, САПР) с производительностью, сравнимой с локальными рабочими станциями, при этом оптимизируя использование дорогостоящих графических ресурсов. Запуск, настройка, мониторинг — все на одном веб-порталеДля управления средой виртуализации в Basis Workplace 3.0 используется собственный веб-портал, способный работать как с Basis Dynamix, так и с другими средами виртуализации: Росплатформа, OpenStack, vCenter. Появилась поддержка работы нескольких клиентов Basis Workplace на одном пользовательском устройстве. Клиенты настраиваются индивидуально, работают каждый со своим агентом и могут использоваться для работы с несколькими контурами VDI. Поддерживаются протоколы доставки RDP, RX, Loudplay. Мониторинг стал эффективнее: агенты ВМ теперь сами регистрируются на бэкенде и постоянно контролируются «службой опроса», что позволяет администраторам получать актуальную информацию о состоянии всех компонентов системы и обеспечивает бесперебойную работу виртуальных машин (ВМ). Объединение сессионных пулов для группового управления настройками значительно сократило время на администрирование виртуальных рабочих мест, уменьшило количество ошибок при настройке и дало возможность быстрого масштабирования инфраструктуры с сохранением единых политик. Помимо стандартного подключения через брокер, появилась возможность прямого доступа к виртуальным рабочим местам. Это обеспечивает более надёжный доступ в случае сбоев в брокере соединений, а также позволяет достичь минимальных задержек при работе с ресурсоёмкими приложениями. Добавленная в Basis Workplace 3.0 очередность создания и включения ВМ по расписанию даёт экономию ресурсов за счёт включения ВМ только по необходимости, сокращает время ожидания для пользователей (ВМ готовы к моменту начала работы), и оптимизирует нагрузку на инфраструктуру. Автоматизированная инсталляция и обновлениеДля инсталляции вместо скриптов Ansible в Basis Workplace 3.0 можно использовать веб-инсталлятор, что позволяет в два раза сократить время установки. А новые механизмы обновления клиентского ПО через веб-портал и обновления системных компонентов без прерывания сервисов позволили в четыре раза сократить время обновления ПО и в целом значительно упростить поддержку инфраструктуры. Администраторы получили централизованное управление обновлениями, а пользователи могут работать без простоев, вызванных техническим обслуживанием. Режим обслуживания ВМ даёт администраторам возможность проводить технические работы без генерации ложных оповещений и с минимальным влиянием на бизнес-процессы. Это позволяет планировать ТО, контролировать отключение пользователей и обеспечивать бесперебойную работу критически важных систем. «По данным iKS-Consulting, наш Basis Workplace занимает 52 % рынка VDI-решений, и чтобы удерживать лидерство нам нужно постоянно совершенствовать нашу платформу в соответствии с актуальными запросами рынка. Поэтому в новом релизе мы значительно расширили функциональность Basis Workplace и, что важнее, переработали архитектуру. Новая горизонтально-масштабируемая архитектура сделала наше решение более производительным, гибким и удобным в эксплуатации, а также задала значительный потенциал для развития платформы», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

29.05.2025 [07:36], Владимир Мироненко

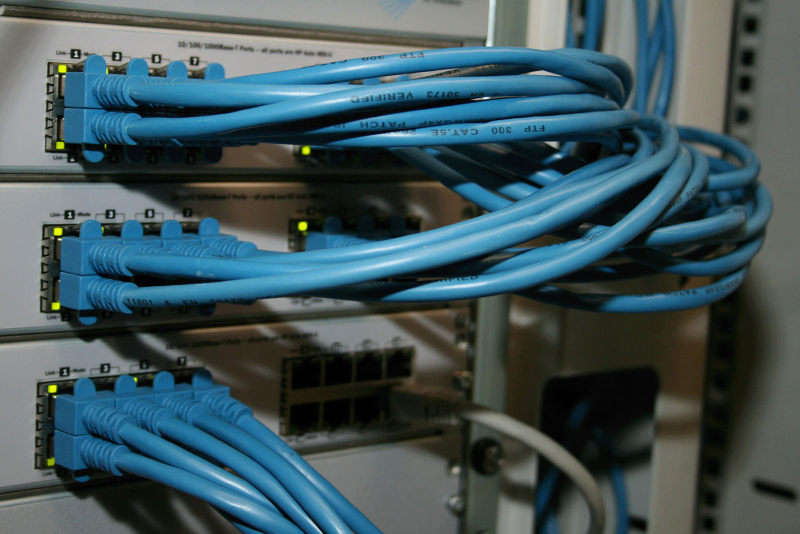

Российские компании по-прежнему закупают и используют сетевое оборудование ушедших вендоровЭксперты компаний «Инфосистемы Джет» и «ИКС» провели исследование с целью выяснения, насколько успешно идёт импортозамещение в сетевых инфраструктурах ЦОД крупных российских компаний и на каких решениях они строят свои сети ЦОД сегодня. В ходе исследования были проведены глубинные интервью ИТ-руководителей из 50 компаний. Более половины (62 %) из них представляли компании с ЦОД, использующими 10 и более стоек (у некоторых компаний — до 500 стоек). Ещё у 30 % респондентов ёмкость ЦОД составляет от 3 до 10 стоек. На уровне доступа для подключения серверов большая часть ЦОД респондентов применяет 10GbE и 25GbE. На уровне межкоммутаторного взаимодействия наибольшее распространение получили 40GbE и 100GbE. Более половины респондентов (60 %) для организации SAN применяет Fibre Channel. Зачастую респонденты используют оборудование нескольких вендоров — как российских, так и зарубежных:

Говоря о планах по развитию инфраструктуры, треть (34 %) респондентов сообщили о намерении и дальше закупать оборудование зарубежных вендоров, которое они используют, хотя те покинули российский рынок. При этом почти 40 % отметили проблемы, связанные с поддержкой и модернизацией используемого оборудования ушедших с рынка производителей. 16 % участников опроса сообщили о планах перейти на оборудование зарубежных вендоров, которые продолжают работать в России. Таким образом, несмотря на сложности, более половины респондентов планируют и дальше использовать в инфраструктуре ЦОД зарубежное оборудование. В числе основных недостатков сетевого оборудования отечественного производства респонденты назвали недостаточную функциональность (18 % респондентов), высокую стоимость (14 %), сильную зависимость от зарубежной элементной базы (12 %) и недостаточный уровень сервисной поддержки (12 %). Отдельно в исследовании уделили внимание тому, насколько повлияло на планы респондентов по развитию сетей в ЦОД возможное внедрение систем на базе ИИ. Подавляющее большинство респондентов (92 %) либо не изменили свои планы, либо не рассматривали этот вопрос. Лишь четыре из пятидесяти участников опроса ответили, что это отразилось на их планах. Исследователи отметили, что такие планы зависят от масштабов и специфики компаний. В «Инфосистемы Джет» сообщили, что отечественные разработчики стремятся довести функциональность своих продуктов до уровня решений ушедших вендоров, и по некоторым направлениям весьма успешно. Хотя надо иметь в виду, что зарубежные компании не стоят на месте и развивают программно-управляемые сети с ИИ. В свою очередь, в «ИКС» отметили, что исследование охватывает один из самых проблемных сегментов в части импортозамещения — коммутаторы для ЦОД, выпуск которых в России затруднён из-за использования в них высокопроизводительных специализированных микросхем. Тем не менее, решения российских производителей использует большое количество компаний. «Но передел рынка еще не завершён — несмотря на все логистические и сервисные риски, половина заказчиков собираются и дальше использовать зарубежное оборудование», — сообщил глава «ИКС».

28.05.2025 [22:20], Игорь Осколков

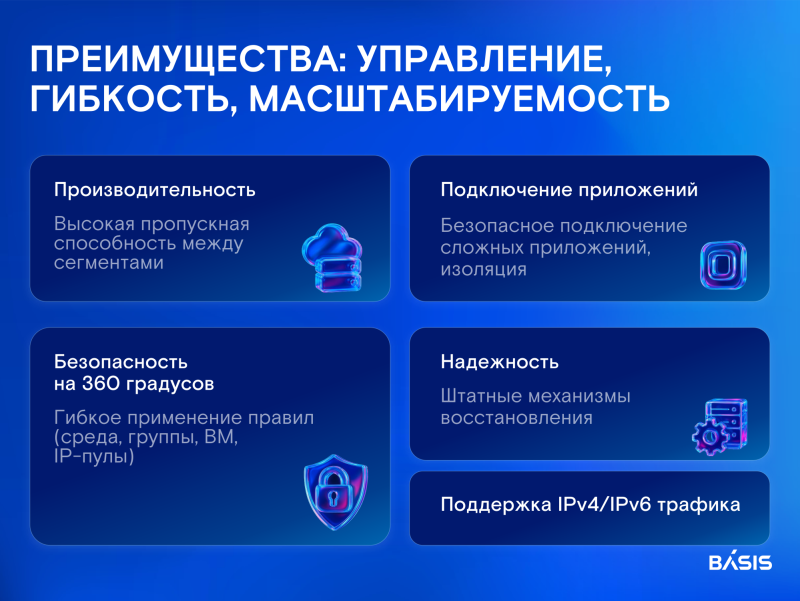

Basis SDN — отечественная альтернатива VMware NSX«Базис» и Angie создали первое, по словам компаний, в России полностью импортонезависимое решение для организации программно-определяемых сетей — Basis SDN. Платформа разрабатывалась как отечественная альтернатив VMware NSX с начала 2024 году при участии около сотни специалистов различного профиля. Разработка обошлась в несколько сотен миллионов рублей. Уже первый релиз продукта охватывает 80 % самой востребованной функциональности NSX, включая полноценную мультитенантность, микросегментацию с применением правил на сетевом порту ВМ, распределённую маршрутизацию, SNAT/DNAT, графический интерфейс и API, удобное централизованное управление, конфигурирование и мониторинг виртуальной сетевой инфраструктуры и т.п. Решение поддерживает создание сложных сценариев управления, проектирование сетевой структуры и топологии под конкретные задачи, обработку как IPv4, так IPv6-трафика. Заявлены высокая пропускная способность между виртуальными сегментами, гибкое масштабирование инфраструктуры без перебоев в обслуживании, а также штатные механизмы восстановления.

Источник изображений: «Базис» Реализованы безопасное подключение приложений из нескольких компонентов, возможность создания безопасных маршрутов и сетевой изоляции компонентов. Возможно формирование и применение правил безопасности как для всей виртуальной среды, так и для заданных групп объектов, сетевых интерфейсов ВМ и пулов IP-адресов, в том числе по расписанию. Сегментация виртуальной инфраструктуры позволяет изолировать уязвимые или атакуемые области, а ролевая модель управления доступом снижает внутренние риски. Basis SDN работает как в экосистеме продуктов «Базиса», так и на других платформах на базе KVM. Заявлена совместимость с ОС семейства Astra Linux и «Альт» и оборудованием Aquarius, OpenYard, YADRO, «Бифорком», БСТ. Кроме того, Basis SDN позволяет значительно расширить функциональность современных L3-коммутаторов на базе x86-платформ, в том числе отечественных, что способствует импортозамещению. Наконец, само внедрение SDN позволяет избавиться от зависимости от поставщиков конкретного оборудования. В III квартале 2025 года обещана интеграция с Basis Virtual Security, разрешение конфликтов правил, а также расширение отказоустойчивости и возможность кластеризации. В начале следующего года должны появиться функции резервного копирования, интеграция с Basis Virtual Protect, балансировщики L4–L7, поддержка Terraform и Ansible, а также поддержка DPDK. Таким образом, соответствие функциональности будет доведено до 90 %, а остальные, более специфичные и узконаправленные, возможности будут реализовываться по мере запросов от заказчиков. Basis SDN является завершающим элементом инфраструктуры Basis, которая теперь стала полностью самодостаточной и независимой. По оценкам «Базис», востребованность продукта настолько высока, что со временем на него будет приходиться 10-15 % выручки компании. Пилотные внедрения новинки начнутся уже в июне. Для продукта будут доступны как подписка, так и возможность покупки лицензии с последующей технической поддержкой. При этом, как и прежде, «Базис» намерен предлагать свои решения по цене вдвое ниже, чем зарубежные аналоги. По оценкам iKS-Consulting, рынок SDN-решений в России вырастет к 2031 году до 32,8 млрд. CAGR составит 12,9 %, при этом CAGR отечественных решений будет на уровне 66,9 %, что объясняется практически отсутствием таковых на рынке.

27.05.2025 [12:02], Андрей Крупин

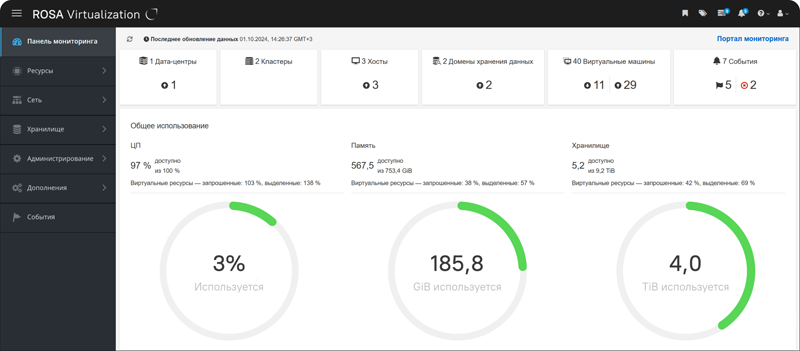

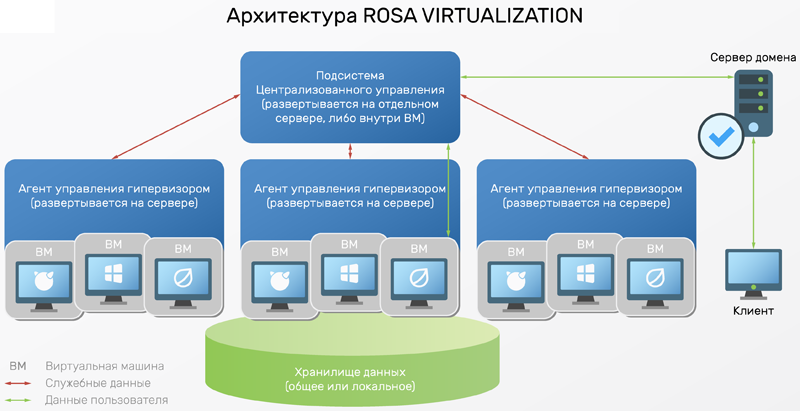

Релиз российской платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1: полный отказ от CLI, поддержка Ceph и многое другоеКомпания «НТЦ ИТ РОСА» выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1. ROSA Virtualization представляет собой комплексное решение для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры, которое может использоваться для импортозамещения таких систем, как VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В составе продукта представлены средства для работы с виртуальными машинами (ВМ), сетями, хранилищами, политиками безопасности, а также модули резервного копирования и централизованного управления. Платформа разрабатывается в России, совместима с широким спектром отечественного оборудования и программного обеспечения и может быть использована в дата-центрах различного масштаба, от небольших предприятий до корпораций и государственных организаций.

Источник изображений: rosa.ru С релизом ROSA Virtualization версии 3.1 был осуществлён полный переход на графический интерфейс управления комплексом. В компании полностью отказались от необходимости использовать интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI). Все операции — от настройки LDAP до шифрования виртуальных дисков — теперь доступны в единой графической среде.  В числе прочих новшеств разработчиком отмечаются: поддержка распределённого хранилища Ceph, живая миграция виртуальных машин между кластерами, автозапуск ВМ при безаварийной перезагрузке хостов, интеграция с протоколом Loudplay, визуализация сетевой инфраструктуры в виде схемы и переработанный интерфейс резервного копирования. Также в систему добавлен мастер настройки NFS. Интерфейс управления событиями адаптирован под требования ГОСТ, а операции по настройке сетей на хостах выполняются значительно быстрее. ROSA Virtualization предполагает два варианта лицензий — по числу виртуальных машин либо по количеству хостов. Оба включают один год технической поддержки. Для организаций, предъявляющих высокие требования к обеспечению безопасности IT-инфраструктуры, предлагается сертифицированная ФСТЭК России версия платформы виртуализации.

26.05.2025 [16:59], Руслан Авдеев

Евросоюз готов признать, что отказаться от американских облаков «почти невозможно»

aws

google cloud platform

hardware

microsoft azure

oracle cloud infrastructure

гиперскейлер

евросоюз

импортозамещение

информационная безопасность

кадры

конфиденциальность

миграция

облако

сша

цод

По мнению отраслевых аналитиков, европейские организации, желающие выйти из сферы влияния американских облачных операторов, почти не имеют на это шансов. Евросоюз уже почти смирился — информация об этом, вероятно, будет опубликована официально в ближайшем будущем, сообщает The Register. Приход к власти нового президента США и его противоречивая политика вызвали обеспокоенность в Европе — многие задались вопросом о том, можно ли полагаться на облачные ресурсы американских гиперскейлеров или стоит использовать местные, европейские ресурсы. Издание Politico заявило, что Еврокомиссия готова признать цель обретения полного суверенитета от американских гиперскейлеров нереалистичной — соответствующая точнка зрения будет изложена в документе Digital Strategy for Europe, который намерены опубликовать в начале июня. В проекте якобы говорится, что полное прекращение сотрудничества с AWS, Microsoft Azure и Google Cloud «нереально». В Еврокомиссии отказались комментировать слухи. Тем не менее, отраслевые эксперты, опрошенные The Register, похоже, в основном согласны с предположением, что Евросоюзу не удастся избежать доминирования американских облачных гигантов, поскольку на AWS, Microsoft и Google приходится более 70 % публичного облачного рынка в Европе. Так, в Informa заявили, что в теории ничто не мешает европейским компаниям вернуться в местные облака, но на практике это почти невозможно, а со временем ситуация только усугубляется. Проблема частично в том, что европейские компании тесно сотрудничали с американскими гиперскейлерами, и изучения с нуля новых платформ их пугает и совершенно не привлекает. Ещё одна проблема — это огромный объём всех корпоративных данных и приложений, не только размещённых у «большой тройки» за последние годы, но и объём, все ещё находящийся в корпоративных ЦОД. По данным IDC, если бы в Европе все перешли на публичные облака, для обеспечения достаточной ёмкости потребовалось бы около 20 лет. А в случае ИИ-нагрузок Евросоюзу попросту не хватает мощностей ЦОД для обретения цифрового суверенитета, да и оборудование для ИИ-систем преимущественно американское. Главными проблемами при переносе нагрузок из облаков гиперскейлеров в локальные и/или суверенные облака являются масштаб миграции и технические сложности — «большая тройка» более 10 лет предлагает услуги, выходящие далеко за рамки простого запуска кода в виртуальных машинах или контейнерах. Трио гиперскейлеров, а также Oracle — единственные, кто предлагает действительно полный спектр облачных сервисов и сеть ЦОД в Европе. В Synergy Research Group подчёркивают, что другие облачные компании обычно ограничены спектром поставляемых услуг или географической нишей. Другими словами, выбор для многонациональных компаний с широкими потребностями невелик. Хуже того, многие европейские компании сами являются партнёрами «большой тройки», поэтому даже если их клиент не сотрудничает с гиперскейлерами напрямую, он может быть связан с ними косвенно. В Gartner отмечают, что суммарная доля американских гигантов на глобальном облачном рынке составляет около 84 %. Проблема ещё и в том, что на момент зарождения облачных технологий, конкуренцию американцам не могла составить ни одна европейская компания, а догонять сейчас — ещё проблематичнее. Большинство региональных провайдеров не могут сравниться с ними ни качественно, ни количественно, и зависимость от США без потери функциональности устранить невозможно. Отказ от больших облаков может оказаться сложным и по другим причинам. В своё время быстрая миграция в удобные облака разрушила IT-экосистему внутри самих компаний. Люди, которые знали, как управлять собственными вычислительными мощностями, ушли на пенсию или прошли переподготовку с акцентом на облачные решения. Кроме того, сам процесс извлечения данных из облака на суверенные мощности может оказаться непомерно дорогим с учётом т.н. «платы за выход», которую «большая тройка» формально отменила, но лишь при соблюдении ряда не всегда приемлемых условий. Многие эксперты указывают на практику, когда европейский компании выбирают комбинированный подход к получению услуг. Так, в Omdia утверждают, что миграция — сложный и дорогой процесс, поэтому более вероятно, что новые рабочие нагрузки будут распределяться, например, в пользу суверенного европейского облака, но… от американского поставщика. В марте 2025 года появилась информация, что Microsoft завершила проект EU Data Boundary по созданию суверенного облака для пользователей из Евросоюза, а в мае — новость о том, что Google вслед за Microsoft заявила о готовности поддержать клиентов из Евросоюза и представила новые решения для защиты цифрового суверенитета.

25.05.2025 [13:32], Сергей Карасёв

«Ростелеком», «Т8» и РФРИТ создадут российскую систему управления для сверхскоростных магистральных сетей связиКомпании «Ростелеком» и «Т8» объявили о начале реализации инициативы «Умный оптический транспорт» (УОТ), которая в соответствии с решением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию получила статус особо значимого проекта. Цель заключается в доработке и внедрении системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Как отмечает «Ростелеком», система управления является критически важным компонентом магистральных сетей связи. Это сложное ПО отвечает за управление оборудованием, каналами и сервисами, мониторинг качества передачи данных, оперативность восстановления связи при авариях. Поэтому в создании отечественного продукта заинтересованы все операторы в РФ. Участники проекта намерены разработать полноценную российскую систему управления для сверхскоростных магистральных сетей. Ожидается, что её внедрение позволит упростить управление теми сегментами инфраструктуры передачи данных, в составе которых применяется как российское, так и зарубежное оборудование. Кроме того, новое решение сократит время настройки всех компонентов и ускорит реакцию на нештатные ситуации. Партнёры отмечают, что ранее системы подобного уровня поставлялись только зарубежными компаниями, которые покинули рынок. В результате потребовалось создание отечественной альтернативы. Появление полностью российского аналога поможет укрепить технологический суверенитет в телекоммуникационной отрасли РФ. Суммарный размер инвестиций в создание системы оценивается в 360 млн руб. Из них 180 млн руб. составляет грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Такую же сумму вложит «Ростелеком». Проект, как сообщается, обеспечит дальнейшее развитие российских сетей в условиях постоянно растущего объёма генерируемых и передаваемых данных. Предусмотрено расширение возможности автоматической настройки параметров оборудования и каналов передачи данных, внедрение мониторинга импортных решений и добавление функциональности «цифрового двойника» для оценки состояния и развития сетей. Завершить разработку планируется в июне 2027 года. Система будет опробована на магистральных сетях передачи данных «Ростелекома» в нескольких регионах страны. |

|