Материалы по тегу: импортозамещение

|

25.06.2025 [09:04], Руслан Авдеев

Недоступность ИИ-инфраструктуры усилит цифровое, экономическое и политическое неравенство

hardware

африка

гиперскейлер

дефицит

ии

импортозамещение

информационная безопасность

исследование

китай

конфиденциальность

облако

сша

цод

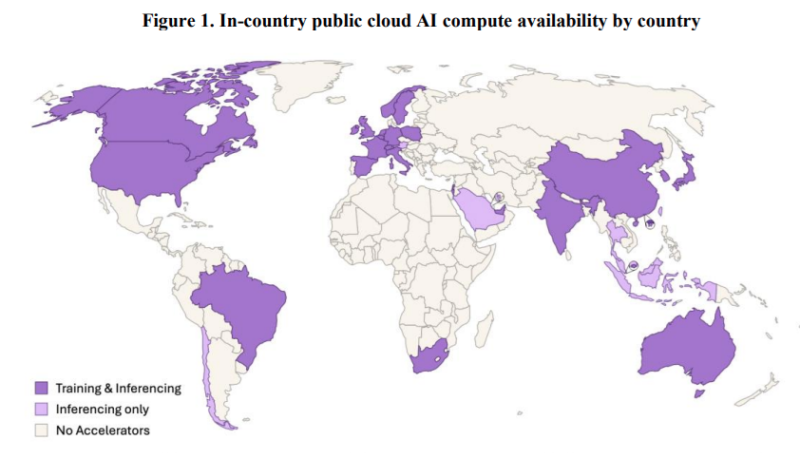

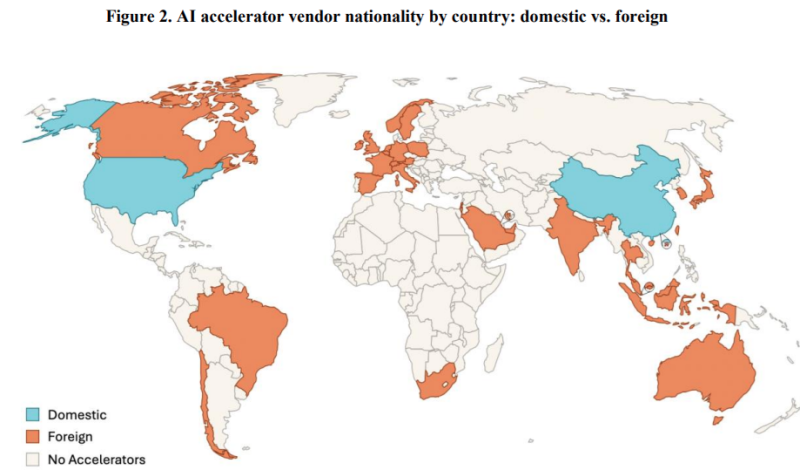

Искусственный интеллект становится основой глобальных инноваций, поэтому для развития стран наличия одних только талантов и идей мало, важно и наличие оборудование для работы с ИИ. Согласно исследованию учёных из Оксфордского университета, всего три десятка стран в мире обладают специализированными ИИ ЦОД, причём расположены они преимущественно в Северном полушарии планеты. Большинство же доступа к подобным технологиям не имеет, передаёт Tech Republic. В докладе подчёркивается, что только в США и Китае эксплуатируются более 90 % ИИ ЦОД. Американские техногиганты, включая AWS, Microsoft и Google, управляют 87 крупными ИИ ЦОД по всему миру, китайские компании — 39 площадками, а европейские — всего шестью. Африка, Южная Америка и Россия на карте фактически не отмечены, хотя в России ИИ-суперкомпьютеры есть. Кроме того, Гонконг и Тайвань посчитаны как отдельные страны. Так или иначе, более чем в 150 странах мира полноценная инфраструктура ИИ ЦОД отсутствует полностью, а без доступа к таким технологиям они рискуют отстать в освоении ИИ, в научных исследованиях и в экономическом развитии. Есть и ещё один важный фактор — технологический суверенитет. Многие государства вынужденно полагаются на мощности иностранных IT-гигантов, аренда которых обходится дорого, да и находятся они в чужой юрисдикции. Для стартапов и исследователей из ряда регионов Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии это большая проблема. По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), эра ИИ может усугубить отставание Африки. Так, в Кении стартапы вроде Qhala разрабатывают ИИ-модели на африканских языках, но без местных ЦОД они вынуждены арендовать мощности на зарубежных серверах. Для сравнения: один только Институт Кемпнера (Kempner Institute) Гарвардского университета обладает большей вычислительной мощностью, чем все африканские ИИ-объекты вместе взятые.

Источник изображения: University of Oxford Подобное неравенство ведёт к печальным последствиям для слабых в технологическом отношении стран. Так, в Аргентине учёные жалуются на регулярный отъезд лучших студентов в США и Евросоюз для получения доступа к вычислительным мощностям. Проблема не просто техническая, поскольку без доступа к ИИ ЦОД страны лишаются инноваций, инвестиций и талантов. Например, некоторые страны открещиваются от сотрудничества с Китаем, чтобы не попасть под давление США. Впрочем, действительно и обратное — в Африке политики ведут переговоры с Huawei о переделке существующих ЦОД для размещения китайских ускорителей в попытке избавиться от зависимости от американской NVIDIA. Как отмечают исследователи, в недалёком будущем производители вычислительной техники смогут получить влияние, сопоставимое с тем, какое имеют поставщики нефти.

Источник изображения: University of Oxford Для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство, Индия субсидирует создание собственной суверенной ИИ-инфраструктуры, Бразилия намерена выделить на аналогичные задачи $4 млрд, а Евросоюз готовится инвестировать €200 млрд. В Африке местный бизнес продвигает проект строительства пяти ЦОД стоимостью $500 млн, хотя даже это удовлетворит лишь малую часть запросов. Если раньше цифровое неравенство выражалось в неравномерном доступе к телефонным линиям или интернету, то теперь речь идёт о том, кто контролирует ИИ-инфраструктуры или распределение поставок её компонентов. Разрыв не только технологический, но и экономический и даже политический.

20.06.2025 [22:44], Владимир Мироненко

Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвоеЗа первые пять месяцев 2025 года госзакупки серверов и СХД зарубежных вендоров — Lenovo, Huawei, Hitachi и IBM — сократились год к году в 2,6 раза до 649 млн руб. Вместе с тем закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за этот период выросли почти вдвое — до 7,26 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан». Среди иностранных вендоров больше всего упали госзакупки оборудования Huawei: с 806,9 млн руб. в прошлом году до 347,4 млн руб. в текущем. Закупки техники IBM сократились с 689,2 млн до 241,1 млн руб. У Lenovo закупки упали более чем втрое — со 168,8 млн до 52,2 млн руб., у Hitachi — более чем в пять раз до 7,7 млн руб. Среди отечественных брендов наибольший рост закупок наблюдался у Depo: с 420,5 млн до 2,2 млрд руб. — в 5,2 раза. У «Аквариуса» закупки выросли вчетверо — с 604,3 млн до 2,4 млрд руб. У лидера сегмента YADRO объём закупок остался на прежнем уровне, составив 2,6 млрд руб. В то же время закупки продукции компании «Аэродиск» заметно снизились — с 441,9 млн руб. за первые пять месяцев прошлого года до 58,5 млн руб. за тот же период 2025 года.

Источник изображения: YADRO По данным Fplus, общий объём российского рынка серверного оборудования в 2024 году составил 155 млрд руб., или 150 тыс. проданных серверов, включая 90 тыс. отечественного производства. При этом доля иностранных серверов по сравнению с 2023 годом сократилась на 10 п.п. — их заместили российские. Реестровая продукция среди российских серверов, по данным Fplus, достигла в 2024 году 70–80 %. По оценкам YADRO, доля отечественного оборудования в госзакупках сейчас составляет от 20 до 55 % в зависимости от категории техники и уровня требований. По словам представителя Fplus, значительная доля закупок серверов и СХД перешла с 2024 года на первые два квартала текущего года, поскольку из-за высокой ключевой ставки ЦБ многие вендоры столкнулись с кассовыми разрывами и не могли обеспечить закупки в конце прошлого года. Конечный объём рынка серверного оборудования в 2025 году во многом будет зависеть от политики ЦБ, утверждает он. Сейчас при закупках серверного оборудования для госкомпаний действует правило «второго лишнего», которое позволяет приобретать иностранную электронику только при отсутствии российских аналогов. Однако есть лазейка, позволяющая включать в один лот как продукты из реестра Минпромторга, так и обычные, в том числе иностранные. В АНО ВТ считают, что устранить её можно только путём полного запрета на госзакупки любого иностранного оборудования, передают «Ведомости».

20.06.2025 [20:36], Андрей Крупин

«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом

software

базальт спо

импортозамещение

р7-офис

разработка

россети

россия

сделано в россии

сотрудничество

Компании «Базальт СПО», «P7», VK Tech и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках партнёрских договорённостей стороны намерены координировать совместные действия и усилия в сфере информационных технологий, в том числе направленные на продвижение российского программного обеспечения. Ключевой задачей соглашения является импортозамещение ПО, используемого в инфраструктуре и рабочих процессах крупнейшего энергетического холдинга страны. В ходе совместной работы компания «Россети» будет предоставлять информацию о планах перехода на отечественный софт, организовывать тестирование решений на своей инфраструктуре и обеспечивать взаимодействие своих специалистов с партнёрами. «Р7», «Базальт СПО» и VK Tech, в свою очередь, обязуются делиться опытом внедрения ПО, актуального для энергетического холдинга, обеспечивать совместимость разрабатываемых решений, участвовать в совместном тестировании, направлять экспертов в рабочие группы, участвовать в образовательных проектах и оперативно отвечать на запросы.

Источник фото: пресс-служба «Базальт СПО» / basealt.ru «Импортозамещение программного обеспечения остаётся одним из наших приоритетов, — отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко. — Мы объединяем усилия с крупными российскими разработчиками для дальнейшего перехода на отечественные сервисы. Это позволяет нам решать ключевые задачи — снижение импортозависимости и обеспечение информационной безопасности».

20.06.2025 [14:08], Владимир Мироненко

Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПОЕвропейские и американские компании, покинувшие Россию в 2022 году, не следует пускать обратно, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, пишет РБК: «Они ушли, хлопнув дверью, бросив всё: доверия никакого нет». По его словам, есть также вопросы к китайским компаниям, которые хоть и не ушли с российского рынка, но «немножко сдвинулись». Глава «Ростелекома» заявил, что компания вместе с партнёрами по созданию высокотехнологичного оборудования и ПО прошла «тяжелейший путь», но сегодня чувствует себя уверенно: «Да, есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития. Но в целом сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойные продукты». Вместе с тем он отметил, что создаваемые продукты заметно дороже, чем импортные аналоги из-за малых масштабов реализации. Китайские продукты дешевле отечественных даже с учетом сложностей с их импортом. В случае снятия санкций на высокотехнологичный импорт, китайская продукция «просто хлынет» на российский рынок, предупреждает Осеевский. По его словам, рынок высокотехнологичного оборудования разделится на три части: госкомпании или связанные с бюджетными средствами организации, промышленные компании, частный капитал. Последний будет ориентироваться на соотношение цена/качество, из-за чего российским компаниями будет очень сложно работать, поскольку даже до 2022 года китайские компании в рамках глобальной политики на торгах «падали [в цене] на 50–60 %, чтобы выигрывать у американских игроков». Это «надо иметь в виду», несмотря на то что «Китай — наш партнёр и друг», предупредил президент «Ростелекома», добавив, что ситуация в российском ПО более благоприятная, чем с оборудованием.

10.06.2025 [12:15], Владимир Мироненко

«Это полное безумие»: SAP не видит смысла в строительстве Европой собственной облачной инфраструктурыКристиан Кляйн (Christian Klein), гендиректор немецкого разработчика ПО SAP, самой дорогой публичной компании Европы с рыночной стоимостью $342,4 млрд, не видит смысла в построении на континенте собственной облачной инфраструктуры в противовес созданной здесь американскими гиперскейлерами. «Конкурентоспособность европейской автомобильной или химической промышленности не будет достигнута путем строительства 20 различных ЦОД во Франции и попыток конкурировать с американскими гиперскейлерами. Это полное безумие, и это суверенитет, реализованный совершенно неправильно», — цитирует The Register заявление Кляйна, сделанное на конференции для инвесторов на прошлой неделе, организованной инвестиционным банком BNP Paribas. «Нам нужны лучшие (сервисы) здесь, в Европе, для применения ИИ, для применения интеллектуального ПО, чтобы быть лучшими, чтобы производить намного лучшие, намного более быстрые, лучшие автомобили и быть намного более эффективными в управлении нашими цепочками поставок», — сказал он. Кляйн отметил, что в Европе большие проблемы с ценами на энергоносители, поэтому строительство большего количества ЦОД — не лучшее решение. SAP готова предоставить клиентам различные уровни безопасности данных и суверенитета данных, но «полностью нейтральна на уровне инфраструктуры», — заявил он на конференции. С помощью ИИ и хранилища данных SAP предлагает клиентам «полный суверенитет сверху донизу», сообщил Кляйн. На фоне всё более враждебной риторики США по поводу европейской политики и норм управления европейские лидеры недавно анонсировали «Международную цифровую стратегию» (International Digital Strategy). В то время как американские гиперскейлеры AWS, Google и Microsoft пытаются развеять опасения по поводу суверенитета данных, заверяя, что способны обеспечить безопасное хранение данных европейских клиентов, некоторые европейские политики по-прежнему обеспокоены готовностью администрации США игнорировать судебные постановления, пишет The Register. SAP не одинока в своих сомнениях по поводу целесообразности разделения на уровне облачной инфраструктуры, отметил The Register. В прошлом месяце эксперты сообщили ресурсу, что для европейских организаций «на практике почти невозможно» воспроизвести инфраструктуру, созданную крупными американскими провайдерами облачных сервисов в Европе.

09.06.2025 [16:25], Сергей Карасёв

Техно-форум в современном формате: Orion soft запустил комьюнити для пользователей виртуализации zVirtРазработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft запустил комьюнити для пользователей системы виртуализации zVirt. В нём технические специалисты из разных отраслей смогут обмениваться опытом и лучшими практиками работы с платформой, предлагать идеи по разработке новых функций и давать обратную связь напрямую команде продукта. Участие в комьюнити бесплатное, подать заявку на вступление можно на сайте. «По итогам 2024 года база заказчиков zVirt достигла более 430 компаний. Они заинтересованы в том, чтобы решение быстрее развивалось и дополнялось нужной им функциональностью, мы получаем от них много обратной связи. Поэтому мы решили создать хаб, где вопросы нашей команде можно задать напрямую. По нашему опыту, именно такой открытый диалог лучше всего подсвечивает точки роста продукта и помогает ему быстрее развиваться», — говорит Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft. Участники комьюнити будут первыми узнавать о готовящихся фичах и актуальных обновлениях продукта. Они могут напрямую влиять на его развитие: лидеры комьюнити собирают пожелания по функциям, которых не хватает в zVirt, и передают в работу технической команде в режиме online. «Мы хотим, чтобы комьюнити стало площадкой, где можно не только найти решение технической проблемы или предложить идеи по улучшению продукта, но и пообщаться на свободные темы, обсудить новости и актуальные вопросы в сфере виртуализации. Как на техно-форумах, с которых начиналось развитие IT-сообщества в России, только в современном формате и более продуктивно. Лидеры комьюнити — технические специалисты из команды zVirt — уже отвечают на вопросы участников в нескольких тематических "комнатах"», — добавляет лидер комьюнити zVirt Александр Гавриленко. Участники могут свободно делиться опытом использования платформы и своими вариантами решения технических вопросов. Комьюнити станет для них большим информационным хабом о тонкостях работы различных функций в zVirt и практиках работы с решением в разных отраслях. Следующим шагом в развитии комьюнити станут очные встречи, на которых специалисты Orion soft расскажут подробности о готовящихся релизах продукта, будут демонстрировать возможности системы и отвечать на актуальные вопросы по её эксплуатации. О продуктеzVirt — защищённая система виртуализации серверов, дисков и сетей. Русскоязычный web-интерфейс даёт возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. zVirt обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране — более чем 12 000 хостов — и базой из более чем 430 заказчиков. Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО и является лидером в части импортозамещения ПО для виртуализации, уже занимая 40 % мощностей, работавших на VMware. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

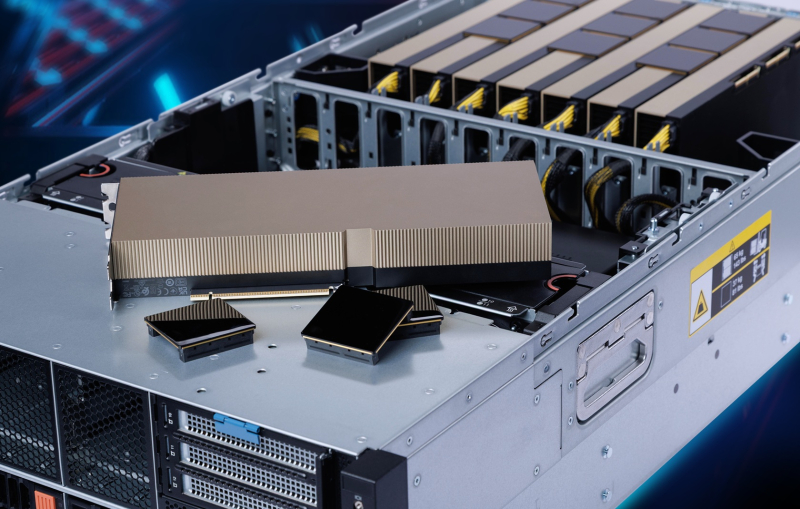

09.06.2025 [14:02], Руслан Авдеев

Перегрев, плохое ПО и сила привычки: китайские компании не горят желанием закупать ИИ-ускорители HuaweiНесмотря на дефицит передовых ИИ-ускорителей на китайском рынке, китайская компания Huawei, выпустившая модель Ascend 910C, может столкнуться с проблемами при её продвижении. Она рассчитывала помочь китайскому бизнесу в преодолении санкций на передовые полупроводники, но перспективы нового ускорителя остаются под вопросом, сообщает The Information. Китайские гиганты вроде ByteDance, Alibaba и Tencent всё ещё не разместили крупных заказов на новые ускорители. Основная причина в том, что экосистема NVIDIA доминирует во всём мире (в частности, речь идёт о программной платформе CUDA), а решения Huawei недостаточно развиты. В результате компания продвигает продажи государственным структурам (при поддержке самих властей КНР) — это косвенно свидетельствует о сложности выхода на массовый рынок. Китайский бизнес годами инвестировал в NVIDIA CUDA для ИИ- и HPC-задач. Соответствующий инструментарий, библиотеки и сообщество разработчиков — настолько развитая экосистема, что альтернатива в лице Huawei CANN (Compute Architecture for Neural Networks) на её фоне выглядит весьма слабо. У многих компаний всё ещё хранятся огромные запасы ускорителей NVIDIA, накопленные в преддверии очередного раунда антикитайских санкций, поэтому у их владельцев нет стимула переходить на новые и незнакомые решения. Они скорее предпочтут оптимизировать программный стек, как это сделала DeepSeek, чтобы повысить утилизацию имеющегося «железа». Если бы, например, та же DeepSeek перешла на ускорители Huawei, это подтолкнуло бы к переходу и других разработчиков, но пока этого не происходит. Кроме того, некоторые компании вроде Tencent и Alibaba не желают поддерживать продукты конкурентов, что усложняет Huawei продвижение её ускорителей. Есть и технические проблемы. Самый передовой ускоритель Huawei Ascend 910C периодически перегревается, поэтому возникла проблема доверия к продукции. Поскольку сбои во время длительного обучения модели обходятся весьма дорого. Кроме того, он не поддерживает ключевой для эффективного обучения ИИ формат FP8. Ascend 910С представляет собой сборку из двух чипов 910B. Он обеспечивает производительность на уровне 800 Тфлопс (FP16) и пропускную способность памяти 3,2 Тбайт/с, что сопоставимо с параметрами NVIDIA H100. Также Huawei представила кластер CloudMatrix 384. Наконец, проблема в собственно американских санкциях. В мае 2025 года Министерство торговли США предупредило, что использование чипов Huawei без специального разрешения может расцениваться, как нарушение экспортных ограничений — якобы в продуктах Huawei незаконно используются американские технологии. Такие ограничения особенно важны для компаний, ведущих международный бизнес — даже если они китайского происхождения. Хотя NVIDIA ограничили продажи в Китае, она по-прежнему демонстрирует рекордные показатели. По данным экспертов UBS, у компании есть перспективные проекты суммарной мощностью «десятки гигаватт» — при этом, каждый гигаватт ИИ-инфраструктуры, по заявлениям NVIDIA, приносит ей $40–50 млрд. Если взять вероятную очередь проектов на 20 ГВт с периодом реализации два-три года, то только сегмент ЦОД может обеспечить NVIDIA около $400 млрд годовой выручки. Это подчеркивает доминирующее положение компании на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.

04.06.2025 [14:57], Андрей Крупин

Российская платформа для разработчиков GitVerse получила обновление и дополнилась ИИ-помощником для проверки кода«СберТех» (входит в экосистему «Сбера») сообщил о включении в состав платформы для работы с исходным кодом GitVerse агента GigaCode, осуществляющего рецензирование программного кода с использованием технологий искусственного интеллекта. GigaCode-агент представляет собой автономный сервис, развёрнутый на базе одноимённого ИИ-ассистента GitVerse и выполняющий задачи разработчика на этапе проверки кода. Инструмент автоматически анализирует изменения в коде, учитывает контекст, выявляет потенциальные уязвимости и ошибки, а также предлагает релевантные рекомендации по оптимизации кода. С агентом можно взаимодействовать в диалоговом режиме, чтобы получить разъяснения по внесённым изменениям. Разработчики могут назначить агента на проверку запросов на слияние или настроить его автоматическое участие в рецензировании кода. Это позволяет делегировать рутинные операции искусственному интеллекту, минимизировать ошибки и, в конечном итоге, сократить время вывода новых функций на рынок.

Источник изображения: gitverse.ru GigaCode-агент бесплатно доступен всем пользователям GitVerse — от индивидуальных разработчиков до крупных организаций. Наряду с этим команда «СберТеха» представила обновления платформы GitVerse, направленные на оптимизацию рабочих процессов. Теперь пользователи имеют возможность версионировать объёмные файлы через механизм Git LFS и взаимодействовать с обновлённой системой непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), которая позволяет создавать сборочные конвейеры на основе шаблонов, запускать задачи по расписанию и отслеживать результаты выполнения. Кроме того, представлен API для интеграции GitVerse с другими системами, доступный в бета-версии.

04.06.2025 [10:49], Андрей Крупин

Yandex B2B Tech и Axiom JDK представят интегрированную платформу для доверенной Java-разработкиYandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса», объединяющая технологии и инструменты компании для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360») и компания Axiom JDK (АО «Аксиом», поставщик российской платформы Java) объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. В рамках сотрудничества компании намерены предложить организациям унифицированное решение для доверенной разработки, исполнения и сопровождения Java-приложений. На базе платформы SourceCraft от Yandex B2B Tech и Java-технологий Axiom JDK будет доступен полный цикл безопасной разработки: от написания кода и сборки до запуска в защищённой инфраструктуре. Решение будет интегрировано с Yandex Cloud Registry и соответствовать всем требованиям законодательства РФ в области защиты информации и технологической независимости.

Источник изображения: axiomjdk.ru В составе интегрированной платформы будут представлены: безопасная среда исполнения Java-приложений, построенная на Axiom JDK — российской промышленной платформе Java SE; доверенный репозиторий Java-библиотек Axiom Repo, интегрированный с SourceCraft и Yandex Cloud Registry; поддержка разработки в защищённых On-Premise-контурах и облачных средах; обновления и сопровождение, соответствующие стандартам разработки безопасного ПО и требованиям критических IT-систем. Релиз комплексного решения, охватывающего весь жизненный цикл разработки и эксплуатации Java-приложений, ожидается в третьем квартале 2025 года.

03.06.2025 [13:16], Владимир Мироненко

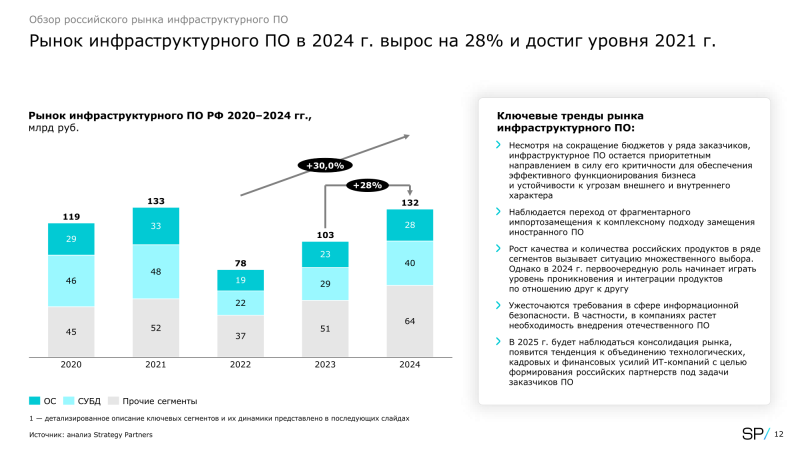

Рынок российского инфраструктурного ПО достиг уровня 2021 года

software

strategy partners

анализ рынка

импортозамещение

операционная система

россия

сделано в россии

субд

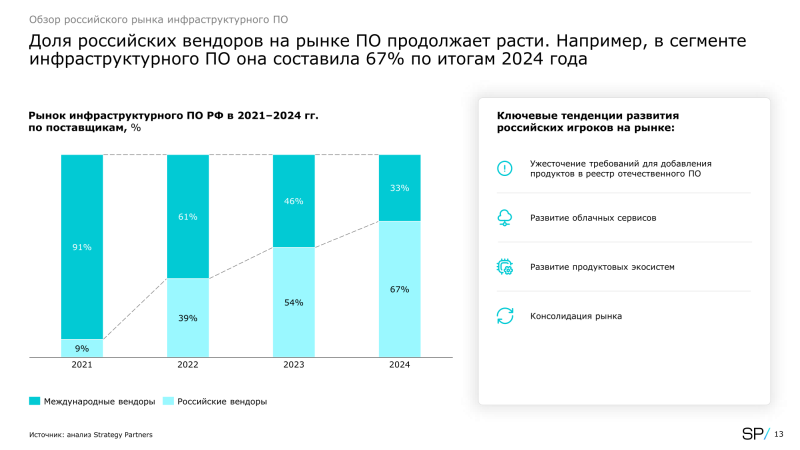

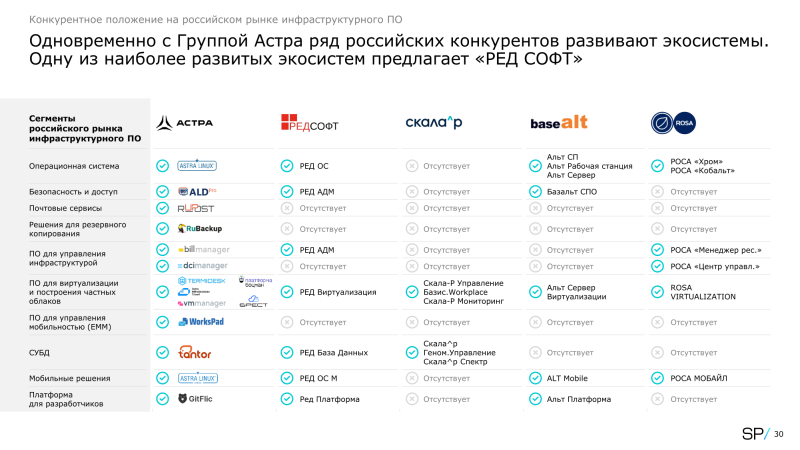

Рынок российского инфраструктурного ПО вырос в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 28 % до 132 млрд руб., вернувшись к показателям 2021 года — ранее его объём составлял 133 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на обзор рынка консалтинговой компании Strategy Partners. Российское инфраструктурное ПО подорожало в прошлом году в среднем на 10 % год к году, что соответствует темпам инфляции, отметили аналитики. Доля топ-5 российских поставщиков инфраструктурного ПО увеличилась на 7 п.п. до 54 %. Выручка российских производителей ОС для инфраструктуры достигла 15,55 млрд руб., превысив половину рынка (55 %), против 48 %, или 11,18 млрд руб. годом ранее. Лидируют на рынке группа «Астра» (Astra Linux) с долей 76 %, «Ред софт» (РедОС, 12 %), «Базальт» (BaseALT, 10 %), на которых приходилось 98 % рынка российских разработчиков ОС для ПК и серверов. Вместе с тем пользователи не спешат отказываться от привычных решений американской Microsoft, а параллельный импорт, бессрочные лицензии и пиратское ПО замедляют импортозамещение, отметили аналитики.

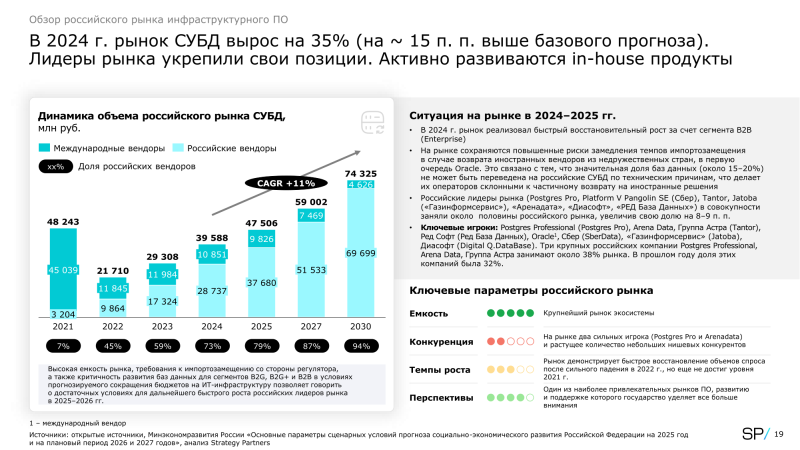

Источник изображений: Strategy Partners Согласно данным Strategy Partners, рынок виртуализации вырос в 2024 году на 37 % до 13,8 млрд руб., а доля российских разработчиков составила 74 %. Эти цифры совпадают со статистикой «Базиса», по оценкам которой сегмент виртуализации достиг в прошлом году 14 млрд руб. В Топ-3 российских решений для виртуализации входят продукты «Базиса», «Ориона» и группы «Астра». По оценкам Strategy Partners, сегмент СУБД вырос на 35 % до 39,6 млрд руб. На долю российских производителей в сегменте приходилось 73 %. Ведущие российские компании Postgres Professional, Arena Data и группа «Астра» увеличили в прошлом году долю рынка до 38 % с 32 % в 2023 году. Следует отметить, что согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2024 году объём всего сегмента СУБД увеличился год к году на 34 % до 51 млрд руб. Как отметили в Strategy Partners, по техническим причинам 15–20 % инфраструктуры заказчиков не может перейти на российские СУБД, из-за чего здесь по-прежнему использую иностранные решения, в частности решения Oracle. В группе «Астра» считают значительный рост рынка инфраструктурного ПО в 2024 году результатом восстановления после ухода из-за санкций зарубежных вендоров, когда многие проекты были приостановлены. В прошлом году российские компании предложили более зрелые и комплексные экосистемные решения, что дало импульс к их внедрению и возвращению к показателям 2021 года, сообщили в компании. Эксперт «Рексофт консалтинга» назвал основной причиной роста регуляторные требования, согласно которым с 1 января 2025 года субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны провести полное импортозамещение софта на принадлежащих им значимых объектах. Кроме того, на это повлияло требование Минцифры обеспечить закупку российского ПО в объёме 90 % к государственным заказчикам и компаниям с соучастием. Аналитики Strategy Partners отметили, что в 2025 году темпы роста российского IT-рынка, в том числе инфраструктурного ПО, несколько замедлились в связи с сохраняющейся высокой ключевой ставкой ЦБ. Тем не менее переход на отечественное ПО остается в числе приоритетов и в 2026–2027 гг. консалтинговая компания ожидает возобновления активного роста рынка по мере стабилизации макроэкономической ситуации. Согласно прогнозу Strategy Partners, ёмкость рынка достигнет 299,6 млрд руб. к 2030 году при ежегодных среднегодовых темпах роста в размере 15 %. |

|