Материалы по тегу: epyc

|

27.02.2024 [16:08], Сергей Карасёв

Supermicro анонсировала ИИ- и телеком-серверы на базе AMD EPYC Siena, Intel Xeon Emerald Rapids и NVIDIA Grace Hopper

5g

amd

emerald rapids

epyc

gh200

grace

hardware

intel

mwc 2024

nvidia

siena

supermicro

ии

периферийные вычисления

сервер

Компания Supermicro представила на выставке мобильной индустрии MWC 2024 в Барселоне (Испания) новые серверы для телекоммуникационной отрасли, 5G-инфраструктур, задач ИИ и периферийных вычислений. Дебютировали модели с процессорами AMD EPYC 8004 Siena, Intel Xeon Emerald Rapids и с суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hopper. В частности, анонсирована стоечная система ARS-111GL-NHR высокой плотности в форм-факторе 1U на базе GH200. Устройство наделено двумя слотами PCIe 5.0 x16, восемью фронтальными отсеками для накопителей E1.S NVMe и двумя коннекторами для модулей M.2 NVMe. Сервер предназначен для работы с генеративным ИИ и большими языковыми моделями (LLM). На периферийные 5G-платформы ориентировано решение SYS-211E ультрамалой глубины — 298,8 мм. Модель рассчитана на один процессор Xeon Emerald Rapids в исполнении LGA-4677. Есть восемь слотов для модулей DDR5-5600 общей ёмкостью до 2 Тбайт и до шести слотов PCIe 5.0 в различных конфигурациях для карт расширения. Модификация SYS-211E-FRDN13P для сетей Open RAN предлагает 12 портов 25GbE и поддерживает технологию Intel vRAN Boost. Ещё одна новинка — сервер AS-1115S-FWTRT формата 1U с возможностью установки одного процессора EPYC 8004 Siena (до 64 ядер). Реализована поддержка до 576 Гбайт памяти DDR5-4800 (шесть слотов), двух портов 10GbE, двух слотов PCIe 5.0 x16 FHFL и одного слота PCIe 5.0 x16. Решение предназначено для edge-приложений.

Представлены также многоузловая платформа SYS-211SE-31D/A и система высокой плотности SYS-221HE: обе модели выполнены в формате 2U на процессорах Xeon Emerald Rapids. Второй из этих серверов допускает монтаж до трёх двухслотовых ускорителей NVIDIA H100, A10, L40S, A40 или A2. Наконец, анонсирован сервер AS-1115SV типоразмера 1U с поддержкой процессоров EPYC 8004 Siena, 576 Гбайт памяти DDR5, трёх слотов PCIe 5.0 x16 и 10 накопителей SFF.

15.02.2024 [14:26], Сергей Карасёв

Samsung и Vodafone осуществили первый в отрасли звонок в сети Open RAN на базе серверов с AMD EPYC SienaКомпании Samsung Electronics и Vodafone в сотрудничестве с AMD объявили о совершении первого в отрасли соединения в сети радиодоступа с архитектурой Open RAN на базе оборудования с процессорами EPYC. Целью эксперимента стала оценка производительности, энергоэффективности и совместимости решений партнёров. Пропускная способность сети превысила 1 Гбит/с при применении многопользовательского оборудования. Эксперимент был успешно проведён в научно-исследовательской лаборатории Samsung в Корее. Участники проекта использовали совместимый с O-RAN софт виртуализации Samsung (vRAN). Были задействованы специализированные телеком-серверы Supermicro, оборудованные процессорами AMD EPYC 8004 Siena, которые как раз и ориентированы на подобные задачи. Кроме того, применялась контейнерная платформа Wind River Studio CaaS (Container-as-a-Service). Концепция Open RAN, как ожидается, позволит радикально сократить расходы операторов связи на инфраструктуру благодаря использованию облачного ПО и оборудования от различных поставщиков вместо проприетарных систем какого-то одного производителя. Впрочем, на практике даже O-RAN сети нередко строятся на оборудовании одного поставщика.

Источник изображения: Samsung Отмечается, что Samsung стала стратегическим партнёром Vodafone в рамках внедрения концепции Open RAN по модернизации устаревших сетей и развитию экосистемы нового типа в июне 2021 года. С тех пор стороны расширяют сотрудничество. А в сентябре 2023-го Samsung объявила о сотрудничестве с AMD для продвижения 5G vRAN. У Intel есть специализированные процессоры Xeon EE со встроенным ускорителем vRAN Boost.

14.11.2022 [00:00], Игорь Осколков

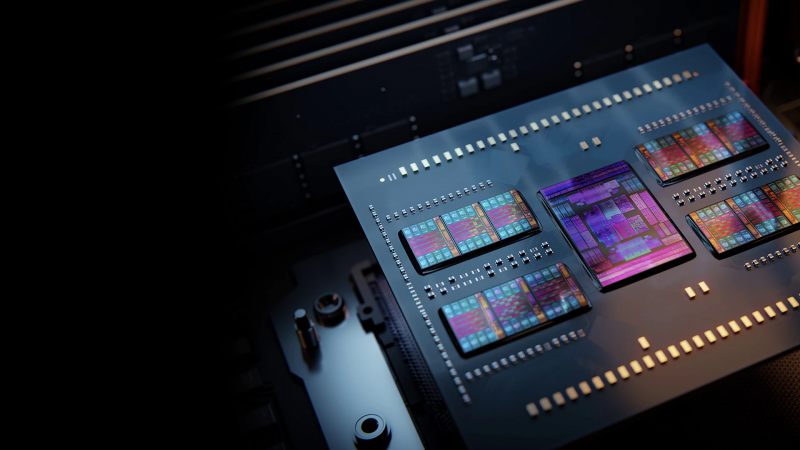

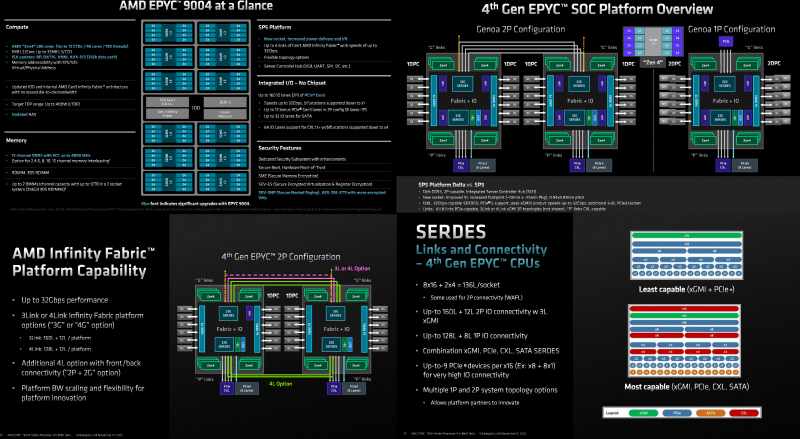

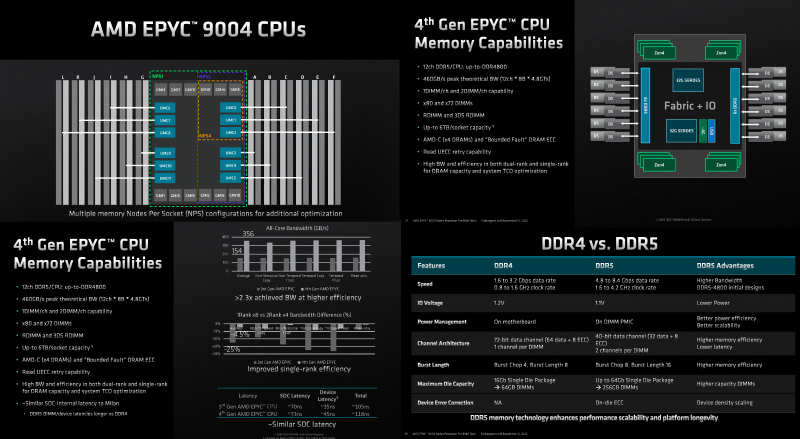

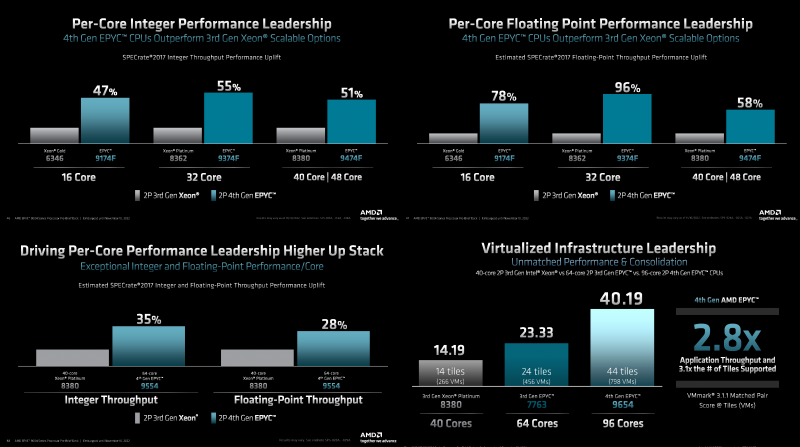

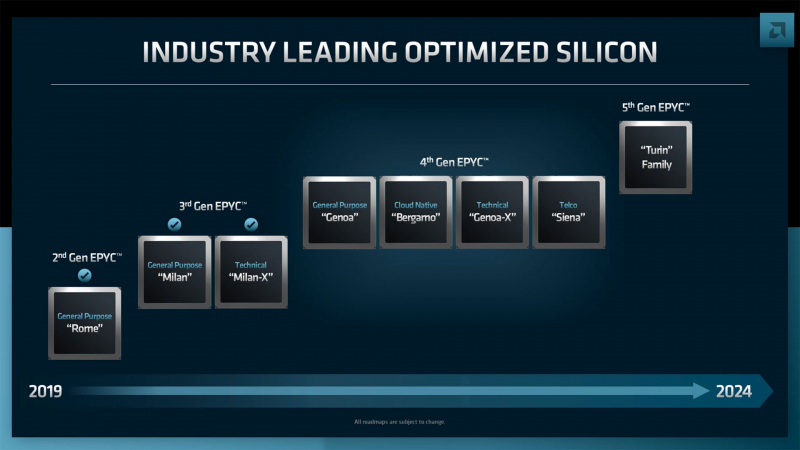

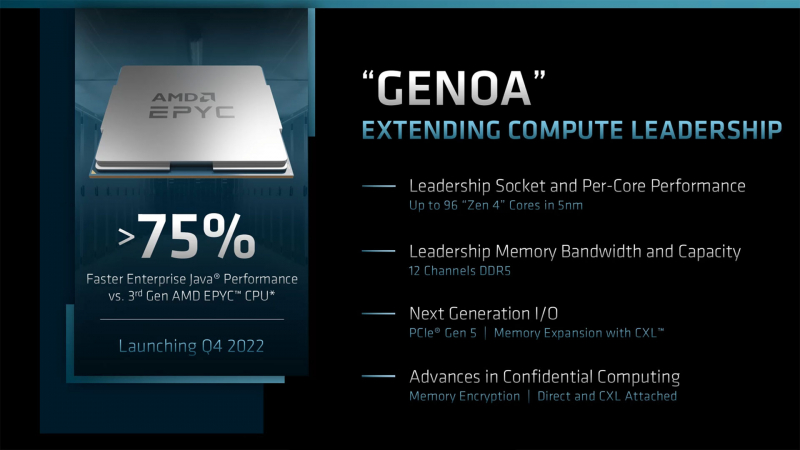

Игра по новым правилам: AMD представила Genoa, четвёртое поколение серверных процессоров EPYCВсего за десять лет AMD совершила почти невозможное — практически полностью потеряла серверный рынок, а теперь не просто успешно его отвоёвывает, но и предлагает комплексное портфолио решений. Анонс четвёртого поколения процессоров EPYC под кодовым именем Genoa — это не технологическая победа над Intel, поскольку AMD даже не думала бороться с Sapphire Rapids и уж тем более с Ice Lake-SP, а ориентировалась на Granite Rapids. Но годовая задержка с выпуском Sapphire Rapids позволила AMD не только в более спокойном темпе доделывать чипы Genoa, которые вышли на полгода позже, чем задумывалось ранее, но и поработать с разработчиками и заказчиками. Компании удалось вернуть их доверие — победа в умах гораздо важнее, чем просто технологическое превосходство. А оно неоспоримо. EPYC Genoa заключены в корпус 72×75 мм, содержат до 90 млрд транзисторов и состоят из 13 чиплетов: 12 CCD, изготовленных по 5-нм техпроцессу TSMC плюс один, изрядно увеличившийся в размерах, IO-блок, сделанный там же, но уже по 6-нм нормам. Отказ от услуг GlobalFoundries, которая так и не смогла освоить тонкие техпроцессы, случился как нельзя кстати, поскольку IO-блок становится крайне важным компонентом при таком количестве ядер, которые необходимо вовремя накормить данными. И Genoa интересны в первую очередь с точки зрения полноты и разнообразия IO, а не рекордного количества ядер. IO-чиплет оснащён новыми SerDes-блоками, которые обслуживают и PCIe 5.0, и Infinity Fabric 3.0 (IF/GMI3). Формально каждому чипу полагается 128 линий PCIe 5.0, но реальная конфигурация чуть сложнее. Во-первых, у каждого чипа есть ещё восемь (2 x4) бонусных линий PCIe 3.0 для подключения нетребовательных устройств и обвязки, но в 2S-конфигурации таких линий будет только 12. Во-вторых, для 2S можно задействовать три (3Link) или четыре (4Link) IF-подключения, получив 160 или 128 свободных линий PCIe 5.0 соответственно. В-третьих, каждый root-комплекс x16 может быть поделён между девятью устройствами (вплоть до x8 + восемь x1). Часть линий можно отдать на SATA (до 32 шт.), хотя это довольно расточительно. Но главное не это! Из 128 линий 64 поддерживают в полном объёме CXL 1.1 и частично CXL 2.0 Type 3, причём возможна бифуркация вплоть до x4. Ради такой поддержки CXL выход Genoa задержался на два квартала, но оно того определённо стоило — к процессору можно подключать RAM-экспандеры. И решения SK Hynix уже валидированы для новой платформы. CXL-память будет выглядеть как NUMA-узел (без CPU) — задержки обещаны примерно те же, что и при обращении к памяти в соседнем сокете, а пропускная способность одного CXL-подключения x16 почти эквивалентна двум каналам DDR5. При этом для CXL-памяти прозрачно поддерживаются всё те же функции безопасности, включая SME/SEV/SNP (теперь ключей стало аж 1006, а алгоритм обновлён до 256-бит AES-XTS). Отдельно для CXL-памяти внедрена поддержка SMKE (secure multi-key encryption), с помощью которой гипервизор может оставлять зашифрованными выбранные области SCM-устройств (до 64 ключей) между перезагрузками. Такая гибкость при работе с памятью крайне важна для тех же гиперскейлеров. DDR5 по сравнению с DDR4 вчетверо плотнее, вполовину быстрее и… пока значительно дороже. И здесь AMD снова пошла им навстречу, добавив поддержку 72-бит памяти, а не только стандартной 80-бит, сохранив и расширив механизмы коррекции ошибок. 10-% разница в количестве DRAM-чипов при сохранении той же ёмкости на масштабах в десятки и сотни тысяч серверов выливается в круглую сумму. Кроме того, в Genoa сглажена разница в производительности между одно- и двухранговыми модулями с 25 % (в случае Milan) до 4,5 %. Что примечательно, AMD удалось сохранить сопоставимый уровень задержки обращений к памяти между поколениями CPU: 118 нс против 108 нс, из которых только 3 нс приходится на IO-блок, а 10 нс уже на саму память. Теоретическая пиковая пропускная способность памяти составляет 460,8 Гбайт/с на сокет. Однако тут есть нюансы. Genoa имеет 12 каналов памяти DDR5-4800, которые способны вместить до 6 Тбайт RAM. Однако сейчас фактически доступен только режим 1DPC, а вот 2DPC, судя по всему, появится только в следующем году. Genoa поддерживает модули (3DS) RDIMM и предлагает чередование с шагом в 2, 4, 6, 8, 10 или 12 каналов.

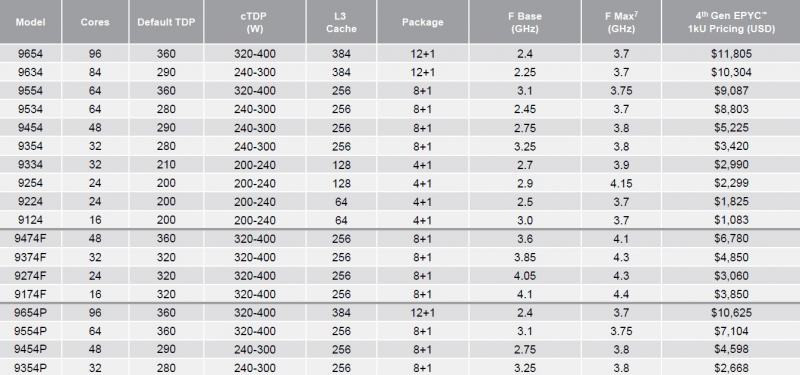

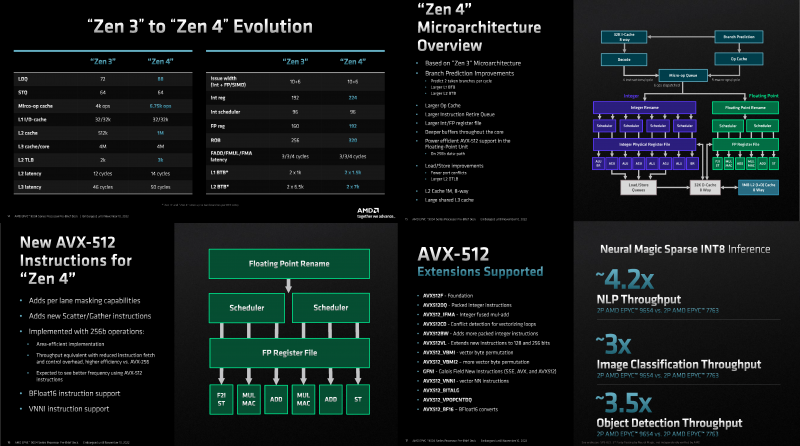

Каждый чип можно разбить на два (NPS2) или четыре (NPS4) равных NUMA-домена, а при большом желании и «прибить» L3-кеш к ядрам в том же CCD, получив уже 12 доменов. Но, по словам AMD, это нужно лишь в редких случаях, чтобы выжать ещё несколько процентов производительности. И это снова возвращает нас к особенностям IO-блока. Дело в том, что у каждого CCD есть сразу два GMI-порта. Но в конфигурациях с 8 и 12 CCD используется только один из них, а вот в случае 4 CCD — оба. Интересно, задействует ли AMD «лишние» порты для подключения других блоков. Впрочем, AMD, имея столь гибкие возможности конфигурации моделей, ограничилась относительно скромным начальным набором CPU, которые включает всего 18 моделей с числом ядер от 16 до 96, из которых четыре имеют индекс P (односокетные, чуть дешевле) и четыре — F (выше частота, больше объём L3-кеша). Модельный ряд условно делится на три группы: повышенная производительность на ядро (F-серия), повышенная плотность ядер и повышенный показатель TCO (с относительно малым количеством ядер). На первый взгляд может показаться, что и цены на новинки заметно выросли, но это не совсем так. Например, у топовых моделей условная стоимость одного ядра (а их стала в полтора раза больше) так и крутится около «магического» значения в $123. Но с учётом возросшей производительности на ценовую политику AMD просто грех жаловаться. Прирост IPC между Zen3 и Zen4 составил 14 %, в том числе благодаря увеличению L2-кеша до 1 Мбайт на ядро (L1 и L3 остались без изменений), но не только. Есть и другие улучшения. Например, обновлённый контроллер прерываний AVIC позволяет практически полностью насытить не только 200G, но 400G NIC. С учётом чуть возросших частот и просто катастрофической разнице в количестве ядер топовый вариант Genoa не только значительно обгоняет Milan, но и в два-три раза быстрее старшего Ice Lake-SP. Дело ещё в и том, что Genoa обзавелись поддержкой AVX-512, в том числе инструкций VNNI (DL Boost), которыми так долго хвасталась Intel, а также BF16. Но реализация сделана иначе. У Intel используются «полноценные» 512-бит блоки, дорогие с точки зрения энергопотребления и затрат кремния. AMD же пошла по старому пути, используя 256-бит операции и несколько циклов, что позволяет не так агрессивно сбрасывать частоты. Переход на новый техпроцесс, а также обновлённые подсистемы мониторинга и управления питанием позволили сохранить TDP в разумных пределах от 200 Вт до 360 Вт (cTDP до 400 Вт), что всё ещё позволяет обойтись воздушным охлаждением — всего + 80 Вт для старших процессоров при полуторакратном росте числа ядер. Таким образом, AMD имеет полное право заявлять, что Genoa лидирует по производительности, плотности размещения вычислительных мощностей, энергоэффективности и, в целом, по уровню TCO. У Intel же пока преимущество в более высокой доступности продукции в сложившейся геополитической обстановке. Отдельный вопрос, как AMD будет распределять имеющиеся мощности по выпуску Genoa между гиперскейлерами, корпоративным сектором и HPC-сегментом. Впрочем, компания в любом случае меняет рынок, иногда неожиданным образом. В частности, VMware, которая когда-то из-за EPYC изменила политику лицензирования, была вынуждена дополнительно оптимизировать свои продукты для Genoa. В конце концов, где вы раньше видели 2S-платформу со 192 ядрами и 384 потоками?

10.08.2022 [22:05], Владимир Мироненко

На пути к Aurora: запущен «тренировочный» суперкомпьютер PolarisАргоннская национальная лаборатория (ANL) Министерства энергетики США объявила о доступности суперкомпьютера Polaris, ранний вариант которого занял 14-е место в последней версии списка TOP500. Он будет использоваться для проведения научных исследований и в качестве испытательного стенда для 2-Эфлопс суперкомпьютера Aurora, запуск которой намечен на ближайшие месяцы. Правда, аппаратно Aurora и Polaris отличаются. Созданная HPE система Polaris состоит из 560 узлов Apollo 6500, каждый из которых оснащён процессором AMD EPYC Milan, четырьмя ускорителями NVIDIA A100 (40 Гбайт) и 512 Гбайт DDR4-памяти. Эти узлы объединены в сеть интерконнектом HPE Slingshot 10 (осенью он будет обновлен до Slingshot 11) и подключены к сдвоенному 100-Пбайт Lustre-хранилищу (Grand и Eagle). Заявленная пиковая производительность должна составить 44 Пфлопс. «Polaris примерно в четыре раза быстрее нашего суперкомпьютера Theta, что делает его самым мощным компьютером в Аргонне на сегодняшний день», — отметил Майкл Папка (Michael Papka), директор Argonne Leadership Computing Facility (ALCF). Он добавил, что возможности Polaris позволят пользователям выполнять моделирование, анализ данных и ИИ-задачи с такими масштабом и скоростью, которые были невозможны с предыдущими вычислительными системами. Помимо работы над подготовкой к запуску Aurora, суперкомпьютер Polaris будет обслуживать внутренние потребности лаборатории, например, работу с комплексом Advanced Photon Source (APS) X-ray. «Благодаря тесной интеграции суперкомпьютеров ALCF с APS, CNM и другими экспериментальными установками мы можем помочь ускорить проведение анализа данных и предоставить информацию, которая позволит исследователям управлять своими экспериментами в режиме реального времени», — заявил Майкл Папка.

10.06.2022 [03:30], Игорь Осколков

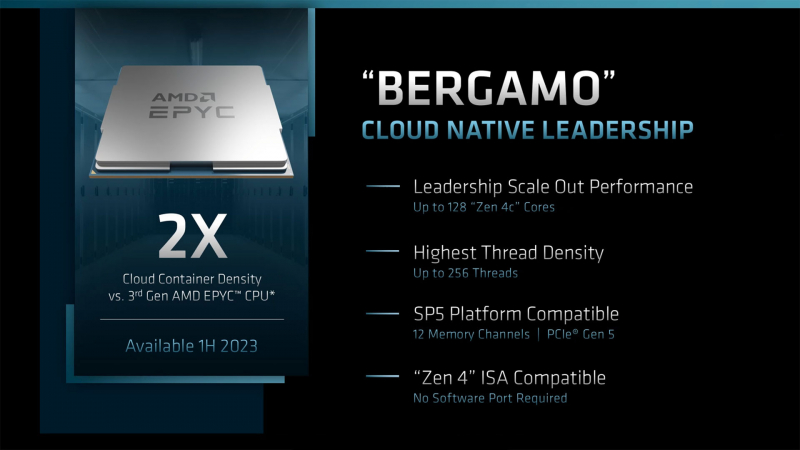

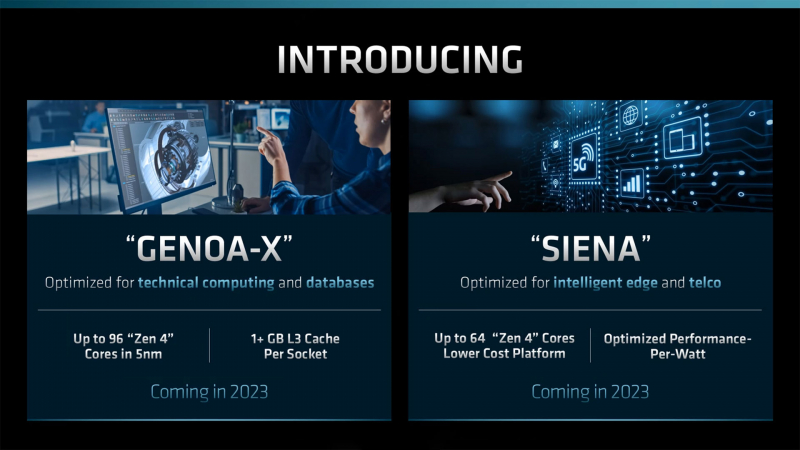

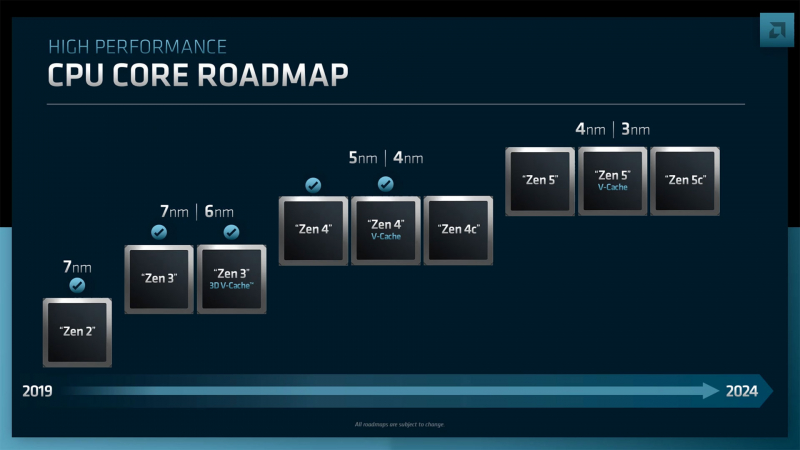

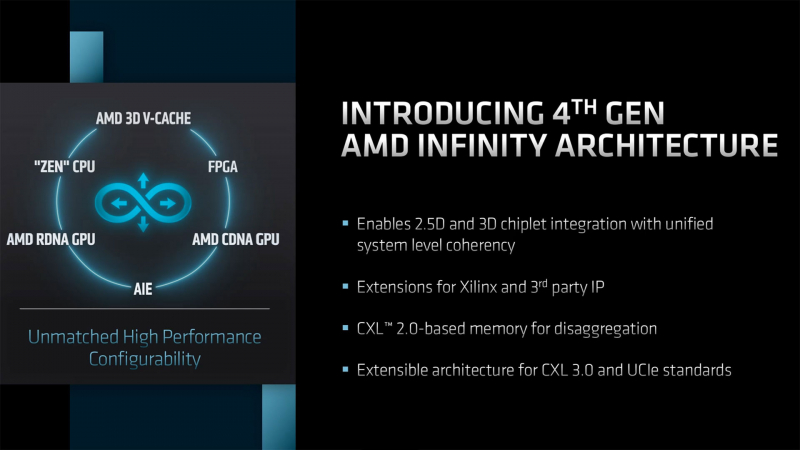

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Genoa-X, Siena и TurinНа прошедшем этим вечером отчётном мероприятии Financial Analysts Day 2022 компания AMD поделилась планами по дальнейшему развитию серверных процессоров EPYC. Речь шла как об уже анонсированных продуктах, так и о совершенно новых, предназначенных для неосвоенных ранее компанией сегментов. Наиболее значимым, хотя и наименее детальным, стал официальный анонс пятого поколения AMD EPYC под кодовым именем Turin (EPYC 7005), которое должно появиться до конца 2024 года. Они будут основаны на существенно переработанной архитектуре Zen 5 и изготавливаться по смешанному 3- и 4-нм техпроцессу. Обещано три разновидности кристаллов: обычные, с 3D V-Cache и «облачные» (Zen 5c), оптимизированные для повышения плотности размещения. Важно тут то, что таким образом сохранится преемственность между поколениями, что определённо порадует заказчиков. Но в ближайшее время нас ждёт выход AMD EPYC Genoa, который должен состояться в IV квартале текущего года. Эти 5-нм процессоры получат до 96 ядер Zen 4, 12 каналов DDR5, поддержку PCIe 5.0 и CXL. Причём сейчас уже явно говорится о возможности расширения системной памяти с помощью CXL. Переход на новый техпроцесс и увеличившееся в 1,5 раза количество ядер дали прирост производительности до +75% (в пример приводится тест Java SPECjbb). Для Genoa потребуется новый сокет SP5 (LGA6096). Он же будет готов принять ещё два варианта процессоров. Первый — это новенький Genoa-X, по названию которого легко догадаться, что это тот же Genoa (тоже до 96 ядер), снабжённый расширенным L3-кешем 3D V-Cache (от 1 Гбайт и более). Как и Milan-X, он будет ориентирован на специфический класс нагрузок, которые выигрывают от увеличения доступного объёма кеша. Это, например, расчётные задачи и СУБД. Genoa-X появятся в 2023 году. Тогда же стоит ждать и особую серию Bergamo. Эти процессоры, как и было обещано ранее, получат до 128 ядер (и 256 потоков), сохранив совместимость с сокетом SP5. Основаны они будут на 5-нм ядрах Zen 4c, который чем-то напоминают E-ядра в исполнении Intel. Однако набор команд у Zen 4c будет одинаков с Zen 4. Деталей устройства c-ядер AMD снова не раскрыла, но можно предположить, что у них переработана иерархия кешей. Предназначены они для гиперскейлеров, которым важна плотность размещения ресурсов, а не только производительность В 2023 году появятся и «малые» EPYC’и под кодовым названием Siena. Они оптимизированы с точки зрения энергоэффективности и предлагают до 64 ядер Zen 4. Siena ориентированы на периферийные вычисления и телеком-сегмент. Подробностей о них пока тоже мало. Не исключено, что мы увидим и гибриды наподобие Ice Lake-D, включающие интегрированные «умные» сетевые контроллеры. Существенным для всех новинок станет использование архитектуры Zen 4 (4 и 5 нм), которая, помимо ожидаемого прироста производительности, получит новые возможности. Среди них — поддержка AVX-512 (возможно, не самого полного набора) и новых инструкций для ИИ-нагрузок, которыми Intel хвасталась в течение нескольких лет. Но что ещё более важно, Zen 4 получат четвёртое поколение интерконнекта Infinity Architecture, который позволит более плотно связать различные чиплеты, причём и на уровне «кремния» (2.5D- и 3D-упаковка). А это открывает путь к эффективной компоновке различных функциональных модулей с поддержкой когерентности на уровне всего чипа — AMD подтвердила возможность интеграции FPGA Xilinx и IP-блоков сторонних компаний. Новый интерконнект также совместим с CXL 2.0, что важно для работы с памятью, а будущие версии получат поддержку CXL 3.0 и UCIE. Именно четвёртое поколение Infinity позволило AMD создать свои первые серверные APU Instinct MI300.

30.05.2022 [10:00], Игорь Осколков

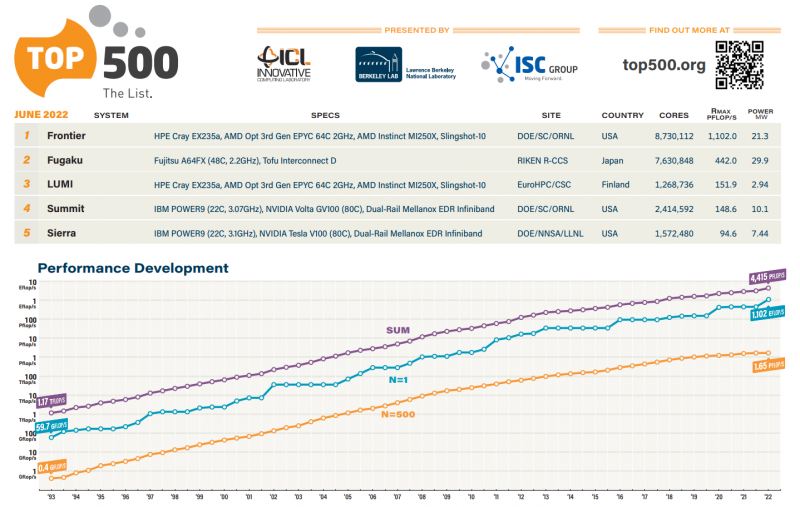

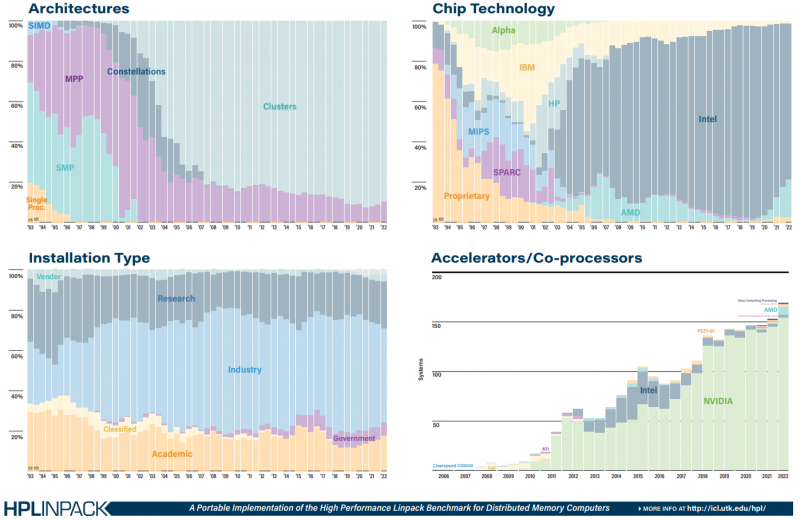

Июньский TOP500: есть экзафлопс!59-я редакция TOP500, публичного рейтинга самых производительных суперкомпьютеров мира, стала наиболее знаменательной за последние 14 лет, поскольку официально был преодолён экзафлопсный барьер. Путь от петафлопса оказался долгим — первой петафлопсной системой стал суперкомпьютер IBM Roadrunner, и произошло это аж в 2008 году. Но минимальным порогом для попадания в TOP500 эта отметка стала только в 2019 году. Как и было обещано, официально и публично отметку в 1 Эфлопс в бенчмарке HPL на FP64-вычислениях первым преодолел суперкомпьютер Frontier — его устоявшаяся производительность составила 1,102 Эфлопс при теоретическом пике в 1,686 Эфлопс. Система на платформе HPE Cray EX235a использует оптимизированные 64-ядерные процессоры AMD EPYC Milan (2 ГГц), ускорители AMD Instinct MI250X и фирменный интерконнект Slingshot 11-го поколения. Система имеет суммарно 8 730 112 ядер, потребляет 21,1 МВт и выдаёт 52,23 Гфлопс/Вт, что делает её второй по энергоэффективности в мире. Впрочем, первое место в Green500 по данному показателю всё равно занимает тестовый кластер в составе всё того же Frontier: 120 832 ядра, 19,2 Пфлопс, 309 кВт, 62,68 Гфлопс/Вт. Третье и четвёртое места достались европейским машинам LUMI и Adastra, новичкам TOP500, которые по «железу» идентичны Frontier, но значительно меньше. Да и разница в Гфлопс/Вт между ними минимальна. Скопом они сместили предыдущего лидера — экзотичную японскую систему MN-3 от Preferred Networks. Японская система Fugaku, лидер по производительности в течение двух последних лет, сместилась на второе место TOP500. Третье место у финской системы LUMI с показателем производительности 151,9 Пфлопс — обратите внимание, насколько велик разрыв в первой тройке машин. Наконец, в Топ-10 последнее место занял новичок Adastra (46,1 Пфлопс), который расположен во Франции. В бенчмарке HPCG всё ещё лидирует Fugaku (16 Пфлопс), но, судя по всему, только потому, что для Frontier данных пока нет. Ну и потому, что результат суперкомпьютера LUMI, который почти на порядок медленнее Frontier, в HPCG составляет 1,94 Пфлопс. Наконец, в HPL-AI Frontier также отобрал первенство у Fugaku — 6,86 Эфлопс в вычислениях смешанной точности против 2 Эфлопс. В общем, у Frontier полная победа по всем фронтам, и эту машину можно назвать не только самой быстрой в мире, но первой по-настоящему экзафлопсной системой. Если, конечно, не учитывать неофициальные результаты OceanLight и Tianhe-3 из Поднебесной, которые в TOP500 никто не заявил. Число китайских систем в нынешнем рейтинге осталось прежним (173 шт.), тогда как США «ужались» со 150 до 127 шт. Российских систем в списке всё так же семь. Лидерами по числу поставленных систем остаются Lenovo, HPE и Inspur, а по их суммарной производительности — HPE, Fujitsu и Lenovo. С другой стороны, массовых изменений и не было — в нынешнем списке всего около сорока новых систем. Однако нельзя не отметить явный прогресс AMD — да, чуть больше трёх четвертей машин из списка используют процессоры Intel, но AMD удалось за полгода отъесть около 4 %. При этом AMD EPYC Milan присутствует в более чем трёх десятках систем, а доля Intel Xeon Ice Lake-SP вдвое меньше, хотя эти процессоры появились практически одновременно. Ускорители ожидаемо стали использовать больше — они применяются в 170 системах (было 150). Подавляющее большинство приходится на решения NVIDIA разных поколений, но и для новых Instinct MI250X нашлось место в восьми машинах. Ну а в области интерконнекта Infiniband потихоньку догоняет Ethernet: 226 машин против 196 + ещё 40 с Omni-Path + редкие проприетарные решения.

08.11.2021 [20:00], Игорь Осколков

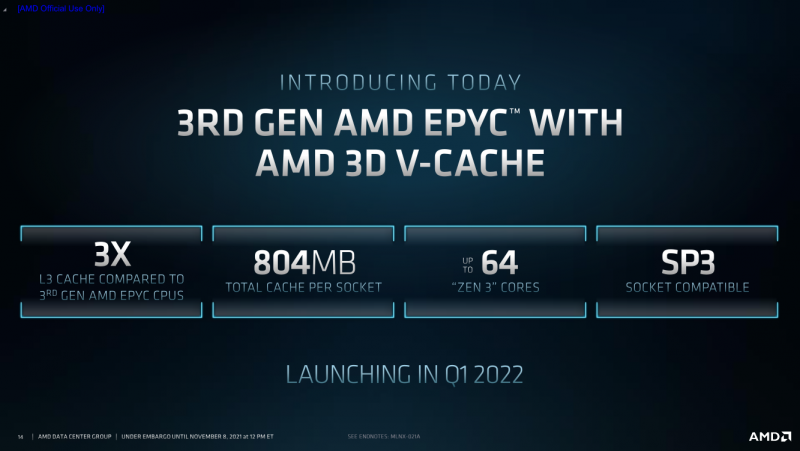

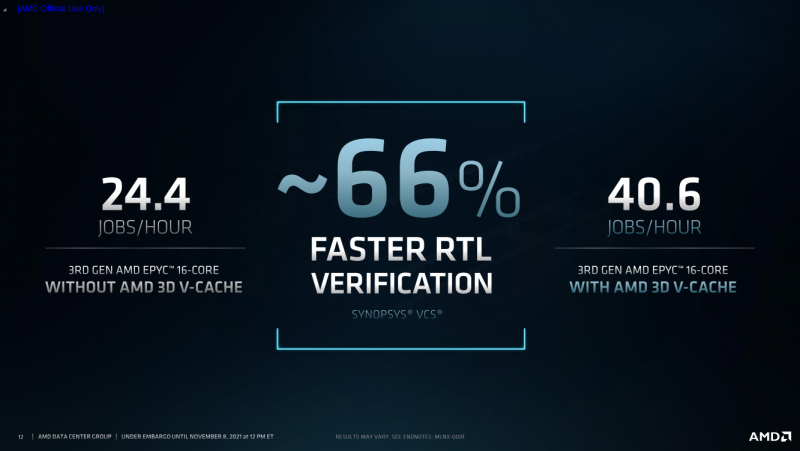

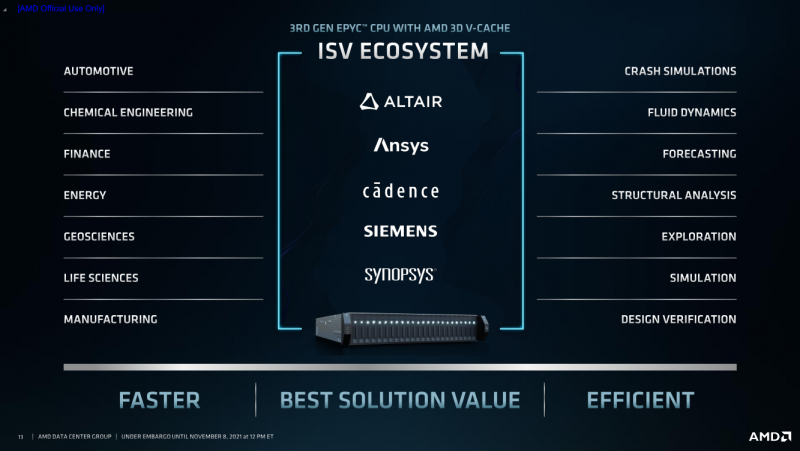

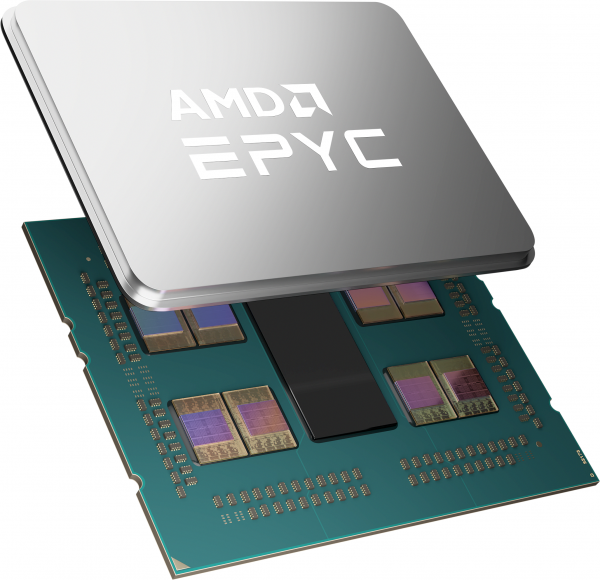

AMD анонсировала процессоры EPYC Milan-X с 3D V-Cache: 804 Мбайт кеша и 64 ядра Zen3AMD анонсировала серию своих серверных процессоров под кодовым названием Milan-X. Новинки являются развитием EPYC 7003 (Milan), представленных весной этого года, и рассчитаны в первую очередь на высокопроизводительные вычисления (HPC). Главным же отличием от «обычных» Milan станет резко увеличенный объём кеш-памяти, что позволило AMD снова назвать свои процессоры самими быстрыми в мире.

AMD EPYC Milan-X с 3D V-Cache (Здесь и ниже изобржаения AMD) Откуда берётся цифра в 804 Мбайт? Математика простая. На каждое ядро Zen3 приходится по 32 Кбайт L1-кеша для инструкций и данных + 512 Кбайт L2-кеша. На восемь ядер в CCX-комплексе приходится 32 Мбайт общего L3-кеша. И вот к ним добавляются ещё 64 Мбайт 3D V-Cache — в максимальной конфигурации на 8 CCX получается суммарно 768 Мбайт 3D V-Cache в дополнение к иерархии нижележащих кешей. Таким образом, конкретно по этому показателю побит рекорд IBM z15, хотя данный CPU ориентирован на совсем другие задачи. А вот среди x86-64 равных Milan-X сейчас нет. Более того, по словам AMD, реализация 3D V-Cache на текущий момент является уникальной в индустрии. Дополнительный кеш имеет непосредственно подключение к CCX по медным каналами, что позволяет значительно повысить плотность упаковки и энергоэффективность, снизить задержки и улучшить температурный режим. Правда, детальные характеристики V-Cache пока не приводятся.  Что важно, новинки будут совместимы с имеющимися SP3-платформами для Milan, что упростит тестирование и валидацию — для них будет выпущено обновление BIOS. Увы, пока данные по частотам, TDP и цене компания не приводит — выпуск Milan-X запланирован на I квартал 2022 года. Но в сносках к презентации, в частности, упоминаются не только 64-ядерные Milan-X, но и 16-ядерные. Надо полагать, что такие «бутерброды» будут дороже обычных CCX, поскольку здесь цена брака будет выше. Также заявлена совместимость с имеющимся ПО, но и с разработчиками уже ведётся активная работа по дополнительной оптимизации их решений. Наибольшую выгоду от увеличенного кеша получат нагрузки, для которых критична скорость работы с памятью и задержки доступа. Среди таковых AMD упоминает метод конечных элементов, структурный анализ, вычислительную гидродинамику и автоматизированные системы проектирования электроники (EDA). Для последних на примере Synopsys VCS рост производительности составил 66%.

28.05.2021 [00:33], Владимир Мироненко

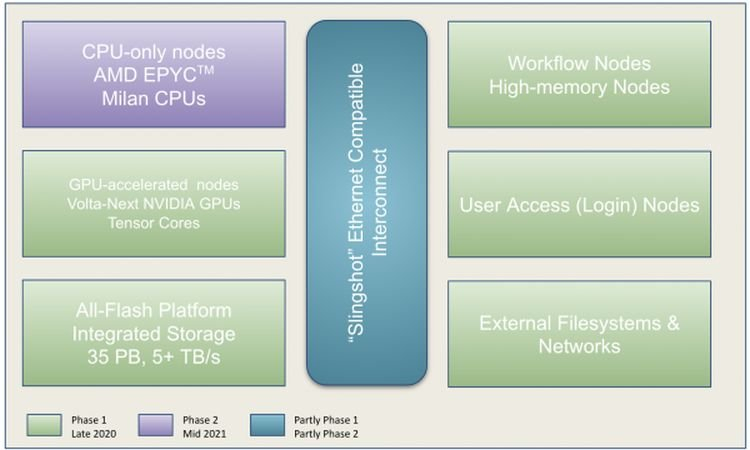

Perlmutter стал самым мощным ИИ-суперкомпьютером в мире: 6 тыс. NVIDIA A100 и 3,8 ЭфлопсВ Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC) Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли состоялась торжественная церемония, посвящённая официальному запуску суперкомпьютера Perlmutter, также известного как NERSC-9, созданного HPE в партнёрстве с NVIDIA и AMD. Это самый мощный в мире ИИ-суперкомпьютер, базирующийся на 6159 ускорителях NVIDIA A100 и примерно 1500 процессорах AMD EPYC Milan. Его пиковая производительность в вычислениях смешанной точности составляет 3,8 Эфлопс или почти 60 Пфлопс в FP64-вычислениях. Perlmutter основан на платформе HPE Cray EX с прямым жидкостным охлаждением и интерконнектом Slingshot. В состав системы входят как GPU-узлы, так и узлы с процессорами. Для хранения данных используется файловая система Lustre объёмом 35 Пбайт скорость обмена данными более 5 Тбайт/с, которая развёрнута на All-Flash СХД HPE ClusterStor E1000 (тоже, к слову, на базе AMD EPYC). Установка Perlmutter разбита на два этапа. На сегодняшней презентации было объявлено о завершении первого (Phase 1) этапа, который начался в ноябре прошлого года. В его рамках было установлено 1,5 тыс. вычислительных узлов, каждый из которых имеет четыре ускорителя NVIDIA A100, один процессор AMD EPYC Milan и 256 Гбайт памяти. На втором этапе (Phase 2) в конце 2021 года будут добавлены 3 тыс. CPU-узлов c двумя AMD EPYC Milan и 512 Гбайт памяти., а также ещё ещё 20 узлов доступа и четыре узла с большим объёмом памяти.

NERSC Также на первом этапе были развёрнуты служебные узлы, включая 20 узлов доступа пользователей, на которых можно подготавливать контейнеры с приложениями для последующего запуска на суперкомпьютере и использовать Kubernetes для оркестровки. Среда разработки будет включать NVDIA HPC SDK в дополнение к наборам компиляторов CCE (Cray Compiling Environment), GCC и LLVM для поддержки различных средств параллельного программирования, таких как MPI, OpenMP, CUDA и OpenACC для C, C ++ и Fortran. Сообщается, что для Perlmutter готовится более двух десятков заявок на вычисления в области астрофизики, прогнозирования изменений климата и в других сферах. Одной из задач для новой системы станет создание трёхмерной карты видимой Вселенной на основе данных от DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Ещё одно направление, для которого задействуют суперкомпьютер, посвящено материаловедению, изучению атомных взаимодействий, которые могут указать путь к созданию более эффективных батарей и биотоплива.

19.09.2019 [21:46], Андрей Созинов

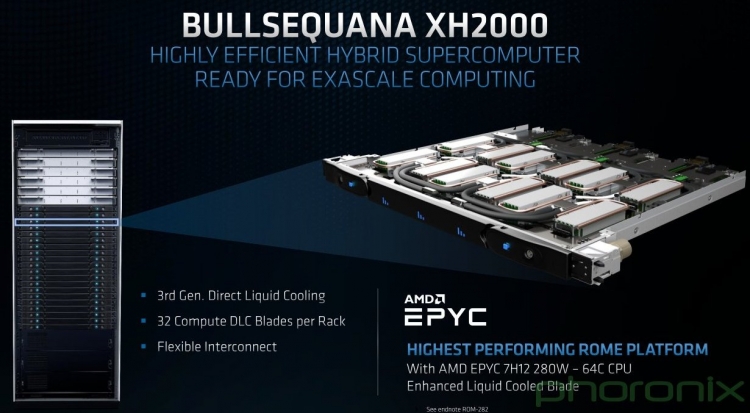

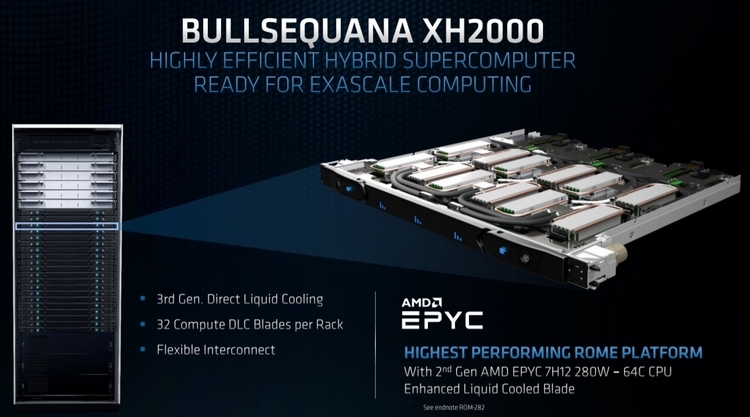

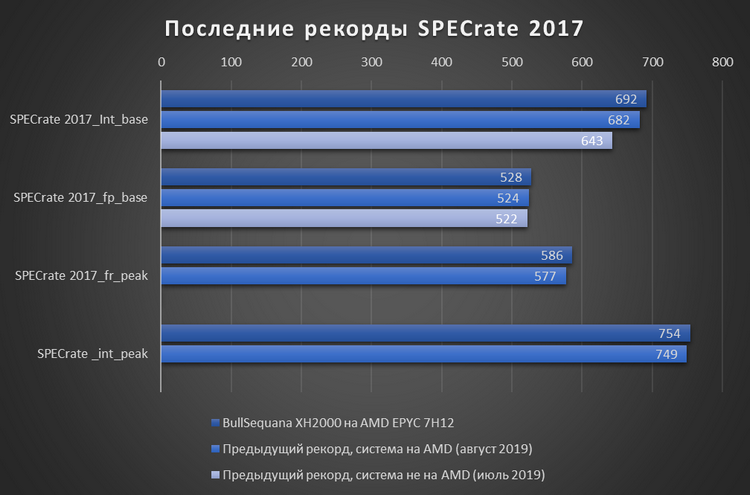

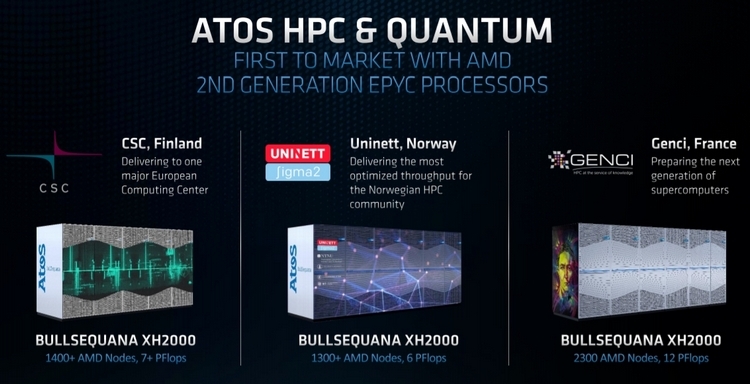

Atos BullSequana XH2000 на процессорах EPYC 7H12 установила ряд мировых рекордовНовая версия суперкомпьютерного узла BullSequana XH2000 компании Atos, построенная на новейших 64-ядерных процессорах AMD EPYC 7H12, смогла установить сразу несколько абсолютных мировых рекордов производительности.  Новинка была протестирована самой Atos в пакете бенчмарков SPECrate 2017, который как раз и предназначен для оценки производительности мощных вычислительных систем. По результатам тестов, новинка претендует на звание рекордсмена среди всех двухпроцессорных систем в четырёх бенчмарках пакета:  На данный момент представленные Atos результаты тестов проходят проверку комитетом SPEC. Кроме того, Atos заявляет, что система BullSequana XH2000 на базе EPYC 7H12 установила рекорд в бенчмарке HPL Linpack для систем на процессорах AMD. Новинка показала результат в 4,296 Тфлопс, что на 11 % больше результата системы с процессорами AMD EPYC 7742.

Atos оставляет системы AMD для ряда европейских суперкомпьютеров Прирост производительности обусловлен тем, что средняя рабочая частота процессора EPYC 7H12 выше по сравнению с моделью EPYC 7742. А чтобы справиться с тепловыделением, увеличившимся вместе с частотой, компания Atos использует в BullSequana XH2000 систему жидкостного охлаждения.

18.09.2019 [19:50], Андрей Созинов

AMD представила EPYC 7H12: самый быстрый процессор семейства RomeСегодня в Риме компания AMD провела европейскую презентацию процессоров EPYC Rome (символично, не правда ли?), на которой неожиданно представила совершенно новый процессор — EPYC 7H12. Новинка отличается не только своим нестандартным названием, но и характеристиками, которые делают её самым мощным серверным процессором AMD на текущий момент. Процессор EPYC 7H12 обладает 64 ядрами, как и другие старшие модели семейства EPYC Rome. Базовая частота новинки составляет 2,6 ГГц, а максимальная Turbo-частота достигает 3,3 ГГц. Для сравнения — возглавлявший до этого семейство Rome процессор EPYC 7742 обладает значительно более низкой базовой частотой в 2,25 ГГц, а вот в режиме Turbo может разгоняться чуть выше — до 3,4 ГГц. Средняя же рабочая частота новинки будет выше.

Источник изображения: AMD Базовая частота напрямую влияет на уровень TDP процессора. Поэтому показатель TDP EPYC 7H12 увеличился до 280 Вт, тогда как у EPYC 7742 он составлял 225 Вт. Из-за возросшего TDP новый процессор рекомендуется использовать в серверах с системами жидкостного охлаждения. Один из партнёров AMD, компания Atos, уже показала узел Bullsequana XH2000 с восемью процессорами EPYC 7H12 и полностью жидкостным охлаждением, высота которого составит лишь 1U. Кроме как частотами и уровнем TDP, процессоры EPYC 7H12 и EPYC 7742 ничем не отличаются друг от друга. Оба имеют 64 ядра Zen 2, 128 вычислительных потоков, 256 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, 128 линий PCIe 4.0 и контроллер памяти с восемью каналами и поддержкой DDR4-3200.  Процессор EPYC 7H12 ориентирован на использование в составе высокопроизводительных вычислительных систем и центрах обработки данных. Согласно синтетическому тесту Linpack, новый процессор обеспечивает прирост производительности до 11 % по сравнению с EPYC 7742, который мы протестировали в августе. Цена новинки пока не названа. Не исключено, что она будет заметно выше, чем у 7742. Всё-таки, это особый сегмент рынка, где даже за незначительный прирост производительности готовы платить. Аналогичную политику проводит и Intel. В семействе Xeon на базе Broadwell были модели с индексом A, которые отличались чуть более высокими частотами. А летом Intel представила процессор Xeon Platinum 8284, который в сравнении с базовой моделью 8280 также имеет повышенную частоту и возросший в полтора раза ценник. |

|