Материалы по тегу: россия

|

27.06.2025 [15:10], Руслан Авдеев

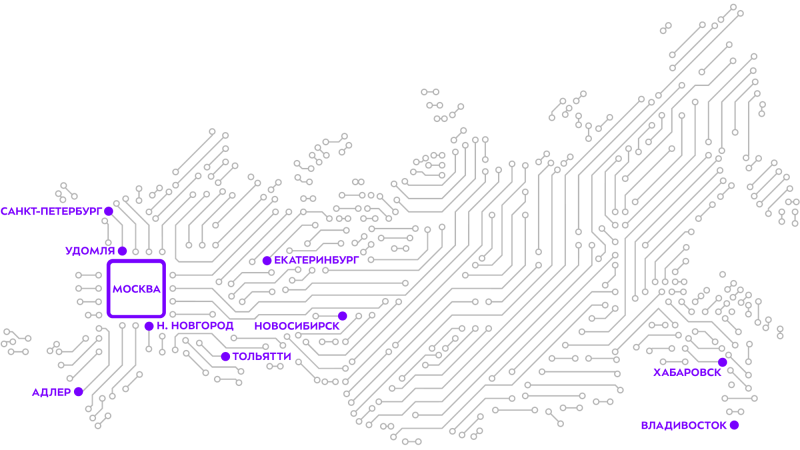

«Удомля-3»: в Тверской области заработала третья очередь дата-центра «РТК-ЦОД»Компания «РТК-ЦОД» ввела в эксплуатацию третью очередь ЦОД «Удомля». Инвестиции в её строительство составили 2 млрд руб, сообщает пресс-служба «Ростелекома». Третья очередь включает четыре машинных зала с 820 стойками по 5,4 кВт. Проектировать её начали в конце 2023 года. Комплексные испытания завершились в мае 2025 года, а ввод площадки в эксплуатацию осуществили в июне. По словам компании, проект «Удомля-3» максимально востребован на фоне большого спроса на мощности дата-центров в России. Более того, часть мощностей уже нашла арендатора. Проект «Удомли-3» соответствует требованиям надёжности уровня Tier III. Резервное питание осуществляется с помощью шести дизель-генераторов на 1,8 МВт, резервирование происходит по паре независимых лучей электропитания. Холодоснабжение осуществляется по кольцевой схеме, кондиционеры обеспечивают холодопроизводительность по 1,272 МВт на машинный зал. Кампус дата-центров «Удомля» быстро развивается, хотя расположенная в Тверской области площадка находится довольно далеко от традиционных «центров силы» вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас у «РТК-ЦОД» есть ресурсы для постройки четвёртой и пятой очередей, на территории кампуса уже есть готовые здания с подведёнными мощностями. Утверждается, что реализовать проект по строительству 1640 стоек можно за 12 месяцев. Не отстают и другие компании федерального уровня. Буквально на днях сообщалось, что принадлежащее государству АО «Гознак» намерено построить дата-центр на 1,5 тыс. стоек в Москве.

26.06.2025 [23:00], Владимир Мироненко

«Аквариус» передал в залог структуре «Сбера» доли в двух компаниях

hardware

аквариус

импортозамещение

инвестиции

реструктуризация

россия

сбер

сбербанк

сделано в россии

сделка

финансы

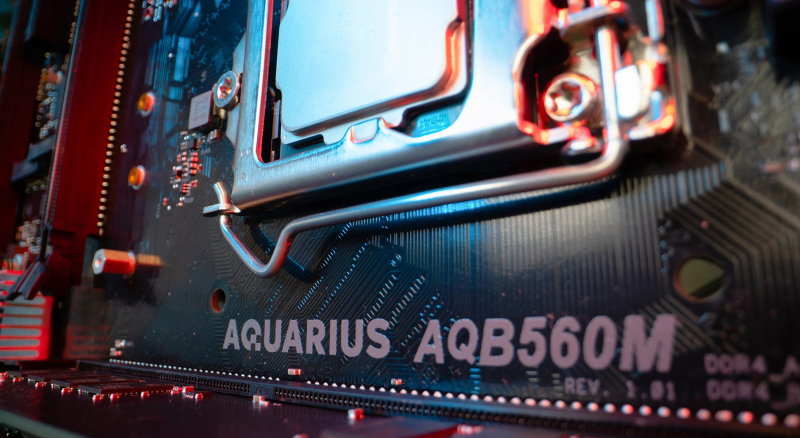

Один из крупнейших российских производителей компьютерной техники, ГК «Аквариус» передал 16 июня в залог структуре «Сбера» — ООО «Сбербанк Инвестиции» — 70-% долю в своём головном юрлице «Ай кью холдинг» (ранее «Смарт Холдинг») и 99,99-% долю в ООО «Аквариус технологии», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакса». Аналитики не исключают, что передача долей может быть частью более широкой сделки со «Сбером», связанной с реструктуризацией или возможным вхождением банка в капитал. В прошлом году «Сбербанк Инвестиции» уже получили 12-% долю в «Аквариусе». В «Аквариусе» пояснили «Коммерсанту», что частичный залог долей отдельных компаний группы является стандартной практикой при корпоративном кредитовании, и это не означает по умолчанию никакой продажи. Представитель ФГ «Финам» отметил, что в российской практике распространены сделки через посредничество банков, когда сначала банк выкупает актив и потом перепродаёт его. Впрочем, эксперты не исключают продажу компании и самому «Сбера», который является крупным потребителем IT-инфраструктуры. Как сообщает источник «Коммерсанта», знакомый с планами компании, у неё высокая долговая нагрузка и ей «не хватает средств на операционную деятельность». По его словам, в связи с этим в «Аквариусе» изначально рассматривали продажу компании новым инвесторам для расчётов с кредиторами либо её переход в управление «Сбера». Возможность проблем не исключил и другой собеседник издания, связавший их это с сокращением госзакупок и ростом ключевой ставки ЦБ. Как утверждает источник «Коммерсанта» на рынке разработчиков электроники, одной из проблем отрасли в целом остаётся «привязка к госзакупкам»: основные процедуры приходятся на начало года, средства поступают неравномерно, а поддерживать производство надо постоянно. По данным «Регблока», задолженность АО «А-холдинг» по кредитам и займам составляла 4,5 млрд руб., кредиторская задолженность ООО «Ай кью холдинг» — 1 млрд руб., что соответствует умеренному уровню. Вместе с тем эксперт ИК «Финам» отметил, что группа компаний может быть уязвима. В начале прошлого года сообщалось, что «Сбербанк» организовал производство собственных серверов. Весной этого года «Сбербанк» инициировал банкротство российского производителя OCP-серверов Gagar>n.

25.06.2025 [15:24], Руслан Авдеев

Гознак построит в Москве ЦОД на 1,5 тыс. стоекНаходящееся в собственности государства АО «Гознак» намерено построить дата-центр на 1,5 тыс. стоек в российской столице. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 — начало 2027 гг., сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу компании. Дополнительно планируются многомиллионные инвестиции в развитие ИИ-технологий. У Гознака есть два дата-центра (5,2-МВт в Москве и 6-МВт Санкт-Петербурге), но свободных стоек почти не осталось. Эти объекты изначально ориентированы на клиентов с особыми требованиями к физическому доступу и безопасности электроснабжения, поэтому быстро расти было проблематично. На сегодня у Гознака имеется около 20 коммерческих клиентов, пользующихся вычислительной инфраструктурой. Новый объект позволит увеличить предложение более чем в два раза, в т.ч. по стойкам, подходящим для выполнение ресурсоёмких ИИ-задач. Это направление развивается активно, но пока только для нужд самой компании. Стратегия развития ИИ в Гознаке предусматривает развитие сервисных приложений типа ПО для протоколирования мероприятий и инструмента для генерации дизайна медальной и ювелирной продукции. По словам компании, проблема в последнем случае в том, что доступные в интернете фотографии не обладают необходимым качеством для обучения модели. Ситуация осложняется тем, что речь идёт о 3D-дизайне для работы с металлом. К концу 2024 года в Гознаке имелось 840 стойко-мест. По этому показателю, по данным iKS-Consulting, компания занимала 1 % от общероссийского рынка дата-центров. Сама компания занимала 16-е место на соответствующем рынке. При этом 1,5 тыс. стойко мест — около 2,4 % от рынка ЦОД Москвы на сегодняшний день. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, 1,5 тыс. мест не помогут справиться с дефицитом мощностей в Москве. Столь небольшие объёмы могут быть проданы ещё до окончания строительства. Сейчас компания предлагает как колокацию, так и облако Goznak.cloud. Компания работает с Росреестром, Минцифры, ФНС и крупными частными игроками, поэтому новыми клиентами могут стать КИИ-предприятия вроде «Росатома», «Ростелекома», «Газпрома» и т.п. Имеются данные и о том, что компания намерена инвестировать 400 млн руб. в развитие ИИ — средства могут потратить как на развитие собственных продуктов и оптимизиацию ЦОД с помощью ИИ, так и на внешние сервисы — генеративный ИИ для государственного сектора или обработку биометрии для финансовых организаций.

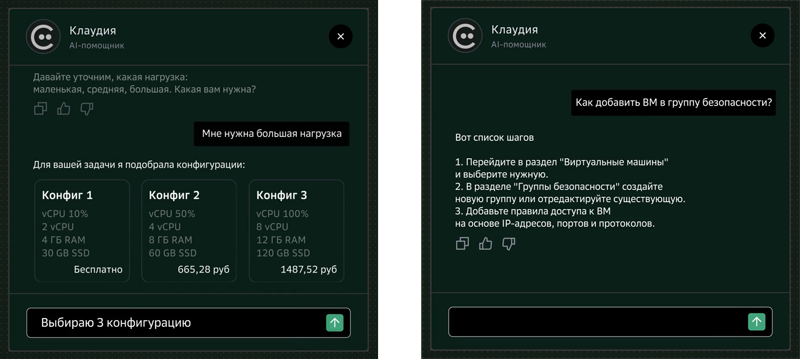

25.06.2025 [15:17], Андрей Крупин

Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктуройПровайдер Cloud.ru анонсировал запуск умного ассистента «Клаудия» в публичном облаке Cloud.ru Evolution. Помощник «Клаудия» построен на базе генеративного искусственного интеллекта и в настоящий момент доступен в режиме Public Preview. Инструмент помогает управлять облачными ресурсами и инфраструктурой, выполняя конкретные действия. С его помощью можно упростить подбор облачных сервисов под задачи пользователя, самостоятельно развернуть виртуальные машины, взаимодействовать с консолью в режиме Co-pilot, а также настроить опции мониторинга и рассылки оповещений. ИИ-ассистент знает все особенности, архитектуру и технические возможности платформы Cloud.ru Evolution. Благодаря ему разработчики стартапов и pet-проектов без глубокого опыта в IT Ops и облачных технологиях, а также администраторы, техлиды, DevOps и SRE-инженеры смогут передать часть рутинных операций искусственному интеллекту, ускорить запуск новых проектов и высвободить время для стратегических и архитектурных задач.

Источник изображений: cloud.ru/ai-assistant В числе основных сценариев применения ИИ-помощника провайдер Cloud.ru перечисляет следующие: создание базовой инфраструктуры в облаке (подбор конфигурации, помощь в создании SSH-ключа и развёртывание виртуальной машины); подбор персонализированных рекомендаций по решениям Cloud.ru Evolution, которые лучше всего соответствуют бизнес-задачам пользователей; визуализация производительности и настройка уведомлений от ресурсов облака Cloud.ru Evolution; подсказки команд для работы в консоли виртуальных машин в режиме Co-pilot; консультирование по техническим вопросам с использованием документации облачных сервисов. «Клаудия» не хранит конфиденциальную информацию и не имеет доступа к учётным данным пользователя.

24.06.2025 [23:29], Владимир Мироненко

Бизнес раскритиковал идею введения платного доступа к госсервисам для юрлицСовет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России и Ассоциация больших данных (Яндекс, VK, Сбер, Газпромбанк, Т-банк, Мегафон, Ростелеком и др.), по данным «Ведомостей», направили в Минцифры письма с замечаниями к проекту по введению платы в размере 4,94 руб. за каждое обращение бизнеса к инфраструктуре электронного правительства (ЭП). Инициатива объясняется значительным ростом трафика, для поддержки которого требуется укреплять инфраструктуру за счёт бюджетных средств — коммерческий трафик к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) составляет порядка 30 млрд запросов в год. В письме предлагается снять проект с рассмотрения и провести его широкое обсуждение с участием профильных объединений. Как утверждают авторы письма, введение платы за использование цифровой инфраструктуры, созданной правительством, противоречит ранее заявленным принципам открытости, межведомственной интеграции и модели «единого окна», и такой шаг может ослабить доверие со стороны бизнеса к цифровым государственным инициативам и затормозить дальнейшее развитие цифровой среды, передают «Ведомости». Так, платный доступ создаст финансовую нагрузку на компании, поскольку автоматическая проверка статуса продавцов через СМЭВ является неотъемлемой частью платформенного комплаенса. В письме подчеркиваются риски для IT-отрасли, прежде всего для разработчиков SaaS, CRM и ERP, логистических и платёжных сервисов, поскольку установление платы за доступ к API может привести к снижению конкурентоспособности российских продуктов. Также в письме отмечено отсутствие прозрачной методики расчёта тарифа и альтернатив доступа к инфраструктуре, подвергнуто критике предложение ввести пени за просрочку оплаты запросов, а также отсутствие дифференциации тарифов, различий в части категорий данных, обязательных и необязательных к получению или проверке бизнесом. Кроме того, в письме отмечено отсутствие планов разработки биллинга, учитывающего качество и скорость предоставления услуги. Совет по электронной коммерции ТПП предложил в документе ввести мораторий на установление платных условий использования государственных ИС для коммерческих организаций, исполняющих требования законодательства, а также провести независимую экспертизу обоснованности указанного тарифа и внести изменения в нормативную базу, чтобы обеспечить безвозмездный доступ к данным для компаний при исполнении предусмотренных законом функций. По словам источника «Ведомостей», инициатива Минцифры связана с реализацией положений антифрод-закона № 41-ФЗ, который требует от кредитных организаций, операторов связи и владельцев агрегаторов взаимодействовать с уполномоченными органами через СМЭВ. И проект закона лишь меняет формат взаимодействия, а не объём или тип запрашиваемых данных.

23.06.2025 [16:14], Руслан Авдеев

3data модернизировала московский ЦОД «М8», добавив мощности для колокейшн-клиентов3data объявила об успешной модернизации дата-центра «М8», находящегося на севере Москвы. Благодаря обновлению инфраструктуры ЦОД увеличилась энергоэффективность площадки — для колокейшн-клиентов высвободилось порядка 15 % дополнительной мощности, сообщает пресс-служба компании. По словам 3data, ЦОД «М8» стал первым объектом в сети компании, прошедшим «глобальную комплексную модернизацию». С момента ввода в эксплуатацию в 2014 году дата-центр отработал более 10 лет без значимых инцидентов. Обновление площадки своевременно, поскольку в Москве наблюдается дефицит свободных мощностей.

Источник изображения: 3data Модернизацию провели в несколько этапов для обеспечения непрерывности работы. На первой стадии внимание уделили системе безопасности проекта — доработали видеонаблюдение и СКУД. На следующем этапе за три дня заменили ИБП, установив три модульных ИБП по 100 кВА компании «ИМПУЛЬС». Во время проведения работ ЦОД обеспечили резервным питанием от дизельного генератора. Дополнительно заменили массивы аккумуляторов B.B.BATTERY и увеличили количество АКБ. В результате время автономной работы оборудования ЦОД выросло до 17 мин.

Источник изображения: 3data В мае 2025 года была модернизирована система кондиционирования: полная замена коснулась фреонопроводов, ресиверов, внешних блоков кондиционеров. Внутренние блоки планируется заменить в ближайшие три-четыре месяца. Предполагается, что такая замена позволит сохранить надёжность и увеличить производительность системы охлаждения. В результате клиенты смогут получить больше мощностей для своего серверного оборудования. Система холодоснабжения Stulz будет заменена на более современный и производительный вариант.

Источник изображения: 3data По словам компании, плановая модернизация объектов позволяет значительно усовершенствовать технические возможности ЦОД с учётом требований времени к отказоустойчивости и плотности размещения оборудования. Сейчас у 3data в России есть сеть из 24 ЦОД уровня Tier III. В ближайшие годы планируется поэтапная модернизация и других её объектов для повышения производительности и эффективности.

20.06.2025 [20:36], Андрей Крупин

«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом

software

базальт спо

импортозамещение

р7-офис

разработка

россети

россия

сделано в россии

сотрудничество

Компании «Базальт СПО», «P7», VK Tech и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках партнёрских договорённостей стороны намерены координировать совместные действия и усилия в сфере информационных технологий, в том числе направленные на продвижение российского программного обеспечения. Ключевой задачей соглашения является импортозамещение ПО, используемого в инфраструктуре и рабочих процессах крупнейшего энергетического холдинга страны. В ходе совместной работы компания «Россети» будет предоставлять информацию о планах перехода на отечественный софт, организовывать тестирование решений на своей инфраструктуре и обеспечивать взаимодействие своих специалистов с партнёрами. «Р7», «Базальт СПО» и VK Tech, в свою очередь, обязуются делиться опытом внедрения ПО, актуального для энергетического холдинга, обеспечивать совместимость разрабатываемых решений, участвовать в совместном тестировании, направлять экспертов в рабочие группы, участвовать в образовательных проектах и оперативно отвечать на запросы.

Источник фото: пресс-служба «Базальт СПО» / basealt.ru «Импортозамещение программного обеспечения остаётся одним из наших приоритетов, — отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко. — Мы объединяем усилия с крупными российскими разработчиками для дальнейшего перехода на отечественные сервисы. Это позволяет нам решать ключевые задачи — снижение импортозависимости и обеспечение информационной безопасности».

20.06.2025 [14:08], Владимир Мироненко

Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПОЕвропейские и американские компании, покинувшие Россию в 2022 году, не следует пускать обратно, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, пишет РБК: «Они ушли, хлопнув дверью, бросив всё: доверия никакого нет». По его словам, есть также вопросы к китайским компаниям, которые хоть и не ушли с российского рынка, но «немножко сдвинулись». Глава «Ростелекома» заявил, что компания вместе с партнёрами по созданию высокотехнологичного оборудования и ПО прошла «тяжелейший путь», но сегодня чувствует себя уверенно: «Да, есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития. Но в целом сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойные продукты». Вместе с тем он отметил, что создаваемые продукты заметно дороже, чем импортные аналоги из-за малых масштабов реализации. Китайские продукты дешевле отечественных даже с учетом сложностей с их импортом. В случае снятия санкций на высокотехнологичный импорт, китайская продукция «просто хлынет» на российский рынок, предупреждает Осеевский. По его словам, рынок высокотехнологичного оборудования разделится на три части: госкомпании или связанные с бюджетными средствами организации, промышленные компании, частный капитал. Последний будет ориентироваться на соотношение цена/качество, из-за чего российским компаниями будет очень сложно работать, поскольку даже до 2022 года китайские компании в рамках глобальной политики на торгах «падали [в цене] на 50–60 %, чтобы выигрывать у американских игроков». Это «надо иметь в виду», несмотря на то что «Китай — наш партнёр и друг», предупредил президент «Ростелекома», добавив, что ситуация в российском ПО более благоприятная, чем с оборудованием.

20.06.2025 [13:46], Руслан Авдеев

«Мегафон» заканчивает строительство 5-МВт ЦОД в НовосибирскеБлизится к финалу строительство дата-центра телеком-оператора «Мегафон» в Новосибирске. Мощность объекта составит 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт. ЦОД включает пять машинных залов, запускать которые оператор намерен поэтапно, сообщает «Коммерсантъ». По словам главы «Мегафона», первый зал рассчитан на 50 стойко-мест. Ранее сообщалось, что в создание дата-центра «Мегафон» рассчитывал вложить 2,1 млрд руб. «Мы завершаем строительство центра обработки данных на площадке промышленно-логистического парка, который станет крупнейшим в восточной части России», — приводит «Коммерсантъ» слова главы компании. По словам министра цифрового развития и связи новосибирской области, проект по строительству дата-центра «Мегафона» в Новосибирске сейчас находится «в активной стадии». Стройка достигла этапа завершения — уже начался монтаж инженерного оборудования.

Источник изображения: Vyacheslav Makushin/unspalsh.com Дополнительно «Мегафон» объявил о соглашении с областным правительством, в рамках которого компания вложит не менее 3 млрд руб. цифровое развитие Новосибирской области. Как сообщает оператор, в ближайшие пять лет сотрудничество будет направлено на развитие телеком-инфраструктуры на территории региона, включая отдалённые и малочисленные населённые пункты. В прошлом году в Новосибирске завершили строительство первой очереди крупнейшего в Сибири коммерческого ЦОД ГК Key Point, анонсированного, как и строительство ЦОД для «Мегафона», в 2023 году. Тогда же было запланировано строительство дата-центра компании «Альфа-финанс». Суммарная стоимость всех трёх проектов оценивалась в 6,4 млрд руб. Всего к 2028 году эксперты прогнозируют утроение мощности коммерческих ЦОД в России. При этом нехватка электроэнергии в привычных для размещения ЦОД локациях приведёт к изменению географии их распределения. Сейчас большая часть из них находится в Московском регионе и центральной России в целом.

18.06.2025 [23:12], Владимир Мироненко

По следам: Роскомнадзор потребует от операторов сведения об оборудовании и маршрутах трафикаРоскомнадзор планирует усилить контроль деятельности операторов, расширив перечень параметров, подлежащих оценке при проведении плановых и неплановых проверок, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект нового проверочного листа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, помимо сведений о наличия лицензий, соблюдении правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам, перечень контрольных вопросов теперь касается технических аспектов работы сетевой инфраструктуры оператора, включая подтверждение того, что весь передаваемый трафик проходит через ТСПУ, к которым должен быть обеспечен доступ Центра мониторинга РКН. Также оператору будет необходимо предоставить сведения об устройствах, которые используются для обработки трафика и как реализовано к ним подключение. Новый перечень также теперь включает вопросы о пользовательском оборудовании и параметрах маршрутизации трафика — о MAC- и IP-адресах, характеристиках оборудования и направлениях маршрутизации трафика. Кроме того, в проекте добавлено требование к операторам по ограничению доступа к конфиденциальной информации подрядных организаций, занимающихся обслуживанием сетевой инфраструктуры. По словам источника «Ведомостей» в крупной IT-компании, проект проверочного листа не вводит новых обязанностей для операторов связи, поскольку все добавленные в него параметры закреплены действующим законодательством. Просто регулятор расширил перечень показателей, которые подлежат проверке при проведении контрольно-надзорных мероприятий. По мнению одного из экспертов, расширение отчётности регулятором может быть направлено на решение двух задач — пресечение преступлений экстремистской направленности и расширение его полномочий в области контроля цифрового пространства. |

|