Лента новостей

|

17.10.2023 [12:01], Сергей Карасёв

Micron выпустила SSD серии 7500: U.3 ёмкостью до 15,36 Тбайт с PCIe 4.0Компания Micron Technology анонсировала SSD серии 7500, предназначенные для использования в ЦОД. Изделия ориентированы на приложения с высокой интенсивностью обработки данных, такие как задачи ИИ, сервисы доставки контента, аналитика в реальном времени, платформы социальных сетей, облачные вычисления и виртуализация. Устройства выполнены в SFF-формате U.3 (обратно совместим с U.2). Это, как утверждается, первые в мире SSD для дата-центров, в составе которых применены 232-слойные чипы флеш-памяти 3D TLC NAND. Задействован интерфейс PCIe 4.0 (спецификация NVMe 2.0b).

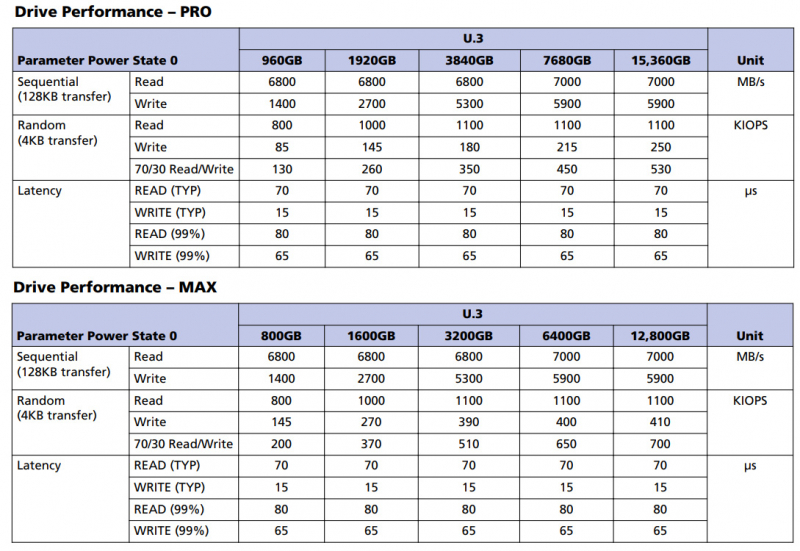

Источник изображений: Micron В семейство вошли накопители 7500 Pro и 7500 Max. В первом случае вместимость составляет 960 Гбайт, а также 1,92, 3,84, 7,68 и 15,36 Тбайт. Во втором случае доступны версии на 800 Гбайт, а также 1,6, 3,2, 6,4 и 12,8 Тбайт. Скорость последовательного чтения информации в зависимости от модификации варьируется от 6800 до 7000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 1400 до 5900 Мбайт/с. Величина IOPS при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт достигает 1 100 000, при произвольной записи — 410 000. Полностью показатели производительности для различных моделей выглядят следующим образом: Габариты SSD составляют 100,45 × 70,10 × 15,00 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C. Говорится о соответствии стандарту Open Compute Project (OCP) 2.0 и о поддержке шифрования AES-256 (опционально). Показатель MTTF достигает 2,5 млн часов. Энергопотребление в активном режиме не превышает 18,3 Вт, в режиме простоя — 5 Вт.

17.10.2023 [11:59], Владимир Мироненко

StormWall: в III квартале главной целью хакеров в России были критически важные отраслиСогласно исследованию аналитического центра StormWall, проведённому в России и других странах, общее число DDoS-атак в России в III квартале 2023 года уменьшилось год к году на 28 %, что объясняется снижением активности в последнее время политически мотивированных хактивистов. Основной целью DDoS-атак хакеров были критически важные отрасли, такие как госсектор (32 % всех атак в России), финансовая отрасль (21 %), транспортная сфера (14 %), то есть злоумышленники стремились причинить наибольший вред экономике страны и создать проблемы для населения, считает StormWall.

Источник изображений: StormWall Также хакеры атаковали российский ретейл (7 % всех атак), сферу развлечений (5 %), энергетический сектор (4 %), нефтяные компании (3 %), производство (2 %) и остальные отрасли (1 %). В связи с концентрацией хактивистов на более важных отраслях, в этом году обошлось без традиционного всплеска атак на ретейл во время подготовки к новому учебному сезону. Сравнивая с прошлым годом, аналитики StormWall отметили снижение DDoS-атак на ключевые отрасли России: на финансовую отрасль — на 38 %, на государственный сектор — на 26 %, на ретейл — на 22 %, на телекомммуникационную сферу — на 18 %, на индустрию развлечений — на 16 %, на сферу образования на — 12 %. Ситуация в мире и России заметно отличаются. По данным StormWall, число DDoS-атак в мире в III квартале 2023 года увеличилось год к году на 43 %. Больше всего атак на планете было зафиксировано на госсектор (26 % от общего числа атак в мире), финансовую сферу (21 %) и сферу развлечений (17 %). Самый значительный рост числа атак наблюдался в государственной сфере (136 %), развлекательной индустрии (117 %) и транспортной сфере (86 %). Финансовые организации подвергались DDoS-атакам больше на 38 %, телеком-сфера — на 32 %. Для организации DDoS-атак злоумышленники в разных странах использовали прогрессивные инструменты. В частности, активно применяли комплексные атаки, а также ботнеты, состоящие из нескольких вредоносных программ. На глобальном уровне отмечен всплеск DDoS-атак на DNS-серверы, вызвавший большие проблемы для компаний: серверы не могли обрабатывать поступающие запросы. Как следствие, у пользователей были проблемы с доступом к сайтам и онлайн-сервисам.

17.10.2023 [11:54], Сергей Карасёв

Российских сотовых операторов и часть СМИ обяжут сформировать ИБ-подразделенияМинцифры России, по информации газеты «Ведомости», разработало новые требования, в соответствии с которыми компании — владельцы средств массовой информации (СМИ), а также операторы сотовой связи и спутникового телевидения обязаны к 1 января 2025 года создать подразделения по информационной безопасности (ИБ). Правила затронут все каналы первого и второго мультиплексов, «Российскую газету», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Всем им придётся перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ), в то время как применение таких решений из недружественных стран будет запрещено.

Источник изображения: pixabay.com Участники рынка подчёркивают, что новые требования частично дублируют положения принятого в мае 2022 года указа №250, который распространяется на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Эти организации обязаны обеспечить определённый стандарт защиты от аварийных ситуаций и попыток и последствий намеренного деструктивного воздействия на них. Но формирование ИБ-подразделения, переход на отечественные СЗИ и соблюдение дополнительных требований обернётся для российских СМИ и операторов большими затратами. В частности, минимальное внутреннее подразделение по ИБ будет состоять из руководителя, специалиста по информбезопасности и специалиста по персональным данным. При этом необходимы высококвалифицированные сотрудники. По оценкам, создание таких подразделений в зависимости от размеров бизнеса и особенностей IT-инфраструктуры потребует инвестиций от 5 млн до 50 млн руб. в год. Что касается обязательного применения российских СЗИ, то с реализацией данного требования могут возникнуть сложности у операторов связи. Такие компании применяют как простые антивирусы и межсетевые экраны, так и более сложные решения, например SOC, DLP и пр. Проблема заключается в сформировавшейся нехватке оборудования и в невозможности обеспечить бесшовный переход с одного продукта на другой.

17.10.2023 [11:52], Сергей Карасёв

Квартальные поставки HDD за год сократились на 18 %Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, оценила расстановку сил на мировом рынке HDD по итогам III квартала 2023 года. Суммарные отгрузки дисков составили 31,30–32,05 млн штук, что на 18,5–16,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на HDD сократился в связи с замедлением развития облачных платформ и снижением инвестиций в развитие IT-инфраструктур. При этом в квартальном исчислении поставки практически не изменились, а суммарная вместимость реализованных за три месяца устройств оказалась на уровне 200 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com В сегменте корпоративных HDD формата SFF/LFF квартальные поставки незначительно уменьшились, оказавшись на отметке 10,5 млн единиц. При этом отгрузки Nearline-изделий за трёхмесячный период упали до чуть менее 9 млн штук, но их общая ёмкость увеличилась на 10 Эбайт — до 136 Эбайт. Поставки LFF-накопителей для ПК и потребительской электроники в III квартале 2023 года остались на уровне чуть более 12 млн единиц. В сегменте SFF-решений для мобильных устройств и электроники зафиксирован небольшой рост — до немногим более 9 млн штук. Seagate является ведущим игроком мирового HDD-рынка с квартальным объёмом поставок около 14,10–14,40 млн дисков: доля компании оказалась на отметке 44,9–45,0 %. На втором месте находится Western Digital с показателями 11,05–11,35 млн единиц и 35,3–35,4 %. Замыкает тройку Toshiba — 6,15–6,30 млн реализованных устройств и доля на уровне 19,6–19,7 %.

16.10.2023 [22:21], Руслан Авдеев

Jtec Industries разработала тележку Server Rack Cart для перемещения полностью укомплектованных OCP-стоекПеремещение серверных стоек вместе с уже смонтированными серверами было бы слишком непростой задачей для грузчиков-людей, но решение есть — как сообщает The Register, на мероприятии Open Compute Summit представлена специальная тележка компании Jtec Industries, предназначенная для перемещения на значительные дистанции полностью укомплектованных стоек. Полностью загруженная стойка стандарта ORV2 или ORV3 весит порядка 1500 кг, поэтому для обычного грузчика безопасно переместить её с места на место непросто. Сама Jtec специализируется на моторизированных тележках, способных аккуратно перемещать объекты на складах, в том числе автономно.

Источник изображения: Jtec Как считают в Jtec, среди гиперскейлеров уже имеется спрос на оборудование для перемещения новых и утилизируемых стоек в больших количествах. И Server Rack Cart вполне способна выполнять подобные миссии — перевозка осуществляется с помощью управляемого оператором или автономного транспортного средства. Поскольку Jtec является одним из партнёров в OCP, гиперскейлерам будет проще доверить своё дорогостоящее во всех отношениях оборудование складским роботам. В процессе транспортировки тележка с помощью специального механизма приподнимает стойку и может свободно перемещать её туда, куда необходимо. В процессе разработки Jtec сотрудничала с одним из разработчиков автономных транспортёров, а также с неназванным гиперскейлером, судя по всему, с Meta✴. Во всяком случае, именно в павильоне последней на OCP Summit можно увидеть оборудование Jtec. Как сообщают в Jtec, прототипы успешно внедрили и теперь они работают в нескольких ЦОД гиперскейлера, но пока продукт ожидает финального тестирования безопасности эксплуатации. Первое внедрение готовых продуктов должно состояться в IV квартале 2023 года.

16.10.2023 [20:22], Сергей Карасёв

Fujitsu полностью свернёт бизнес в РоссииЯпонская корпорация Fujitsu, по сообщению РБК, инициировала процесс полного прекращения деятельности на территории России. Юридическое лицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз», действовавшее на территории РФ, будет ликвидировано в августе 2024 года. Российское юрлицо Fujitsu, сформированное в начале 2000-х годов, на 99 % принадлежит нидерландской структуре Fujitsu Technology Solutions B.V. и на 1 % — немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. В РФ компания поставляла серверы и оборудование корпоративного класса, комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий. В сложившейся геополитической обстановке Fujitsu приостановила отгрузки продукции на российский рынок и предоставление сопутствующих услуг. Однако о полном сворачивании российского бизнеса компания до сих пор не объявляла.

Источник изображения: Fujitsu Впрочем, участники рынка считают, что уход Fujitsu из РФ не окажет значительного влияния на отечественный рынок серверов и СХД. Наиболее значимым эффектом от ухода компании могут стать повышение цен на оборудование бренда и проблемы с гарантией. При этом корпоративные клиенты, использующие решения Fujitsu, смогут перейти на альтернативные системы или наладить поставки оборудования посредством параллельного импорта. Эксперты также говорят, что необходимость закрытия российского подразделения Fujitsu назрела давно — у компании нет производств на территории РФ, поэтому никакого ощутимого негативного эффекта от её ухода не ожидается.

16.10.2023 [19:52], Руслан Авдеев

Малайзия хочет стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии и зазывает операторов ЦОДПоскольку Сингапур перегружен дата-центрами и принимает ограничительные меры для того, чтобы не допустить их бесконтрольного роста, Малайзия решила использовать открывшиеся перспективы. Как сообщает Nikkei Asian Review, страна хочет стать новым IT-хабом для экономики больших данных — инвесторы получат налоговые и другие льготы. Буквально в 30 минутах пути от границы Сингапура в малайзийском Искандар-Путери (штат Джохор) развивается строительство новых дата-центров. В прошлом месяце китайская GDS Holdings уже начала управлять 69,5-МВт объектом — это первый ЦОД компании за пределами Китая. Очередной дата-центр стоимостью $40 млн строит здесь и Equinix, а японская NTT Data запустила уже шестой ЦОД в кампусе около малайзийской столицы.

Источник изображения: Kishor/pixabay.com Строительство в Джохоре стало активно развиваться после того, как Сингапур, сегодня по праву считающийся экспертами одним из крупнейших хабов для ЦОД в Юго-Восточной Азии (ЮВА), ещё в 2019 году ввёл мораторий на строительство новых дата-центров из-за дефицита свободных площадей и электроэнергии. Хотя мораторий уже частично отменили, новые стройки по-прежнему ограничивает дефицит земли, да и её стоимость стала в Сингапуре непомерно высокой. Местный бизнес корит власти за упущенный шанс стать безоговорочным региональным лидером рынка ЦОД. Тем временем спрос на ЦОД в регионе остаётся очень высоким на фоне роста местной экономики, поэтому страны региона всеми силами пытаются привлечь инвестиции в отрасль. Малайзия особенно успешна в этом отношении благодаря относительно недорогой земле и дешёвому электричеству, а также непосредственной близости к Сингапуру. По данным Knight Frank, в прошлом году страна обеспечила приток новых ЦОД совокупной ёмкостью 113 МВт — вчетверо больше, чем Индонезия или Таиланд. С 2022 по 2028 гг. рынок ЦОД в Малайзии вырастет на 72 % до $2,2 млрд, а в ЮВА в целом этот показатель будет на уровне 47 %. Важную роль в этом сыграет политика местных властей, которые запустили схему «ускорения цифровой экосистемы» в рамках реформ 2022 года, отказавшись от налогов на инвестиции провайдеров цифровой инфраструктуры. Власти тесно сотрудничают с государственными энергоснабжающими организациями для стабильного питания ЦОД. В прошлом месяце был представлен «Новый промышленный мастер-план 2030», предусматривающий цифровизацию в качестве одного из важнейших пунктов. К 2025 году власти намерены добиться выручки индустрии ЦОД в объёме около $800 млн. Соседние страны также пытаются привлечь инвестиции в ЦОД на своих территориях в ответ на спрос со стороны сингапурского бизнеса и клиентов из западных стран, желающих держаться подальше от Китая из-за его трений с США. Например, в прошлом году Google анонсировала строительство ЦОД в Малайзии, Таиланде и Новой Зеландии. Таиланд предлагает налоговые льготы сроком на 8 лет, а вьетнамские власти обязали хранить персональные данные жителей на территории страны, что тоже приведёт к росту количества дата-центров. Наконец, новые ЦОД получают инвестиции и на Филиппинах.

16.10.2023 [15:19], Андрей Крупин

70 % использующих ПО SAP российских компаний планируют заменить решения вендора отечественными аналогамиСемьдесят процентов российских предприятий, использующих программное обеспечение SAP, намерены в перспективе заменить решения немецкого производителя импортонезависимыми аналогами. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования компании IBS. Проведённые опросы показали, что в 42 % организаций уже запущен процесс миграции на отечественные продукты, в то время как 28 % только изучают возможные альтернативы. Ещё треть участников опроса пока не готова отказаться от развёрнутого в корпоративной инфраструктуре софта SAP.

Источник изображения: SAP Представители бизнеса отметили, что после прекращения поддержки систем зарубежными вендорами столкнулись с непониманием, чем заменить иностранное ПО (66 %), и ощутили проблему с обновлениями (19 %). При этом 63 % опрошенных организаций удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. В частности, если раньше поддержкой от производителей софта пользовались 47 % клиентов (ещё 32 % прибегали к помощи сервисных IT-компаний, а 21 % имели собственные группы поддержки), то на данный момент 65 % заказчиков перешли на поддержку систем аутсорсинговыми фирмами, а 35 % решают эту задачу собственными силами. «Несмотря на возросшую потребность в переходе с систем иностранных вендоров на импортонезависимые решения, часть компаний не готовы отказаться от решений SAP, поскольку их внедрение потребовало от заказчиков существенных затрат. Именно такие клиенты обеспечивают рост спроса на поддержку, который мы начали ощущать ещё в начале 2023 года. Примечательно, что 56 % респондентов отметили сокращение затрат на поддержку информационных систем. В первую очередь это связано с тем, что раньше заказчикам приходилось ежегодно платить десятки, а иногда и сотни миллионов рублей вендорам. После того как они покинули страну, лицензионные договоры перестали действовать. А поддержка у сервисных IT-компаний строится по другому принципу, что позволяет сократить издержки на аутсорсинг», — комментирует руководитель дирекции продаж IBS Василий Саутин. Компания SAP объявила о прекращении поддержки своих систем на территории России в начале сентября 2023 года. При этом о решении покинуть территорию страны вендор заявлял ещё в марте 2022 года. Частично или полностью покинули отечественный рынок также Oracle, Microsoft, Atlassian и другие.

16.10.2023 [14:00], Сергей Карасёв

Российские банки импортозаместили больше половины оборудования, но кое-где поменялись лишь шильдикиРоссийским банкам, по сообщению газеты «Коммерсантъ», в сложившейся геополитической обстановке удалось импортозаместить более половины оборудования, включая серверы и решения для дата-центров. Однако в некоторых случаях, как отмечается, эти изменения носят лишь формальный характер. Программу импортозамещения реализуют прежде всего крупные банки: у них доля отечественной техники достигает 60 %. В то же время организации второго и третьего уровней серьезно отстают. В частности, банки среднего размера импортозаместили примерно 40 % оборудования, а небольшие кредитные организации — только 15 %. Последние планируют закупки в рамках импортозамещения инфраструктуры на IV квартал 2023 года или на 2024 год.

Источник изображения: Ростелеком-ЦОД По оценкам, доля отечественных серверов и техники для ЦОД в сегменте крупных банков достигла 70 %, у организаций среднего размера — 45 %. Небольшие финансовые структуры только начинают реализацию соответствующих инициатив с показателем на уровне 20 %. Сетевое оборудование крупные банки импортозаместили на 60 %, средние — на 35 %, небольшие — на 15 %. Однако, говорят участники рынка, в случае рабочих станций в большинстве случаев устройства «стали российскими путем перевинчивания шильдиков». По сути, это китайская продукция с российскими наклейками и отечественной маркировкой. Такие системы могут создаваться в РФ методом «отвёрточной сборки». Что касается серверов и сетевого оборудования, то его купить по запчастям и собрать в России довольно проблематично, поскольку существует большой риск несовместимости.

16.10.2023 [13:15], Сергей Карасёв

Почти треть персональных данных из ГИС утекает по вине сотрудников госучрежденийБольшинство утечек персональных данных из государственных информационных систем (ГИС) связано с неосмотрительностью самих граждан, которым принадлежат эти сведения: если в 2022 году на такие инциденты приходилось 43,6 % случаев, то в 2023-м — 38,6 %. Об этом, как сообщает газета «Ведомости», говорится в исследовании российской компании «СёрчИнформ». В опросе приняли участие 1300 сотрудников госучреждений. К персональным данным аналитики относят ФИО и сведения из различных документов, удостоверяющих личность и статус человека, а также информацию из электронных аккаунтов, факты о состоянии здоровья и личные убеждения/предпочтения, используя которые можно установить личность.

Источник изображения: pixabay.com Одной из основных причин утечек респонденты называют внешние атаки на ГИС, но доля таких случаев в общем объёме инцидентов сокращается. Если в 2022 году показатель равнялся 32,7 %, то в текущем году он снизился до 31 %. Вместе с тем, выросла доля тех, кто считает главной причиной утечек действия сотрудников госучреждений: значение достигло 30,04 % против 20 % в прошлом году. Среди основных видов утечек (возможен выбор нескольких вариантов) опрошенные называют вирусные угрозы (56,3 %), методы социальной инженерии (25 %), внешние кибератаки (23,8 %), случайные утечки (18,8 %), уничтожение/порчу данных/кибервандализм (8,3 %), умышленное хищение данных инсайдерами (5,9 %) и хищение или порчу аппаратных носителей информации (5,3 %). Количество утёкших персональных данных в 2023 году удвоилось по сравнению с 2022-м, а объём вырос как минимум в три раза — с 1 Тбайт в конце 2022-го до 3 Тбайт к октябрю 2023 года. Виновниками инсайдерских инцидентов более половины (50,7 %) респондентов считают сотрудников младшей группы специальностей. Ключевыми каналами утечек (возможен выбор нескольких вариантов) участники исследования называют интернет-ресурсы, такие как облачные хранилища, файлообменные сервисы и социальные сети (80,3 %), мессенджеры (55,2 %), электронную почту (50,4 %), съёмные носители (36,04 %) и бумажные документы (24,1 %). |

|