Материалы по тегу: разработка

|

26.11.2023 [02:16], Владимир Мироненко

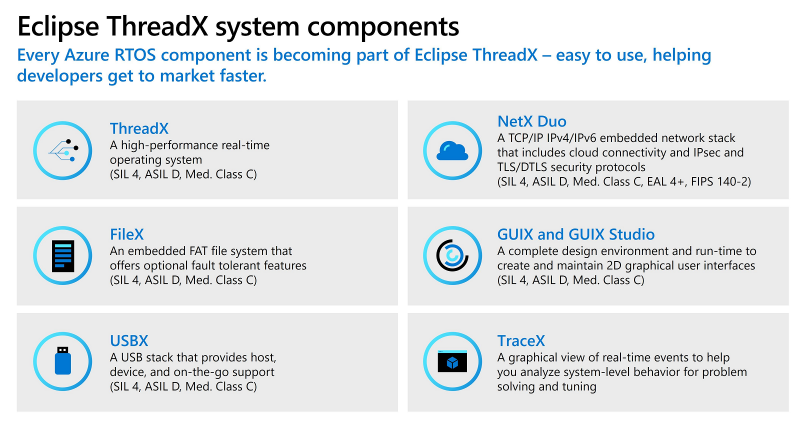

Платформа Microsoft Azure RTOS стала открытой и перешла под эгиду Eclipse FoundationMicrosoft объявила, что набор средств разработки встраиваемых решений Azure RTOS, включающий операционную систему реального времени (ОСРВ) ThreadX, был переведён в категорию решений с открытым исходным кодом под именем Eclipse ThreadX и теперь будет развиваться под эгидой организации Eclipse Foundation. В Eclipse Foundation заявили, что новый проект — «именно то, в чём очень давно нуждался сильно фрагментированный рынок встраиваемого ПО». ThreadX станет первой в мире open source ОСРВ, которая:

Отмечается, что в настоящее время нет аналогичных ОСРВ с открытым исходным кодом, имеющих подобную сертификацию и перечисленные преимущества. Проект Eclipse ThreadX станет доступен в I квартале 2024 года и будет включать ThreadX, NetX Duo, FileX, GUIX, USBX, LevelX, а также соответствующие инструменты и документацию. Microsoft предоставит проекту самые последние сертификаты, чтобы обеспечить непрерывность выпуска сертифицированных релизов. Фонд Eclipse Foundation объявил о создании группы, занимающейся разработкой модели устойчивого финансирования ThreadX, которую согласились поддержать AMD, Cypherbridge, Microsoft, NXP, PX5, Renesas, ST Microelectronics, Silicon Labs и Witekio (Avnet).

21.10.2023 [01:01], Алексей Степин

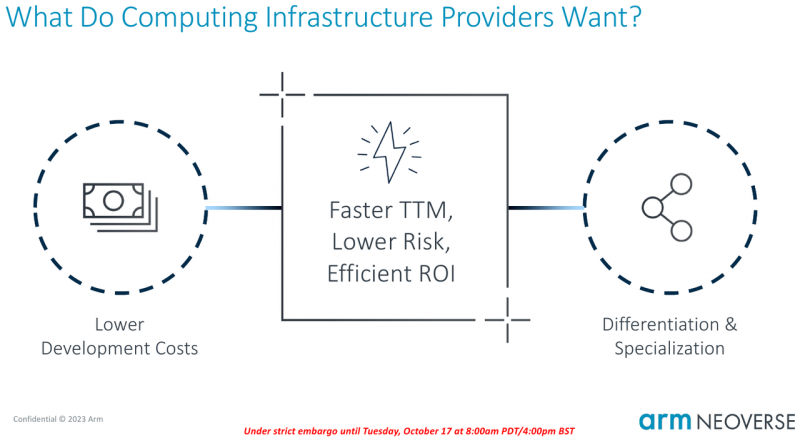

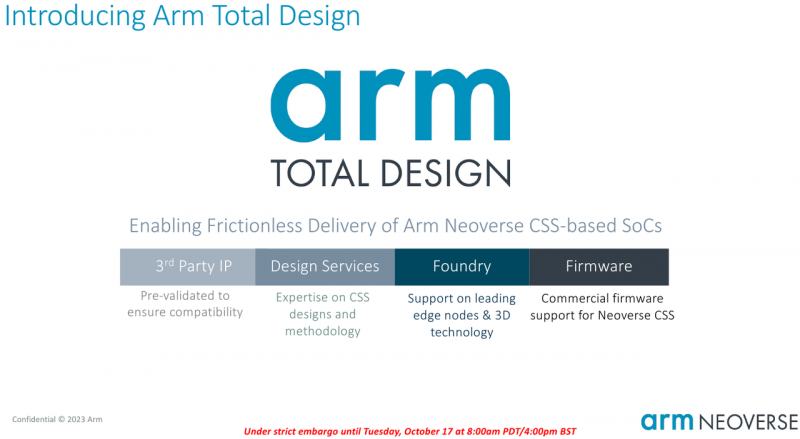

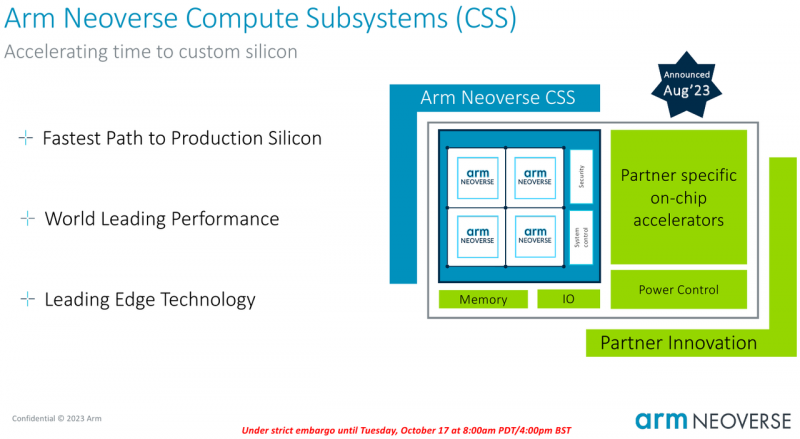

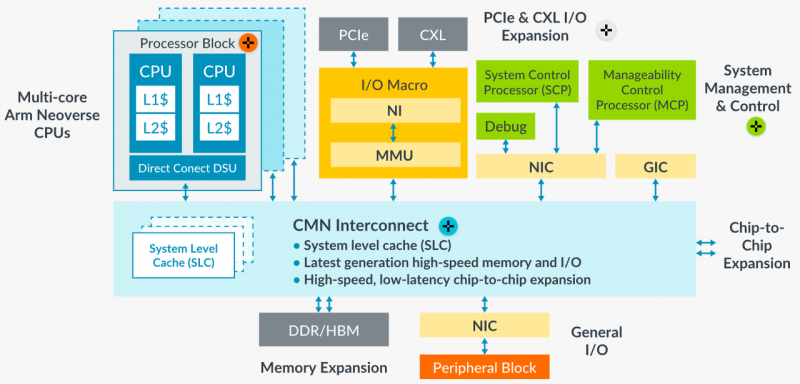

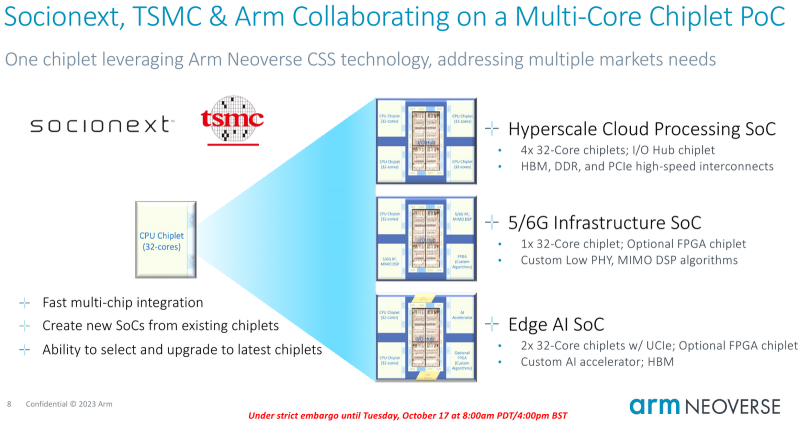

Собери сам: Arm открывает эру кастомных серверных процессоров инициативой Total DesignСегодня на наших глазах в мире процессоростроения происходит серьёзная смена парадигм: от унифицированных архитектур общего назначения и монолитных решений разработчики уходят в сторону модульности и активного использования специфических аппаратных ускорителей. Разумеется Arm не осталась в стороне — на мероприятии 2023 OCP Global Summit компания рассказала о новой инициативе Arm Total Design. Эта инициатива должна помочь как создателям новых процессоров за счёт ускорения процесса разработки и снижения его стоимости, так и владельцам крупных вычислительных инфраструктур. Последние всё больше склоняются к специализации и дифференциации в процессорных архитектурах новых поколений, но ожидают также энергоэффективности, дружественности к экологии и как можно более низкой совокупной стоимости владения. В основе инициативы Arm лежит анонсированная ещё в августе на HotChips 2023 процессорная платформа Arm Neoverse Compute Subsystem (CSS). Neoverse CSS N2 (Genesis) представляет собой готовый набор IP-решений Arm, включающий в себя процессорные ядра, внутреннюю систему интерконнекта, подсистемы памяти, ввода-вывода, управлениям питанием, но оставляющий место для интеграции партнёрских разработок — различных движков, ускорителей и т.п. По сути, речь идёт о почти готовых процессорах, не требующих длительной разработки процессорной части с нуля и всех связанных с этим процессом действий — верификации, тестирования на FPGA, валидации дизайна и многого другого. По словам Arm такой подход позволяет сэкономить разработчикам до 80 человеко-лет труда инженеров. Дизайн Neoverse CSS N2 довольно гибок: финальный процессор может включать в себя от 24 до 64 ядер Arm, работающих в частотном диапазоне 2,1–3,6 ГГц. Предусмотрено по 64 Кбайт кеша инструкций и данных, а вот объёмы кешей L2 и L3 настраиваются и могут достигать 1 и 64 Мбайт соответственно. Ядра реализуют набор инструкций Arm v9 и содержат по два 128-битных векторных блока SVE2. Имеется поддержка инструкций, характерных для ИИ-задач и криптографиии. Подсистема памяти может иметь до 8 каналов DDR5, а возможности ввода-вывода включают в себя 4 блока по 16 линий PCIe или CXL. Также возможно объединение двух чипов CSS N2 в едином корпусе, что даёт до 128 ядер на чип. В качестве внутреннего интерконнекта используется меш-сеть Neoverse CMN-700. В дизайне Neoverse CSS N2 имеются и вспомогательные ядра Cortex-M7. Они работают в составе блоков System Control Processor (SCP) и Management Control Processor (MCP), то есть управляют работой основного вычислительного массива, в том числе отвечая за его питание и тактовые частоты. Инициатива Arm Total Design расширяет рамки Neoverse Compute Subsystem: речь идёт о создании полноценной экосистемы, обеспечивающей эффективную коммуникацию между партнёрами программы Neoverse CSS и предоставление им полноценного IP-инструментария и EDA, созданных при участии Cadence, Rambus, Synopsys и др. Также подразумевается поддержка ведущих производителей «кремния» и разработчиков прошивок, в частности, AMI. В число участников проекта уже вошли такие компании, как ADTechnology, Alphawave Semi, Broadcom, Capgemini, Faraday, Socionext и Sondrel. Ожидается поддержка от Intel Foundry Services и TSMC, позволяющая говорить об эффективной реализации необходимых для мультичиповых решений технологий AMBA CHI C2C и UCIe. Будучи объединённым под одной крышей инициативы Arm Total Design, такой конгломерат ведущих разработчиков и производителей микроэлектроники и системного ПО для него, сможет в кратчайшие сроки не просто создавать новые процессоры, но и гибко отвечать на вызовы рынка ЦОД и HPC, наделяя чипы поддержкой востребованных технологий и ускорителей. В качестве примера можно привести совместный проект Arm, Socionext и TSMC, в рамках которого ведётся разработка универсального чиплетного процессора, который в различных вариантах компоновки будет востребован гиперскейлерами, поставщиками инфраструктуры 5G/6G и разработчиками периферийных ИИ-систем.

17.03.2023 [14:10], Сергей Карасёв

Разработчики Linux отказались принимать апдейты от «Байкал Электроникс»Сообщество разработчиков ядра Linux отказалось принимать от российской компании «Байкал Электроникс» патчи для ядра. О запрете, как отмечает ресурс Phoronix, сообщил Якуб Кичиньский (Jakub Kicinski), занимающийся поддержкой сетевой подсистемы Linux. «Нам некомфортно принимать патчи от вашей организации или обновления, связанные с произведённым вами оборудованием», — заявил господин Кичиньский в переписке с Сергеем Сёминым, сотрудником «Байкал Электроникс». Дело в том, что российский разработчик процессоров и SoC с архитектурами MIPS и Arm находится под европейскими и американскими санкциями. В этой связи Якуб Кичиньский посоветовал «Байкал Электроникс» воздержаться от внесения изменений в сетевую подсистему ядра Linux «до дальнейшего уведомления». Отметим, что именно благодаря «Байкал Электроникс» в ядре Linux появилась полноценная поддержка Warrior P5600 — именно это решение лежит в основе чипа «Байкал-Т1».

Источник изображения: «Байкал Электроникс» Как уточняет Phoronix, отказ принимать патчи последовал после того, как «Байкал Электроникс» предложила ряд исправлений для сетевого драйвера STMMAC. Он предназначен для Ethernet-контроллеров Synopsys, которые используются в решениях российской компании. «Серия исправлений, о которой идёт речь, не относится непосредственно к решениям "Байкал Электроникс", а представляет собой всего лишь исправления для сетевого драйвера Synopsys, используемого несколькими различными аппаратными платформами/организациями», — подчёркивается в публикации.

29.10.2021 [02:28], Игорь Осколков

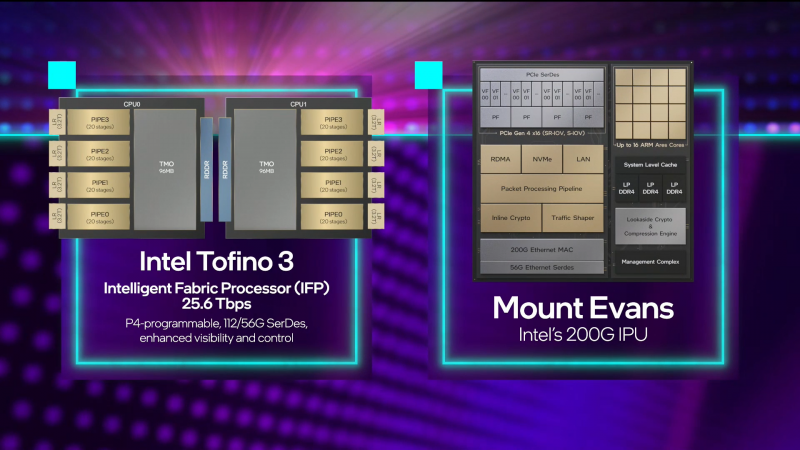

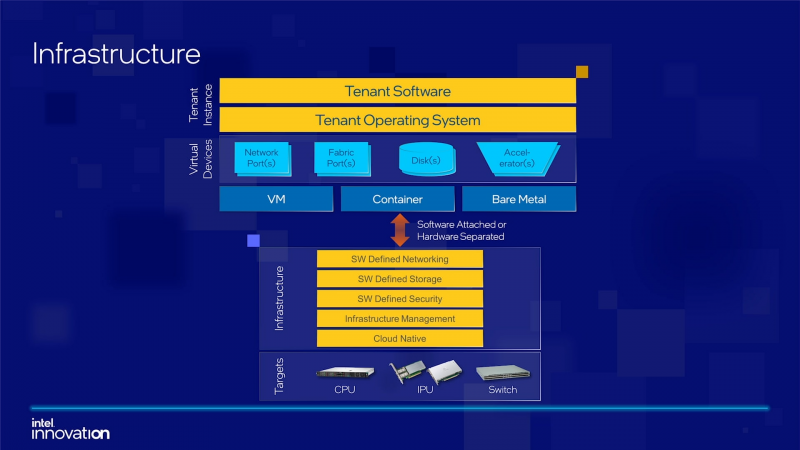

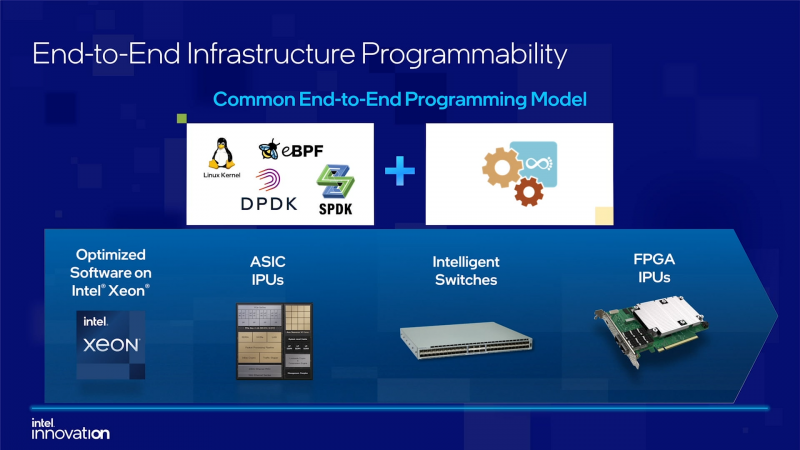

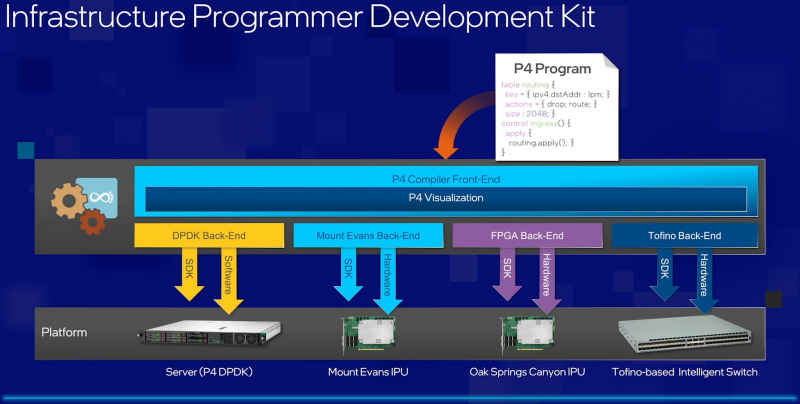

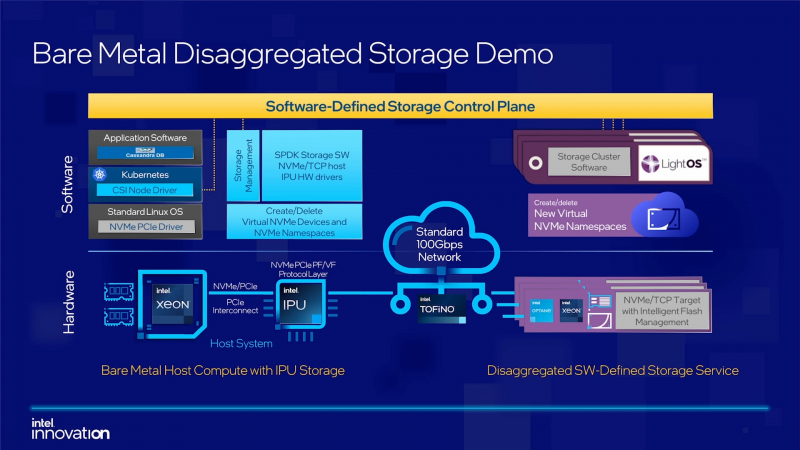

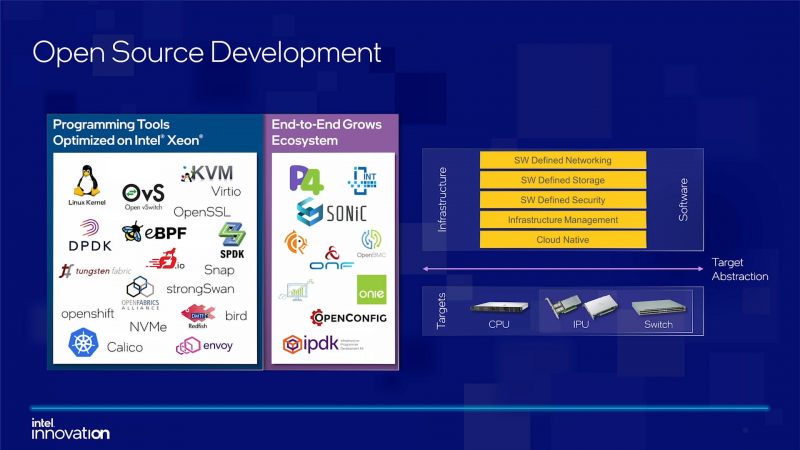

Intel объявила о совместной работе с Google над IPU Mount Evans и анонсировала IPDKIntel в рамках мероприятия Innovation раскрыла имя партнёра по разработке IPU Mount Evans — им оказалась компания Google. Впрочем, это не означает, что новинки будут доступны только ей и окажутся оптимизированы только под её задачи. IPU хоть и ориентированы в первую очередь на гиперскейлеров (среди возможных заказчиков называют и Facebook✴), но, по мнению Intel, будут интересны и менее крупным игрокам. Более того, было, наконец, прямо сказано, что ведётся работа и над Project Monterey от VMware. Как пояснил Гвидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), технический директор подразделения Data Platforms Group Intel, название IPU (Infrastructure Processing Unit) было выбрано в противовес всё ещё относительно новому, но более привычному термину DPU (Data Processing Unit) именно потому, что IPU охватывает более широкий спектр задач по работе именно с инфраструктурой, а не только c данными. Справедливости ради отметим, что и сами DPU, поначалу чаще ориентированные именно на ускорение работы с СХД и устранению узких мест в передаче данных, уже расширили свою функциональность и практически являются IPU именно в терминологии Intel — этот класс сопроцессоров независим от хост-системы и занимается обслуживанием инфраструктуры, включая работу с сетью и хранилищем, изоляцию и телеметрию, управление нагрузками и т.д. У Intel достаточно богатый опыт работы по сетевому направлению с гиперскейлерами. По словам Аппенцеллера, семь из восьми крупнейших компаний этого класса используют решения Intel во всей или хотя бы в некоторых частях своей инфраструктуры. Так, Microsoft, Baidu и JD полагаются на SmartNIC на базе FPGA. Партнёрство же с Google будет выгодно для обеих компаний. Intel получит заказы, а Google, наконец, обретёт то, что давно есть у Amazon — аналог Nitro. На масштабе в миллионы серверов это очень важно. Однако IPU (как аппаратные устройства) — только часть общей картины. Для полноты не хватает как минимум ещё двух компонентов: программного стека и сопутствующей инфраструктуру. Tofino-3 — анонсированный ранее чип или, как его называет сама Intel, Intelligent Fabric Processor — не только поддерживает коммутацию на скорости 25,6 Тбит/с с параллельным сбором телеметрии, но и является полностью P4-программируемым. А это позволяет организовать сквозные мониторинг, управление и оптимизацию трафика для конкретных задач. Или, иными словам, IPU и подходящие коммутаторы позволяют сделать всю инфраструктуру практически полностью программно определяемой, но с аппаратной разгрузкой части функций и близкой к bare metal итоговой производительностью. Правда, в качестве демо Intel опять же приводит «классические» примеры с СХД и Open vSwitch, а также сценарии глубокого мониторинга производительности и быстрого поиска проблемных мест в сети. Но этим потенциальные возможности не ограничиваются. Более того, со стороны ПО и средств разработки жёсткой привязки именно к «железу» Intel нет. Компания представила open source фреймворк IPDK (Infrastructure Programmer Development Kit) для упрощения переноса и, что важно, оптимизации наиболее тяжёлых или нетривиально реализуемых функций ПО на SmartNIC (с FPGA или иной программируемой логикой), IPU/DPU, коммутаторы или CPU. IPDK дополняет уже имеющиеся решения вроде DPDK, SPDK и т.д. возможностями работы с P4.

21.12.2020 [18:41], Алексей Степин

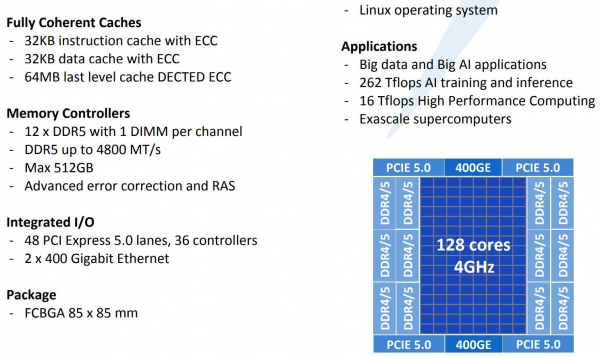

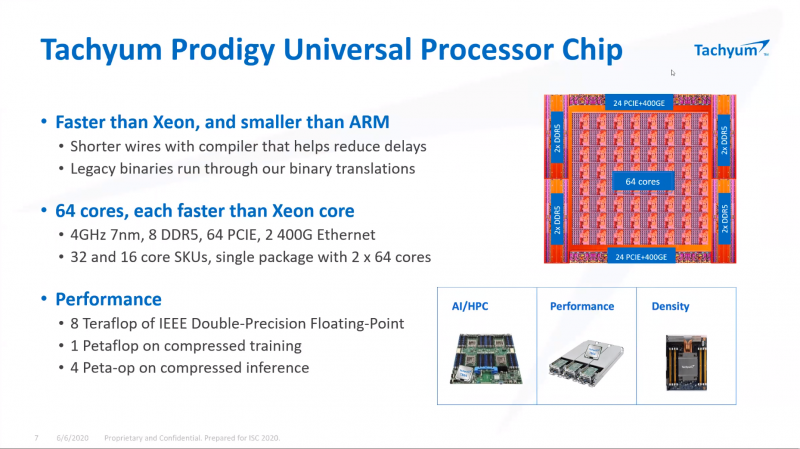

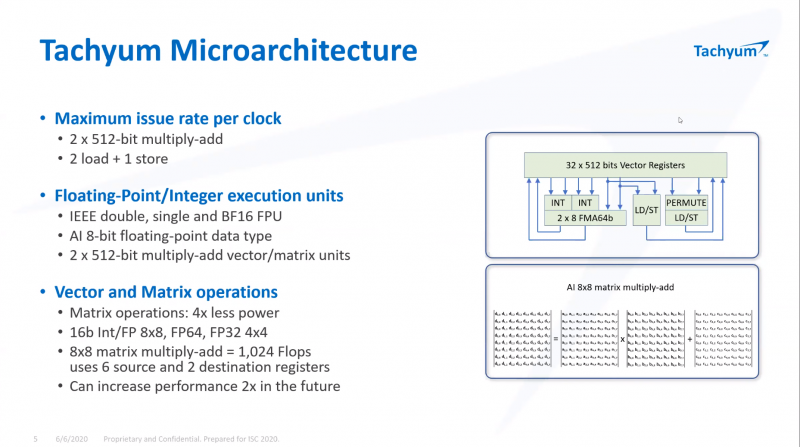

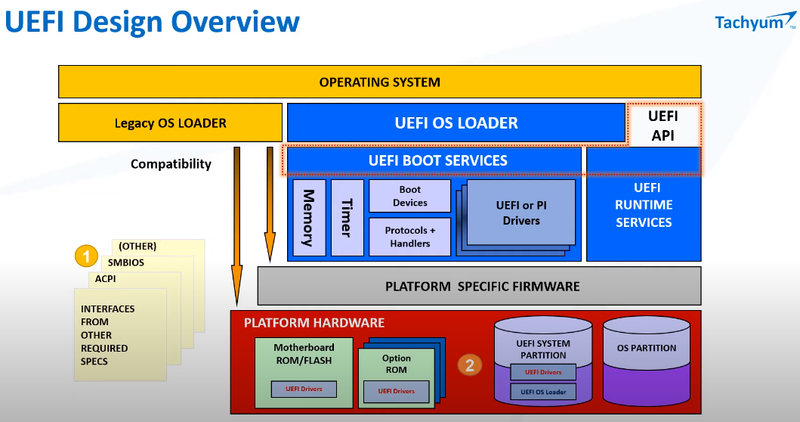

128-ядерные супепроцессоры Tachyum Prodigy стали на шаг ближе к реальностиЛетом уходящего года компания Tachyum объявила о том, что собирается отправить Xeon «на свалку истории». Сделать это должен 128-ядерный процессор нового поколения Prodigy. Хотя массово он пока не производится, компания продолжает активно работать над проектом и совсем недавно объявила начало предзаказов на эмуляторы нового процессора, как программные, так и базирующиеся на ПЛИС. Также она продемонстрировала рабочий UEFI для будущих CPU.  Молодая словацкая компания замахнулась на многое. Её процессор должен получить до 128 ядер, работающих на частоте до 4 ГГц. Чтобы «накормить» его данными, предусмотрен 12-канальный контроллер памяти DDR5. С периферией Prodigy будет общаться посредством 48 линий PCIe 5.0, но также получит и два контроллера Ethernet класса 400G. Характеристики весьма впечатляют.  Разработчики заявляют, что Prodigy найдёт своё место в системах класса Big Data и мощных системах машинного обучения. Если верить Tachyum, производительность разрабатываемого процессора должна достигнуть 16 и 8 Тфлопс на классичесих вычислениях FP32/FP64. В режиме машинного обучения и инференса возможности новой архитектуры выглядят ещё внушительнее, поскольку речь идёт о цифре 262 Тфлопс.  Столь громкие анонсы в истории вычислительной техники часто заканчивались «на бумаге», но Tachyum действительно работает над реализацией Prodigy. Как это обычно бывает, новая процессорная архитектура отрабатывается разработчиками с помощью эмуляции — как чисто программной, так и базирующейся на мощных ПЛИС. Это позволяет понять возможности и особенности поведения архитектуры, пусть и работающей с меньшей производительностью.  В начале декабря Tachyum объявила об открытии предзаказов на ПЛИС-эмулятор Prodigy, позволяющий начать разработку программного обеспечения для будущих систем на базе нового процессора уже сейчас. Поставки должны начаться в первом квартале 2021 года. В середине месяца Tachyum анонсировала и возможность заказа программного эмулятора Prodigy. Главная ценность такого эмулятора — более низкая стоимость в сравнении с вариантом на базе ПЛИС. Любой процессор неработоспособен без сопутствующего системного программного обеспечения — BIOS или, что сейчас встречается намного чаще, UEFI. В начале месяца Tachyum объявила о том, что передаст OEM и ODM-партнёрам UEFI, разработанное для новой архитектуры. При этом ПО будет поставляться не только в бинарном виде, разработчики получат и исходные коды.  К настоящему времени, таким образом, компания предлагает программные и ПЛИС-эмуляторы нового процессора, и сопутствующее программное обеспечение. К чести Tachym, разработан не только UEFI — имеется и ядро Linux с поддержкой новой архитектуры, набор средств разработки, включая компиляторы (в том числе, для ИИ-задач) и отладчики кода. Успешно продемонстрирована возможность работы на Prodigy бинарного кода, созданного для архитектур x86, ARM и RISC-V. Первые чипы Prodigy должны появиться уже в следующем году. Если запуск будет успешным, Tachym может сильно изменить привычную картину мира в сфере HPC и ИИ, ведь новая архитектура обещает быть производительнее классических Xeon и EPYC при на порядок более низком энергопотреблении, втрое более низкой стоимостью в пересчёте на MIPS, и вчетверо более низкой стоимостью владения. Более того, Prodigy угрожает даже ускорителям, обеспечивая сравнимый или более высокий уровень производительности в задачах, где последние традиционно сильны, например, в системах машинного обучения. Остаётся лишь пожелать Tachyum удачи в столь смелом начинании. |

|