Материалы по тегу: сервер

|

03.03.2024 [00:53], Сергей Карасёв

Lenovo начнёт продавать восстановленные ПК и серверыКомпания Lenovo, по сообщению ресурса The Register, займётся официальными продажами бывших в эксплуатации компьютеров и серверов. Новая инициатива получила название Lenovo Certified Refurbished: ожидается, что она поможет клиентам сэкономить на приобретении оборудования, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Перед повторным поступлением в продажу все устройства будут проходить процедуру восстановления и ремонта. Она предусматривает удаление данных, замену и обновление компонентов, где это необходимо. После этого будет выполняться тщательное тестирование на соответствие «высоким стандартам качества и функциональности». Говорится, что для программы Lenovo Certified Refurbished будут отбираться только «лучшие в своём классе» ПК и серверы Lenovo. Компания предоставит на них стандартную годовую гарантию с возможностью продления до трёх лет. Все ПК поддерживают работу с Windows 11. Когда это возможно, Lenovo будет применять оригинальную упаковку (с маркировкой о восстановлении), что позволит сократить объёмы отходов. Для серверов предусмотрены три уровня оценки качества восстановленного оборудования: «Премиальный» (Premium), «Отличный» (Excellent) и «Хороший» (Good). Во всех случаях речь идёт о полностью функциональных устройствах. При этом в первом случае практически отсутствуют косметические дефекты, во втором — имеются незначительные следы эксплуатации, а в третьем — присутствуют заметные косметические недостатки. Компания называет несколько ключевых преимуществ программы Lenovo Certified Refurbished. Среди них — возможность управления углеродным следом в сегменте IT, продление жизненного цикла оборудования, сокращение электронных отходов и содействие сохранению ресурсов, экономия затрат и снижение общей стоимости владения. Ожидается, что продавать сертифицированное восстановленное оборудование смогут только сама компания Lenovo и аккредитованные партнёры. Программа первоначально будет запущена в Великобритании, Дании, Франции и Германии, а позднее планируется её глобальное внедрение.

01.03.2024 [13:22], Сергей Карасёв

MiTAC представила серверы с процессорами Intel Xeon Emerald Rapids, ускорителями Intel Max и FlexКомпания MiTAC Computing Technology, выкупившая бизнес Intel по производству серверов, анонсировала серверы, выполненные на новейшей аппаратной платформе Intel Xeon Emerald Rapids. В оснащение систем, оптимизированных для HPC-задач и приложений ИИ, входят ускорители серий Intel Max и Intel Flex. Одна из новинок — сервер M50FCP2UR208 в форм-факторе 2U (ранее Intel Fox Creek Pass). Он допускает установку двух ускорителей Intel Data Center GPU Max 1100 (Ponte Vecchio) или четырёх изделий Intel Data Center GPU Flex 140/170 (Arctic Sound-M). Возможно использование чипов Xeon Emerald Rapids с показателем TDP до 350 Вт. Предусмотрены 32 слота для модулей DDR5 суммарным объёмом до 12 Тбайт. Кроме того, есть разъёмы PCIe 5.0 в различных конфигурациях (в зависимости от модификации), десять SATA-портов, слот OCP 3.0 и пять портов USB. Мощность блока питания достигает 2100 Вт. Имеются отсеки для 24 SSD типоразмера SFF. Допускается организация массивов RAID 0/1/5/10. Габариты сервера составляют 770 × 438 × 87 мм. Кроме того, дебютировали системы D50DNP1MFALLC и D50DNP2MFALAC (ранее Intel Denali Pass). Первая рассчитана на четыре ускорителя Intel Data Center GPU Max 1550 (Ponte Vecchio), вторая — на четыре карты Intel Data Center GPU Max 1100. Используется форм-фактор 2U4N — 2U-корпус с четырьмя узлами. В зависимости от варианта исполнения задействовано воздушное или жидкостное охлаждение. Говорится о поддержке оперативной памяти стандарта DDR5 (16 слотов; до 2 Тбайт) и высокопроизводительных сетевых карт, в том числе с пропускной способностью до 400 Гбит/с. Среди прочего упомянута поддержка Intel Dynamic Load Balancer, Intel QAT, Intel DSA и Intel IAA. Обе модели получили два коннектора M.2 для SSD, а вариант D50DNP2MFALAC также снабжён двумя фронтальными SFF-отсеками.

29.02.2024 [14:13], Сергей Карасёв

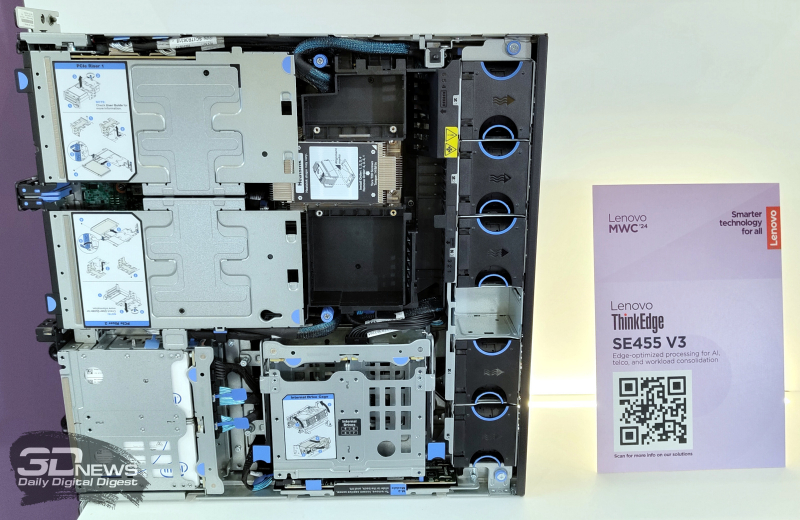

Lenovo представила обновлённые серверы ThinkEdge для ИИ-задач и периферийных вычисленийКомпания Lenovo на выставке MWC 2024 анонсировала новые серверы, предназначенные для решения ИИ-задач и организации периферийных вычислений. Демонстрируются модели ThinkEdge SE455 V3, ThinkEdge SE350 V2 и ThinkEdge SE360 V2. Первая из перечисленных новинок построена на платформе AMD EPYC 8004 Siena с возможностью установки одного процессора с показателем TDP до 225 Вт. Устройство выполнено в формате 2U с глубиной 438 мм. Есть шесть слотов для модулей DDR5-4800, по четыре внешних и внутренних отсека для накопителей SFF (SATA или NVMe). Доступны до шести слотов PCIe — 2 × PCIe 5.0 x16 и 4 × PCIe 4.0 x8. Предусмотрены также два коннектора для SSD типоразмера M.2. Серверы ThinkEdge SE350 V2 и ThinkEdge SE360 V2 выполнены в формате 1U и 2U соответственно. Они рассчитаны на установку одного процессора Intel Xeon D-2700 с TDP до 100 Вт. Первая из этих моделей позволяет задействовать до четырёх SFF-накопителей NVMe/SATA толщиной 7 мм и два SFF-устройства NVMe толщиной 15 мм. Слоты расширения PCIe не предусмотрены. Второй сервер может быть оборудован двум SFF-накопителями NVMe/SATA толщиной 7 мм и восемью устройствами M.2 2280/22110 (NVMe). Имеются два слота PCIe 4.0 x16. Представлены также компьютеры небольшого форм-фактора ThinkEdge SE10 и ThinkEdge SE30 для промышленной автоматизации, IoT-приложений и пр. Эти устройства оснащаются процессорами Intel — вплоть до Atom x6425RE и Core i5-1145GRE соответственно. Первый из этих компьютеров может быть оснащён одним накопителем M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт, второй — двумя. Ребристая поверхность корпуса выполняет функции радиатора для отвода тепла.

29.02.2024 [12:59], Сергей Карасёв

Iceotope, SK Telecom и SK Enmove разработают новую СЖО для ИИ и на базе ИИКорейская телекоммуникационная компания SK Telecom (SKT), фирма Iceotope и разработчик смазочных материалов SK Enmove, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, займутся созданием систем жидкостного охлаждения (СЖО) нового поколения для дата-центров, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. Говорится, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью внедрения технологии прецизионного жидкостного охлаждения (Precision Liquid Cooling, PLC). В рамках проекта планируется применять специальные жидкости SK Enmove и испытательный стенд SKT. Утверждается, что система PLC обеспечивает высокую эффективность отвода тепла от серверных компонентов и экономию энергии по сравнению с альтернативными решениями. В рамках соглашения SKT разработает интегрированный блок распределения охлаждающей жидкости (CDU) для использования в составе СЖО разных типов. В этом проекте примут участие специалисты Iceotope. В перспективе новое изделие, как ожидается, найдёт применение в ЦОД, поддерживающих работу ИИ.

Источник изображения: Iceotope Кроме того, SKT планирует разработать автономную систему охлаждения на базе ИИ. Речь идёт о технологии, учитывающей текущую температуру и нагрузку в дата-центре. На основе полученных показателей будет автоматически оптимизироваться работа CDU и других компонентов СЖО с целью достижения наиболее эффективного отвода тепла при минимальных затратах энергии. Отмечается, что стремительное развитие средств генеративного ИИ приводит к росту нагрузок в дата-центрах. Это, в свою очередь, порождает необходимость внедрения высокопроизводительных компонентов, включая ускорители. В результате растут показатели энергопотребления и выделяемого тепла. Поэтому операторы ЦОД всё активнее переходят на СЖО. Iceotope, SKT и SK Enmove рассчитывают, что их изделия помогут частично решить проблему растущих энергозатрат в сегменте дата-центров.

29.02.2024 [12:17], Сергей Карасёв

Iceotope, HPE и Intel представили сервер KUL RAN второго поколения с СЖОКомпании Iceotope, HPE и Intel продемонстрировали на MWC 2024 ряд новинок для телекоммуникационной отрасли и edge-приложений. В частности, представлен сервер KUL RAN второго поколения с эффективной системой жидкостного охлаждения. Edge-сервер KUL RAN первого поколения дебютировал в июне 2023 года. Он предназначен для развёртывания vRAN-платформ, сетей 5G и других сервисов связи. Применена полностью автономная СЖО Iceotope Precision Liquid Cooling. Новая модель KUL RAN выполнена в форм-факторе 2U. В основу положен сервер HPE ProLiant DL110 Gen11 на базе Intel Xeon Sapphire Rapids. Iceotope заявляет, что устройство может эксплуатироваться в «самых суровых условиях». Оно имеет защиту от тепловых ударов, пыли и влаги. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +55 °C. Утверждается, что решение обеспечивает сокращение энергопотребления до 20 % по сравнению со стандартными телеком-серверами, тогда как частота отказов компонентов ниже на 30 %. Устройство KUL RAN второго поколения ориентировано на сети радиодоступа с низкими задержками и edge-задачи. Iceotope также заявляет, что её технология Precision Liquid Cooling даёт возможность охлаждать процессоры с показателем TDP 1000 Вт и даже выше. Таким образом, система подходит для применения в мощных ИИ-серверах с высокой нагрузкой.

НРЕ показала на MWC 2024 и другие системы для телекоммуникационной отрасли и инфраструктур связи 5G. Это, в частности, сервер ProLiant RL300 Gen11 со 128-ядерным Arm-чипом Ampere. Устройство типоразмера 1U оборудовано десятью фронтальными отсеками для SFF NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, тремя слотами расширения PCIe 4.0 и двумя слотами OCP 3.0.

27.02.2024 [21:44], Сергей Карасёв

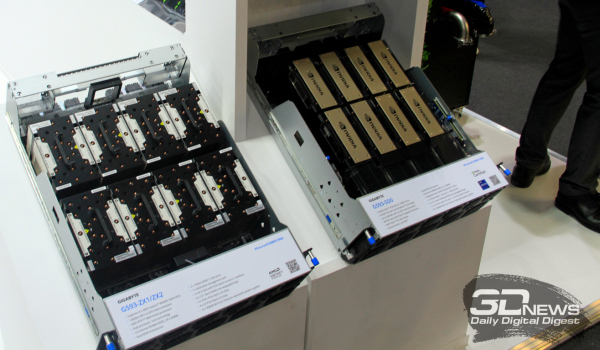

Gigabyte представила новые серверы для ИИ, 5G и периферийных вычисленийКомпания Gigabyte Technology на MWC 2024 анонсировала новые серверы для ИИ-задач, 5G-сетей, облачных и периферийных вычислений. Дебютировали модели на процессорах AMD и Intel, оснащённые мощными ускорителями. В частности, представлены серверы G593-ZX1/ZX2, оборудованные восемью картами AMD Instinct MI300X для ресурсоёмких вычислений. Кроме того, демонстрируются сервер высокой плотности H223-V10 с поддержкой суперчипа NVIDIA Grace Hopper, модель G383-R80 с четырьмя APU AMD Instinct MI300A и сервер серии G593, оснащённый восемью ускорителями NVIDIA HGX H100. Ещё одна новинка — сервер хранения S183-SH0. Он допускает использование 32 SSD формата E1.S (NVMe), благодаря чему подходит для обработки сложных рабочих нагрузок, таких как большие языковые модели (LLM). Эти серверы также могут быть интегрированы в суперкомпьютерные кластеры и инфраструктуру 5G. На edge-сегмент рассчитан сервер E263-S30 с модульной архитектурой: он может быть адаптирован под различные сценарии использования путём установки необходимых аппаратных компонентов. А модель R163-P32 комплектуется процессором AmpereOne с архитектурой Arm (до 192 ядер Arm с частотой до 3,0 ГГц), что обеспечивает высокую энергетическую эффективность.

На ИИ-приложения и облачные периферийные вычисления ориентированы серверы R243-EG0 и R143-EG0, которые оснащены чипами AMD EPYC 8004 Siena. Для сегмента малого и среднего бизнеса Gigabyte предлагает серверы R113-C10 и R123-X00, наделённые процессорами AMD Ryzen 7000 и Intel Xeon E-2400: эти модели подходят для веб-хостинга, создания гибридных облаков и хранилищ данных.

27.02.2024 [16:56], Сергей Карасёв

«Сбербанк» организовал производство собственных серверов«Сбербанк», по сообщению газеты «Ведомости», запустил производство серверов, адаптированных для применения в собственных ЦОД. Оборудование призвано заменить проприетарные программно-аппаратные комплексы сторонних поставщиков, которые практически полностью выведены из эксплуатации. О технических характеристиках серверов «Сбербанка» информации немного. Известно лишь, что они базируются на x86-процессорах AMD и Intel. Банк намерен подать заявку на включение устройств в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Размер инвестиций в проект не уточняется, но говорится, что сборка серверов осуществляется на территории России. В «Сбербанке» отметили, что инициатива не только «решает задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест». Осведомлённые лица уточняют, что производимое оборудование имеет кастомизированный дизайн, оптимизированный специально под условия дата-центров банка. Таким образом, поставлять эти системы сторонним заказчикам не планируется. Вместе с тем собственные потребности «Сбербанка» в серверах оцениваются в несколько десятков тысяч единиц в год, причём этот объём постоянно растёт на фоне развития новых сервисов. Отмечается, что «Сбербанк» для производства серверов может использовать компетенции компании «Элпитех», которая выпускает оборудование для ЦОД. В конце 2022 года эта фирма была куплена компанией «Салютдевайсы», которая ранее называлась SberDevices. Участники рынка также говорят, что для производства серверов могут быть использованы мощности «КНС групп» (YADRO) в Дубне. При этом два года назад банк раскритиковал серверы на базе процессоров «Эльбрус». Развитие собственного серверного направления поможет «Сбербанку» ускорить процесс импортозамещения. Плюс к этому финансовая организация получит возможность укрепить позиции в сегменте облачных услуг. Объём российского рынка серверов в 2023 году оценивается в 150 млрд руб., а по итогам 2024-го рост может составить ещё около 10 %, отмечают «Ведомости».

27.02.2024 [16:08], Сергей Карасёв

Supermicro анонсировала ИИ- и телеком-серверы на базе AMD EPYC Siena, Intel Xeon Emerald Rapids и NVIDIA Grace Hopper

5g

amd

emerald rapids

epyc

gh200

grace

hardware

intel

mwc 2024

nvidia

siena

supermicro

ии

периферийные вычисления

сервер

Компания Supermicro представила на выставке мобильной индустрии MWC 2024 в Барселоне (Испания) новые серверы для телекоммуникационной отрасли, 5G-инфраструктур, задач ИИ и периферийных вычислений. Дебютировали модели с процессорами AMD EPYC 8004 Siena, Intel Xeon Emerald Rapids и с суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hopper. В частности, анонсирована стоечная система ARS-111GL-NHR высокой плотности в форм-факторе 1U на базе GH200. Устройство наделено двумя слотами PCIe 5.0 x16, восемью фронтальными отсеками для накопителей E1.S NVMe и двумя коннекторами для модулей M.2 NVMe. Сервер предназначен для работы с генеративным ИИ и большими языковыми моделями (LLM). На периферийные 5G-платформы ориентировано решение SYS-211E ультрамалой глубины — 298,8 мм. Модель рассчитана на один процессор Xeon Emerald Rapids в исполнении LGA-4677. Есть восемь слотов для модулей DDR5-5600 общей ёмкостью до 2 Тбайт и до шести слотов PCIe 5.0 в различных конфигурациях для карт расширения. Модификация SYS-211E-FRDN13P для сетей Open RAN предлагает 12 портов 25GbE и поддерживает технологию Intel vRAN Boost. Ещё одна новинка — сервер AS-1115S-FWTRT формата 1U с возможностью установки одного процессора EPYC 8004 Siena (до 64 ядер). Реализована поддержка до 576 Гбайт памяти DDR5-4800 (шесть слотов), двух портов 10GbE, двух слотов PCIe 5.0 x16 FHFL и одного слота PCIe 5.0 x16. Решение предназначено для edge-приложений.

Представлены также многоузловая платформа SYS-211SE-31D/A и система высокой плотности SYS-221HE: обе модели выполнены в формате 2U на процессорах Xeon Emerald Rapids. Второй из этих серверов допускает монтаж до трёх двухслотовых ускорителей NVIDIA H100, A10, L40S, A40 или A2. Наконец, анонсирован сервер AS-1115SV типоразмера 1U с поддержкой процессоров EPYC 8004 Siena, 576 Гбайт памяти DDR5, трёх слотов PCIe 5.0 x16 и 10 накопителей SFF.

27.02.2024 [13:24], Сергей Карасёв

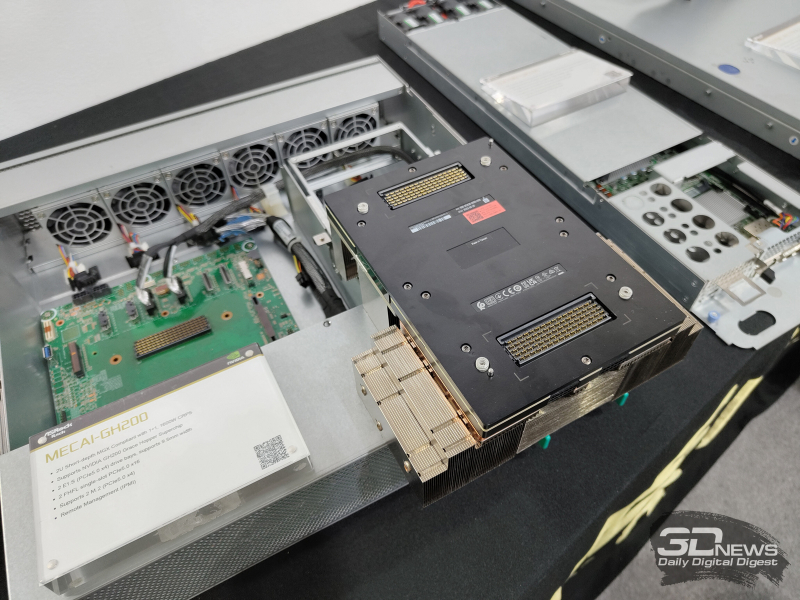

ASRock Rack представила MECAI-GH200 — самый компактный в мире сервер с суперчипом NVIDIA GH200Компания ASRock Rack продемонстрировала сервер MECAI-GH200: это, как утверждается, самая компактная в мире система, оснащённая гибридным суперчипом NVIDIA GH200 Grace Hopper с 72-ядерным Arm-процессором NVIDIA Grace и ускорителем NVIDIA H100 с 96 Гбайт памяти HBM3. Новинка выполнена в 2U-корпусе небольшой глубины. Доступны два посадочных места для накопителей формата E1.S (PCIe 5.0 х4), два коннектора для модулей М.2 (PCIe 5.0 х4) и два слота для карт расширения FHFL с интерфейсом PCIe 5.0 х16. Питание обеспечивают два блока мощностью 1600 Вт. Глубина MECAI-GH200 составляет 450 мм. Сервер предназначен для решения ИИ-задач на периферии. Прочие характеристики сервера пока не раскрываются. «В ASRock Rack мы стремимся обеспечить возможность повсеместного использования ИИ. Для достижения этой цели мы создаём надёжные серверные решения в различных форм-факторах и для различных сценариев», — говорит вице-президент компании Хантер Чен (Hunter Chen). ASRock Rack также представила на выставке MWC 2024 новые barebone-системы и материнские платы для процессоров Intel, AMD и Ampere. Например, впервые демонстрируется плата SIENAD8UD-2L2Q с поддержкой чипов AMD EPYC 8004 Siena и двумя сетевыми портами 25GbE SFP28.

08.01.2024 [00:28], Алексей Степин

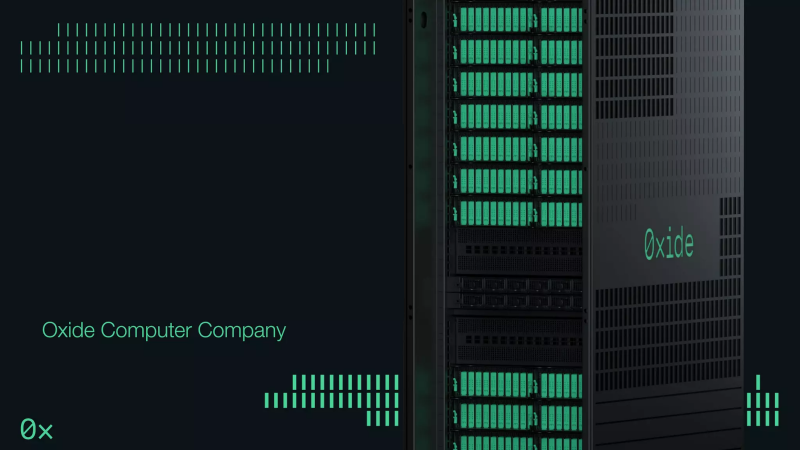

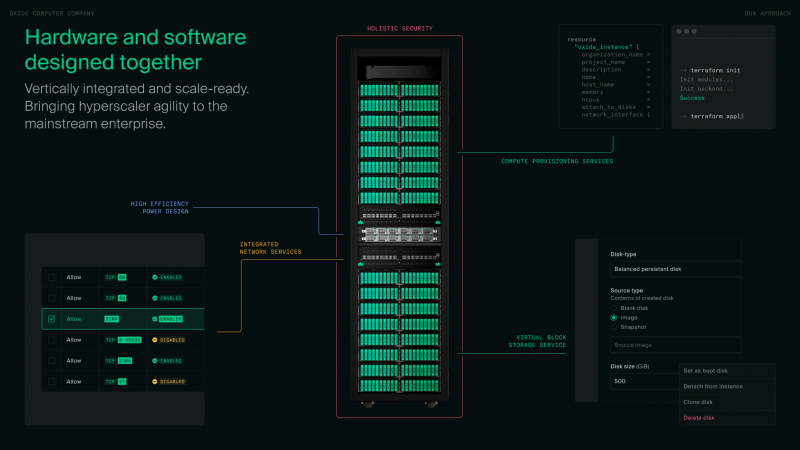

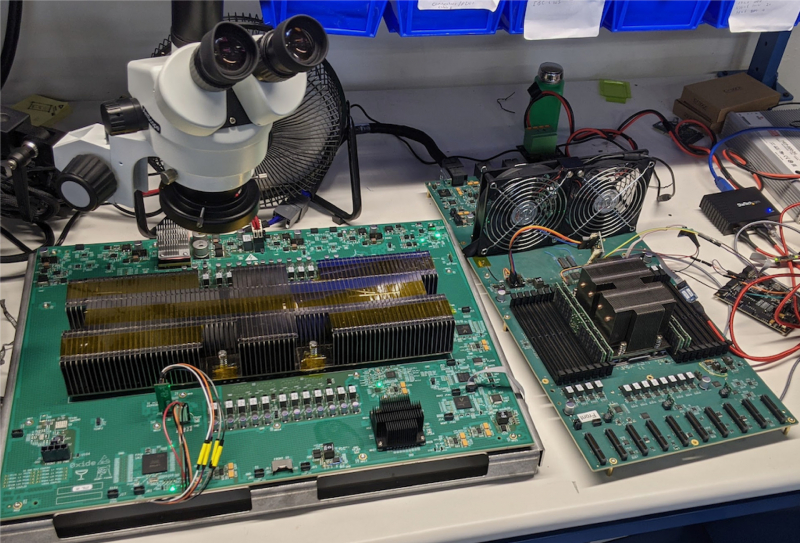

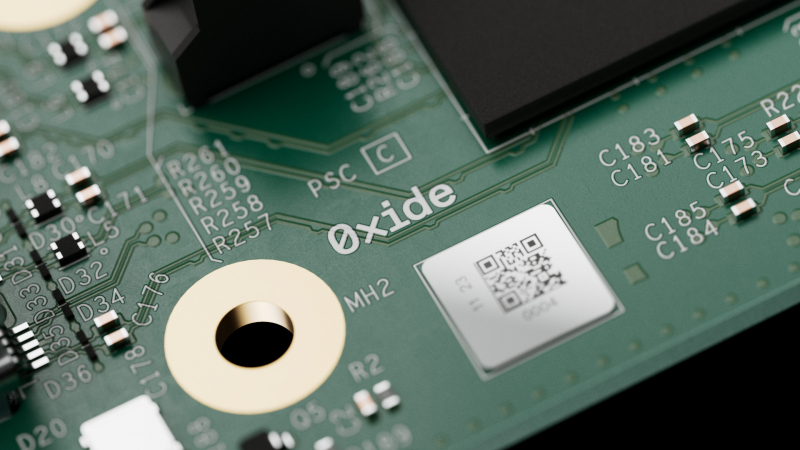

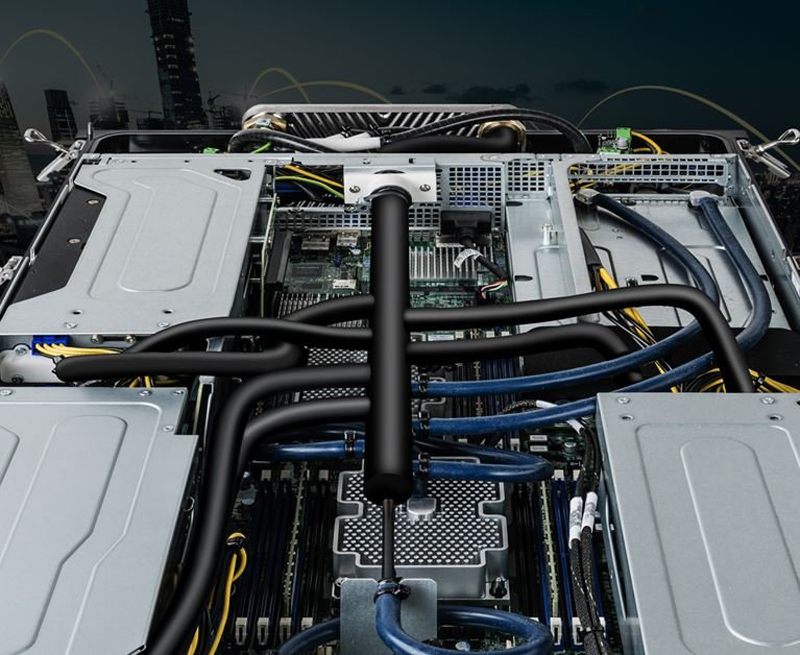

Oxide Cloud Computer: переизобретая облакоПубличные облака очень популярны, но не всегда в должной мере отвечают поставленным целям и задачам компании. В то же время, классическая серверная инфраструктура дорога в содержании, хлопотна в настройке и не всегда безопасна — не в последнюю очередь из-за фрагментированности программных и аппаратных архитектур, уходящей корнями в далёкое прошлое. Компания Oxide Computer заявила, что разработанная ею интегрированная платформа должна вернуть компьютерным системам нового поколения холизм, присущий самым ранним вычислительным решениям, когда аппаратное и программное обеспечение создавалось совместно и с взаимным учётом особенностей. Разлад, по мнению Oxide, начался в этой сфере давно — с появлением BIOS, отделившей «железо» от системного ПО. В дальнейшем этот разрыв только нарастал, как и степень закрытости компонентов вкупе со всё большим и большим количеством слоёв абстракций. Появление UEFI лишь усугубило эту проблему. Причём речь здесь не только о прошивках: можно вспомнить SMM и интеграцию в процессоры «вспомогательных ядер», обслуживающих I/O-подсистемы, но полностью скрытых от системного ПО. По мнению Oxide, такой подход представляет серьёзную угрозу безопасности, поскольку со стороны «железа» операционной системе доступно всё меньше информации об истинных аппаратных возможностях и ресурсах сервера. Появление BIOS с открытым кодом проблемы не решает — вспомогательные аппаратные компоненты сегодня не просто слишком сложны, но и работают под управлением проприетарных прошивок, а информации в открытом доступе о них крайне мало. Крупные гиперскейлеры борются с этой фрагментацией путём создания собственных, уникальных решений. Oxide Computer же решила распространить этот подход на традиционный корпоративный рынок. В своих новых системах компания отказалась не только от традиционных прошивок BIOS и UEFI, но и от использования закрытых BMC и сервисных процессоров, равно как и блоков Root-of-Trust (RoT). Вместо них используются чипы STM32H753 и LP55S28, работающие под управлением специально разработанной для этих целей операционной системы Hubris, полностью открытой, написанной на языке Rust. Полностью избавиться от проприетарности на платформе AMD невозможно, поскольку Platform Security Processor (PSP) отвечает за старт и инициализацию процессора и памяти. Но вот дальнейший процесс загрузки управляется не BIOS/UEFI, а фирменной открытой ОС Helios, часть которой «живёт» в SPI-памяти. Helios является своего рода наследницей illumos, восходящей ещё к OpenSolaris. Стек включает гипервизор bhyve, Propolis для работы с VMM, а также Omicron для управления всей платформой в целом на уровне стойки. Естественно, для подсистемы хранения задействованы ZFS-пулы. Результатом работ Oxide стала платформа под названием Cloud Computer. Для неё не просто было разработано уникальное программное обеспечение — практически с нуля была создана и вся аппаратная часть, от вычислительных узлов до сетевых коммутаторов и подсистемы питания. Об этом компания рассказывает в своём блоге. При этом практически вся программная часть этого программно-аппаратного комплекса открыта, но вот аппаратную часть кому-то со стороны просто так повторить вряд ли удастся. Oxide позиционирует Cloud Computer в качестве универсальной платформы для частных облаков, обеспечивающей единство архитектуры и удобства конфигурирования с гибкостью и простотой использования публичных облаков. По словам компании, развёртывание облака на базе Oxide Cloud Computer занимает считаные часы, что является заслугой в том числе и уникальной архитектуры новинки. Фактически для первичного запуска системы достаточно подключить питание и сеть. Платформа (фактически готовая стойка) может включать в себя 16, 24 или 32 вычислительных узла на базе 64-ядерных процессоров AMD EPYC 7713P (Milan) с 512 или 1 Тбайт RAM, что даёт до 2048 ядер и до 32 Тбайт памяти на стойку. Каждый узел имеет 10 U.2-отсеков и комплектуется NVMe SSD объёмом 3,2 Тбайт, так что суммарный объём хранилища может достигать 931,5 Тбайт. В качестве интерконнекта используется 100GbE, в состав системы входит два программируемых коммутатора на базе Intel Tofino 2 (12,8 Тбит/с). В них также применяется ПО Oxide, написанное на P4. Подсистема хранения использует OpenZFS для построения распределённого блочного хранилища и реализует проактивную защиту данных, быстрое снятие снимков, их преобразование в дисковые образы и обратно, а также многое другое. Шифрование данных обеспечивается на всех уровнях, а за безопасность и хранение ключей отвечает фирменный RoT-контроллер, упомянутый ранее. Полка питания содержит 6 БП (5+1), максимальная потребляемая стойкой мощность не превышает 15 кВт. Питание у системы трёхфазное. Высота стойки Oxide составляет 2354 мм, ширина — стандартные 600 мм, глубина — 1060 мм. Платформа может генерировать почти 61500 BTU/час и нуждается в соответствующем воздушном охлаждении. Система работоспособна при температурах окружающей среды в пределах от +2 до +35 °C при относительно влажности не выше 80 %. Масса стойки составляет до 1145 кг. |

|