Материалы по тегу: космос

|

14.06.2024 [14:42], Руслан Авдеев

AWS, но в космосе: Phantom Space и Assured Space Access создадут космическое облако Phantom CloudКомпании Phantom Space и Assured Space Access договорились о сотрудничестве для создания облачного сервиса в космосе. По данным Datacenter Dynamics, облако Phantom Cloud будет служить резервным хранилищем данных для сторонних космических аппаратов и упростит передачу информации на Землю. В рамках соглашения Assured Space разработает и построит телекоммуникационное оборудование для 66 спутников группировки Phantom Cloud. Партнёры будут совместно работать над созданием, запуском и эксплуатацией новой группировки. В результате предполагается сформировать сеть, к которой смогут получать доступ другие спутники для трансляции данных на Землю в режиме реального времени. В соцсети X сообщалось, что облако Phantom Cloud должно стать «AWS для космоса», обеспечивая M2M-коммуникации и комбинируя соответствующие услуги с вычислениями и облачным хранилищем на орбите. Более того, по словам одного из основателей и главы Phantom Space Джима Кантрелла (Jim Cantrell), который участвовал в создании SpaceX, компании хотят обеспечить базовую функциональность наземных телекоммуникационных станций непосредственно в космосе. Предполагается, что проект станет дополнением группировки Starlink, но его участники будут уделять приоритетное внимание межмашинным коммуникациям, а не людей. По некоторым данным, Phantom Space на сегодня привлекла $27,7 млн инвестиций. Помимо разработки спутников она создаёт и космические аппараты, способные нести грузы различных типов. Идея не вполне уникальна. Космос привлекает всё большее внимание операторов ЦОД и облачных компаний. Например, в марте сообщалось, что Lumen Orbit намерена развернуть над Землёй сеть собственных ЦОД, а стартап Aethero намерен стать «Intel или NVIDIA в космической индустрии», создавая защищённые от экстремальных условий компьютеры.

22.03.2024 [23:59], Руслан Авдеев

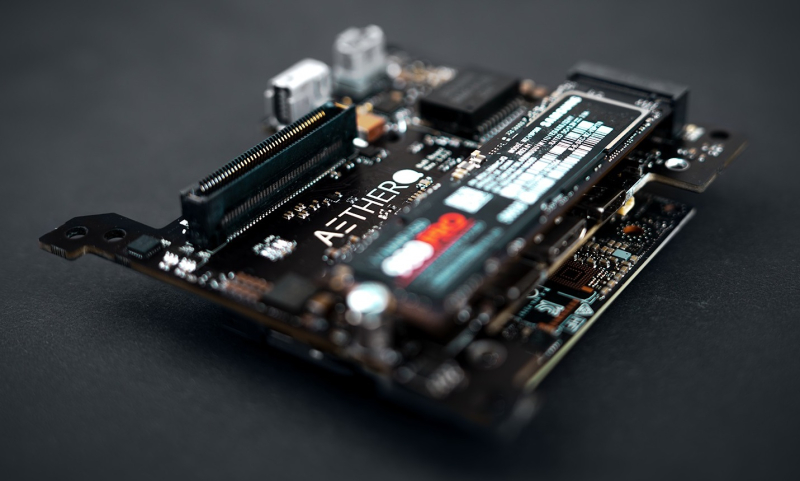

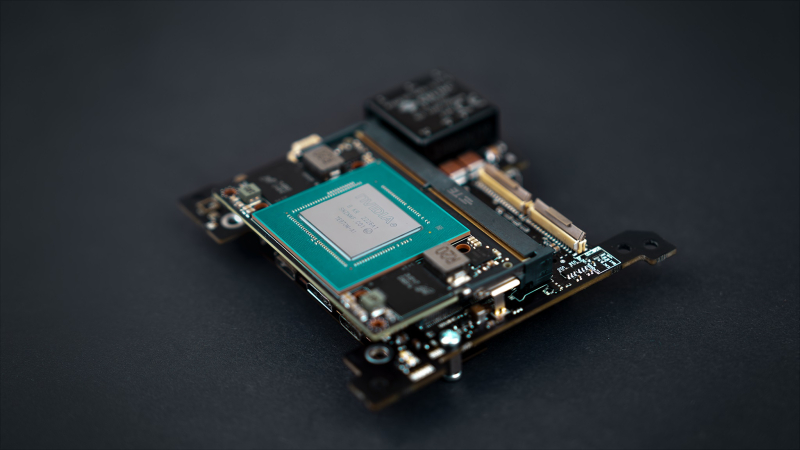

Aethero намерена стать «Intel или NVIDIA в космической индустрии», разработав защищённые ИИ-платформы для спутников и станцийХотя сенсоры многочисленных орбитальных спутников собирают немало информации, у космических аппаратов не хватает вычислительных способностей, чтобы обрабатывать данные на месте. TechCrunch сообщает, что стартап Aethero намерен стать «Intel или NVIDIA в космической индустрии» — компания разрабатывает защищённые от радиации компьютеры для периферийных вычислений на спутниках. Несколько лет назад основатели Aethero создали стартап Stratodyne, занимавшийся строительством стратостатов для дистанционного зондирования (ДЗЗ). Позже компания закрылась, а создатели вернулись к изучению встраиваемых систем для агрессивных сред. Как заявляет Aethero, современные компьютеры для космоса используют устаревшие FPGA и не способны выполнять сложные вычисления вроде тренировки на орбите ИИ-моделей или обслуживания систем компьютерного зрения. Aethero, привлёкшая $1,7 млн, намерена только в этому году трижды отправить свои разработки в космос. Одна из миссий будет выполнена SpaceX уже в июне. Целью является демонстрация работоспособности прототипов вроде возможности обновления набортных моделей компьютерного зрения или тренировки таких моделей непосредственно в космосе на собранных здесь же данных. Космический компьютер первого поколения ECM-NxN использует чип NVIDIA Jetson Orin Nano. В компании утверждают, что сегодня это лучший периферийный ИИ-ускоритель на рынке, а надёжное оборудование собственной разработки позволит сохранить его работоспособность на низкой околоземной орбите в течение 7–10 лет. При этом платформа уместится даже в небольшом аппарате вроде кубсата и обеспечивает производительность в 20 раз выше в сравнении с уже существующими решениями. Впоследствии Aethero намерена выпустить более крупный модуль ECM-NxA на базе NVIDIA AGX, а потом перейти к разработке собственного RISC-V чипа для модуля ECM-0x1. Утверждается, что тот будет потреблять меньше энергии и будет производительнее, чем продукты техногигантов. Выпуск планируется совместно с Intel приблизительно в 2026 году, хотя обстоятельства могут измениться. В Aethero отмечает, что подобные решения могут быть интересны операторам ДЗЗ, орбитальным сервисам и будущим частным космическим станциям. Например, только МКС генерирует терабайты данных ежедневно, напоминает компания. Правда, на МКС работает уже второе поколение космического суперкомпьютера HPE Spaceborne-2, разработчики которого отмечали проблемы с SSD и кешами процессоров из-за радиации. На МКС была протестирована и edge-платформа AWS Snowcone. Более того, ИИ-софт AWS для анализа снимков уже успел поработать на низкоорбитальном спутнике.

13.03.2024 [19:54], Руслан Авдеев

Спутники с GPU: Lumen Orbit намерена развернуть сеть космических микро-ЦОД для ИИ-обработки данныхСтартап Lumen Orbit анонсировал раунд инвестиций, в ходе которого планируется привлечь $2,4 млн на строительство космических дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, компания надеется развернуть сотни низкоорбитальных спутников с ускорителями на базе GPU, способных выполнять роль распределённого ЦОД для других космических аппаратов — во многих случаях отпадёт необходимость отправки данных на Землю. По словам главы компании Филипа Джонстона (Philip Johnston), миссия Lumen заключается в запуске группировки орбитальных дата-центров для периферийных вычислений в космосе. Прочие спутники будут отправлять такому космическому ЦОД «сырые» данные на ИИ-обработку, после которой уже готовые результаты будут переправляться на Землю. Это позволит сэкономить пропускную способность космических каналов связи и избежать дорогостоящей переправки массивов данных туда-обратно, да ещё и с высокой задержкой. Компания рассчитывает разместить 300 спутников на высоте около 315 км. Тестовый 60-кг экземпляр намерены отправить уже в мае 2025 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Стартап сотрудничает с Ansys и Solidworks, уже подписано несколько меморандумов о взаимопонимании на сумму более $30 млн и даже есть первый потенциальный клиент, который готов опробовать систему в тестовом режиме. Через полгода после теста планируется запустить восемь спутников, а ещё через полгода должны появиться пять орбитальных «колец».

Источник изображения: NASA Lumen стала последней в ряду компаний, желающих разместить вычислительные мощности на орбите. Axiom Space планирует запустить ЦОД на своей космической станции в 2026 году, а NTT и SKY Perfect JSAT уже в 2025 году надеются развернуть спутники для хранения и обработки данных. Крупную вычислительную систему-буксир Blue Ring намерена запустить Blue Origin, но в этом случае речь идёт уже о геосинхронном, а не низкоорбитальном проекте. Концепцию внеземных ЦОД изучают и в Евросоюзе, а ESA сотрудничает с Intel и Ubotica в работе над ИИ-кубсатом PhiSat-1.

01.03.2024 [18:50], Руслан Авдеев

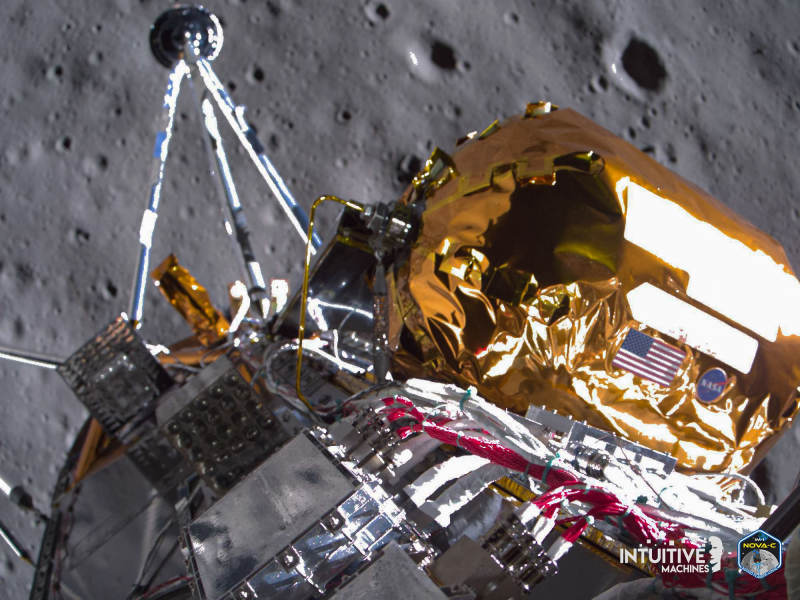

Разработчики космического ЦОД Lonestar Data проверили возможность хранения данных на Луне, но проблемы с «Одиссеем» не дали продолжить экспериментыАмериканская Lonestar Data Holdings провела финальную фазу тестов ЦОД-технологий будущего с помощью лунного посадочного модуля Odysseus («Одиссей»), относительно успешно добравшегося до Луны. Datacenter Dynamics напоминает, что эксперимент провели в рамках миссии IM-1 компании Intuitive Machines. Lonestar передала тексты Декларации независимости и Конституции США с Земли на Луну, а также текст Билля о правах и некоторые данные для штата Флорида. Декларацию отправляли на Odysseus неоднократно — сначала во время полёта к Луне, потом при выходе на окололунную орбиту. Эти тесты были ориентированы на проверку надёжности передачи и хранения данных. Следующая миссия, тоже при участии Intuitive Machines, предусматривает размещение на Луне небольшого ЦОД. Речь идёт о проекте IM-2, который получит специальный SSD-модуль ёмкостью 8 Тбайт и единственную ПЛИС Microchip PolaFire SoC. Этот комплекс станет первым лунным дата-центром Lonestar, хотя и очень простым. Компания намерена проверить, как подобная СХД поведёт себя в экстремальных условиях на поверхности спутника Земли. Впрочем, до реализации IM-2 ещё далеко, особенно с учётом технических проблем, которые привели к не вполне удачному выполнению миссии IM-1, на участие в которой Lonestar привлекла немалые средства. Хотя на первом этапе при посадке проблемы удалось частично решить, позже выяснилось, что посадочный модуль опрокинулся, но смог передать некоторые данные, в том числе связанные с миссией Lonestar. В компании сообщили о «непревзойдённом коммерческом успехе» и даже открытии новой эпохи лунных проектов.

21.02.2024 [21:18], Руслан Авдеев

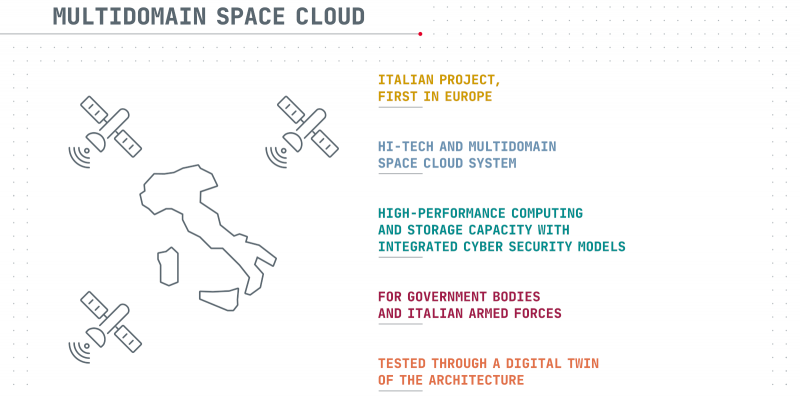

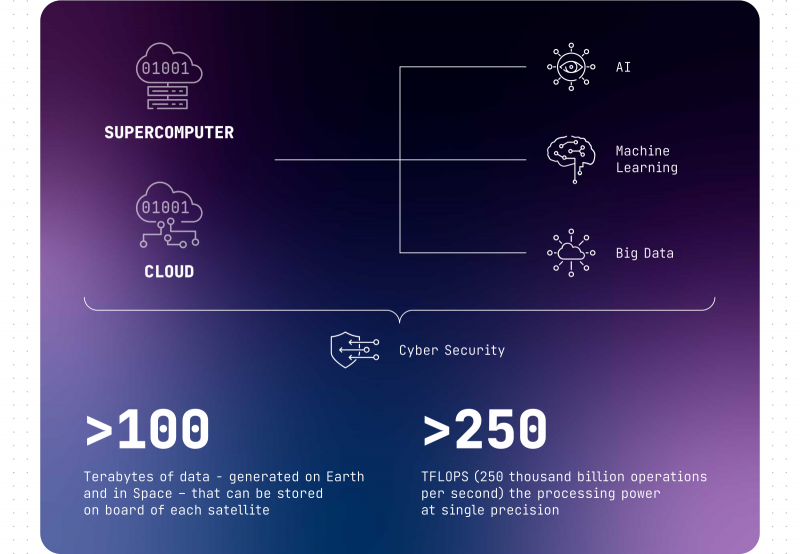

Итальянские военные захотели создать группировку спутников-суперкомпьютеровМинистерство обороны Италии изучает возможность формирования «военно-космического облака» и поручила поддерживаемому государством подрядчику Leonardo проверить концепцию. По данным The Register, проект Military Space Cloud Architecture (MILSCA) предполагает формирование архитектуры, обеспечивающей правительство и вооружённые силы высокопроизводительными вычислениями и хранилищами данных в космосе. План предусматривает создание группировки спутников, каждый с FP32-производительностью 250 Тфлопс и хранилищем ёмкостью не менее 100 Тбайт данных. Ещё 100 Тбайт будет зарезервировано на Земле. Все ресурсы будут связаны друг с другом для поддержки выполнения задач, касающихся ИИ и анализа данных. Фактически речь идёт о гигантском, разнесённом в пространстве суперкомпьютерном кластере. Для сравнения — в состав кластера HPE Spaceborne-2 на МКС входит ускоритель NVIDIA T4 с FP32-производительностью 8 Тфлопс. В Leonardo обещают быструю обработку данных на орбите и утверждают, что коммуникации будут менее уязвимы, чем наземные. Пользователи получат гарантированный доступ к телеком-услугам, данным наблюдения за Землёй, а также навигационным сведениям в любое время в любой части планеты. Кроме того, группировка послужит важным «бэкапом» для наземных центров, если с теми что-то случится. Leonardo и её совместные предприятия Telespazio и Thales Alenia Space изучат в ближайшие пару лет целесообразность создания такой группировки. В ходе первой фазы исследований участники проекта определятся с архитектурой всей системы, а в ходе второй попытаются провести симуляцию группировки с помощью «цифрового двойника» на суперкомпьютере Davinci-1. Она поможет заранее выявить потенциальные проблемы и оценить зоны покрытия. Оборудование потребует специальной защиты от космической радиации. Также предстоит решить вопросы энергоснабжения и терморегулирования. Кроме того, придётся по возможности минимизировать массу оборудования, доставляемого в космос. Дело осложняется тем, что для получения заданных характеристик придётся использовать достаточно горячие чипы, выполненные по тонким техпроцессам. Leonardo не впервые просят оценить перспективы космических вычислений. В 2022 году совместное предприятие Thales Alenia Space, созданное Leonardo и французской Thales, наняли для оценки перспектив космических ЦОД в рамках исследовательской программы Horizon Europe. Правда, на тот момент речь шла об экопроекте, а не группировке военного назначения. Недавно компания Axiom Space также заявила, что построит и выведет на орбиту ЦОД для поддержки миссий своей коммерческой космической станции. Компания намеревалась снизить зависимость от наземных сервисов. Blue Ring тоже планирует предоставлять вычисления в космосе. Наконец, Lonestar Data Holdings привлекает средства для постройки ЦОД на Луне.

24.01.2024 [14:50], Руслан Авдеев

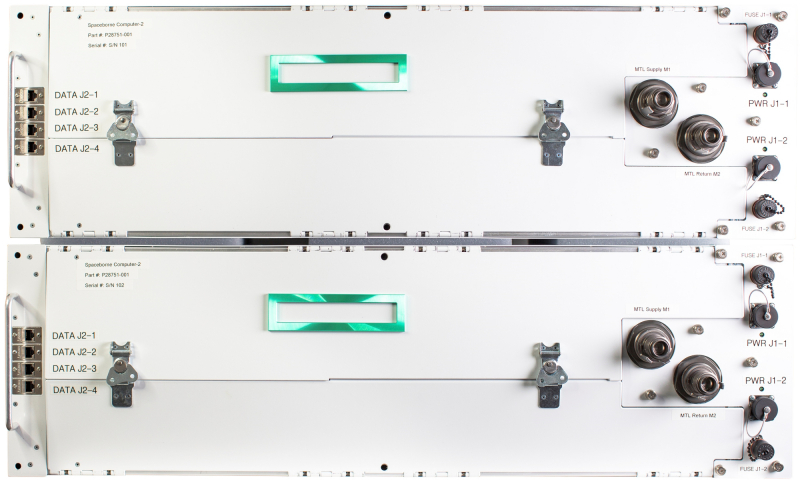

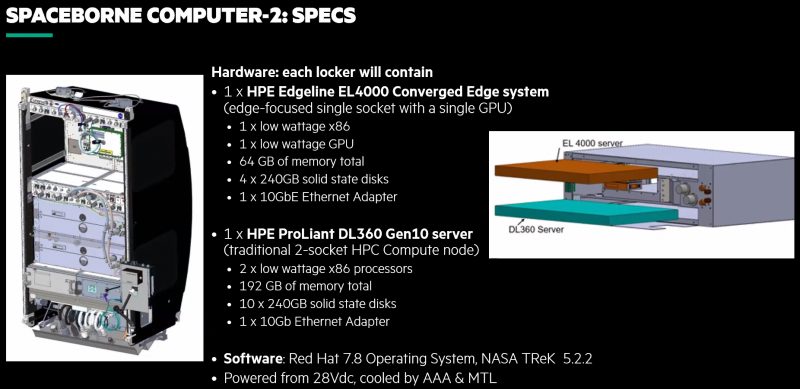

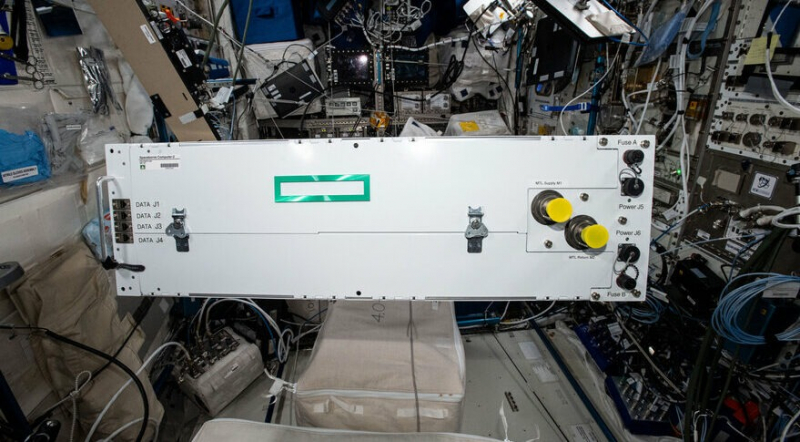

Обновлённый космический суперкомпьютер HPE Spaceborne-2 готов к отправке на МКСНа следующей неделе планируется запуск на Международную космическую станцию (МКС) обновлённого варианта специального вычислительного модуля HPE Spaceborne Computer-2. Как сообщает Национальная лаборатория МКС, это коммерческая версия суперкомпьютера из серийных компонентов, созданная на основе серверов семейств HPE EdgeLine и ProLiant. Организаторами запуска выступают NASA, Northrop Grumman и SpaceX. Старт должен состояться 29 января 2024 года в рамках миссии NG-20 — борту корабля Northrop Grumman Cygnus планируется доставить на станцию различные научные материалы, оборудование и компоненты. Одним из грузов будет и обновлённая версия Spaceborne-2, ранее отправленного на МКС в феврале 2021 года и вернувшегося на Землю 11 января 2023. Первый компьютер серии Spaceborne отправили на МКС 14 августа 2017 года, возвращение состоялось 4 июня 2019.

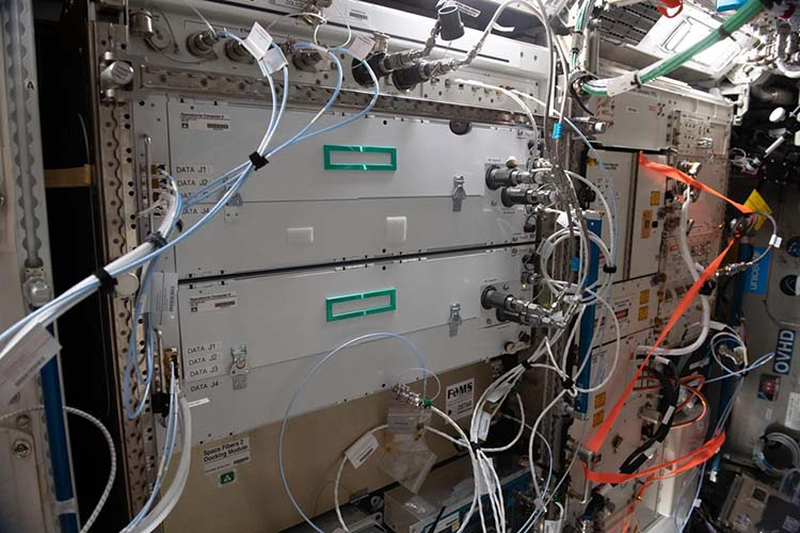

Источник изображения: NASA По данным Datacenter Dynamics, в состав системы всё ещё входят x86-серверы HPE Edgeline EL4000 с одним GPU и HPE DL360 Gen10. Обновлённая система протестирована HPE и передана NASA. Всего по требованию NASA пришлось внести 516 корректировок. Например, HPE в сотрудничестве с KIOXIA оснастила систему дополнительным хранилищем. Суперкомпьютер поможет продолжающимся на МКС исследованиям, обеспечив более быструю обработку наблюдений со станции за Землёй и более эффективный мониторинг здоровья астронавтов.

16.04.2022 [23:54], Алексей Степин

Космический суперкомпьютер HPE Spaceborne-2 успешно завершил 24 эксперимента на МКСПериферийные вычисления подразумевают работу достаточно мощных серверов в нестандартных условиях. Казалось бы, 400 километров — не такое уж большое расстояние. Но если это высота орбиты космической станции, то более «периферийное» место найти будет сложно. А ведь если человечество планирует и далее осваивать космос, оно неизбежно столкнётся и с проблемами, свойственными космическим ЦОД. Первый космический суперкомпьютер, как его окрестили создатели из HPE, появился в 2017 году и успешно проработал на орбите 615 дней. Инженеры учли выявленные особенности работы такой системы на орбите и в прошлом году отправили на МКС Spaceborne-2 (SBC-2), который стал вдвое производительнее предшественника. Хотя SBC-2 по земным меркам и невелик и состоит всего из двух вычислительных узлов (HPE Edgeline EL4000 и HPE ProLiant DL360 Gen10, совокупно чуть более 2 Тфлопс), это самая мощная компьютерная система, когда-либо работавшая в космосе. К тому же, это единственная космическая вычислительная система, оснащённая ИИ-ускорителем NVIDIA T4.

HPE Spaceborne-2 (Изображения: HPE) Теперь же HPE сообщает, что эта машина меньше чем за год помогла в проведении 24 важных научных экспериментов. Всё благодаря достаточно высокой производительности. Одним из первых стал стал анализ генов — обработка данных непосредственно на орбите позволила снизить объём передаваемой информации с 1,8 Гбайт до 92 Кбайт. Но это далеко не единственный результат. Так, ИИ-ускорители были задействованы для визуального анализа микроскопических повреждений скафандров, используемых для выхода в открытый космос. Они же помогли в обработке данных наблюдения за крупными погодными изменениями и природными катаклизмами. Также был проведён анализ поведения металлических частиц при 3D-печати в невесомости, проверена возможность работы 5G-сетей космических условиях, ускорены расчёты требуемых объёмов топлива для кораблей и т.д. Ряд проблем ещё предстоит решить: в частности, в условиях повышенной космической радиации существенно быстрее выходят из строя SSD, что естественно для технологии, основанной на «ловушках заряда». По всей видимости, для дальнего космоса целесообразнее будет использовать накопители на базе иной энергонезависимой памяти. Впрочем, при освоении Луны или Марса полагаться на земные ЦОД тоже будет трудно, а значит, достаточно мощные вычислительные ресурсы придётся везти с собой.

30.09.2017 [00:15], Алексей Степин

Терафлопс в космосе: на МКС тестируется компьютер HPE SpaceborneБытует мнение, что в космической отрасли используется всё самое лучшее, включая компьютерные компоненты. Это не совсем так: вы не встретите в космических аппаратах 18-ядерных Xeon и ускорителей Tesla. Во-первых, энергетические резервы за пределами Земли строго ограничены, и даже на МКС никто не будет тратить несколько киловатт на питание «космического суперкомпьютера». Во-вторых, практически вся электроника, работающая за пределами атмосферы, выпускается в специальном радиационно-стойком исполнении. Чаще всего за счёт техпроцессов «кремний на диэлектрике» (SOI) и «сапфировая подложка» (SOS), используется также биполярная логика вместо менее стойкой к внешним излучениям CMOS.

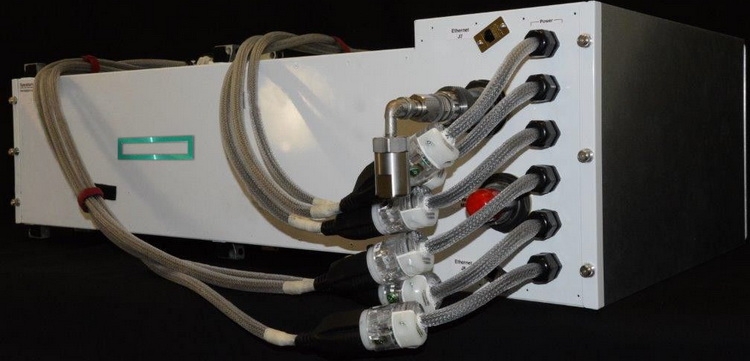

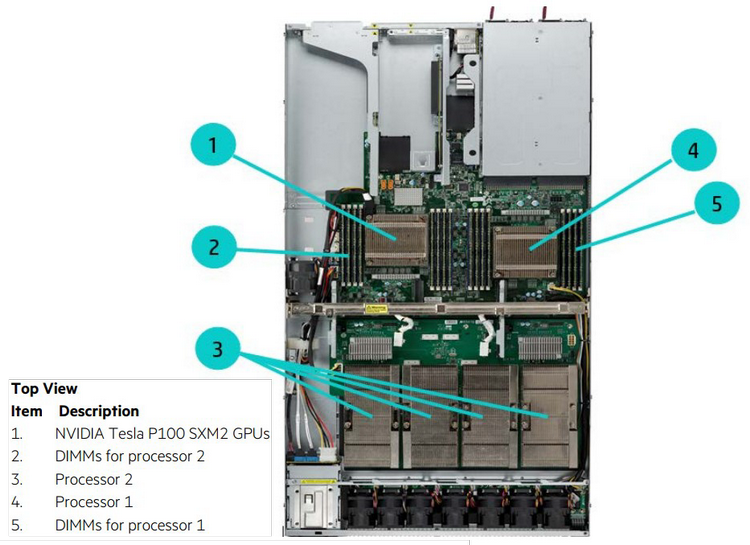

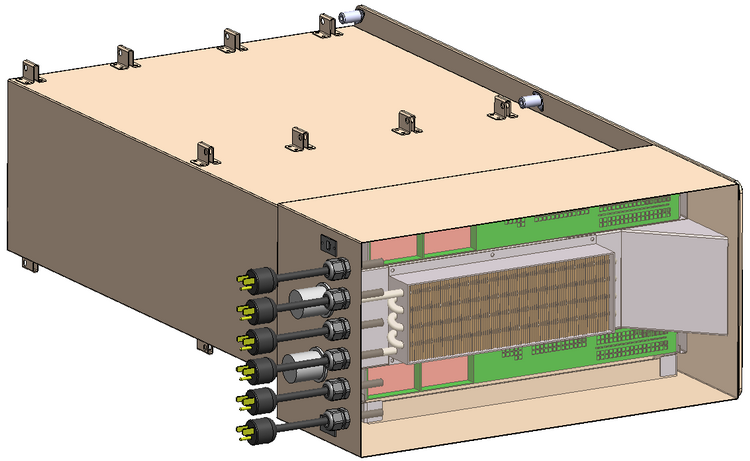

Мини-кластер в космическом исполнении. Охлаждение жидкостное Мощными в космосе считаются такие решения, как BAE Systems серии RAD, особенно новая RAD5500 (от 1 до 4 ядер, 45-нм SOI, PowerPC, 64 бита). Четырёхъядерный вариант RAD5545 развивает производительность более 3,7 гигафлопс при потреблении около 20 ватт. Иными словами, вычислительные мощности в космосе тоже растут, но совсем иными темпами, нежели на Земле. Тому подтверждением служит недавно вступивший в строй на борту Международной космической станции компьютер HPE Spaceborne. Если на Земле мощность суперкомпьютеров измеряется десятками и сотнями петафлопс, то Spaceborne куда скромнее — судя по проведённым тестам, его вычислительная мощность достигает 1 терафлопса. Достигнута она путём сочетания современных процессоров Intel с ускорителями NVIDIA Tesla P100 (NVLink-версия).

Конфигурация каждого из узлов Spaceborne Для космических систем это большое достижение, и не стоит иронизировать над этим показателем производительности. Интересно, что сама по себе система Spaceborne, доставленная на борт станции миссией SpaceX CRS-12, является своего рода экспериментом на тему «как чувствуют себя в космосе обычные компьютерные комплектующие». Это связка из двух серверов HPE Apollo 40 на базе Intel Xeon, объединённая сетью со скоростью 56 Гбит/с. 14 сентября на систему было подано питание (48 и 110 вольт), а недавно проведены первые тесты High Performance LINPACK.

Системы охлаждения и электропитания Spaceborne Пока Spaceborne не будет использоваться для анализа научных данных или управления какими-либо системами станции. Его миссия — продемонстрировать то, насколько живучи обычные серверы в космосе. Результаты постоянных тестов будут сравниваться с аналогичной системой, оставшейся на Земле. Тем не менее, достижение первого терафлопса в космосе является своеобразным мировым рекордом. Это маленький шаг для супервычислений, но большой для всей космической индустрии, поскольку за Spaceborne явно последуют его более совершенные и мощные потомки. |

|