Материалы по тегу: nasa

|

05.12.2024 [08:26], Владимир Мироненко

ЦОД солнечной обсерватории NASA SDO затопило — ремонт продлится до 2025 годаИз-за прорыва трубы системы охлаждения в серверной объединённого центра космических операций NASA при Стэнфордском университете (JSOC) вышло из строя оборудование, использовавшееся для обработки данных об активности Солнца, поступающих от обсерватории солнечной динамики (SDO), а также с космического зонда IRIS. Об этом сообщил ресурс Space. Из-за сильного затопления был нанесён значительный ущерб лаборатории, где размещаются серверы, «обрабатывающие и распределяющие данные с инструментов Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) и Atmospheric Imaging Array (AIA), а также с космического аппарата IRIS», сообщили члены команды JSOC, добавив, что ремонт продлится до 2025 года. Учёные также отметили, что обработка научных данных, поступающих с HMI, AIA и IRIS, будет отложена на продолжительное время, как и доступ к архивным данным в JSOC. SDO в целом ежемесячно предоставляет около 42 Тбайт данных. Хотя данные с SDO продолжат поступать, их пока нельзя обрабатывать в режиме реального времени, что негативно отразится на возможности оценки солнечной погоды. Сообщается, что до восстановления оборудования JSOC данные с прибора HMI будут храниться в Нью-Мексико. SDO, запущенная на орбиту в 2010 году, позволяет вести наблюдения за Солнцем, уделяя особое внимание его магнитному полю, циклам активности и влиянию на Солнечную систему, и помогает учёным лучше понять, как солнечная активность влияет на жизнь на Земле. HMI и AIA — два из трёх научных инструментов SDO. Как сообщается, данный инцидент не отразился на обработке данных, собираемых третьим инструментом, Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE).

15.03.2024 [23:27], Сергей Карасёв

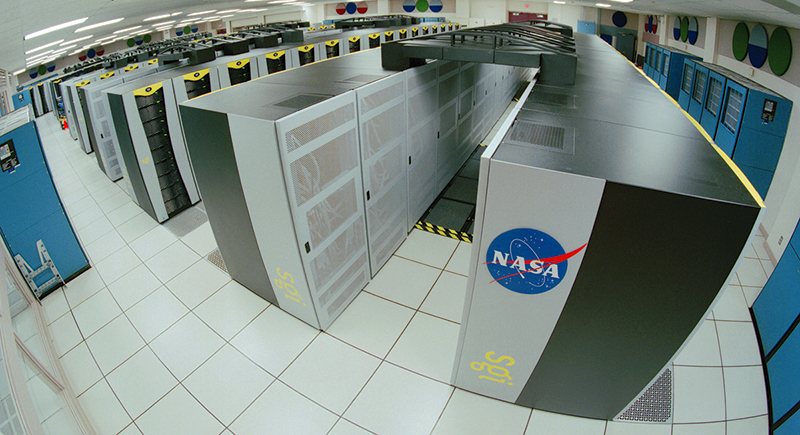

Миссии NASA задерживаются из-за устаревших и перегруженных суперкомпьютеровHPC-инфраструктура NASA нуждается в серьёзной модернизации, поскольку в текущем виде не в состоянии удовлетворить потребности организаций в составе национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. К такому выводу, как сообщает The Register, пришло в ходе аудита Управление генерального инспектора. Отмечается, что НРС-инфраструктура NASA морально устарела и не в состоянии эффективно поддерживать современные рабочие нагрузки. Например, в Центре передовых суперкомпьютеров NASA задействованы 18 тыс. CPU и только 48 ускорителей на базе GPU.

Источник изображения: NASA Кроме того, текущих вычислительных мощностей не хватает для всех потребителей. Поэтому некоторые отделы и научные центры NASA вынуждены закупать собственное оборудование и формировать локальную НРС-инфраструктуру. В частности, одна только команда Space Launch System ежегодно тратит на эти цели $250 тыс. вместо того, чтобы подключаться к централизованной системе. Фактически каждое структурное подразделение NASA, за исключением Центра космических полетов Годдарда и Космического центра Стенниса, имеет собственную независимую вычислительную инфраструктуру. Ещё одной причиной развёртывания локальных мощностей является путаница вокруг облачных ресурсов и политики NASA, из-за которой возникают сложности с планированием и оценкой финансовых затрат. Аудит также показал, что есть вопросы к безопасности суперкомпьютерного парка NASA. Например, нет должного мониторинга некоторых систем, доступ к которым имеют иностранные пользователи. В целом, наблюдающаяся картина приводит к задержкам в реализации космических миссий и дополнительным расходам. Для устранения недостатков руководству NASA рекомендовано провести комплексную реформу НРС-сектора, включающую инвентаризацию активов, выявление технологических пробелов и киберрисков. Необходимо также разработать стратегию по улучшению распределения имеющихся вычислительных мощностей. |

|